LÉONARD DE VINCI (1452-1519)

Article modifié le

Le « corpus vincianum »

L'œuvre de Léonard comprend une trentaine de peintures (plus d'un tiers a disparu et un quart seulement est d'attribution certaine) et une masse considérable de manuscrits et de dessins (soit dans des cahiers, soit sur feuilles séparées) ; c'est là un ensemble unique. Ces textes et leurs illustrations débordent les problèmes de l'art et concernent toutes les branches du savoir ; mais les questions artistiques sont souvent impliquées ou même explicitement reliées aux notes scientifiques. L'ensemble se présente donc comme un enchevêtrement de notations et d'observations où s'accumule un savoir prodigieux mais dépourvu des articulations habituelles. Il est indispensable de décrire ces cahiers et d'en rapporter les extraordinaires vicissitudes, avant d'envisager les directions maîtresses des recherches de Léonard.

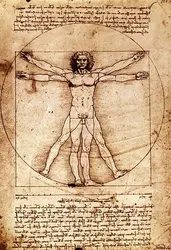

En quittant Florence, à la fin de 1482, l'artiste, âgé de trente ans, emportait des dessins et des œuvres, dont il a dressé la liste, mais il n'avait encore rédigé, semble-t-il, aucun écrit théorique. C'est à Milan que commencent les notes en rapport avec les activités diverses de Léonard : des matériaux pour un traité de la peinture (ms. A., et le ms. 2038 de la bibliothèque nationale de Milan), un éloge de cet art opposé à la sculpture, à la poésie et à la musique, des schémas de proportion et des études plus systématiques dont commencent à se détacher un livre de la figure humaine, plus spécialement consacré à l'anatomie, et un livre sur l'ombre et la lumière (ms. C) où on lit à la date du 23 avril 1490 : « Aujourd'hui j'ai commencé ce livre et recommencé le cheval [la statue équestre] » (fo 15) ; des projets et des plans pour des aménagements provisoires de fête ou pour des édifices à compléter, à restaurer, des études sur la résistance des matériaux ; l'ébauche d'un traité de la fonte avec la mise au point d'un four, des armatures de fer (en particulier dans le Matr. 8936) ; la préparation d'un recueil systématique de machines : crics, horloges, procédés de levage, etc., retrouvé dans le Matr. 8937 (1492-1493) ; des études de mathématiques, surtout nombreuses au moment du séjour à Milan de Luca Pacioli (vers 1496) ; des éléments d'un traité de physique, également tardifs (1er avril 1499 : « Scrissi qui de moto e peso », dans le Cod. atl., fo 104, ro), liés à des recherches sur le vol des oiseaux et ses équivalents mécaniques (ébauchées dès 1486-1490, ms. B) et des réflexions sur les mouvements de l'eau (dès le ms. A et dans le ms. I, circa fos 97-99). C'est donc, en fait, dans les douze années qui vont de 1487 à 1499, que Léonard a vu la possibilité puis la nécessité de procéder à la refonte de plusieurs domaines du savoir. Par ailleurs, dès les années 1480, il avait pris l'habitude de rédiger et probablement de « raconter » des récits d'aventures fictives, des descriptions fantastiques, comme le géant noir de Libye (Cod. atl., fo 311, ro) et les cataclysmes dans le Taurus (Cod. atl., fo 145, ro et vo).

Durant les années qui suivent, les déplacements et des tâches nouvelles ne permettent guère à Léonard que de jeter des notes brèves venant compléter tel ou tel point de ses études. Il utilise alors des carnets de petit format qu'il devait avoir toujours sous la main. Puis, vers 1505 et jusque vers 1513-1515, on assiste à un effort général pour reprendre les travaux antérieurs et les pousser à un degré satisfaisant d'organisation. D'abord le Trattato della pittura revient à l'ordre du jour avec un Libro A (perdu mais reconstitué par C. Pedretti, 1964), et les manuscrits E, F, G, tandis que se précisent les recueils séparés, De ombra e lume et de la figure humaine ( anatomie, mouvements : « Ce printemps 1510, j'espère en finir avec toute cette anatomie », Windsor A., fo 2, vo). Un nouveau recueil de mathématiques (lunules, conversions de volumes) est commencé en 1508 ; les recherches d'hydraulique et d'optique sont également reprises. Cette période d'énorme activité se ralentit un peu avec l'instabilité des années 1513-1515 et sa venue à Rome. Les notes et les dessins ne cessent de s'accumuler, et c'est un bagage considérable qui est emporté en France.

La dispersion

Par son testament du 23 avril 1519 (dont il existe une copie ancienne), Léonard laisse à son disciple Francesco Melzi tous ses manuscrits avec ses « instruments et portraits relatifs à son art et au métier des peintres ». Melzi revient en Lombardie et s'établit au château familial de Vaprio. Né en 1493, entré auprès de Léonard en 1508, il mourut en 1570 ; il passa donc cinquante ans après la mort de son maître à gérer, en quelque sorte, son fabuleux héritage. Il connaissait les intentions de Léonard ; il apparaît qu'il a travaillé avec celui-ci à la préparation de recueils destinés à la publication. Il est d'autant plus étonnant qu'il n'ait pas plus réussi que Léonard à produire les ouvrages espérés, même pas le Trattato della pittura, auquel il a consacré beaucoup de soins ; car il est maintenant admis qu'il a été le principal compilateur du Codex urbinas 1270 (au Vatican ; en abréviation : C.U.), où les écrits de Léonard sur le projet étaient regroupés. Melzi a pu être débordé par l'entreprise et déconcerté par la diversité incroyable de ces écrits. Mais il se fit un devoir de les faire connaître à certains visiteurs : Vasari le signale et mentionne dans la deuxième édition de La Vie de Léonard (1568) le fait qu'un peintre milanais (Aurelio Luigi ou, selon une hypothèse de C. Pedretti, Lomazzo) possédait les éléments d'un traité de Léonard sur la peinture qu'il se proposait de faire imprimer à Rome. Ces tentatives avortées amènent à se demander s'il n'y avait pas tout simplement un climat défavorable en Italie autour des années 1550 où la méfiance était grande envers des esprits suspects d'hérésie ; Vasari fait état d'une accusation de ce genre contre Léonard, mais le détail est supprimé en 1568 (R. Marcolongo, 1934).

Un certain nombre de notes ou même de recueils (le manuscrit dit Leicester, par exemple) ont pu être remis par Léonard avant sa mort à des amis ou des admirateurs, ou il a pu laisser prendre certaines copies ; c'est peut-être le cas du manuscrit du Milanais inconnu. B. Cellini a acquis en France en 1542 un traité portant principalement sur la perspective. Mais la grande masse des écrits de Léonard se trouvait bien chez Melzi en 1570. La série de catastrophes et de manipulations qui suivirent, pendant un demi-siècle environ, a retenu l'attention des érudits qui ont reconstitué en détail les vicissitudes compliquées ; on ne peut qu'en indiquer ici les grandes phases qui expliquent la dispersion actuelle des écrits entre quatre pays, soit l'Italie, la France, l'Angleterre et l'Espagne : – Orazio Melzi, fils de Francesco, se désintéresse de l'héritage. Vol de treize ouvrages par Lelio Gavardi, qui finissent par revenir à un érudit barnabite, Mazenta (1565-1635).

– Pompeo Leoni († 1608) parvient à mettre la main sur dix des volumes de Mazenta et sur toute une série de recueils du fonds Melzi. Il les négocie en Espagne et en Italie, ce qui aboutit à des pertes et à des dispersions nombreuses. Le même Pompeo Leoni élabore le gros recueil dit Codex atlanticus et le recueil de Windsor par découpage et collage des originaux. Les Britanniques Thomas comte d'Arundel († 1646) et le futur Charles Ier recherchent les dessins de Léonard.

– Polidoro Calchi, héritier de P. Leoni, vend ce qui n'a pas été déjà négocié, à Galeazzo Arconati († 1648) qui fait en 1637 la donation de onze manuscrits de Léonard à la bibliothèque Ambrosienne. Des fuites auront lieu.

– Sous le Directoire, le fonds léonardien de la bibliothèque Ambrosienne est transféré à Paris : seul le Codex atlanticus sera restitué en 1815 (1796). Un savant, G. B. Venturi (1746-1822), classe et étudie ces manuscrits. Vers 1840, un Italien émigré, Guglielmo Libri (1803-1864), vole des feuillets des manuscrits A, B et E, et les revend en Angleterre ; plusieurs seront perdus, les autres reviendront en France ou à Turin. De nombreuses feuilles et fragments sont sur le marché.

– En 1965, réapparition à la bibliothèque nationale de Madrid de deux manuscrits signalés dans le catalogue de 1866 mais introuvables depuis. Ils ont été publiés en 1974.

Il résulte de ce tableau (extrêmement simplifié) que l'ensemble des écrits de Léonard n'a pas été étudié avant la fin du xixe siècle, sauf les éléments du Trattato della pittura, compilé au temps de F. Melzi, souvent copié, et publié en 1651 à Paris par Raphaël Dufresne (version française, également en 1651, par R. Fréart de Chambray), et les notes d'hydraulique parues dans une collection italienne en 1826. L'œuvre technique et scientifique de Léonard devint ainsi lettre morte. Les feuilles séparées sont recherchées des amateurs, mais les grandes séries de dessins sont groupées dans des recueils factices : Codex atlanticus et recueil de Windsor, sans faire l'objet d'examen méthodique. Aucune distinction sérieuse entre originaux et copies. Comme l'a indiqué Vasari, Léonard a rédigé toutes ses notes en usant de l' écriture spéculaire (que redresse le miroir) de droite à gauche ; il était en effet gaucher, et les hachures de ses dessins sont tracées du bas gauche vers le haut droit. L'évolution de l'écriture a fourni aux érudits graphologues (G. Calvi, C. Pedretti) une base de datation utile.

Tous les formats sont représentés :

– le format exceptionnel du Codex atlanticus est une création de Pompeo Leoni ;

– in-fo (feuille simplement pliée) : manuscrit C et Codex Leicester ;

– in-4o (double pliage) : manuscrits A, B, D, manuscrit Trivulce, manuscrit de Turin, Madrid I et II ;

– in-8o (quadruple pliage) : manuscrits E, F, G, Codex Forster I ;

– in-16 (huit pliages) : manuscrits H, I, L, M, K, Codex Forster II et III.

Ces dénominations sont artificielles ; les lettres ont été attribuées aux manuscrits de l'Institut de France par G. B. Venturi ; les autres références sont celles d'un possesseur ou du lieu où l'ouvrage est conservé. Sur beaucoup de ces ouvrages, on trouve les traces de numérotation ancienne, à côté de celle de Melzi et de celles qui ont pu suivre.

Tout cet ensemble ne représente pas la moitié de l'œuvre de Léonard. La compilation du C.U. a été faite d'après les manuscrits en possession de Melzi ; mais on a retrouvé à peine le tiers de ses paragraphes dans les cahiers et carnets actuellement connus.

Pompeo Leoni a donc constitué un peu avant 1600 deux énormes volumes, contenant, l'un des notes et des schémas techniques, sous le titre Disegni di macchine e delle arti secrete di Leonardo da Vinci (Cod. atl.), l'autre, les dessins d'intérêt artistique de 234 folios. Le premier, acquis par Galeazzo Arconati, fut versé par lui à la bibliothèque Ambrosienne ; le second, acquis par lord Arundel en Espagne avant 1630, entra, peut-être au temps de Charles II, dans les collections royales anglaises, où il se trouve certainement en 1690, et est signalé et décrit en 1778 (les dessins ont été, vers la fin du xixe siècle, détachés et montés séparément). En fait, une partie notable des textes scientifiques de Léonard accompagne les dessins de Windsor, et inversement, les textes et schémas du Codex atlanticus n'excluent pas des dessins d'intérêt artistique ; la dissociation a donc été tout à fait arbitraire. Une étude remarquable (C. Pedretti, 1957) a pu identifier sur des feuillets de Windsor cinquante-cinq dessins découpés dans les pages qui furent collées ensuite sur les grandes feuilles du Codex atlanticus, où l'on a pu retrouver la trace de leur contour. Ainsi la parenté des deux ensembles a été confirmée. Aucune espèce d'ordre chronologique ou systématique n'a présidé à l'opération de Pompeo Leoni.

La publication

La publication du Trattato en 1651 doit être mise à part, puisqu'elle a été faite à partir d'une compilation tirée des originaux de Léonard et est restée isolée.

Le petit traité Del moto e misura dell' acqua fut compilé par le fils de Galeazzo Arconati, le dominicain fra Luigi Maria, dans un manuscrit (Bibliothèque vaticane : Barberini latin 4332) qui fut publié dans une collection d'écrits sur l'hydraulique en 1826.

Pour le reste, la publication des manuscrits a été inaugurée par C. Ravaisson-Mollien avec la reproduction phototypique, la transcription et la traduction française des manuscrits de l'Institut de France (1881-1891), entreprise qui serait aujourd'hui à réviser de près. L. Beltrami donna l'édition du Codex Trivulzinao (Milan) en 1890 et G. Piumati l'imposante édition du Codex atlanticus de 1894 à 1904. Une commission fut créée en 1902, la Reale Commissione vinciana, pour pourvoir à une publication cohérente : elle a fixé ses normes laborieusement et a publié plusieurs volumes dont le Codex Arundel de 1923 à 1930 et les manuscrits Forster de 1931 à 1934. Mais l'entreprise s'est arrêtée. Des publications de manuscrits ou de feuillets épars ont continué au xxe siècle.

Les difficultés sont de plusieurs ordres. D'abord la nature des transcriptions : les textes étant écrits à l'envers, une version normale est nécessaire, mais jusqu'à quel point doit-on procéder à la normalisation de l'orthographe ? Léonard a des particularités et des irrégularités nombreuses : inglittotito = inghiottito (Cod. atl., fo 265, ro), arebbe = avrebbe, etc. Certains spécialistes comme N. de Toni tiennent pour une transcription intégralement fidèle ; d'autres, comme A. Marinoni, A. M. Brizio, proposent un accommodement. La seconde difficulté tient au fait que presque aucun cahier ou carnet ne se suffit à lui-même, et que des développements complémentaires, parfois contemporains, passent de l'un à l'autre ; comment remédier à ce désordre sinon par une publication systématique par matières ? Cela supposerait résolue la principale difficulté ; A. M. Brizio a nettement indiqué en 1952 la nécessité de procéder à un classement chronologique, indispensable pour restituer le développement de la pensée de Léonard. Cette exigence inspire de nombreux travaux, surtout ceux de C. Pedretti, qui ont fait accomplir aux études vinciennes d'immenses progrès en ce sens, et ceux de L. Reti pour les travaux scientifiques et les engins mécaniques.

Le Codex urbinas 1270, entré à la Bibliothèque vaticane avec le fonds d'Urbin en 1657, est un recueil de trois cent trente-cinq feuillets avec des blancs assez nombreux (une centaine) entre les chapitres, qui auraient permis d'ajouter des passages nouveaux et prouvent donc l'état inachevé du manuscrit, pourtant copieux. Le plan suivi est : I. Paragone (débat sur la prééminence de la peinture). II. Règles techniques : lumière, couleur. III. Le mouvement du corps. IV. Les drapés. V. Ombre et lumière. VI. Les arbres. VII. Les nuages. VIII. L'horizon. Il n'offre pas un ordre complet et satisfaisant, mais Léonard a conçu des plans successifs dont on peut dégager un ordre plus cohérent : 1o Paragone ; 2o théorie : perspective, ombre et lumière ; 3o pratique : dessin, couleur, mouvement ; 4o la nature ; 5o conseils techniques (L. H. Heydenreich, 1956). Mais la pensée déborde ce cadre.

Les matériaux ont tous été puisés dans les manuscrits qui se répartissent sur deux périodes : 1487-1492 et 1505-1513. Melzi semble être parti des cahiers, plus homogènes, de la période milanaise, et l'ordre de la compilation du C.U. est donc plus ou moins chronologique (A. M. Brizio, 1956) ; mais Léonard est parfois revenu sur des aperçus antérieurs, et aux notes anciennes Melzi a dû en mêler de postérieures (C. Pedretti, 1965).

Le caractère indigeste du C.U. est apparu très tôt, car il en existe au moins vingt-trois copies abrégées du xvie et du xviie siècle, quelques-unes accompagnées de dessins d'après Poussin ont été introduites à la demande de Cassiano del Pezzo (ms. H, fo 338, à la bibliothèque Ambrosienne, etc.) ; quelques manuscrits (quatorze) ont même été copiés d'après le texte imprimé de 1651 (K. I. Steinitz, 1956). Celui-ci ayant paru en italien et en français, l'édition en hollandais suivit en 1682 ; il y eut douze éditions en cinq langues au xviiie siècle, vingt et une en sept langues au xixe, vingt-cinq en sept langues de 1900 à 1960 (ibid.).

Les sources et les livres

Tous ceux qui ont eu connaissance des manuscrits ont été éblouis par l'étendue du savoir de Léonard. Les publications partielles ont amené les spécialistes à souligner à l'excès l'originalité de sa pensée en tous les domaines. Un examen mieux informé a montré qu'un nombre notable des textes sont des notes prises d'après des auteurs, par exemple la belle invocation à la lumière (Cod. atl., fo 203, ro) est une citation du traité d'optique de la Perspectiva de J. Peckham (xiiie s.) ; il est précisément intéressant que Léonard l'ait relevée. Tout un ensemble de termes techniques et de notations sur l'équipement militaire, dans le manuscrit B, est tiré du traité De re militari de Valturius ; cela précise la démarche de travail de Léonard. Certains ont cru que Léonard avait élaboré une grammaire latine ; en fait, il a relevé, vers 1495, des éléments de vocabulaire dans un traité de Perotti, pour s'instruire (A. Marinoni, 1944).

A. Duhem a entrepris de situer la pensée scientifique de Léonard, par rapport aux auteurs qu'il a connus et à ceux qui l'ont suivi. Mais la méthode doit être généralisée en partant des listes de livres que l'on trouve à plusieurs reprises dans ses manuscrits : Cod. atl., fo 210, ro, vers 1497 : quarante ouvrages ; Madrid II, fo 2, vo et fo 3, ro, vers 1503 : cent seize ouvrages. Si Léonard a tenté sur le tard, à Milan, d'apprendre des rudiments de latin, il a dû évidemment tirer surtout parti des traductions. Il a utilisé constamment des ouvrages comme le Pline traduit par Landino (1480), le De expetendis et fugiendis rebus de L. Valla (1499), les traités de médecine, les recueils de fables (traduction d'Esope) ou de mythes (Ovide), les ouvrages scientifiques de Peckham, Alhagem. On a retrouvé un passage du traité de F. Di Giorgio dans le Madrid II, fo 87, ro. Léonard prenait des notes et il aurait incorporé à ses ouvrages des apports multiples sans donner, bien entendu, ses références ; il s'agit pour lui de « totaliser » le savoir. Parfois il souligne le moment où il dépassa les connaissances acquises, par exemple quand il traite De moto e misura dell'acqua. Mais d'innombrables recommandations sur la méthode soulignent les ambitions d'une vaste réorganisation de la « science » par une articulation interne.

Il en résulte une utilisation brillante et soutenue par Léonard de toutes les possibilités du discours. Il a fait d'ailleurs une déclaration saisissante en faveur de la langue italienne et de sa capacité de tout exprimer. En somme, Léonard a fait acte d'auteur scientifique, de conteur et d'auteur littéraire, en même temps qu'il adaptait la langue à ses notations personnelles et techniques. L'usage fait de l'italien est varié et attachant. Certains récits fantastiques sont d'un style élevé, que l'on peut qualifier de poétique. Il lui arrive aussi de suppléer par le discours, l'énumération et les effets verbaux, aux limites de la réduction « scientifique » des phénomènes ; quand il traite de l'eau par exemple, les avalanches de mots tiennent lieu d'un classement impossible à établir (L. H. Gombrich, 1969).

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- André CHASTEL : membre de l'Institut, professeur au Collège de France

Classification

Médias

Autres références

-

TRAITÉ DE LA PEINTURE, Léonard de Vinci - Fiche de lecture

- Écrit par Martine VASSELIN

- 1 235 mots

- 1 média

Vers 1490, à la cour de Ludovic le More, duc de Milan, Léonard de Vinci (1452-1519) songeait déjà à composer un traité, dont le manuscrit A de la bibliothèque de l'Institut à Paris contient le projet et le premier noyau. Jusqu'à sa mort, il ne cessa de rédiger des notes, élargissant, compliquant...

-

LA JOCONDE (PORTRAIT DE MONA LISA), Léonard de Vinci

- Écrit par Encyclopædia Universalis

- 932 mots

- 2 médias

La Mona Lisa de Léonard de Vinci est un des tableaux les plus célèbres du monde. Ce portrait représenterait Lisa del Giocondo (née Gherardini), épouse du marchand florentin Francesco di Bartolomeo del Giocondo : Mona Lisa est ainsi surnommée La Gioconda ou, en français, La Joconde. Le peintre,...

-

LÉONARD DE VINCI (exposition)

- Écrit par Christian HECK

- 1 037 mots

- 1 média

La rétrospective qu’a consacrée le musée du Louvre à Léonard de Vinci (24 octobre 2019 – 24 février 2020) ne pouvait être qu’exceptionnelle. Le cinquième centenaire de la mort de l’artiste ; sa reconnaissance, sur tous les continents, comme un génie universel de l’art, en même temps mythe...

-

ANATOMIE ARTISTIQUE

- Écrit par Jacques GUILLERME

- 8 927 mots

- 7 médias

...suffisait pour ainsi dire à lui-même, et détournait les théoriciens d'investigations proprement empiriques. Dans cet univers quasi mystique, L. B. Alberti et Léonard de Vinci inaugurent un nouveau type d'enquête, une analyse déjà scientifique de la morphologie humaine. Alberti se constitue un système métrique... -

ARCHITECTURE (Thèmes généraux) - L'architecte

- Écrit par Florent CHAMPY , Carol HEITZ , Roland MARTIN , Raymonde MOULIN et Daniel RABREAU

- 16 594 mots

- 10 médias

...l'architecture. Si Alberti apparaît davantage comme un savant, épris d'architecture, Baccio Pontelli ou Chimenti Camicia avant tout comme ingénieurs-architectes, et Léonard de Vinci comme ingénieur-artiste, génial autodidacte, et architecte, Bramante, Giuliano et Antonio da Sangallo sont présentés comme des architectes... -

ART (L'art et son objet) - Le faux en art

- Écrit par Germain BAZIN

- 6 716 mots

...provenance est la Vierge aux rochers, dont il existe deux exemplaires. On peut suivre celui de la National Gallery de Londres depuis l'atelier même de Léonard de Vinci à Milan, grâce à toute une série de contrats. Aucun renseignement, par contre, sur la genèse de celui du Louvre, repéré seulement à... -

AUTOMATE

- Écrit par Jean-Claude BEAUNE , André DOYON et Lucien LIAIGRE

- 6 649 mots

- 2 médias

...Renaissance tire parti du nouvel essor des techniques (vulgarisation du système bielle-manivelle, miniaturisation des mécanismes d'horlogerie). Si Léonard de Vinci (1452-1519), dans ses dessins anatomiques, décompose les mouvements des membres dans un jeu de fils associés à des leviers osseux, Rabelais... - Afficher les 39 références

Voir aussi

- PAYSAGE, peinture, jusqu'au XVe s.

- ITALIEN ART

- MÉCANIQUE HISTOIRE DE LA

- ITALIENNE PEINTURE, XVe s.

- RENAISSANCE ITALIENNE PEINTURE DE LA, XVe s.

- RENAISSANCE ITALIENNE PEINTURE DE LA, XVIe s.

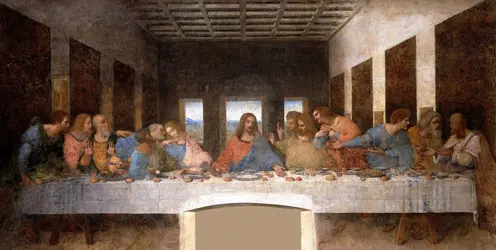

- CÈNE, christianisme

- AUTOPORTRAIT, arts graphiques

- GLACIS, peinture

- MODELÉ, arts

- CLAIR-OBSCUR

- MELZI FRANCESCO (1491 env.-1568)

- SFUMATO, technique picturale

- PEINTURE DU XVe SIÈCLE

- PEINTURE DU XVIe SIÈCLE

- TECHNIQUES HISTOIRE DES, XVe et XVIe s.

- SCIENCES HISTOIRE DES, Renaissance

- ATTRIBUTION, histoire de l'art

- CROQUIS

- ITALIENNE PEINTURE, XVIe s.

- RENAISSANCE ITALIENNE ARTS DE LA, XVe s.

- RENAISSANCE ITALIENNE ARTS DE LA, XVIe s.

- SANGUINE