LÉPIDOPTÈRES

Article modifié le

Les papillons sont souvent considérés comme les plus beaux des animaux, et les collectionneurs les recherchent pour leurs couleurs, qui peuvent être éclatantes et sont dues aux minuscules écailles couvrant les ailes de ces Insectes. Linné a jugé cette particularité si caractéristique qu'il en a tiré le nom de l'ordre des Lépidoptères (du grec λεπ́ις, écaille). En dehors de leur rôle éventuel dans l'absorption du rayonnement solaire, créant dans les ailes des différences de température propres à activer la circulation de l'hémolymphe, les écailles dessinent des figures signalétiques ou des dessins de camouflage qui sont parmi les plus perfectionnés qu'on connaisse dans le règne animal. Cependant les zoologistes ne peuvent se borner à définir les papillons comme des Insectes ayant quatre ailes couvertes d'écailles, car celles-ci, qui sont des soies tégumentaires modifiées, se rencontrent de façon générale chez les Arthropodes. Deux autres caractères fondamentaux définissent encore les Lépidoptères : les métamorphoses et la trompe.

On sait que le développement des papillons passe par trois phases : les larves (chenilles) deviennent des nymphes (chrysalides) desquelles naissent les papillons adultes ; c'est un développement dit holométabole.

Quant à la trompe, qui n'existe qu'au stade adulte, c'est un organe suceur, tubulaire, apparemment simple, mais d'un extraordinaire raffinement dans sa structure détaillée. Dans la plupart des cas, les papillons l'utilisent pour la récolte du nectar des fleurs. Il est vraisemblable par conséquent que l'ordre des Lépidoptères groupe des Insectes dont l'évolution a accompagné celle des Phanérogames, au cours de l'ère tertiaire. En raison de leur haute spécialisation nutritionnelle, les adultes sont inoffensifs, voire même utiles à la pollinisation, mais il n'en est pas de même des larves, redoutables ennemies des cultures et des denrées entreposées ; seul le ver à soie (chenille du Bombyx mori) se range parmi les Insectes utiles.

Morphologie et biologie

L'adulte

La piéride du chou (Pieris brassicœ), que l'on prendra comme type, est un papillon blanc très commun pendant la belle saison. Les ailes antérieures s'ornent seulement à leur face supérieure d'une tache apicale noire pour les mâles, tandis que les femelles possèdent en plus deux ou trois taches circulaires, noires également. Le couplage des ailes antérieures et postérieures est de type amplexiforme, comme chez les autres papillons diurnes : il n'y a aucun organe de coaptation spécial, et le couplage est réalisé par une simple adhésion entre les deux ailes rendue efficace grâce à la forme particulière de l'aile postérieure dont la région costale est élargie près de la base en une dilatation (lobe huméral) qui a pour effet d'augmenter la surface de contact entre les deux ailes. Les papillons nocturnes présentent d'autres modes de couplage des ailes : couplage par frein (frenulum) ou couplage par joug (jugum). Les antennes des piérides sont simples, en forme de tige renflée en massue à l'extrémité ; il n'en est pas de même pour tous les papillons, dont certains ont des antennes dentées ou pectinées.

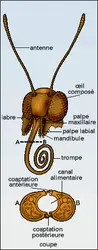

Les pièces buccales forment une trompe, enroulée en spirale à l'état de repos ; lorsqu'elle est déroulée, elle peut prélever le nectar des fleurs. Cette trompe est constituée uniquement par les galéas des maxilles, démesurément allongées et creusées sur leur face interne de deux demi-gouttières dont l'accolement délimite le canal alimentaire. L'union des deux moitiés de la trompe est réalisée par deux coaptations (M. Charlanes et R. Gaumont, 1960). La coaptation antérieure (dorsale) se réduit à une rangée de longues soies qui se croisent et assurent ainsi l'étanchéité du canal mais ne jouent pas un rôle important dans l'accrochage des deux maxilles. Ce rôle est assuré par la coaptation postérieure (ventrale) qui est formée d'une double rangée de très nombreux crochets (jusqu'à trois mille chez Herse convolvuli) souvent munis d'un talon qui assure une union très précise et solide des deux organes droit et gauche. Les deux pièces de la coaptation ont la particularité fort rare d'être symétriques et donc théoriquement interchangeables. Tous les autres constituants des pièces buccales (mandibules, labium, palpes maxillaires) sont atrophiés ou absents, à l'exception des palpes labiaux qui sont très grands et enveloppent la trompe repliée.

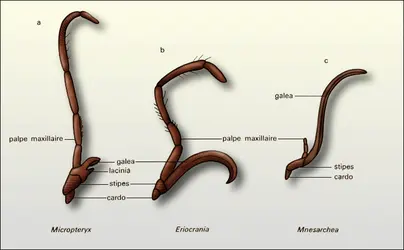

Cette interprétation de la trompe des papillons (galea de la maxille) n'a pu être établie que par l'étude comparée de certaines espèces primitives (Microptérygidés, Ériocranidés), qui sont mangeurs de pollen et possèdent des pièces buccales typiques ; ils fournissent des exemples montrant l'allongement de la galea et la réduction de la lacinia et des palpes maxillaires (R. J. Tillyard, 1923 ; A. Philpott et H. Eidmann, 1927).

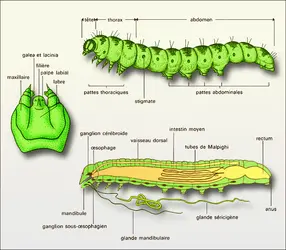

La chenille

La chenille de piéride du chou, verte mais ornée de jaune, vit sur les Crucifères dont elle mange les feuilles. Elle présente la structure caractéristique de toutes les chenilles vraies (par opposition aux fausses chenilles des Hyménoptères Tenthrédinés) : le corps, pourvu de neuf paires de stigmates respiratoires est porté par trois paires de pattes thoraciques et cinq paires (au maximum) de fausses pattes abdominales munies de crochets.

La tête (face inférieure, , à gauche) possède des pièces buccales broyeuses (seules les mandibules sont fonctionnelles, les maxilles réduites forment avec le labium la lèvre inférieure), les yeux sont réduits à cinq ocelles disposés en arc de cercle autour d'un sixième ocelle central.

L'anatomie des chenilles est simple : le tube digestif est un tube rectiligne comprenant un œsophage, un jabot, un intestin (mésentéron) très important et un intestin postérieur terminé par une ampoule rectale. Les tubes de Malpighi sont au nombre de six (deux groupes de trois se déversant en un tronc commun) ; leur extrémité distale est cryptonéphridiée, sauf chez quelques espèces aquatiques. Le système nerveux est formé d'un cerveau et d'une chaîne ganglionnaire ventrale comprenant un ganglion sous-œsophagien, trois ganglions thoraciques et sept abdominaux. Les glandes séricigènes (labiales) sont au nombre de deux ; elles sont tubulaires et comprennent trois zones : une zone sécrétrice, un réservoir et un tube d'évacuation se terminant en un canal impair ; elles sont formées de cellules géantes à noyaux polylobés (L. Lespéron, 1937 ; P. Allégret, 1956). Il existe en outre une paire de glandes mandibulaires, également tubulaires, qui ont un rôle encore mal connu.

Les chenilles ont généralement cinq stades larvaires et, arrivées au terme de leur développement, elles se transforment en chrysalides. Chez la piéride du chou, la nymphose a lieu à l'air libre et la chrysalide est maintenue à son support par un mince fil de soie formant une ceinture autour du corps et par un point de soie à l'extrémité du corps. Chez d'autres espèces diurnes (telle la vanesse) seule cette dernière fixation demeure et la chrysalide est pendue, tête en bas. Les papillons nocturnes se métamorphosent souvent dans la terre, mais de nombreuses espèces sécrètent avant la nymphose un cocon de soie, lâche et irrégulier ou serré et compact (tel le ver à soie), mais toujours formé par un fil de soie continu que la chenille enroule autour d'elle.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Robert GAUMONT : docteur d'État ès sciences

Classification

Médias

Autres références

-

MERIAN ANNA MARIA SIBYLLA (1647-1717)

- Écrit par Denis LAMY

- 950 mots

- 1 média

...d’un commentaire de Caspar Commelin, alors directeur du Jardin botanique d’Amsterdam. Comme dans son livre concernant les chenilles, chaque planche de lépidoptères est organisée autour d’une seule plante hôte avec la représentation de la chenille, de la nymphe, du papillon en vol pour observer le dessus... -

PHÉROMONES

- Écrit par Charles DESCOINS

- 5 574 mots

Chezles lépidoptères, de mœurs crépusculaires ou nocturnes, la phéromone sexuelle est produite par la femelle vierge à un moment précis du nycthémère : c'est le comportement d'appel. Cette période d'émission correspond à celle où les mâles sont les plus réceptifs à la perception... -

POLYMORPHISME, biologie

- Écrit par Maxime LAMOTTE , Philippe L'HÉRITIER , Étienne PATIN et Lluis QUINTANA-MURCI

- 11 322 mots

- 8 médias

...Quelques exemples de ce type de phénomène ont pu être observés : l'un des plus célèbres concerne ce que l'on a appelé le mélanisme industriel des lépidoptères. Il s'agit d'une transformation qui a atteint au cours du xixe siècle, dans les régions industrielles, les populations de certaines... -

SPÉLÉOLOGIE

- Écrit par Philippe RENAULT , Raymond TERCAFS et Georges THINÈS

- 11 768 mots

- 12 médias

...observations ont montré que les trogloxènes occupaient les grottes « de façon temporaire mais systématique ». Étudiant la biologie de Triphosa haesitata, Lépidoptère cavernicole de l'Amérique du Nord, R. E. Graham (1968) a pu démontrer que cette espèce ne fréquentait que la zone d'entrée des grottes, car...

Voir aussi