CARROLL LEWIS (1832-1898)

Article modifié le

Le langage remis en question

Sylvie et Bruno, tout en poursuivant la découverte du monde enfantin – et en l'agrémentant d'une histoire d'amour et de morale passablement ennuyeuse – met en lumière plus clairement l'une des difficultés essentielles que l'enfant rencontre dans ses rapports avec les adultes : la communication. C'est au niveau du langage et du raisonnement que commencent les problèmes. Et ce sont ces deux domaines sur lesquels s'exerce la verve, souvent agressive, de Carroll et de ses personnages : en multipliant les jeux de mots, depuis le calembour le plus facile jusqu'au jeu le plus subtil sur les sens propre et figuré de certains vocables ; en remettant en question tous les clichés du discours, les expressions-à-ne-pas-prendre-au-pied-de-la-lettre ; en détruisant, au fond, en nous, toute confiance dans la valeur du langage en tant qu'outil et que moyen de communication d'une pensée sur laquelle seul celui qui l'a conçue – et avant, surtout, qu'il tente de l'exprimer – a des chances d'avoir quelques lumières. C'est tout notre discours qui est atteint par cette tare originelle qu'est l'absence de règles objectives ; ce que nous appelons raisonnement n'est que le cheminement, éminemment subjectif, de notre affectivité, l'expression de notre monde individuel.

On comprend, dans ces conditions, l'intérêt grandissant que Carroll a porté à la logique. Sa Logique symbolique (dont la mort l'empêcha d'achever la deuxième partie) expose clairement qu'il s'agit pour lui de permettre à ses lecteurs, à partir d'exemples amusants – la forme en effet est seule à compter, la matière sur laquelle s'exerce le raisonnement syllogistique étant indifférente – de « raisonner bien » et, par là, de déceler chez autrui les failles et les sophismes de l'argumentation. D'où l'effort de mathématisation et de symbolisation, conditions d'objectivité de cette nouvelle science du discours. Carroll n'a certes pas prouvé totalement sa théorie et, chez lui, la démolition du « vieux langage » l'emporte sur les tentatives de reconstruction. Au lieu de paramètres et de symboles, ce qui surnage de cette grande mise en question dont Alice et Bruno sont à la fois témoins et victimes, c'est plutôt l'idée – dont La Chasse au snark et le poème Jabberwocky sont les plus illustres exemples – de forger des mots nouveaux à partir d'une règle totalement subjective, que Freud retrouvera sous le nom de « contamination », et que le petit enfant applique sans le savoir lorsqu'il déforme un mot nouveau pour le faire ressembler à un mot déjà connu de lui. Les « mots-valises » de Carroll, ce sont à la fois le langage de l'enfance et celui de l' inconscient.

Ce langage de l'inconscient est rendu possible par l'importance que l'œuvre de Carroll accorde au rêve. Celui-ci est présent dans chacun de ses ouvrages : donnée fondamentale des aventures d'Alice, il réapparaît comme ingrédient dans le Snark ; et, dans le cycle Sylvie et Bruno, il est la trame et, en même temps, le moyen qu'utilise le narrateur pour quitter à volonté, en rêvant, un monde qui ne le satisfait pas afin d'atteindre une réalité plus authentique, parce que totalement subjective, que celle que lui offre le monde de l'expérience. C'est le rêve qui, isolé ou bien lié au merveilleux des contes de fées, permet au lecteur de quitter peu à peu le terrain de l'expérience et de la « réalité » pour accéder à l'univers carrollien. C'est lui, surtout, qui permet le passage vers les différentes formes carrolliennes de l'absurde : les invraisemblances du récit, en effet, naturelles dans un conte pour enfants, s'accompagnent ici d'atteintes à la vraisemblance dans des domaines généralement intouchables : les catégories de l'intellect. La logique, mais aussi le temps et l'espace, sont les victimes de cette nouvelle vision du monde. Et si, chaque fois, la parenté des conceptions carrolliennes avec la pensée enfantine demeure nette, le lecteur adulte – et, théoriquement du moins, l'auteur, adulte lui aussi – se voit conduit à remettre en question les bases intellectuelles de son appréhension du monde.

C'est de ces différents éléments qu'est fait le nonsense carrollien, auxquels s'ajoute un ingrédient essentiel : le comique. Notre sourire ou notre rire, en effet, rend possible, non pas tant le passage dans le monde farfelu de ses personnages – car le rêve, augmenté d'une pointe de merveilleux, y suffit – mais du moins la complicité progressive avec l'auteur, qui permet à ce dernier de faire tomber, l'une après l'autre, nos défenses. Jeux sur les mots, idées farfelues bannissent peu à peu toute émotion, tout jugement objectif, et nous finissons par accepter sans protester un monde que nous aurions rejeté comme absurde si l'auteur, d'emblée, nous avait demandé d'y croire. Et pourtant – en cela réside le triomphe de Carroll et la raison aussi de l'influence considérable qu'il a exercée et exerce encore sur tant d'écrivains et d'artistes – quand nous arrivons à la fin d'Alice ou du Snark, nous nous rendons compte que les postulats destructeurs qui sous-tendaient l'ouvrage, nous les avons, inconsciemment, faits nôtres. Le triomphe du nonsensecarrollien, c'est l'incertitude où se trouve à la fin le lecteur : où est le sens ? où est le non-sens ?

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean GATTÉGNO : ancien élève de l'École supérieure, professeur de littérature anglaise à l'université de Paris-VIII, directeur à la Direction du livre et de la lecture

Classification

Média

Autres références

-

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES, Lewis Carroll - Fiche de lecture

- Écrit par Sophie MARRET

- 1 212 mots

- 1 média

« Quand je lisais des contes de fées, je m'imaginais que des aventures de ce genre n'arrivaient jamais, et, maintenant, voici que je suis en train d'en vivre une ! On devrait écrire un livre sur moi, on le devrait ! », s'exclame l'héroïne des Aventures d'Alice au...

-

DODO

- Écrit par Eric BUFFETAUT

- 2 036 mots

- 1 média

...destinée qui fut la sienne, le dodo est devenu un symbole de l'extinction des espèces. Il a acquis une certaine célébrité littéraire grâce au Britannique Lewis Carroll qui, inspiré par le spécimen du musée d'Oxford, lui a donné un rôle dans son roman Alice au pays des merveilles, paru en 1865... -

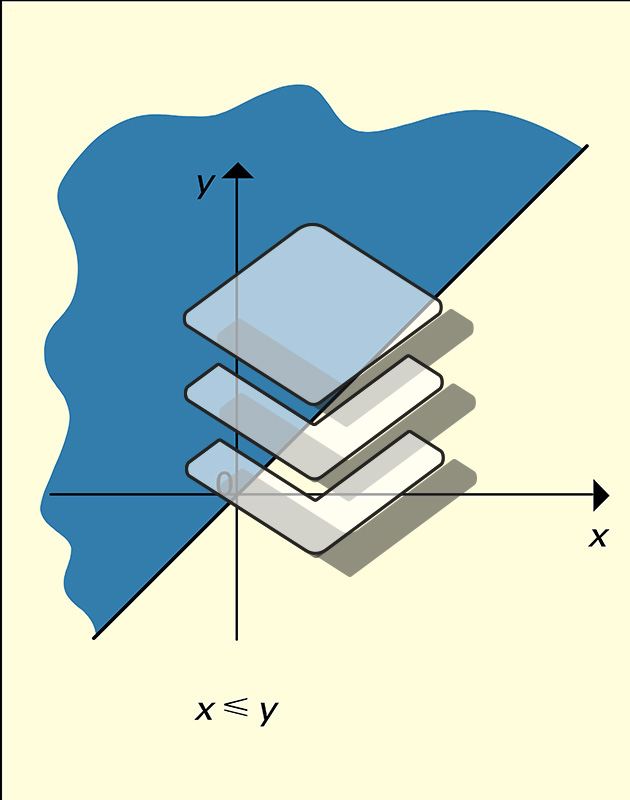

ENSEMBLES THÉORIE DES

- Écrit par André ROUMANET et Jean-Luc VERLEY

- 8 606 mots

- 20 médias

Lewis Carroll propose une présentation analogue, mais l'ensemble A est représenté par un rectangle, un sous-ensemble B étant obtenu par partage du rectangle en deux par un segment de droite. Cette présentation a l'avantage de conserver une symétrie entre le sous-ensemble B̄ et le sous-ensemble complémentaire... -

NONSENSE

- Écrit par Barbara CASSIN

- 289 mots

- 1 média

« A piece of nonsense », c'est en anglais courant une bêtise, une absurdité : un « non-sens » bien sûr ; et pourtant, le terme anglais a une richesse spécifique. Anglais d'abord parce que la langue anglaise en est le lieu sonore d'élection ; ainsi les « nursery...

- Afficher les 7 références

Voir aussi