LIBAN

| Nom officiel | République libanaise |

| Chef de l'État | Joseph Aoun - depuis le 9 janvier 2025 |

| Chef du gouvernement | Nawaf Salam - depuis le 8 février 2025 |

| Capitale | Beyrouth |

| Langue officielle | Arabe (Selon l'article 11 de la Constitution, une loi devra déterminer les cas où il sera fait usage de la langue française. Cette loi n'a toujours pas vu le jour.) |

| Population |

5 773 493 habitants

(2023) |

| Superficie |

10 450 km²

|

Article modifié le

De l'Antiquité à l'État moderne

Les origines

Peu de régions au monde ont une histoire aussi riche et complexe que la côte et la montagne libanaises. Au IVe millénaire avant J.-C., les citadins de l'antique Byblos, ceux de Beyrouth, de Saïda et de Tyr, parlaient un dialecte sémitique et utilisaient déjà l'ancêtre de notre alphabet. Navigateurs et commerçants, ils colonisèrent le pourtour du Bassin méditerranéen, inaugurant ainsi une tradition d'émigration qui s'est prolongée à travers les siècles. L'indépendance des villes phéniciennes s'achève au vie siècle avant J.-C., à l'arrivée des Perses venus des steppes d'Asie, qui seront balayés par la conquête d'Alexandre en 333 avant J.-C. La côte phénicienne est alors dominée par les Séleucides, avant de faire partie d'une province romaine à partir de 54 avant J.-C. Cultures et croyances se mêlent et se superposent, où domine l'élément sémitique : la langue populaire est un dialecte araméen dont on trouve des vestiges encore aujourd'hui dans quelques villages isolés de la région ; mais déjà des Arabes de la Péninsule ont fait souche, pêcheurs sur la côte, pasteurs des plaines intérieures, charbonniers et premiers cultivateurs sur les versants de la montagne qui devient refuge et conservatoire de populations. Les conquérants omeyyades (635), francs (1098-1292), mamelouks d'Égypte (1292-1516) passent, les dominations politiques et militaires se succèdent et imposent leur loi aux cités jalouses de leur autonomie et aux vallées les plus accessibles.

Culture de la montagne et culture des villes s'opposent et se combinent pour façonner une identité libanaise. La première repose sur la solidarité de la famille patriarcale au sein de laquelle sont partagées les tâches agricoles, sur la valorisation de l'honneur – d'abord celui des femmes – et sur la glorification de la défense armée du groupe. La seconde implique sociabilité et tolérance, esprit d'entreprise et individualisme, où pointe même l'hédonisme. Toutes deux s'épanouissent dans la culture arabe magnifiée depuis le viie siècle par la langue du Coran et dont le dialecte syro-libanais est bientôt parlé par toute la population. Comme dans le reste du Moyen-Orient, celle-ci est organisée en tribus auxquelles leur confession religieuse sert de marque d'identité.

Les communautés

Chacune des dix-sept communautés libanaises est identifiée par sa doctrine religieuse et son histoire spécifique, mais non par ses différences ethniques. Les Kurdes du Liban sont comptés au nombre des musulmans, les Arméniens, réfugiés d'Asie Mineure au début du xxe siècle, au nombre des chrétiens. Chez ces derniers, la multiplication des groupes est étonnante, aussi archaïque sur le plan doctrinal qu'importante dans le domaine politique. Parmi les onze communautés chrétiennes, les maronites et les grecs orthodoxes sont les plus représentatifs de l'ensemble. Les uns forment une communauté montagnarde présente au moins depuis le viie siècle, grossie en raison de persécutions byzantines dans le nord de la Syrie au xe siècle. Jaloux de leur autonomie tribale – même s'ils ont intégré l'Église romaine dès le xiie siècle –, industrieux et dynamiques, ils sont devenus progressivement majoritaires dans toute la montagne, depuis le nord du Mont-Liban jusqu'au Metn et au Chouf. Les autres appartiennent au plus ancien fond chrétien arabe du Proche-Orient ; sauf dans la plaine du Koura, ce sont des citadins qui vivent en symbiose étroite avec la majorité musulmane environnante, de même que les grecs catholiques uniates cohabitent dans les bourgs de piémont avec les chiites et les druzes.

Les musulmans sunnites, qui dans l'espace proche-oriental sont numériquement majoritaires, juridiquement dominants et historiquement liés au pouvoir politique, ne peuvent revendiquer aucun de ces titres sur la scène libanaise. Répartis entre la zone côtière – les sahels de Tripoli, de Beyrouth et de Saïda – et les plaines du Akkar et de la Beqaa, ce sont des agriculteurs et surtout des commerçants urbains intégrés par de multiples attaches culturelles et familiales à leur environnement palestinien et syrien. Au contraire, les chiites, persécutés dès le ixe siècle en raison de leur hétérodoxie, sont des ruraux regroupés par étapes dans le Hermel (au nord de la Beqaa) et le Jabal Amel, deux régions périphériques. Quant aux druzes, ils se sont écartés depuis presque mille ans de l'islam en adoptant une doctrine initiatique ésotérique. Refusant tout prosélytisme, ils vivent organisés sous l'autorité de leurs chefs militaires et religieux, au Chouf et sur le versant occidental de l'Hermon.

Tant de clivages rendaient improbable la naissance d'une entité politique libanaise unifiée, d'autant que chaque communauté garde en mémoire sa version bien particulière des conflits, des victoires et des persécutions passés, rarement en accord avec celle des autres. Cependant, à partir du xvie siècle émerge un émirat druze vassal de la puissance ottomane, sous la direction des Ma'ān (1590-1697), puis des Chehab (1697-1841). Tantôt maître des plaines environnantes, tantôt cantonné aux hauteurs du Chouf et du Metn, l'émir – en réalité un collecteur d'impôts au sommet de la hiérarchie tribale – noue des relations avec les États occidentaux, la France de François Ier et les principautés italiennes, par le truchement de commerçants, de religieux et d'enseignants chrétiens. Fakhr ed-Dīn Ma'ān et Bachir II Chehab sont les deux grands noms d'une ère de prospérité et de paix entre communautés qui favorise en particulier la paysannerie maronite cultivant le ver à soie.

Au xixe siècle, le Liban devient le terrain privilégié de la rivalité des puissances européennes qui hâtent l'effondrement de l'Empire ottoman. Beyrouth, deuxième port de l'Empire, donne accès aux marchés arabes de l'intérieur, la montagne devient le premier fournisseur de cocons de l'industrie lyonnaise de la soie. Grande-Bretagne, France, Autriche et Russie trouvent chacune dans une communauté un appui à leurs ambitions politiques ; en retour, elles manipulent et attisent les tensions sociales créées par la destruction de l'agriculture traditionnelle, la dépendance à l'égard des marchés extérieurs et l'émergence de nouvelles hiérarchies. Des affrontements éclatent en 1840 entre druzes, dont l'aristocratie foncière voit s'effriter sa suprématie économique et politique, et maronites, qui poursuivent leur expansion démographique vers le sud, réclament une réforme agraire et bénéficient d'un accès plus facile à la culture et aux marchés européens ; les Turcs en profitent pour supprimer l'Émirat et rétablir l'administration directe du Liban en deux cantons. La reprise des troubles en 1860 et l'ampleur des massacres de chrétiens dans le Chouf et à Damas suscitent l'intervention d'un corps expéditionnaire français et l'octroi par la Sublime Porte, en 1864, d'une autonomie garantie par six puissances européennes. Ainsi naît un système politique original, fondé sur la représentation des communautés.

Tandis que le contrôle politique et militaire ottoman sur le Liban s'affaiblit, les espérances des autonomistes et même des indépendantistes croissent. Portés par un large mouvement de renaissance culturelle et nationale arabe, des intellectuels de Beyrouth et du Mont-Liban réclament la décentralisation de l'Empire et l'adoption de l'arabe comme langue officielle dans la province syrienne. D'autres aspirent à l'indépendance de la Syrie, du Taurus au Sinaï, sous la direction d'un souverain arabe. D'autres encore, parmi lesquels les maronites sont majoritaires, pensent à un État libanais indépendant, protégé par ses liens privilégiés avec la France. Durant la Première Guerre mondiale, les habitants du Liban sont particulièrement éprouvés par l'occupation et la répression turques, ainsi que par le blocus naval des Alliés. La défaite de l'Empire ottoman allié de l'Allemagne en octobre 1918 favorise un temps la révolte arabe menée par la dynastie hachémite et soutenue par les Britanniques ; elle précipite l'instauration d'un gouvernement arabe à Damas entre octobre 1918 et juillet 1920, et la proclamation en avril 1920 d'un royaume de Syrie qui réserve au Mont-Liban le statut de région autonome.

La création de l'État

À la satisfaction des partisans de l'indépendance, la France obtient de la Société des Nations en ce même avril 1920 un mandat sur les régions syriennes du Levant. Le général Gouraud défait les nationalistes syriens à Maysaloun le 24 juillet, proclame, le 1er septembre, l'État du Grand-Liban et fixe ses frontières internationales en annexant au Mont-Liban maronito-druze le littoral, de Tripoli à Tyr, et la plaine intérieure de la Beqaa, deux zones où les musulmans sont amplement majoritaires. Si la surface cultivable a plus que doublé, l'économie du nouvel État accuse un profond déséquilibre entre, d'une part, Beyrouth et le Liban central qui prennent un nouvel essor grâce au dynamisme des échanges extérieurs et, de l'autre, les régions périphériques qui vivent d'une agriculture de subsistance. Le pays compte alors 600 000 habitants – 55 % de chrétiens –, dont les loyautés diverses sont d'abord familiales et locales, ensuite régionales, tournées soit vers la Montagne, soit vers la Syrie ou la Palestine. À partir de cette nouvelle donne, il faut construire un État libanais, le doter d'un régime politique et, surtout, forger une nation.

Une fois la révolte du Jabal Druze et ses prolongements au Chouf et au Liban-Sud matés en 1925, le haut-commissaire français a pour tâche principale l'adoption d'un statut organique préparé par un Conseil représentatif élu. La Constitution du 23 mai 1926, inspirée des lois françaises de 1875 et toujours en vigueur, transforme le Liban en République. Elle entérine l' appartenance de chaque Libanais à une communauté religieuse dotée d'un droit et de tribunaux spécifiques, conformément à la tradition ottomane des millet (« nations ») chrétiens et juifs. Surtout, elle institue le « communautarisme politique », système par lequel les communautés sont représentées « équitablement » (art. 9, 10 et 95) au sein de l'État par des députés élus suivant un double critère, confessionnel et régional, sur la base des équilibres démographiques officialisés plus tard par le recensement de 1932. Dans chaque circonscription – depuis 1960 les 26 cazas –, le député est ainsi l'élu de toutes les communautés et représente toute la nation. À la tête de cette construction complexe, le président, élu pour six ans par les députés, n'est pas responsable devant la Chambre (art. 60), alors qu'il dispose des pouvoirs exécutifs et d'une compétence législative d'urgence (art. 58).

Tandis qu'une minorité beyrouthine s'épanouit, toutes communautés confondues, dans le cadre du mandat, la nouvelle frontière entre la Syrie et le Liban, et surtout l'avantage dont jouit la capitale par rapport au reste du pays divisent longtemps les Libanais. Les habitants des petites villes et des régions périphériques récemment annexées – musulmans en majorité mais pas exclusivement – récusent le découpage et le mandat, boycottent les institutions et manifestent dans la rue (1930) pour réclamer leur rattachement à Damas. Les nationalistes libanais ont moins de difficulté à collaborer avec l'administration française qu'ils prennent pour rempart face aux ambitions de leurs voisins et tiennent pour gage de prospérité et de démocratie. Mais le refus du Palais-Bourbon de ratifier le traité franco-libanais du 13 novembre 1936, aggravé par la suspension de la Constitution à la suite de troubles, réconcilie entre eux les Libanais, unanimes à réclamer l'indépendance. Une fois le gouvernement de Vichy éliminé, au Liban par la France libre, le général Catroux proclame l'indépendance en 1941 ; du fait de la guerre, celle-ci n'intervient que le 22 novembre 1943, sous la pression des Britanniques et à la suite d'une insurrection nationale.

L'indépendance

Chrétiens menés par le président maronite de la République, Bechara el-Khoury, et musulmans rassemblés autour du Premier ministre sunnite Riyad es-Solh conviennent alors des grandes orientations du Liban indépendant : équilibre entre chrétienté et islam ; appartenance à la nation arabe, scellée par l'adhésion à la Ligue des États arabes dès la création de celle-ci, et concrétisée par de multiples échanges humains, culturels et économiques ; mais, en même temps, affirmation de la spécificité du pays et insistance sur ses relations anciennes, spéciales et indissolubles avec l'Occident. Formulé pour satisfaire des aspirations antagonistes, ce « pacte national » constitue une fragile arme de dissuasion face à des forces centrifuges ou à des pressions extérieures ; comme le remarque à l'époque le publiciste Georges Naccache, « deux négations ne font pas une nation ».

Cet accord non écrit (déclaration de Riyad es-Solh du 7 octobre 1947), destiné à compléter la Constitution, entérine un compromis entre élites des principales communautés. Les charges gouvernementales, administratives, militaires, les sièges parlementaires et bien souvent aussi les postes de responsabilité dans les entreprises privées sont répartis suivant un dosage subtil : 50 % pour les chrétiens et 50 % pour les musulmans et les druzes dans l'administration ; 6 députés chrétiens pour 5 musulmans et druzes, la présidence de la République à un maronite, celle du Conseil à un sunnite, celle du Parlement à un chiite, et ainsi de suite, jusqu'aux communautés les moins nombreuses. Chaque décision passe par un consensus entre les dirigeants qui doivent s'assurer du soutien de leur communauté respective. Dans une société qui refuse la laïcité, où les relations personnelles sont préférées à l'anonymat de l'administration, où les inégalités économiques demeurent profondes en dépit d'étroites proximités spatiales et familiales, ce soutien est obtenu par le moyen du patronage, c'est-à-dire l'échange d'une aide matérielle et financière contre une adhésion personnelle – reconnaissance d'une autorité religieuse, loyauté envers un employeur, ou surtout vote en faveur d'un candidat au Parlement.

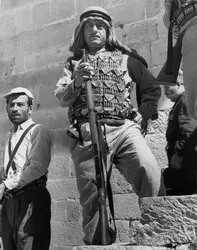

Les forces politiques qui dominent la scène libanaise ne sont pas des partis, au sens moderne du terme, mais plutôt des rassemblements autour d'un notable, épaulé par ses conseillers et ses hommes de main, les abadays, recrutés sur une base communautaire, locale et surtout familiale. Ces notables, installés dans la sphère du pouvoir pour plusieurs décennies, nouent entre eux d'éphémères alliances pour constituer des blocs d'influence : par exemple, la coalition des cinq clans maronites de Zghorta sur lesquels les Frangié ont établi leur ascendant dès 1955 ; le Parti national libéral, qui organise les supporters de Camille Chamoun au terme de son mandat présidentiel en 1958. Les affrontements politiques tournent le plus souvent autour d'une rivalité de clans, comme celle qui oppose le Destour (Constitution) des Khoury, au Bloc national (1946) des Eddé, maronites eux aussi (Émile Eddé est un président particulièrement francophile de 1936 à 1939). Les druzes perpétuent la division traditionnelle entre Yazbakis, qui soutiennent la famille conservatrice des Arslan, et Junblattis. Le chef de ces derniers, Kamal Joumblatt, fonde en 1949 le Parti socialiste progressiste dont l'idéologie laïcisante et égalitariste habille tant bien que mal une organisation quasi féodale. Chez les sunnites, les Jisr et les Karamé règnent à Tripoli, les Solh rivalisent à Beyrouth avec les Salam, chefs du quartier de Mousseitbé et patrons de la puissante fondation culturelle et caritative des Maqāsid. Les Hamadé dominent les chefs de tribus chiites du Hermel ; les Asad, opposés aux Zein et aux Osseirane, fédèrent plusieurs grandes familles du Sud au sein de leur Parti démocratique.

Un petit nombre de partis sont toutefois structurés sur une base idéologique : le Parti communiste, actif depuis 1930, est embarrassé par la prise de position de l'URSS en faveur du partage de la Palestine ; de plus, il demeure interdit jusqu'en 1970 ; le Parti social nationaliste syrien, fondé en 1934 par Antoun Saadé et connu sous le nom de PPS (Parti populaire syrien), s'appuie sur une force paramilitaire qui tente par deux fois, en 1949 et en 1961, d'agir en dehors de la légalité pour imposer l'unification de la Grande Syrie sous un régime laïcisant. Le parti Kataëb (Phalanges) deviendra le premier du pays en 1975, avec 80 000 adhérents ; fondé par Pierre Gemayel en 1936, sur le modèle des partis fascistes européens, il mobilise les couches moyennes maronites autour d'objectifs sociaux et de la défense du Liban chrétien. Les Najjadés, sunnites progressistes de Beyrouth, les partis Ba'th (renaissance) pro-syrien et pro-irakien ont une assise limitée. À l'exception des Kataëb, qui vont effectuer une percée spectaculaire à dater des années 1960, ces partis vivent en marge du pouvoir ; si ce n'est le PPS en 1957 et le Ba'th en 1972, ils n'ont pas d'élu au Parlement. En fait, depuis plus de soixante ans, les mêmes noms dominent la scène politique, avec les mêmes projets conservateurs et les mêmes méthodes autoritaires.

L'autre pouvoir politique est celui des autorités religieuses, déterminantes pour l'organisation et les orientations des communautés : les patriarches maronites de Mgr Hayyek, farouche défenseur de la suprématie de sa communauté en 1920, à Mgr Sfeir, un partisan de l'ouverture, élu le 22 mai 1986, en passant par l'énergique Mgr Méouchy, qui mena croisade contre les autorités civiles en 1958 ; les ordres monastiques, les moines maronites en particulier, qui comptent parmi les plus grands propriétaires fonciers du pays ; le muftī (juriste) de la République, le président de la Fondation charitable des Maqāsid et le directeur du centre juridique Dār el-iftā, chez les sunnites, qui mêlent étroitement religion et politique ; et, depuis 1969 seulement, le Conseil supérieur chiite, représentant de la communauté.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Philippe DROZ-VINCENT : professeur des Universités en science politique

- Elizabeth PICARD : chercheur à la Fondation nationale des sciences politiques, docteur en science politique

- Éric VERDEIL : chargé de recherches au C.N.R.S.

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Autres références

-

LIBAN, chronologie contemporaine

- Écrit par Universalis

-

AKKAR PLAINE DU

- Écrit par Jean-Marc PROST-TOURNIER

- 114 mots

-

ANTI-LIBAN

- Écrit par Jean-Marc PROST-TOURNIER

- 317 mots

-

ARABIE SAOUDITE

- Écrit par Philippe DROZ-VINCENT , Encyclopædia Universalis et Ghassan SALAMÉ

- 25 172 mots

- 10 médias

...des groupes rebelles qu’elle soutenait. Et, à partir de l’intervention russe de septembre 2015, il se met en retrait de ce dossier. Par proximité, les jeux saoudiens d’influence au Liban redoublent de vigueur. Au début de novembre 2017, l’Arabie Saoudite « convoque » à Riyad le Premier ministre libanais... -

ARAFAT YASSER (1929-2004)

- Écrit par Nadine PICAUDOU

- 1 398 mots

- 1 média

...parvient pas à éviter pour autant les affrontements sanglants entre l'O.L.P. et l'armée jordanienne au cours du « septembre noir » de 1970, pas plus que les combats du Liban qui l'opposent successivement aux milices conservatrices chrétiennes puis aux forces pro-syriennes. L'expulsion des fedayin palestiniens... - Afficher les 43 références

Voir aussi

- ISLAM, histoire

- MIGRANTS

- CHALDÉENS

- ISRAÉLO-ARABE CONFLIT

- ISLAMISME

- AOUN MICHEL (1935- )

- FINUL (Force intérimaire des Nations unies au Liban)

- TAËF ACCORD DE (1989)

- APPARTENANCE, sociologie

- MADRID CONFÉRENCE DE ou CONFÉRENCE DE PAIX SUR LE PROCHE-ORIENT (oct. 1991)

- MIGRATIONS HISTOIRE DES

- ATTENTAT

- SYSTÈME POLITIQUE

- CONFESSIONNELLES FORMATIONS SOCIO-POLITIQUES

- INTERVENTIONS MILITAIRES

- GUERRE CIVILE

- TRAVAILLEURS ÉTRANGERS

- BERRI NABIH (1938- )

- HEZBOLLAH

- LAHOUD ÉMILE (1936- )

- PALESTINIENS

- ARMÉNIENS

- BACHIR II CHEHAB (1767-1851) émir du Liban (1789-1840)

- RÉPUBLIQUE ARABE UNIE (RAU)

- CISJORDANIE

- INÉGALITÉS ÉCONOMIQUES

- AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE URBAIN

- OLP (Organisation de libération de la Palestine)

- MARONITES

- SINIORA FOUAD (1943- )

- LAÏCISATION

- DIASPORA GRECQUE

- GEMAYEL PIERRE (1972-2006)

- ÉMIGRATION

- OPPOSITION POLITIQUE

- IRAN RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'

- URBANISATION

- SYRIE, histoire, de 1941 à nos jours

- PROCHE-ORIENT

- CONSEIL DE SÉCURITÉ DES NATIONS UNIES

- FRANCE, histoire, de 1974 à nos jours

- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, histoire, de 1945 à nos jours

- HERMON

- FRANCE, histoire, de 1871 à 1939

- GEMAYEL AMINE (1942- )

- CONFLIT ARMÉ

- LIKOUD, parti politique

- CORRUPTION

- JOUMBLATT ou DJOUMBLATT WALID (1947- )

- SALAM TAMMAM (1945- )

- HARIRI SAAD (1970- )