LIQUIDITÉ MONÉTAIRE

Article modifié le

Chaque agent économique possède un bilan. Le passif recense les diverses sources de financement des emplois énumérés à l'actif qui seul importe pour cette étude. En effet, la notion de préférence pour la liquidité est indissociable de celle de structure des emplois des ressources, c'est-à-dire de la structure de l'actif.

De ce dernier, un classement tripartite peut être proposé. Il y a d'abord les actifs réels : ce sont tous les biens et services qui peuvent faire l'objet d'une appropriation privative ou collective opposable à tous. Ensuite, il y a les actifs financiers : ce sont toutes les créances qu'un agent économique peut détenir sur un autre (effet de commerce, obligations, dépôts sur livrets de caisse d'épargne, etc.). Enfin, il y a les actifs monétaires que l'on ne peut pas, en régime d'étalon-or, assimiler aux actifs réels quoique l'or soit un bien, pas plus qu'en régime de monnaie fiduciaire (scripturale et papier) on ne peut les assimiler aux actifs financiers quoiqu'un billet ou un dépôt à vue sur un compte courant (ou de chèque) bancaire représente une créance sur une banque. La raison en est que leur rôle de mesure des valeurs et d'inter-médiaires des échanges leur attribue une valeur propre qui les dissocie des deux catégories précédentes. Ainsi, l'agent économique possède des actifs réels, des actifs financiers et des actifs monétaires.

Le problème de l'agent est de répartir idéalement ces trois types d'emplois, de donner à son actif global une structure optimale. Cette théorie des choix des emplois de l'actif (en anglais, portfolio selection) est de création récente ; elle date de la fin des années cinquante. Cependant, elle a d'abord été précédée par une analyse de John Maynard Keynes qui, fondée sur le concept de préférence pour la liquidité, constituait une excellente approche du problème, mais le restreignait en n'accordant l'attribut de liquide qu'à la seule monnaie.

La monnaie est, certes, l'actif le plus liquide qui soit. Il est convertible instantanément en tout autre actif, sans coût, sans changer de formes. Le détenteur d'une encaisse monétaire a un pouvoir de choix qui doit être considéré en lui-même comme un bien économique pouvant faire l'objet d'un marché et avoir un prix.

Mais n'y a-t-il pas d'autres actifs qui, à défaut d'être convertibles, sans changer de formes, en biens ou créances, le sont instantanément et sans coût en monnaie ? Ne posséderaient-ils pas alors une nature quasi monétaire qui en ferait des substituts de la monnaie dans une rubrique commune de l'actif des agents que l'on pourrait appeler avoirs liquides, rubrique qui regrouperait aussi bien les dépôts monétaires émis par les banques que les dépôts d'épargne liquide collectés par les intermédiaires financiers non bancaires ?

Au niveau du patrimoine individuel, il ne fait pas de doute que la thésaurisation monétaire et le placement sur des livrets d'épargne sont des formes d'emplois de l'actif aussi liquides l'une que l'autre. Aussi le ratio de liquidité de cet actif peut être définie comme le pourcentage d'actifs monétaires et quasi monétaires qu'il contient.

Mais en va-t-il de même au niveau de la collectivité ? Il ne le semble pas. En effet, si chaque individu peut réduire son encaisse monétaire, la collectivité est condamnée à détenir la masse monétaire existante. Il n'est donc pas question de substituer monnaie et quasi-monnaie. La seule façon dont on peut apprécier les désirs de liquidité de l'économie est d'envisager la part de la monnaie qui correspond à de la monnaie active destinée aux transactions (actifs monétaires de paiement) ou celle qui correspond à de la monnaie thésaurisée (actifs monétaires de placement). La meilleure mesure que l'on puisse en avoir n'est pas directe – il est impossible de ventiler l'encaisse globale en ses composantes active et oisive –, elle est indirecte : c'est la vitesse de circulation de la monnaie.

Il est intéressant de voir que les définitions changent selon le niveau de l'analyse. La liquidité monétaire et quasi monétaire est une caractéristique d'un patrimoine individuel. Le patrimoine global ne connaît plus qu'une liquidité monétaire.

Préférence pour la liquidité monétaire selon John Maynard Keynes

La monnaie est demandée pour elle-même, en raison de la liberté qu'elle donne. Keynes distingue une demande d'encaisses de transaction M1 et une demande d'encaisses oisives M2 correspondant à des motifs de précaution et de spéculation. M1 existe parce que la monnaie est un actif de paiement, M2 parce qu'elle est un actif de placement, une réserve de valeur. J. R. Hicks fait remarquer que la demande M1 est passive parce qu'elle découle des montants de biens et de services qui sont échangés sur les divers marchés, alors que M2 est une demande volontaire parce qu'elle résulte d'un calcul économique qui a conduit l'agent à ne pas utiliser ces avoirs. Cela apparaît d'ailleurs dans les bilans des agents : M2, monnaie au repos, est comptabilisée intégralement ; M1, monnaie en mouvement, ne l'est que pour le montant immobile un jour. Ainsi la préférence pour la liquidité monétaire est mesurée par M2.

Keynes fonde la préférence pour la liquidité monétaire sur deux motifs, l'un de précaution, l'autre de spéculation, puisque celui de transaction n'explique que la formation passive d'encaisses, plus ou moins importantes selon le montant des dépenses à faire au cours d'une période et la vitesse de circulation de cette monnaie au cours de cette période.

– Les encaisses de précaution sont constituées pour faire face à des dépenses additionnelles ou à des pertes de revenu imprévisibles. Elles sont une assurance contre les aléas de la vie économique. Leur existence tient au fait que l'avenir est incertain et que la monnaie est une réserve de valeur parfaitement liquide, c'est-à-dire utilisable dès que le besoin s'en fait sentir.

– Les encaisses spéculatives obéissent à une autre logique. Elles résultent d'un arbitrage permanent entre la monnaie et les titres. Les prix des actifs financiers fluctuent. Pour ceux qui ne font pas l'objet d'une cotation, leur prix varie seulement au moment de leur émission. De toute façon, l'agent économique qui place son épargne a intérêt à acheter cette créance bon marché et, s'il doit et peut la revendre, à la céder cher. Si le cours des titres est très élevé, il n'en acquiert pas, donc ne dépense pas de monnaie, et, bien au contraire, s'en défait (s'il le peut), donc augmente son encaisse. Il préfère alors la liquidité monétaire. Si le cours des titres est, au contraire, très bas, l'agent, profitant de cette baisse des cours, en achète, et donc réduit son encaisse. Il préfère alors les titres. La raison de ces arbitrages monnaie-titres est la spéculation. L'agent essaie de vendre cher ce qu'il a acheté bon marché et ainsi de réaliser une plus-value. La logique de cette opération est de substituer un actif dont le prix va monter à un actif monétaire caractérisé par un prix constant et de substituer un actif monétaire à prix constant à un actif dont le prix va baisser. Les encaisses de spéculation sont donc formées parce que la monnaie est une réserve de valeur à prix fixe.

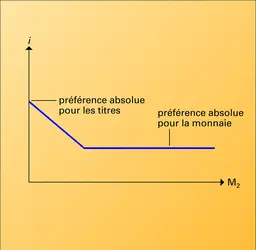

Cette demande d'actifs monétaires est ensuite formalisée par Keynes. Mais, au terme de son analyse, l'encaisse de précaution est absorbée par l'encaisse de transaction, ce qui d'un point de vue macro-économique est acceptable, mais ne l'est pas d'un point de vue micro-économique. La seule encaisse restante, celle de spéculation, est représentée comme une fonction du taux d'intérêt parce qu'il existe une relation d'inverse proportionnalité entre le cours d'un titre et son taux de rendement. Acheter cher une créance revient à prêter à bon marché, l'acheter bon marché équivaut à prêter cher. Si l'on appelle PR la valeur de remboursement de la créance, PA son prix d'achat, le taux de rendement i pour la durée de la créance est donné par la formule PR = PA + PAi. Keynes trace alors une courbe de demande spéculative de monnaie comme une fonction de i. Il précise même que, pour des valeurs de i très élevées, les agents ne thésaurisent plus et préfèrent les titres, mais qu'au contraire pour des valeurs très faibles de i qui ne rendent plus intéressant l'acte de placement, ils manifestent une préférence absolue pour la monnaie.

Cette analyse est, à l'évidence, trop étroitement financière. La spéculation porte aussi bien sur les obligations que sur les actions. Mais il suffit de parler de taux d'intérêt implicite d'un bien : valeur des services futurs rendus par ce bien sur son prix d'acquisition pour élargir sans peine l'analyse keynésienne de la spéculation. Ainsi, dans l'exposé keynésien, les agents économiques se ménagent une position de liquidité plus ou moins importante selon que l'incertitude de l'avenir est plus ou moins grande (motif de précaution), selon que les marchés sont baissiers ou haussiers (motif de spéculation).

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- André CHAÎNEAU : professeur à la faculté des sciences économiques de l'université de Poitiers

Classification

Média

Autres références

-

BANK RUNS, DEPOSIT INSURANCE, AND LIQUIDITY, D. Diamond et P. Dybvig - Fiche de lecture

- Écrit par Jézabel COUPPEY

- 1 133 mots

Les déposants confient aux banques des fonds que celles-ci investissent dans des projets d'investissement à long terme.Le service de liquidité inscrit dans le contrat de dépôts assure les déposants de pouvoir récupérer leurs fonds dès qu'ils en auront besoin pour consommer. Paradoxalement, c'est... -

BANQUE - La crise des subprimes et le système bancaire

- Écrit par Paul LAGNEAU-YMONET et Angelo RIVA

- 2 879 mots

.... Pour le banquier central, si les pouvoirs publics ne peuvent pas éviter les crises, ils devraient en revanche fournir aux opérateurs financiers les liquidités nécessaires pour contenir les embardées de la Bourse. C'est cette politique qu'il a appliquée dès sa prise de fonction, en 1987. Cette liquidité... -

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE (BCE)

- Écrit par Olivier MARTY

- 4 591 mots

- 1 média

La réaction initiale de la BCE aux prémices de la crise a été bonne : elle s’est traduite par un octroi précoce deliquidités aux banques dès l’été 2007. Cependant, le choc financier a exposé les divergences macroéconomiques longtemps camouflées de la zone, alimenté l’instabilité financière... -

BANQUES CENTRALES

- Écrit par Sylvie DIATKINE

- 6 899 mots

- 1 média

La banque centrale alimente en liquidité les banques et utilise cette fonction pour influer sur leur création monétaire. En effet, chaque banque peut avoir un besoin de liquidité à l'occasion de diverses opérations. D'une part, elle doit fournir soit des billets soit des devises à ses clients, qui tirent... - Afficher les 22 références

Voir aussi