LITHOSPHÈRE

Article modifié le

Lithosphère océanique

La lithosphère océanique prend naissance au niveau des dorsales, s'épaissit par vieillissement en s'éloignant de celles-ci avant de se consumer dans les zones de subduction. C'est ce cycle, répété depuis au moins le Protérozoïque, que nous allons maintenant suivre.

Naissance de la lithosphère océanique

L' expansion qui se produit le long des diverses dorsales océaniques et des rifts est due à une montée sous-jacente de manteau chaud, asthénosphérique, qui fond partiellement par décompression adiabatique pour produire du basalte. La cristallisation de ce basalte produit la croûte océanique tandis que le manteau se refroidit en s'écartant de l'axe de sa montée. La lithosphère océanique est constituée par cette croûte et son support de manteau rendu rigide par refroidissement. Elle est connue grâce aux observations du fond océanique et aux dragages et carottages d'échantillons, ainsi que par diverses mesures géophysiques et leur modélisation. Cette connaissance est aussi complétée par l'étude des ophiolites, fragments de lithosphère océanique charriés sur les marges continentales.

Les disparités morphologiques saisissantes entre rifts, dorsales océaniques à vitesse d'expansion lente et dorsales océaniques à vitesse d'expansion rapide reflètent des différences dans les modalités de création et la nature de la nouvelle lithosphère, différences dont la vitesse d'expansion semble principalement responsable. On admet que la vitesse de montée du manteau sous la dorsale est du même ordre de grandeur que la vitesse à laquelle la nouvelle croûte s'écarte de l'axe (vitesse d'expansion). Dans le cas d'un rift à vitesse d'expansion lente (0,5 cm/an environ), la vitesse de montée peut tomber sous un seuil critique. Le système cesse d'être adiabatique à une profondeur de 30 à 40 kilomètres. La fusion partielle cesse alors rapidement car le géotherme conductif a une pente plus importante que le solidus de la péridotite. Ainsi, la fraction de manteau partiellement fondu, donc de basalte disponible, sera modeste. Elle sera, au contraire, maximale si le manteau monte de façon adiabatique jusqu'au niveau de la croûte sous la dorsale, comme dans le cas d'une dorsale « rapide ». Après extraction du basalte, le manteau correspondant sera encore relativement fertile dans le cas d'un rift et particulièrement résiduel dans le cas d'une dorsale « rapide ». Une autre conséquence de la vitesse d'expansion concerne la pente des isothermes sous le centre d'expansion. La définition thermomécanique de la lithosphère (cf. chap. 1) implique que dans un système comme celui-ci, où les contraintes varient peu en magnitude, la limite lithosphère-asthénosphère suit une isotherme. La pente de cette isotherme sera d'autant plus forte que la vitesse d'expansion sera faible.

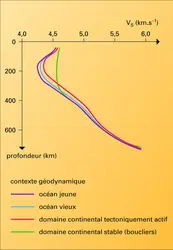

Ainsi peut-on opposer les dorsales « rapides » et « moyennes » (demi-vitesse d'expansion supérieure à 2 cm/an) aux dorsales « lentes » et aux rifts. Dans le premier cas, l'asthénosphère monte jusqu'à la croûte (, courbe a-c) et même au-delà, car il peut exister une chambre magmatique permanente sous la dorsale, à partir d'une profondeur de 3 kilomètres ; le comportement mécanique de cette chambre s'apparente davantage à l'asthénosphère qu'à la lithosphère, de sorte que l'épaisseur de cette dernière est alors limitée, au niveau de l'axe de la dorsale, à 2 ou 3 kilomètres, profondeur du toit de cette chambre. Les isothermes sont très plates et la lithosphère s'accrète tangentiellement à celles-ci lors du flux centrifuge de l'asthénosphère. Sous la dorsale elle-même, il semble que l'asthénosphère monte grâce à une succession de petits diapirs (K. Crane, 1985) qui seraient responsables de la segmentation en surface des dorsales par des failles transformantes et des dédoublements de dorsales (Overlapping Spreading Centers, ou O.S.C., des auteurs américains ; cf. dorsales océaniques). L'importance de la fraction fondue dans le manteau explique l'épaisseur de 6 kilomètres en moyenne de la croûte.

Sous les dorsales « lentes » et les rifts, il semble que, en raison de la pente forte des isothermes au voisinage de l'axe d'expansion, l'accrétion de la lithosphère se fasse par l'insertion axiale d'un coin d'asthénosphère qui se refroidirait latéralement. Ainsi les deux modèles d'accrétion de la lithosphère océanique envisagés depuis le début de la théorie des plaques seraient réalisés : celui d'une large remontée d'asthénosphère avec rotation des lignes de flux jusqu'à l'horizontale – modèle retenu pour les dorsales « moyennes » et « rapides » – et celui d'un coin étroit d'asthénosphère repoussant latéralement les intrusions antérieures – modèle retenu pour les rifts et les dorsales « lentes ». Dans ce dernier cas, l'intrusion d'asthénosphère pourrait être plus ou moins continue, peut-être même cyclique avec une alternance de périodes d'alimentation magmatique et de périodes d'étirement tectonique. Pendant une période magmatique, une chambre magmatique pourrait se créer qui se figerait ensuite lors d'une période d'activité moindre. La croûte basaltique pourrait être plus mince que dans le cas des dorsales « rapides » en raison de l'arrêt de l'extraction de magma à une profondeur de l'ordre de 15 à 20 kilomètres (, courbe a-b). L'épaisseur apparemment normale de la croûte océanique définie par l'analyse sismique serait due au fait que l'eau de mer pénètre jusqu'à environ 6 kilomètres de profondeur ; elle peut donc serpentiniser des péridotites plus superficielles, leur conférant des vitesses « crustales ». La croûte déjà amincie pourrait localement se disloquer et permettre une dénudation du manteau sous-jacent à l'occasion d'une période d'étirement tectonique, comme l'indique l'abondante moisson de péridotites serpentinisées dans de tels environnements océaniques.

Le modèle ophiolitique

L'étude comparée des ophiolites et des péridotites de divers environnements illustre et précise cette analyse générale. La diversité des environnements océaniques envisagée plus haut se reflète dans celle des ophiolites. Ainsi peut-on opposer deux types d'ophiolite : le sous-type le plus commun, à croûte épaisse et section mantellique harzburgitique et le sous-type à croûte mince et manteau de lherzolites à plagioclase. Le premier sous-type correspond aux dorsales océaniques à vitesses d'expansion moyenne et rapide, le second, aux dorsales « lentes » et aux rifts. Ainsi l'épaisseur de la croûte, surtout due à l'existence d'une chambre magmatique permanente, et la nature très résiduelle (harzburgitique) du manteau sont-elles l'expression, dans le premier cas, d'une fusion du manteau très poussée, poursuivie jusque sous le moho (, courbe a-c), tandis que l'épaisseur moindre de la croûte, avec ou sans chambre magmatique, et la nature moins résiduelle (lherzolites à plagioclase) du manteau expriment-elles, dans le second cas, une fusion moindre, mise en relation avec l'arrêt de la fusion à plus grande profondeur (, courbe a-b).

La cartographie des structures d'écoulement plastique de haute température dans les péridotites de massifs ophiolitiques permet de reconstituer le flux de l'asthénosphère sous le centre d' expansion océanique d'origine. On en déduit les trajectoires de la figure, qui illustrent le modèle de rotation de 900 du flux d'asthénosphère pour les ophiolites du sous-type à harzburgites et le modèle de l'intrusion d'un coin d'asthénosphère pour les ophiolites du sous-type à lherzolites. C'est à partir de cette cartographie que fut initialement pressenti le caractère diapirique de la montée de l'asthénosphère sous les dorsales océaniques. Grâce aux affleurements exceptionnels des ophiolites d'Oman, plusieurs diapirs de manteau ont été identifiés et leur espacement le long de l'axe de la dorsale estimé à environ 50 kilomètres, ce qui correspond à la segmentation moyenne des dorsales à vitesse d'expansion rapide.

Vieillissement de la lithosphère océanique

Considérée comme une enveloppe superficielle où la chaleur interne est évacuée par conduction, la lithosphère océanique est soumise à la loi de la diffusion thermique : e = √ tD, où e, t et D sont respectivement l'épaisseur, l'âge et le coefficient de diffusion thermique de la lithosphère ; son épaisseur en s'éloignant de la dorsale est donc régie par une loi en √ t. On peut le vérifier en constatant que deux propriétés liées à l'épaisseur de la lithosphère – le flux thermique et la profondeur des océans – varient respectivement en 1/√ t et en √ t.

L'examen plus attentif de la figure montre toutefois que les données s'écartent de la courbe théorique en √ t pour l'âge zéro et au-delà de 60 millions d'années. L'anomalie négative d'âge zéro, bien visible pour le flux thermique, provient du fait que l'hydrothermalisme au voisinage des dorsales océaniques implique un transfert de chaleur par convection, dont l'efficacité est très supérieure à la conduction. En revanche, on comprend moins bien l'excès de flux à partir de 60 millions d'années et l'approfondissement moins rapide du fond océanique qui tend vers 6 400 mètres pour les âges les plus grands tandis que l'épaisseur de la lithosphère ne dépasse guère 125 kilomètres. Une source nouvelle de chaleur semble nécessaire, qui peut être l'échauffement dû au frottement de la lithosphère sur l'asthénosphère (cf. chap. 2), un transfert thermique accéléré par une convection à petite échelle ou encore une contribution radioactive.

Nous avons défini au sein de la lithosphère une partie supérieure dont la réponse mécanique est essentiellement élastique. Étant limitée vers le bas par une isotherme encore mal connue (de 400 à 600 0C), cette lithosphère élastique s'épaissit aussi suivant la loi en √ t. Cela a pu être vérifié en analysant, d'une part, la réponse topographique du fond de l'océan à la charge créée par des îles volcaniques et guyots d'âge variable, d'autre part, les anomalies du géoïde au voisinage de ces îles, anomalies qui reflètent la capacité de la lithosphère à supporter élastiquement une charge.

Subduction de la lithosphère océanique

Du point de vue de la dynamique des plaques, l'âge de 30 millions d'années présente pour la lithosphère océanique un intérêt particulier. La flottabilité sur l'asthénosphère se mesure en considérant ses deux composantes : la croûte océanique moins dense que l'asthénosphère et la partie mantellique de la lithosphère, plus froide et, par conséquent, plus dense que l'asthénosphère. Il s'avère que l'âge de 30 millions d'années correspond à l'équilibre lithosphère/asthénosphère : pour un âge inférieur, la lithosphère océanique flotte, tandis que pour un âge supérieur elle tend à s'enfouir, et cela d'autant plus qu'elle est plus vieille. Ainsi peut-on expliquer qu'il n'existe pas sur Terre de lithosphère océanique plus ancienne que 180 millions d'années. On relie par ailleurs ce concept aux différents types de subduction : la subduction forcée d'une lithosphère jeune, comme celle qui s'enfile actuellement sous la cordillère des Andes (cf. chaîneandine), et la subduction spontanée qui résulte de la rupture et de la chute dans l'asthénosphère d'une lithosphère trop lourde pour être portée davantage ; ce second cas est illustré par les subductions de l'Ouest-Pacifique (cf. océanpacifique, arcs insulaires).

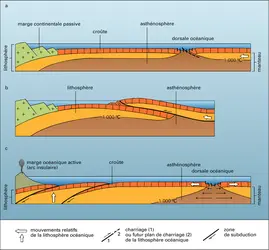

L'écaillage intra-océanique et l'obduction des ophiolites sur une marge continentale constituent des phénomènes encore mystérieux, car on n'en connaît pas d'exemple actuel. L'empreinte, dans la semelle des ophiolites, des déformations et du métamorphisme liés à l'écaillage océanique montre que ce phénomène, à l'origine de la mise en place de la majorité des ophiolites, s'est produit dans une lithosphère très jeune : une lithosphère d'âge nul si l'écaillage s'est produit directement au niveau de la dorsale par détachement à la limite lithosphère-asthénosphère ; une lithosphère dont l'âge ne devrait pas excéder 10 millions d'années – pour rendre compte de l'épaisseur du manteau engagé dans le charriage – si l'écaillage s'est produit en avant d'une zone de subduction par détachement à la limite lithosphère élastique-lithosphère plastique. Ces situations correspondent à une subduction forcée, comme le montrent le caractère très plat du charriage et le niveau de contrainte élevé (de 100 à 200 MPa) enregistré dans les ophiolites déformées. L'écaillage en avant d'une zone de subduction transfère les écailles successives dans le soubassement de l'arc insulaire, tandis que le charriage le long d'une dorsale contribue à un redoublement lithosphérique dont l'expression actuelle peut être cherchée dans certains plateaux océaniques comme ceux que l'on connaît dans le Pacifique (plateau de Manihiki). Dans les deux cas, l'obduction sur une marge intervient lorsque cette marge s'engage dans la subduction.

La lithosphère océanique engloutie dans les zones de subduction est soumise à des contraintes élevées, en particulier à cause des efforts de gauchissement puis de dégauchissement induits par la géométrie du système. Il en résulte des ruptures s'exprimant par des séismes. Leur localisation définit les plans de Wadati-Benioff dont on se sert pour cartographier les zones de subduction. Par ailleurs, la lithosphère se réchauffe au contact du manteau environnant. La partie crustale subit une fusion hydratée dont la source n'excède pas 100 kilomètres de profondeur et qui est à l'origine du volcanisme d'arc insulaire (cf. arcs insulaires, volcanisme et volcanologie). L'ensemble poursuit sa descente au moins jusqu'à 700 kilomètres, profondeur maximale des séismes, et s'intègre progressivement par réchauffement à l'asthénosphère encaissante. Compte tenu de la lenteur des échanges thermiques par conduction, il faut environ 100 millions d'années pour résorber complètement une lithosphère. Si la vitesse de subduction excède 0,7 cm/an (soit 700 km par 100 millions d'années), ce qui est le cas habituel, la lithosphère n'est pas résorbée à 700 kilomètres et tend au contraire à s'accumuler en profondeur. La mise en évidence par tomographie sismique (D. L. Anderson & A. M. Dziewonski, 1984) de zones anormalement froides dans le manteau est attribuée à cette cause et constituerait un enregistrement des subductions anciennes. Par ailleurs, ces racines froides et stables expliqueraient la pérennité des zones de subduction, comme celle de la façade ouest-américaine, qui est active depuis le Mésozoïque. Ainsi, les zones de subduction joueraient un rôle beaucoup plus important que les dorsales océaniques dans l'organisation spatiale de la convection mantellique.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Marc DAIGNIÈRES : docteur ès sciences, maître de conférences

- Adolphe NICOLAS : docteur ès sciences, professeur

Classification

Médias

Autres références

-

TERRE - Planète Terre

- Écrit par Jean AUBOUIN et Jean KOVALEVSKY

- 9 232 mots

- 10 médias

...séparer les milieux solides des milieux visqueux, les premiers conduisant les ondes sismiques plus rapidement que les seconds. Ainsi furent distinguées la lithosphère, solide, comprenant, sur 100 kilomètres d'épaisseur moyenne, la croûte et le manteau supérieur, et l' asthénosphère, visqueuse, correspondant... -

CYCLES BIOGÉOCHIMIQUES

- Écrit par Jean-Claude DUPLESSY

- 7 882 mots

- 6 médias

...lithosphère est relâché par érosion. Il est transporté par les rivières jusqu'à l'océan, où il réside environ un million d'années avant d'être déposé dans les sédiments (coquilles calcaires d'algues ou d'animaux). Il rejoint ainsi la lithosphère, où il restera pendant environ cent millions d'années. -

DÉRIVE DES CONTINENTS (modélisation numérique)

- Écrit par Nicolas COLTICE

- 793 mots

- 1 média

...simplifier le « système Terre » et conceptualiser ce que représente un continent dans celui-ci. Premièrement, un continent ne s'arrête pas à la croûte : il faut prendre en compte l'ensemble de la lithosphère, c'est-à-dire considérer aussi la partie mantellique qui agit comme la quille d'un navire... -

DIETZ ROBERT SINCLAIR (1914-1995)

- Écrit par Encyclopædia Universalis

- 524 mots

Le géophysicien et océanographe américain Robert Sinclair Dietz est surtout connu pour avoir formulé avec son compatriote et collègue, le géologue Harry Hammond Hess (1906-1969), l’hypothèse de l’expansion des fonds océaniques (seafloor spreading).

Robert Sinclair Dietz naît le 14 septembre...

- Afficher les 30 références

Voir aussi

- MÉCANIQUE DES ROCHES

- CONVECTION ou CONVEXION

- FLUX GÉOTHERMIQUE

- GÉOTHERMIE

- ISOTHERME

- VOLCANIQUES ÎLES

- CRISTALLOGRAPHIE

- FUSION DES ROCHES

- CHARRIAGES & CHEVAUCHEMENTS

- COUCHE LIMITE

- SISMOLOGIE

- OLIVINE

- DIFFUSIVITÉ THERMIQUE

- TEMPÉRATURE

- CONTINENT

- LHERZOLITES

- PÉRIDOTITES

- MAGMAS

- KIMBERLITES

- SOUS-MARINE GÉOLOGIE

- ASTHÉNOSPHÈRE

- BASALTES

- SISMIQUES ZONES

- CROÛTE OCÉANIQUE

- ÉCAILLES, tectonique

- DÉFORMATION DES ROCHES

- OBDUCTION, géophysique

- CROÛTE CONTINENTALE

- PLAQUES, géophysique

- GRADIENT THERMIQUE

- HARZBURGITES

- DIAPIRS

- RIFT, géologie

- CONDUCTION THERMIQUE

- CHAMBRE MAGMATIQUE

- SOLIDUS, géologie