COLPORTAGE LITTÉRATURE DE

Article modifié le

La littérature de colportage – la seule à être désignée par son statut de transport et de vente – a été longtemps méprisée. Elle est étudiée avec attention aujourd'hui non seulement à cause de ses tirages – plusieurs centaines de milliers d'exemplaires pour les meilleurs titres –, mais aussi pour son contenu, et parce qu'elle apporte des informations précieuses sur l'acculturation des masses populaires à la ville et à la campagne, sur la censure exercée par le pouvoir, sur le rapport entre les politiques des éditeurs, les besoins du grand public et les techniques de diffusion du livre, problèmes qui sont toujours actuels.

Imagerie et colportage urbain

L'invention de l' imprimerie, à la fin du xve siècle, n'a concerné qu'un public très limité, celui des clercs, des lettrés et de la haute administration. Mais, avec les guerres de religion, le livre devient un champ de bataille. Alphabétiser les masses, donner à chacun la capacité de lire les textes sacrés dans sa langue et de les interpréter en son âme et conscience, tels sont les objectifs de la Réforme, que la Contre-Réforme va reprendre à son compte. Cet affrontement entraîne, dès le milieu du xvie siècle, un développement considérable des images de piété pour analphabètes. Ces « amulettes » qui procurent des « indulgences » sont assorties d'un texte bref – commentaire pieux ou prière – qui peut être facilement déchiffré ou lu à haute voix par un autre. Ce type de propagande sera récupéré par la monarchie à partir d'Henri IV.

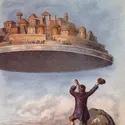

À la même époque, en milieu urbain, l'imprimé entre dans la vie courante sous forme de feuilles volantes, de placards, de « canards » illustrés ou non, racontant des « faits divers », étonnants et horrifiques, crimes particulièrement révoltants, événements insolites (comètes, naissance de frères siamois, miracles). Leur diffusion est assurée par des « crieurs » et leur édition par des libraires parisiens et troyens.

Le succès de ces publications va donner l'idée à un imprimeur de Troyes, Nicolas Oudot, de produire pour le public populaire des ouvrages du même genre, mais plus volumineux. Réutilisant des images sur bois périmées par le triomphe de la gravure en taille douce, imprimant avec des caractères usagés sur du papier médiocre fabriqué par des papetiers champenois, Nicolas Oudot édite à partir de 1602 des livrets à bon marché, très vite appelés « livrets bleus » ou « bibliothèque bleue » à cause de la couleur de leur couverture ou de leur papier. Le catalogue de cette littérature, caractérisé lui aussi par le réemploi, comporte des arrangements de romans de chevalerie passés de mode (Le Chevalier Geoffroy à la grand dent, seigneur de Lusignan, Morgant le géant, Les Quatre Fils Aymon, etc.), des vies de saints, des textes burlesques et picaresques, comme La Vie généreuse des mercelots, et enfin, production abondante et tout à fait spécifique, des almanachs où se mêlent prédictions astrologiques, proverbes ou conseils concernant l'agriculture ou la santé, brèves nouvelles du type « canard ». C'est Nicolas II Oudot, fils du précédent, qui publie en 1657 la première édition populaire du célèbre Grand Calendrier et compost des bergers. Ces livrets, publiés par la dynastie des Oudot et de leurs nombreux concurrents (la dynastie des Garnier), et relayés par plusieurs libraires parisiens, sont diffusés par des colporteurs urbains, porteurs de « balles » qui contiennent aussi des pamphlets politiques (en leur temps, les mazarinades), des villanelles, des airs de cour, des chansons à boire, etc. Cette littérature, découpée en unités de lecture brèves et variées, alternant texte et image, piété, facéties et conseils pratiques, suscite et soutient une « lecture plurielle », fondée sur les liens communautaires tissés par le petit peuple des villes : veillées familiales, confréries festives ou solidarités d'ateliers. Il s'agit aussi d'une lecture « partagée » puisque les lettrés, tout en affectant de mépriser ces ouvrages, s'en nourrissent et s'en inspirent. Ainsi Charles Perrault pour Griselidis.

Cette production bâclée, au contenu désuet, bigot et résolument antiféministe, provoque les sarcasmes des « modernes » et accentue encore l'écart entre la culture savante et l'art populaire, pour autant qu'on puisse l'y reconnaître à travers des textes volontairement et maladroitement simplifiés. Mais, en même temps, ces livrets, symboles de culture et de loisir, présentent la lecture comme un plaisir à un large public et, du même coup, préparent de futurs lecteurs.

Au xviiie siècle, le colportage s'étend aux campagnes, ce qui correspond aux besoins culturels nouveaux de la paysannerie autant qu'à l'esprit d'entreprise et à la volonté d'expansion des libraires. La dynastie des Oudot publie 116 éditions au xviie siècle et 1 273 au xviiie. Cette expansion n'est pas un phénomène propre à la France : on la trouve en Angleterre avec les chap-books, en Espagne avec la « littérature de cordel ».

Le répertoire du colportage se transforme lentement : les anciennes chansons de geste démodées se raréfient, les abécédaires et les livrets éducatifs deviennent plus nombreux. Les libraires-éditeurs provinciaux – les Oudot, Garnier et autres – suivent dans une certaine mesure l'actualité avec un retard moyen de vingt à trente ans, qui correspond à l'expiration des privilèges des libraires parisiens. Ils rééditent des titres qui leur semblent correspondre aux intérêts d'un public plus vaste, sans pour autant renoncer aux critères imposés par la Contre-Réforme. Les textes religieux – vies de saints, romans pieux comme L'Innocence reconnue, cantiques, etc. – constituent 42,7 p. 100 de l'inventaire du fonds d'Étienne Garnier en 1789, contre 28,8 p. 100 de livres de fiction et 26,8 p. 100 d'ouvrages d'apprentissage. Mais, dans la pratique, les best-sellers de cette production semblent avoir été laïques ; et il s'agit très souvent d'ouvrages que la culture savante a empruntés à la littérature orale, comme les Chroniques du roi Gargantua, l'Histoire des aventures heureuses et malheureuses de Fortunatus, ou les Contes de Perrault, qui entrent dans le circuit du colportage dès 1707, sous le titre fictif Les Chevaliers errants, puis chez Oudot en 1734 et chez Garnier en 1737. Autre secteur à grands tirages : les livrets techniques comme Le Cuisinier français ou Le Jardinier français, et, bien entendu, les almanachs.

L'analyse de ces livrets – surtout lorsqu'ils reprennent des œuvres appartenant à la culture savante – est instructive. Le texte est débarrassé de toute réflexion critique concernant les prêtres et la religion, de toute référence à la sexualité et aux fonctions naturelles ; il est aussi allégé, réécrit, découpé en séquences de lecture simples et en paragraphes brefs, au point de devenir souvent incompréhensible, et balisé de rappels et de résumés fréquents destinés à aider les lecteurs ou les auditeurs à ne pas perdre le fil.

En 1789, la commission présidée par l'abbé Grégoire et chargée d'enquêter sur les patois et les « mœurs des gens des campagnes » n'y voit qu'un répertoire de superstitions. Pourtant, par le biais de la lecture plurielle, cette production continue à répandre dans les masses l'idée essentielle que la lecture est un plaisir et un besoin propre à l'homme. Elle contribue donc à leur acculturation.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Marc SORIANO : docteur ès lettres et sciences humaines, professeur émérite à l'université de Paris-VII-Jussieu

Classification

Autres références

-

COMPLAINTE, genre littéraire

- Écrit par Véronique KLAUBER

- 306 mots

Genre de la poésie populaire, la complainte est destinée à relater les malheurs d'un personnage dont les faits et gestes sont mémorables. Elle est chantée sur un air connu ou récitée sur un ton incantatoire, ce qui explique le nombre élevé d'élisions et de liaisons marquées, ainsi que l'emploi fréquent...

-

CONTES DE MA MÈRE L'OYE

- Écrit par Marc SORIANO

- 809 mots

Au xviie siècle, cette expression, comme celle de contes de Peau d'Âne, est synonyme de contes de fées. Le titre d'un conte particulièrement connu (ici, celui de Berthe au grand pied, autrement dit celui de La Reine Pédauque, pourvue, comme son nom l'indique, de pattes d'oie)...

-

DIME NOVEL, littérature

- Écrit par Véronique KLAUBER

- 294 mots

Prendre quelques écrivains mineurs très prolifiques, beaucoup de papier recyclé, choisir des titres évocateurs, imprimer des couvertures illustrées d'images simples qui parlent au cœur en harmonie avec le contenu sentimental ou mélodramatique du texte et vendre ces romans chez l'épicier du coin...

-

ILLUSTRATION

- Écrit par Ségolène LE MEN et Constance MORÉTEAU

- 9 136 mots

- 11 médias

...elle va exploiter ces nouvelles habitudes éditoriales associées à la pratique du réemploi ; en effet, au moment où le gouvernement renforce le contrôle du colportage (janvier 1852), où l'extension du réseau des chemins de fer suscite de nouveaux modes de lecture populaire, ont lieu de nombreuses cessions...

Voir aussi