LOMBARDS

Article modifié le

L'art lombard

On assimile bien souvent l'art lombard à l'architecture et au décor peint et sculpté de l'Italie lombarde des viie-viiie siècles. Il s'agit là d'une définition par trop restrictive puisque cette phase italienne de l'art lombard, à laquelle il convient également d'ajouter d'autres témoins archéologiques comme les arts du métal, a été précédée au vie siècle (jusqu'en 568) d'une brillante phase « pannonienne », essentiellement révélée par les dépôts de mobilier funéraire.

La « phase pannonienne »

À la différence des Alamans, des Burgondes ou des Francs, Germains occidentaux dont les origines échappent presque totalement à l'enquête archéologique, les Lombards nous sont connus par une culture matérielle dès leur apparition dans l'histoire, au début de notre ère. Ils sont alors établis dans les régions de l'Elbe inférieure. De vastes cimetières à incinérations, bien souvent d'ailleurs antérieurs au ier siècle après J.-C. (ce qui atteste l'ancienneté de la « nation » lombarde), témoignent de l'existence d'une société guerrière hiérarchisée, bien conforme au jugement que l'historien romain Velleius Paterculus portait sur les Lombards : « le peuple germanique le plus féroce par sa sauvagerie ». Les hommes sont accompagnés dans la tombe d'un armement abondant (épées, lances, boucliers), tandis que femmes et enfants reposent dans des cimetières distincts. Les Lombards ne firent pas mentir cette réputation guerrière quand six mille d'entre eux, alliés aux Marcomans, attaquèrent à partir de 166-167 la Pannonie romaine (ouest de la Hongrie actuelle, en deçà du Danube), sans pour autant parvenir à leurs fins. C'est alors que le nom des Lombards disparaît des sources historiques pour près de trois siècles, tandis que les témoins archéologiques de leur culture matérielle s'estompent en Allemagne du Nord, que la « nation » lombarde dut alors quitter. Si les étapes de cette migration demeurent conjecturales, son aboutissement fut la Bohême (le pays « Bainhaib » de la chronique lombarde du début du ixe s.), à la fin du ve siècle. L'arrivée des nouveaux venus y est d'ailleurs marquée par l'apparition d'un faciès archéologique qui préfigure celui de la « phase pannonienne ».

Les textes font à nouveau mention des Lombards en 487-488, ils sont alors installés en Basse-Autriche. Ils y séjourneront quelques décennies, dominés par la redoutable « nation » germanique des Hérules, dont ils parviendront cependant à briser le joug. Forts de leur puissance, les Lombards pénètrent alors en 526 dans la province de Pannonie Ire (entre le Danube et la Drave, à l'ouest de la Hongrie actuelle) et s'y établissent solidement avant de conquérir plus au sud le bassin de la Save (provinces romaines de Savie et Pannonie IIe). Ils devaient y demeurer jusqu'en 568.

L'art lombard des phases prépannonienne (en Basse-Autriche) et pannonienne nous est connu par l'archéologie funéraire, les sépultures lombardes renfermant en général un mobilier abondant et souvent riche. En effet, établis à la frange orientale de l'aire de rayonnement de la culture mérovingienne, les Lombards lui ont emprunté ses usages funéraires : vastes cimetières organisés, tombes orientées et alignées, et, surtout, inhumation du défunt habillé, avec mobilier funéraire. Jusque vers 530, l'art lombard (dont les supports privilégiés seront les fibules, les garnitures de ceinture et certains équipements guerriers) offre peu de caractères originaux, mais il est fortement influencé par les cultures au contact desquelles il se trouve. Il s'agit tout d'abord de la culture italo-gothique, dont maints produits sont parvenus à la fin du ve siècle et au début du vie dans le bassin des Carpates (les Lombards ayant été pour un temps les alliés des Ostrogoths) : notamment des fibules digitées et des garnitures de ceinture en argent doré. Il s'agit ensuite de la culture mérovingienne, orientale (Alamans, Thuringiens) et surtout occidentale (Francs) : les cimetières lombards de Pannonie ont ainsi livré de nombreux objets fabriqués entre Seine et Rhin (fibules cloisonnées rondes et polylobées, fibules digitées à « pied » rectangulaire et décor géométrique imitant la taille biseautée, verreries, seilles de bois à garniture de bronze, etc.), ces importations s'expliquant notamment par les liens qui se nouèrent entre les cours lombarde et mérovingienne (Théodebert, Thibaud et Clotaire épousèrent des princesses lombardes). Seules de nombreuses fibules zoomorphes en S prolongé par des chefs de rapace, le plus souvent cloisonnées en partie, peuvent être considérées à cette époque comme spécifiquement lombardes, ainsi que des fibules aviformes, en étoile ou polylobées, dont la surface est entièrement recouverte par des grenats cloisonnés.

Vers la fin du premier tiers du vie siècle, les orfèvres lombards, parfaitement maîtres des techniques, s'affranchissent de leurs modèles et créent un art original, bien que toujours marqué par les modes de l'époque. La meilleure illustration en est un groupe de fibules ansées asymétriques à « pied » ovale s'achevant par un chef de monstre et à « tête » demi-circulaire en général cantonnée par sept doigts (la fouille rigoureuse des sépultures a permis d'établir que la « tête » de ces fibules était en partie portée vers le bas, ces objets n'étant pas fixés aux épaules ou à la poitrine, mais entre la taille et les genoux, selon une mode venue du monde byzantin). Selon le cas, les digitations viennent de la fonderie avec l'ensemble de la fibule ou sont fixées après coup, pour les pièces de plus belle qualité. Les méplats de ces fibules (« tête », anse et « pied ») portent parfois encore une ornementation géométrique imitant la taille biseautée, à laquelle se substituent rapidement des motifs animaliers très stylisés. Un autre groupe de fibules, primitivement attribué à la « phase italienne » de l'art lombard (type de Cividale), trouve en fait son origine en Pannonie. Si la forme ansée dissymétrique de ces agrafes à « tête » rectangulaire et à « pied » rhomboïdal dérive de modèles nordiques, leur décor est traité de façon originale par un remplissage de vrilles soulignant des grenats cloisonnés et par des frises périphériques de chefs d'oiseaux à bec crochu et de masques humains. Cet art animalier lombard de la phase pannonienne se rencontre encore sur les pièces de harnachement en argent doré découvertes par exemple dans la tombe princière de Veszkény et il a dû également s'exprimer largement dans les architectures en bois, comme en témoigne le fragment de poutre sculptée mis au jour dans la sépulture royale de Zǔraň, près de Brno.

En avril 568, la « nation » lombarde dans son entier quitta brutalement la Pannonie pour l'Italie, accompagnée par les débris d'autres peuples d'Europe centrale. Un conflit avec le peuple nomade des Avars était en effet inévitable, ceux-ci ayant besoin de s'établir dans le bassin des Carpates pour échapper à la pression turque. Alboin, le roi des Lombards, abandonna donc par sagesse politique la Pannonie au Khagan avar Baïan, la coupant ainsi pour plusieurs siècles du monde méditerranéen sur lequel elle avait été largement ouverte. Cette migration spectaculaire de tout un peuple, si elle mit fin à la phase pannonienne de la culture lombarde (les Lombards ayant tout incendié en partant), ne provoqua pas pour autant sa disparition, mais seulement son transfert en Italie.

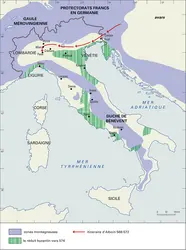

La « phase italienne » de l'art lombard

L'Italie n'était pas une terre inconnue pour les Lombards ; nombre d'entre eux y étaient venus en 552 pour aider le général byzantin Narsès à éliminer les Ostrogoths. L'installation des nouveaux venus ne se fit cependant pas sans mal et la résistance italo-byzantine fut longue et vigoureuse, notamment celle des villes fortifiées. Des réduits « romains » subsistèrent en particulier autour de Gênes et de Naples et tout au long de la rocade Rome-Ravenne, qui coupa l'Italie en deux jusqu'au milieu du viiie siècle, séparant les Lombards du Nord de ceux du Sud. Ce n'est qu'à partir du règne d'Agilulf (590-616) que naquit véritablement un état lombard structuré, centré sur l'Italie du Nord, et dont la capitale était Pavie (après Monza). Un clivage n'en demeura pas moins entre la population romaine, catholique, et la minorité lombarde, arienne depuis son arrivée en Pannonie, et ce n'est qu'au cours de la seconde moitié du viie siècle que les deux communautés se rapprochèrent, les Lombards abandonnant l'arianisme. Cette situation permet de mieux comprendre la « phase italienne » de l'art lombard.

Les arts du métal

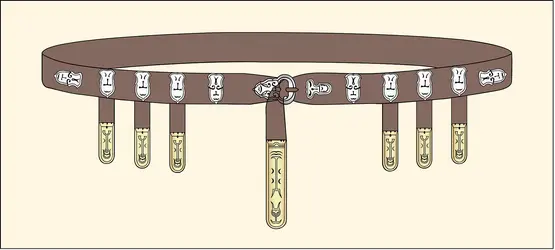

Un certain nombre de cimetières (les plus célèbres étant Cividale del Friuli, près d'Udine, Nocera Umbra et Castel Trosino, entre Assise et la mer Adriatique), correspondant aux premiers établissements lombards après 568, témoignent de la continuité des formes, des techniques et des décors nés en Pannonie. Les fibules en S ou ansées dissymétriques à sept doigts en sont une excellente illustration : d'abord très proches des pièces pannoniennes, elles deviennent rapidement plus grandes ; le nombre de leurs digitations augmente, les motifs animaliers en « style I » et en « entrelacs libres » sont progressivement remplacés par des compositions en « style II » (entrelacements réguliers et symétriques avec intégration rythmée des détails anatomiques), cette mutation intervenant vers 600. Cet art animalier s'exprimera également volontiers sur de petites croix en tôle d'or estampées que l'on cousait sur le vêtement du défunt ou sur son linceul, ainsi que sur d'autres éléments du mobilier funéraire. Les développements que connut ce style zoomorphe en Italie s'expliquent certainement par la cohésion culturelle que le clivage de la société imposa à la communauté lombarde. Il serait faux, cependant, de croire que cette situation engendra un isolement culturel total des migrants germaniques. Le mobilier des sépultures atteste au contraire l'influence rapide des modes byzantines, qui se manifesta notamment pour les femmes par le port d'une seule fibule, ronde, de boucles d'oreilles d'or ou d'argent à pendentifs filigranés (ou constitués par des pierres semi-précieuses) ou encore de certains types de bagues. D'abord ornées en cloisonné, technique dans laquelle les Lombards avaient excellé en Pannonie, ces fibules rondes sont progressivement dotées d'adjonctions de tôle d'or à motifs filigranés qui l'emporteront dès le début du viie siècle, l'ornementation pouvant être complétée par des pierres montées en bâtes (boîtier individuel), avec fréquemment des dispositions cruciformes. Un certain nombre d'équipements guerriers témoignent encore de l'habileté des artisans et des orfèvres lombards, qu'il s'agisse de poignées d'épée à décor cloisonné et filigrané, de boucliers à appliques de métal illustrant des scènes de chasse ou offrant des représentations chrétiennes, ou de pièces de harnachement de chevaux (mors, garnitures de selle) et d'éperons. Une place toute particulière doit être faite ici à la plaque frontale, en bronze doré et repoussé, du casque attribué au roi Agilulf, qui porte une scène où apparaissent le roi lombard et sa suite, interprétation « barbare » de modèles antiques. Il faut enfin mentionner, à côté de garnitures de ceinture en bronze ou en fer damasquiné, assez communes, des exemplaires prestigieux en or ou en argent et notamment des plaques-boucles byzantines simples ou à pendentifs multiples, ces dernières s'inspirant des modes « nomades » du monde oriental.

Vers la fin du viie siècle, le mobilier funéraire se raréfie et disparaît des sépultures lombardes qu'il n'est plus alors possible de distinguer de celles de la population indigène.

S'il est relativement aisé, ainsi qu'on vient de le voir, de mettre en évidence l'existence d'arts du métal spécifiquement lombards, bien distincts des productions italo-byzantines (comme, par exemple, la reliure de l'Évangéliaire de la reine lombarde Théodelinde, conservée à Monza – la célèbre poule d'or et ses sept poussins du même trésor étant probablement une œuvre islamique) ou des importations byzantines, tel n'est pas le cas pour l'architecture, les arts lapidaires ou les décors peints. En effet, ainsi qu'on l'a maintes fois souligné, il est très difficile, entre la fin du vie siècle et le cours du ixe siècle (pour le royaume de Pavie) ou du xie siècle (pour le duché de Bénévent), d'établir une distinction nette entre les arts ornementaux italo-byzantins et lombards. L'Italie, lombarde ou « romaine », a ainsi connu, par-delà l'éphémère royaume ostrogoth, les prolongements des formes architecturales et ornementales léguées par l' antiquité tardive, les influences orientales étant devenues prédominantes à partir de 535, date à laquelle les Byzantins entreprirent la reconquête de l'Italie. Les exarchats de Ravenne et de Rome furent alors de remarquables foyers de cette culture byzantine et les artisans actifs de sa diffusion.

L'architecture

En ce qui concerne l'architecture, les monuments religieux imputables aux Lombards, soit par leur situation géopolitique, soit par les sources écrites, ne témoignent guère de particularismes au niveau des plans, très souvent basilicaux (Saints-Apôtres de Côme), avec parfois des absides triples se greffant sur la nef (Sainte-Marie-hors-les-Murs de Castelseprio, non loin de Milan ; Saint-Sauveur de Brescia). Seuls quelques plans originaux en rotonde étoilée, avec chevet à triple abside, peuvent sans doute être tenus pour lombards (chapelles palatines de Bénévent et de Pavie).

Le décor sculpté et peint

De nombreux témoins des arts lapidaires de l'époque lombarde sont encore conservés aujourd'hui en Italie : chapiteaux, ciboriums, plaques de chancel, ambons, dalles tumulaires, sarcophages, etc. Certains de ces monuments sculptés, ainsi qu'en font foi des inscriptions (ou les textes), ont été exécutés pour le compte de souverains lombards ou de grands personnages de leur cour, sans qu'il soit toujours possible de les distinguer effectivement des productions italo-byzantines. Celles-ci, comme les œuvres lombardes, sont en effet marquées par l'évolution stylistique introduite en Italie par les Byzantins : disparition quasi totale du style réaliste et plastique, prédominance des reliefs méplats et linéaires, évolution vers la symétrie et l'abstraction. Tel est le cas des chapiteaux de pierre conservés dans la crypte de Saint-Eusèbe à Pavie, cathédrale arienne des Lombards jusqu'au roi Rothari (636-652) : l'ordre végétal y est tellement stylisé qu'on pense immanquablement aux techniques du bois ou de l'orfèvrerie cloisonnée. Un certain nombre de monuments lombards, fort célèbres, illustrent les nouvelles tendances du style figuratif : ciborium octogonal érigé vers 730 par l'évêque Calixte sur la cuve du baptistère de Cividale (aujourd'hui conservé dans la cathédrale de cette ville), orné de frises géométriques et de représentations animales stylisées, empruntées au répertoire antique et paléochrétien (cerfs, paons, griffons, monstres marins) ; autel de Saint-Martin, toujours à Cividale, élevé par le duc Ratchis qui fut roi de 744 à 749 et qui abdiqua et se retira au Mont-Cassin, cette abbaye ayant été restaurée quelques décennies auparavant (des scènes chrétiennes d'inspiration orientale – Christ en Majesté, Visitation, Adoration des Mages – y sont traitées avec un hiératisme saisissant) ; plaque de chancel exécutée après 739 pour le duc de Spolète Ildéric par le Magister Ursus, conservée à San Pietro in Valle, près de Ferentillo (Ombrie) – au milieu de motifs géométriques et végétaux et de symboles paléochrétiens, figurent le donateur et l'artiste, représentés en orants ; ou encore les panneaux du tombeau de l'abbesse Theodota (morte vers 720), conservé à Pavie (Santa Maria della Pusterola) – on y trouve un bestiaire paléochrétien remarquable (paons accostant le canthare, animaux fantastiques affrontés de part et d'autre de l'Arbre de Vie), accompagné de frises végétales et géométriques. À côté de ces monuments « italo-lombards », dus aux ateliers de Cividale, Pavie ou Spolète, il faut mentionner des œuvres exceptionnelles sur la chronologie desquelles on ne s'accorde pas toujours, mais qui ont été certainement exécutées par des maîtres byzantins ou sous leur direction : fresques de Sainte-Marie-hors-les-Murs, à Castelseprio, découvertes en 1944 et datables du viiie siècle ou du début du ixe (avec d'admirables scènes de la Vie du Christ) ; décorations en stuc du tempietto de Santa Maria in Valle, à Cividale, aujourd'hui datée du viiie siècle (comportant les figures de six saintes traitées en un style vigoureux et des frises « classiques » en relief de rosettes, entrelacs, pampres de vigne, grappes de raisin, etc.).

Les manuscrits à peintures

Il importe enfin, pour tenter d'être complet sur l'art lombard, de porter à son crédit un certain nombre d'innovations dont témoignent les manuscrits à peintures confectionnés en Italie du Nord à l'occasion du renouveau monastique des viie-viiie siècles (en 614, saint Colomban et le roi Agilulf fondent le monastère de Bobbio, près de Pavie, et y installent des moines irlandais) : il s'agit notamment de lettrines zoomorphes, fortement influencées par le style animalier lombard, et de frontispices rectangulaires ou en portique, avec une grande croix médiane, dans le style de certains monuments lapidaires lombards. Ces nouveaux types d'ornements connaîtront une diffusion rapide et spectaculaire, notamment, en Gaule, avec la circulation des manuscrits italo-lombards.

La capitulation de Pavie devant les armées franques, en 774, si elle marque la fin de l'indépendance lombarde en Italie du Nord, n'a pas entraîné pour autant la disparition de la culture lombarde ou mieux italo-lombarde. En effet, se proclamant roi des Lombards, Charlemagne conserva à l'ancien royaume de Pavie son identité nationale tout en le faisant entrer dans le monde carolingien. La future Lombardie allait ainsi pouvoir efficacement participer à la « renaissance carolingienne ». En Italie du Sud, le duché de Bénévent parvint à conserver son indépendance jusqu'à la conquête normande du xie siècle : ce royaume lombard résiduel, du fait de sa situation géographique particulière, devait demeurer un foyer de culture plus italo-byzantine que lombarde.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Lucien MUSSET : maître de conférences à l'université de Caen

- Patrick PÉRIN : directeur du musée des Antiquités nationales, Saint-Germain-en-Laye

Classification

Médias

Autres références

-

CRÉATION DU PATRIMOINE DE SAINT-PIERRE

- Écrit par Vincent GOURDON

- 203 mots

-

HADRIEN Ier, (mort en 795), pape (772-795)

- Écrit par Encyclopædia Universalis

- 443 mots

Pape de l'Église catholique romaine de 772 à 795 aussi connu sous le nom d'Adrien 1er, né à Rome (Italie), et mort le 25 décembre 795. Hadrien noue d'étroites relations avec le futur empereur Charlemagne, alors roi des Francs, symbolisant l'idéal médiéval de l'entente entre l'Église...

-

INVASIONS GRANDES

- Écrit par Lucien MUSSET

- 16 107 mots

- 8 médias

Peut-être originaires de Scandinavie, lesLombards sont mentionnés pour la première fois au début de notre ère sur le cours inférieur de l'Elbe. Puis, au iie siècle, ils se déplacent vers le sud : on les rencontre en 167 sur le Danube moyen ; après quoi il n'en est plus question pendant près... -

ITALIE - Histoire

- Écrit par Michel BALARD , Paul GUICHONNET , Jean-Marie MARTIN , Jean-Louis MIÈGE et Paul PETIT

- 27 503 mots

- 40 médias

...durera jusqu'en 1860) en laisse des morceaux épars sous l'autorité de Byzance – principalement les futurs États pontificaux. Cette année-là, le peuple lombard, païen en grande partie, et qui ne connaît de Rome que ses institutions militaires, conquiert la plaine du Pô, puis l'Apennin jusqu'au Sud ; le... - Afficher les 11 références

Voir aussi

- BÉNÉVENT

- MÉROVINGIEN ART

- BYZANTIN ART

- PANNONIE

- AVAR

- ALBOIN (mort en 572) roi des Lombards (561-572)

- AGILULF (mort en 616) roi des Lombards (590-616)

- AISTULF (mort en 756) roi des Lombards (749-756)

- DIDIER (mort en 774) roi des Lombards (756-774)

- GÉPIDES

- ROTHARI (mort en 652) roi des Lombards (626-652)

- CIVIDALE DEL FRIULI, Italie

- FUNÉRAIRE ART

- CIMETIÈRE

- MÉPLAT RELIEF

- MOBILIER FUNÉRAIRE

- ITALIE, histoire, de 476 à 1494

- LOMBARD ART

- BARBARES ARTS DITS

- ANTIQUITÉ TARDIVE

- ANIMALIER ART

- ANTIQUITÉ TARDIVE & HAUT MOYEN ÂGE, architecture

- ANTIQUITÉ TARDIVE & HAUT MOYEN ÂGE, sculpture

- FIBULE