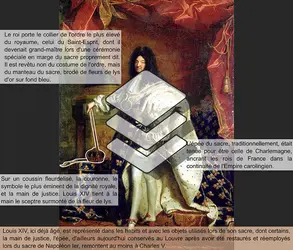

LOUIS XIV (1638-1715) roi de France (1643-1715)

Article modifié le

Trente années difficiles (1684-1715)

De part et d'autre de 1700

On établit parfois une opposition entre une période de succès (1661-1684) et un long déclin, de 1685 à la mort du roi, le temps des deux grandes guerres de coalition : celles de la ligue d'Augsbourg (la guerre de Neuf Ans des historiens anglais, 1688-1697) et de la Succession d'Espagne. Deux guerres très longues, en effet, coïncidant avec des pointes de détresse économique (famines de 1693 et 1709) et comportant des revers militaires encore jamais vus. La politique extérieure a suscité des complications immenses et vraiment superflues pour un pays dont la vie générale était difficile, mais les deux guerres ont trop accaparé l'attention et fait oublier qu'on ne peut interpréter par un constant déclin la vie de la nation pendant ces trente ans que divise en parts égales la date charnière de 1700, passage du xviie au xviiie siècle.

La vie privée de Louis XIV avait été longtemps scandaleuse. S'il n'accordait à ses maîtresses aucun rôle politique, il les laissait paraître à la cour plus reines que la reine, surtout Mme de Montespan, et, après avoir dissimulé quelques années ses bâtards, il les fit légitimer par le parlement de Paris, dota les fils de titres princiers et maria les filles avec des princes de sang. À la mort de la reine (1683), il contracta un mariage secret avec la marquise de Maintenon, qu'il laissa prendre sur les affaires générales une influence discrète, mais efficace, de conseillère. La cour parut plus grave, malgré les contradictions entre la dévotion et le dérèglement des mœurs. Contemporains et historiens on fait porter à Mme de Maintenon la responsabilité de toutes les mesures fâcheuses : c'est exagérer de beaucoup son rôle. Si les plaisirs de Versailles ne furent plus ceux du début du règne, on ne peut parler d'un déclin de la civilisation française. Le roi continue à embellir et transformer Versailles, Trianon, Marly ; on joue les opéras de Lulli, les œuvres de musique religieuse et profane se multiplient. L'art décoratif évolue avec Bérain, la sculpture se renouvelle avec Coysevox, la peinture avec Largillière et les débats de l'Académie sur le coloris et le dessin ; l'urbanisme accomplit des réussites à Paris et en province ; on ne saurait oublier l'essor des arts provinciaux et populaires, le grand nombre de retables qui ornent les églises, mêmes les paroissiales de campagne, l'imagerie et la faïencerie. La littérature produit des chefs-d'œuvre, des Caractères de La Bruyère à l'Athalie de Racine. Mais un nouvel esprit, plus critique, apparaît. Un plus grand nombre de gens savent lire et écrire, prennent goût aux ouvrages de religion, de jurisprudence et d'histoire. C'est le temps du Dictionnaire de Bayle, du Détail de la France de Boisguillebert, du Projet d'une dîme royale de Vauban. L'intérêt augmente pour les sciences, les voyages, les peuples étrangers. À un rythme lent, mais soutenu, les promotions sociales s'accomplissent dans les familles du peuple et de bourgeoisie. L'élite s'est élargie et nuancée. Enfin, les signes ne manquent pas, à Paris et dans plusieurs provinces, d'un progrès économique, mais fragile et qui retombe, très vite, sous l'influence des guerres et des charges fiscales.

Louis XIV n'est pas vraiment populaire, à la manière des enthousiasmes modernes, mais il demeure le roi et, en dehors des polémistes, l'opinion l'identifie toujours à la France.

La guerre de la ligue d'Augsbourg

La guerre de la ligue d'Augsbourg est sortie de l'impatience de Louis XIV à transformer en paix définitive les trèves de Ratisbonne et de sa crainte de voir l'empereur et l'Empire se retourner contre la France dès que serait terminée la guerre contre les Turcs (reprise de Bude en 1686, de Belgrade en 1688). Crainte justifiée ou non ? Le problème n'est pas éclairci. Mais Louis XIV, en même temps, semblait saisir toutes les occasions de se montrer insatiable (exigences pour l'élection de l'archevêque de Cologne et réclamations pour l'héritage de Madame, fille de l'Électeur Palatin). Or, il était de plus en plus détesté et critiqué en Allemagne, tandis que ses rapports avec l'Angleterre se détérioraient. Parce qu'il y avait implantation des Français au Canada, progrès de la colonisation en Amérique, du commerce des Îles, établissement des comptoirs dans l'Inde, les milieux d'affaires et le Parlement anglais prenaient conscience de la rivalité économique avec la France et surveillaient le roi Jacques II, catholique et client de Louis XIV. Le 25 septembre 1688, Louis XIV lança un manifeste exigeant dans un délai de deux mois la transformation des trèves en traité définitif et il prit des gages en ordonnant l'entrée de ses troupes au Palatinat et la dévastation du pays. Cette mesure horrible, conseillée par Louvois et Chamlay, eut pour résultat le rassemblement de l'Europe contre la France. L'âme en fut le stathouder de Hollande, Guillaume d'Orange, qui suscita contre son beau-père, Jacques II, la révolution anglaise de 1688, se fit reconnaître pour roi, associé à sa femme Marie II. Une coalition à la fois formidable et hétéroclite réunit contre la France l'Angleterre, les Provinces-Unies, l'empereur, l'Empire, l'Espagne et la Savoie. Louis XIV crut qu'il la dissocierait par des victoires sur l'Angleterre. Mais sa flotte de guerre, victorieuse d'abord ( Tourville au cap Beveziers, 1690) fut dispersée au désastre de la Hougue. Il y eut alternances d'avantages et de revers dans la guerre de course, les luttes au Canada et autour de Pondichéry.

Les opérations de terre se déroulèrent en Flandre (victoires de Fleurus, Steinkerque et Namur) et en Savoie (Staffarde et La Marsaille). Mais, dès 1693, la disette et le coût de la guerre inclinaient à faire la paix. Rallié à l'opinion de son ancien secrétaire aux Affaires étrangères, le marquis de Pomponne, Louis XIV comprit qu'il fallait sacrifier une partie des réunions pour garder l'essentiel. Au Congrès de Ryswick (1697) les délégués français firent preuve de sagesse. Le roi rendit les réunions, mais conserva Strasbourg et obtint la vallée de la Sarre. Il restitua la Lorraine au duc, qui épousa la fille de Monsieur. Il reconnut Guillaume III pour roi d'Angleterre. Des garnisons hollandaises occupèrent des forteresses aux Pays-Bas.

Finances et économie

La guerre obligeait le gouvernement à trouver des ressources, alors que, par son seul déroulement, elle pesait sur la vie économique et contribuait à la détérioration de celle-ci. Pendant la guerre de la ligue d'Augsbourg le besoin d'espèces, qui explique le retentissant sacrifice de son mobilier d'argent par le roi et l'appel peu écouté à tous les détenteurs de métal précieux, obligea le deuxième successeur de Colbert, le comte de Pontchartrain, à s'engager dans le jeu compliqué des manipulations monétaires (dévaluation et réévaluation du louis et de l'écu) et à réclamer toujours davantage à la taille, au bail des fermes, à solliciter enfin des contributions plus importantes du clergé et des états provinciaux. Il prit des mesures nouvelles : un impôt par tête, la capitation de 1695, fut institué. La répartition des contribuables en classes se révéla assez arbitraire et décevante ; néanmoins l'impôt rapporta quelque 22 millions par an. Le contrôleur général multiplia les créations d'offices et de rentes, avec un certain succès au début. Les effets de la famine de 1693 paraissent avoir été très importants sur les rentrées de fonds : les arriérés de taille augmentèrent, l'industrie périclita, les rentes et les offices attirèrent moins, faute d'argent disponible. Il fallait donc emprunter à des négociants et à des munitionnaires, et des fortunes de spéculateurs s'édifiaient sur la gêne ou la misère du plus grand nombre.

Cependant, la guerre finie, le relèvement du pays fut rapide. Les enquêtes demandées aux intendants en 1697 pour fournir au duc de Bourgogne, fils aîné du dauphin, une image exacte de son futur royaume et permettre au Conseil du roi de préparer de possibles réformes nous révèlent une extrême diversité dans la condition des provinces. Le poids du passé est lourd : le mode de culture demeure routinier et peu productif. On se plaint de la baisse des biens fonds et du déclin des rentes foncières en nature ou en argent. Mais ailleurs le commerce s'anime, surtout dans les ports atlantiques. Et pour fournir des cargaisons aux vaisseaux à destination de l'Amérique espagnole, sans passer par Cadix, le textile (drap et toile) reprend un bel essor. D'où la fortune et l'autorité des grands marchands : les Legendre, les Mesnager, et des armateurs pour lesquels s'ajoute bientôt le profit de la traite des nègres. Bien que le Trésor soit de plus en plus obéré, un redressement de l'économie se dessine et, lentement, gagne de proche en proche. Les idées de mercantilisme et de colbertisme ne sont plus de saison, on croit que la liberté est nécessaire et les nouvelles compagnies des mers du Sud s'inspirent d'un esprit nouveau. Les hommes d'affaires vont être appelés à siéger au Conseil du commerce. L'économique va-t-il l'emporter sur le politique ?

Tout fut remis en cause en 1700 par la mort du roi d'Espagne. Pour préserver l'intégrité de la monarchie, Charles désigna pour héritier unique le duc d'Anjou, second fils du dauphin, ou, s'il refusait, l'archiduc Charles, second fils de l'empereur. Après Ryswick, par deux traités de partage successifs avec l'Angleterre et la Hollande, Louis XIV avait prévu un partage de la succession d'Espagne, qui attribuait seulement à la France quelques territoires. Mais l'empereur n'avait jamais consenti à reconnaître ces traités.

La plus terrible guerre

Louis XIV prit l'avis de son conseil et de Mme de Maintenon avant de décider s'il accepterait ou non le testament. Il sentait le risque d'une guerre avec l'empereur qui venait de conclure une paix avec les Turcs. Il pensait que les puissances maritimes et l'Angleterre apprécieraient qu'il renonçât pour la France à tout bénéfice territorial. Mais il n'appliquait pas des traités qu'il avait signés et, surtout, il était moins question de provinces continentales que de commerce de mer. L'assurance que la France aurait une situation privilégiée dans l'empire espagnol et qu'elle serait capable de devenir le premier État du monde remplaça toutes les autres raisons de revenir sur la reconnaissance résignée que l'Europe (sauf l'empereur) avait paru accorder à Philippe V.

Guillaume III, avant de mourir lui-même, conclut avec Anthonie Heinsius, grand pensionnaire de Hollande, et l'empereur Léopold Ier la grande alliance de La Haye, à laquelle adhérèrent la Savoie et le Portugal. La coalition était dirigée par des chefs de très haute valeur : le prince Eugène de Savoie, prestigieux vainqueur des Turcs et véritable homme d'État, Heinsius et Marlborough, général et diplomate habile. Mais elle avait aussi ses points faibles. La France disposait de l'alliance de l'Espagne, de celle des Électeurs de Cologne et de Bavière, au ban de l'Empire, mais elles devenaient des charges autant que des secours, surtout à cause de l'extraordinaire chaos du gouvernement de l'Espagne. L'armée française (200 000 hommes) possédait encore de bons chefs : Villars, Vendôme, Berwick, à côté de très médiocres, tels Villeroy, La Feuillade, Marcin, mais elle se montra bien inférieure à ce qu'elle avait été, par la moindre qualité de l'état-major et la baisse de combativité de la troupe. On essaya, par l'Italie et la vallée du Danube, d'attaquer Vienne et de mettre mat l'empereur. La liaison ne put se faire, malgré la victoire des Français à Höchstädt (1703), et ce fut, un an après, aux mêmes lieux (Hôchstädt-Blenheim), l'écrasement d'une armée franco-bavaroise par les efforts conjugués de Marlborough et du prince Eugène. Les revers, dès lors, se suivirent d'année en année : Belgique perdue après Ramillies, citadelles du Nord tombant l'une après l'autre (Lille, 1708), le Milanais, Naples au pouvoir de l'archiduc Charles, reconnu pour roi d'Espagne par les alliés et installé lui-même à Barcelone. L'alliance de Charles XII tourna au désastre, après la brillante équipée terminée à Poltawa. Impossible d'assister utilement la révolte hongroise de François Rákóczi. Au printemps de 1709, Louis XIV se résignait à demander la paix : il renonçait à Lille et à Strasbourg. Mais les exigences des alliés, « tellement contraires à la justice et à l'honneur du nom français », le décidèrent à poursuivre la lutte ; la bataille de Malplaquet eut des résultats indécis. Et, après de nouvelles offres de paix en 1710, il fallut lutter encore, pour ne pas consentir à la honte de tourner ses armes contre Philippe V d'Espagne. Bientôt, la fortune changea : en Espagne, Vendôme remporta la victoire de Villaviciosa (1710) ; Villars, par une brillante manœuvre, barra au prince Eugène, qui la croyait ouverte, la route de Paris (Denain, 1712). Sans doute la guerre continentale avait-elle mis le royaume en danger, mais ce danger avait été écarté, grâce à la volonté du vieux roi et du ministre Torcy et, à travers des misères atroces, à la résistance morale obstinée de la nation.

Toutefois l'enjeu de la lutte, autant que le maintien des Bourbons à Madrid, était la puissance sur mer. En Amérique, les terres de colonisation française, Canada et Louisiane, enveloppaient le domaine des colonies anglaises. Dans les Antilles, les îles françaises produisaient des denrées de plus en plus recherchées par la clientèle européenne. Les Français possédaient des territoires dans l'Inde et, même pendant la guerre, les vaisseaux de commerce français avaient apporté des mers du Sud des piastres, à temps pour renflouer le Trésor. L'alliance de la France et de l'Espagne coloniales était une idée inacceptable pour les milieux d'affaires anglais.

Mais, en 1711, la mort de Joseph Ier et l'élection de l'archiduc à l'Empire firent craindre aux Anglais une trop grande puissance des Habsbourg. La paix leur parut préférable, avec des traités de commerce. À Utrecht, en 1713, la monarchie espagnole fut partagée : Philippe V, gardant l'Espagne et les colonies, accordait aux Anglais les privilèges concédés à la France et le droit d'occuper Gibraltar. Louis XIV renonçait à Terre-Neuve et à l'Acadie et aux fortifications de Dunkerque. Un beau duel de guerre se déroula en Souabe entre Villars et le prince Eugène, à l'avantage du premier. À la fin de 1713, les adversaires se retrouvèrent en négociateurs à Rastatt, où ils conclurent la paix en 1714. La France gardait Strasbourg et obtenait Landau. En faisant l'une à l'autre le sacrifice peu honorable de leurs alliés respectifs (les Catalans pour l'empereur, Rákóczi pour Louis XIV), les deux puissances se promirent amitié et alliance. La fin de leur irréductible inimitié pouvait garantir une paix durable en Europe, où la Russie avait peu d'influence encore, et neutraliser les deux régions où elles s'étaient fait si longtemps la guerre : l'Allemagne et l'Italie.

Fin du règne

Les finances du roi s'étaient épuisées à soutenir cette lutte de dix années, malgré une nouvelle capitation (1701) et quelques innovations ingénieuses, comme les billets de monnaie. Néanmoins, très vite, dès 1714 et 1715, reparurent les signes d'une nouvelle prospérité : les ateliers se ranimèrent, on reparla de liberté pour les affaires. Mais l'un des résultats les plus concrets du règne avait été l'insensible développement d'un absolutisme administratif. L'État avait capté un pouvoir d'intervention, de décision et d'initiative qui soumettait de plus en plus tous les régnicoles à une autorité exercée au nom du roi, mais qui partait en réalité du Conseil et des bureaux et que les intendants appliquaient dans les provinces. Les institutions provinciales et municipales étaient désormais tenues en bride. Pourtant, dans la pratique, et surtout à la campagne, les anciens usages persistaient et maintenaient la diversité.

Le vieux roi conservait sa lucide attention aux affaires, plus préoccupé sans doute de prestige au-dehors que de changements à l'intérieur. Ayant livré les fortifications de Dunkerque, il pensait à en reconstruire à Mardyck. La mort du dauphin en 1711, celle du duc de Bourgogne et du fils de celui-ci en 1712 ne lui laissaient pour héritier direct qu'un arrière-petit-fils, né en 1710. Quand il mourut lui-même, le 1er septembre 1715, il mesurait les difficultés d'une régence qu'il avait cru un temps écartée de l'avenir.

Son règne avait été démesurément long. Traversé de gloire et de catastrophes, il n'est pas de ceux que l'on puisse apprécier et moins encore juger par une formule. Les excès en sont évidents, et surtout les provocations de guerre qui lui valurent tant de haines et coûtèrent si cher au pays. Mais à l'intérieur de frontières améliorées (Lille, Strasbourg, l'Alsace, la Franche-Comté), le territoire de la France avait été préservé de l'invasion étrangère et, malgré les difficultés et les disparates, la nation française, par la culture de l'élite, le rayonnement de ses œuvres, le prestige de son travail, avait pris, parmi les autres d'Europe, qui la tenaient pour grande et respectable, une place de premier ordre.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Victor-Lucien TAPIÉ : membre de l'Institut, professeur à la faculté des lettres et sciences humaines de Paris

Classification

Médias

Autres références

-

FRANCE : LA POLITIQUE D'EXPANSION SOUS LOUIS XIV - (repères chronologiques)

- Écrit par Vincent GOURDON

- 268 mots

1643 Louis XIV, âgé de quatre ans, succède à son père, Louis XIII

1648 Traités de Westphalie. La France, garante de la paix, obtient la Haute-Alsace et les Trois-Évêchés (Toul, Metz et Verdun).

1659 Paix des Pyrénées avec l'Espagne, qui cède l'Artois et le Roussillon.

1661...

-

ABSOLUTISME

- Écrit par Jacques ELLUL

- 4 287 mots

La conception de Louis XIV est tout à fait inspirée de celle de Richelieu ; toutefois, dans l'application pratique, elle s'en distingue par une assez grande différence : Richelieu met au point un absolutisme du ministériat, Louis XIV un absolutisme personnel du roi. Richelieu pense que le roi, incarnation... -

ACADÉMIES

- Écrit par Nathalie HEINICH

- 5 954 mots

...1635, marque dans le domaine littéraire le départ d'une série d'académies royales créées sur ce même modèle dans les dix premières années du siècle de Louis XIV : l'Académie royale de peinture et de sculpture, fondée sous Mazarin en 1648 mais officiellement protégée et pensionnée à partir de 1661 ; l'Académie... -

ARTILLERIE (HISTOIRE DE L')

- Écrit par M. SCHMAUTZ

- 6 785 mots

- 6 médias

En 1679, Louis XIV, colonel honoraire du régiment royal de l'artillerie, fait à nouveau ramener les calibres à 6 : -

ANNEXION DE STRASBOURG PAR LOUIS XIV

- Écrit par Vincent GOURDON

- 215 mots

- 1 média

L'annexion de Strasbourg, le 30 septembre 1681, suivie de l'entrée solennelle de Louis XIV et de Marie-Thérèse dans la ville soumise, le 23 octobre, marque l'apogée de la puissance du Roi-Soleil en Europe. Elle s'inscrit dans la politique des réunions (1679-1684), inaugurée à la suite de...

- Afficher les 103 références

Voir aussi

- CONSEIL DES PARTIES

- AIX-LA-CHAPELLE TRAITÉ D' (1668)

- DÉVOLUTION GUERRE DE (1667-1668)

- CONSEILS ROYAUX

- ARMÉE, histoire

- CAPITATION

- DIPLOMATIE

- RÉUNIONS LES

- LIGUE D'AUGSBOURG GUERRE DE LA (1689-1697)

- SUCCESSION D'ESPAGNE GUERRE DE LA (1702-1714)

- RYSWICK TRAITÉ DE (1697)

- FRANCE, histoire, du XVIe s. à 1715

- ACADÉMIE ROYALE DE PEINTURE & DE SCULPTURE