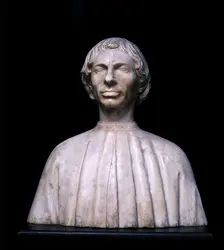

MACHIAVEL (1469-1527)

Article modifié le

La pensée de Machiavel

Il existe donc un machiavélisme, assez cohérent si on fait abstraction des gauchissements qu'il a dus aux « circonstances », assez constant en tout cas pour avoir inspiré continûment les textes commandés et pour avoir été explicitement thématisé dans les traités cardinaux de l'exil.

Les pôles de la pensée de Machiavel portent des noms : fortuna et virtù. La nature du politique en découle et, sans doute, ne peut être comprise qu'à partir de ces mots. Ils avaient été utilisés avant lui, sporadiquement ; mais c'est lui qui en a fait des concepts opératoires, porteurs d'un pouvoir organisationnel tel qu'ils ont inauguré, à partir de lui et pour la première fois, une élaboration de l'univers politique qui porte désormais son estampille. La rencontre de ces deux notions permet d'en comprendre une troisième, celle de pouvoir.

« Fortuna »

La nature des choses est neutre en ce qui touche l'organisation politique des groupes humains. Il n'existe évidemment que « la nature » – en ce sens précis que n'existe aucun « arrière-monde » –, mais cette nature ne décide ni ne prédétermine rien. La notion de fortune remplit donc dans le système une fonction complexe, destinée à dégager le champ de l'action. On peut essayer de la caractériser, même s'il est difficile de lui donner une définition entièrement conceptuelle. D'abord, la fortune ne se présente jamais « en personne » à l'homme d'action, mais sous la forme de son corrélat pratique, qui est « l'occasion de la fortune ». Pour l'homme d'action, le réel est morcelé, fait de changements locaux, sans aucune aperception du Tout. La fortune est ce qui fragilise la pratique et la prive de toute emprise « réelle », donc de toute garantie ; elle ne se conjugue jamais au futur, et dès qu'on veut en parler au présent, elle s'évanouit en s'atomisant sous les espèces de la pluralité des « occasions » disjointes.

Ensuite, l'homme de savoir lui-même, quand il entreprend de se mêler de l'action, ne peut que « conseiller » les Grands. Son savoir de la pratique n'a pas pour objet l'avenir : il ne contient jamais qu'une mémoire du passé. L'intellectuel est « historien », et l'histoire est une discipline de la mémoire, non de l'intelligence inductive. L'historia, en effet, s'édifie à partir des ressemblances des faits et pratique des comparaisons. Le modèle en vient de loin, des historiae latines, grands récits édifiants et instructifs qui traitent de cas et d'hommes illustres, De viris illustribus, récits toujours ouverts à des récits ultérieurs. Le savoir ne sera jamais fait que de l'accumulation de cas racontés. Dès lors, pour le penseur, la fortune permet de formuler cette idée capitale, selon laquelle les événements pourront après-coup être intégrés dans un tout. Quoi qu'il arrive, et sans qu'on puisse rien prévoir, on doit penser que ce qui s'est produit peut être intégré dans la somme du pensable. Claude Lefort dans Le Travail de l'œuvre, Machiavel exprime ainsi l'abîme qui sépare l'intellectuel machiavélien de l'homme d'action : « d'un premier point de vue, le théoricien paraît embrasser l'histoire dans toute son étendue [...]. Mais, d'un autre point de vue, nous voyons le théoricien condamné à raisonner sur le passé [...]. Le prince a le mérite [...] de déchiffrer dans le présent les signes de ce que sera la figure des conflits à venir et de faire ainsi, dans la pratique de l'anticipation, l'épreuve du calcul infini [...]. Semblable au médecin dont la vertu est de formuler son diagnostic quand la maladie n'est encore qu'à son début, il l'emporte, nous dit Machiavel, sur celui qui, du fait qu'elle s'est développée, dispose de tous les éléments de certitude mais s'avère incapable d'en modifier le cours ». Du point de vue de l'histoire qui se fait, c'est le prince qui fait figure de héros, et sûrement pas le scribe de l'histoire. Que l'homme « virtuoso » sache aujourd'hui que la fortune ne lui garantit rien, sans que pour autant il y ait scandale pour la pensée. Qu'il retienne ce que lui enseigne le Discours sur la première décade (II, 24) : « La fortune aveugle l'esprit des hommes quand elle ne veut pas qu'il s'oppose à ses desseins. Telle est la marche de la fortune : quand elle veut conduire un grand projet à bien, elle choisit un homme d'un esprit et d'une virtù tels qu'ils lui permettent de reconnaître l'occasion ainsi offerte. De même, lorsqu'elle prépare le bouleversement d'un empire, elle place à sa tête des hommes capables d'en hâter la chute. »

Ainsi donc, la fortune est ce qui donne congé à l'intelligence globale des événements de ce monde, et donc à l'espérance pratique de prévoir inductivement les conséquences des l'action. Seule demeure l'invite à l'observation de ses faits fragmentaires indéfiniment répétés et porteurs de leçons partielles accumulées par l'exercice de la mémoire comparative. Littérairement, Machiavel a parlé de la Fortune comme d'une déesse changeante, capricieuse, fantasque ; façon de déplacer le champ de la réflexion, de le réorganiser. Pour lui, il le dit pour la première fois et cela restera attaché à son nom comme étant son message propre, la politique est l'art de calculer des moments en sachant qu'ils sont instables, précaires, rapidement changeants, parce qu'ils ne renvoient à rien d'autre qu'au caprice de la Fortune. Évidemment, Machiavel ne croit pas à la déesse Fortune : il nous signifie simplement que l'entrée en politique s'inaugure par l'acceptation d'une déroute de l'intelligence et par une promotion corrélative de la pure volonté d'agir.

« Virtù »

Cette volonté de pouvoir, détachée de toute condition qui la fonderait en en faisant un attribut « psychologique » ou « historique » qui serait alors lié « par nature » à quelques « élus », c'est la virtù. La tradition philologique de la transmission des textes machiavéliens a rendu un fort mauvais service à la compréhension de cette notion. Cette tradition concerne l'ouvrage réputé majeur, d'un livre dont le titre original était un pluriel, De Principatibus, dont on a fait un singulier : Le Prince. D'un propos initial ayant un véritable contenu théorique au sujet des divers types d'États possibles, on a fait un portrait du prince idéal, comme s'il y en avait un qui soit prédestiné à l'être. C'est-à-dire que, sans doute pour dramatiser, la tradition moderne désigne l'appel circonstancié que Machiavel adresse à Laurent de Médicis (avec le propos clairement exprimé de se placer) au détriment d'un contenu évidemment moins ponctuel, dont le projet est tout au contraire une « revue » dans la lignée des taxinomies aristotéliciennes, et concernant les formes diverses que peut prendre la souveraineté.

La virtù est donc une volonté pure de pouvoir, surgie ex nihilo dans le destin des individualités multiples qui tissent l'histoire. On conçoit dès lors que la proposition : « la virtù existe » est de l'ordre de l'axiome. On ne peut que l'affirmer, et par la suite l'illustrer, c'est-à-dire en exhiber les diverses formulations.

Première illustration : bien loin d'être conditionnée par une psychologie qui serait un trait particulier de tel ou tel, la virtù rencontre au contraire la psychologie de l'individu comme un obstacle et comme sa principale limitation. Alors que la virtù, si elle pouvait exister sous la forme d'une force nue dégagée de toute condition d'ancrage subjectif, serait toujours adaptée aux « occasions de la Fortune », elle se donne nécessairement à travers une « nature humaine individuelle » rigide et résistante. « Deux choses s'opposent à ce que nous puissions changer : d'abord, nous ne pouvons pas résister au penchant de notre nature ; ensuite, un homme à qui une façon d'agir a toujours parfaitement réussi n'admettra jamais qu'il doit agir autrement. C'est de là que viennent pour nous les inégalités de la fortune : les temps changent et nous ne voulons pas changer » (Discours sur la première décade de Tite-Live, III, 9).

Deuxième formulation, exprimée par un trait d'un fantasme propre à Machiavel. S'il est vrai qu'il dédie le De Principatibus à un fils de famille (Laurent de Médicis) à qui il a été donné de régner, les deux véritables héros de sa réflexion sont loin d'avoir une aussi bonne extraction. Ce sont deux bâtards, que précisément rien ne destine au pouvoir parce qu'ils ont une ascendance honteuse. César Borgia, duc de Valentinois, est la première de ces figures peu avouables, car il est le fils du pape Alexandre VI. L'autre héros s'appelle Castruccio Castracani, condottiere qui s'est emparé du pouvoir à Lucques, par force et par ruse, et non par droit de succession. C'est l'obscurité même de sa bâtardise qui alimente l'admiration, fascine le secrétaire et justifie que sa Vie de Castruccio Castracani (1520) soit d'autant plus révélatrice des intérêts machiavéliens. C'est dans la promotion politique du bâtard que l'histoire des hommes révèle son ressort, comme nous en avertit le texte dès son début : « C'est chose merveilleuse à considérer [...] que la totalité ou la plupart de ceux qui ont accompli de grandes choses dans le monde et ont excellé parmi les hommes de leur temps ont eu une naissance ou des débuts humbles et obscurs, ou du moins fortement contrariés par la Fortune ; ou bien ils ont été exposés aux bêtes, ou bien ils ont eu un père si vil que, par vergogne, ils se sont déclarés fils de Jupiter ou de quelque autre dieu [...]. Je crois bien qu'en agissant de la sorte, la Fortune entend démontrer au monde que c'est elle, et non leur sagesse, qui fait les grands hommes, choisissant pour manifester son pouvoir le moment de leur vie où cette sagesse ne peut intervenir en rien, et où c'est à elle, Fortune, qu'il faut tout rapporter. »

Pouvoir

Le pouvoir marque la rencontre, pour un temps nécessairement limité, d'une façon toujours précaire et inévitablement polémique, entre la virtù d'un prince et une occasion de la Fortune. Un pouvoir d'État donne réalité – une certaine réalité – à un groupe humain. Machiavel appelle cela l'instauration d'une nation qui, de virtuelle qu'elle était, se réalise dans l'histoire. Au niveau de ce qui se voit, le bruit et la fureur manifestent l'existence politique, comme les tribulations et les intrigues, les fracas de batailles et les chuchotements d'alcôves : cela fait beaucoup de mouvement. Envisagé dans sa globalité, cependant, le tout est immobile. Pour être bien certain que l'idée de progrès historique des politiques humaines n'a aucun lieu où se loger, Machiavel utilise à son tour – après Platon, les stoïciens et bien d'autres – l'image du cercle : l'histoire est circulaire, chaque régime se mue en sa caricature, devient son contraire et le cycle continue. L'une des premières caractéristiques de l'homme machiavélien concerne sa déréliction.

L'irruption sans cause de la virtù dans le cours des événements historico-politiques interdit au théoricien qui pense selon Machiavel toute recherche du côté d'une anthropologie qui s'apparenterait à quelque « psychologie des profondeurs » de l'homme d'État. Le politique machiavélien est un homme de calcul extraverti qui ne s'interroge pas sur ses motivations et qui n'a jamais à répondre des conditions du désir. Par ailleurs, l'absence d'étiologie objective de la nature des États limite drastiquement toute tentative pour fonder le politique. Seuls demeurent des appétits concurrents de régner, des désirs entrechoqués, des volontés tendues qui semblent ne sortir que d'elles-mêmes et ne tirer que de leur lutte les principes de leurs décisions. Parce que la politique est une catégorie autonome lorsqu'on entreprend de la penser, on ne peut dès lors que la raconter, en décrire les arcanes compliquées, l'agir ou en pâtir. C'est peu pour fonder une « science politique » ; cela peut même suffire à décourager une telle science en lui ôtant tout véritable objet épistémologique. C'est dire que l'autonomie du politique est beaucoup plus inconditionnée dans les textes de Machiavel que celle à laquelle la tradition populaire attache ordinairement le machiavélisme, à savoir l'indépendance du pouvoir à l'égard des règles réputées communes de la moralité publique ou personnelle, et même religieuse. Il est vrai que c'est cette indépendance qui est la plus immédiatement visible, la plus menaçante, la plus scandaleusement vécue, parce que la plus terrifiante. Mais on perd sans doute de vue l'essentiel de l'inspiration machiavélienne lorsqu'on porte cette « distance-immoralité » au crédit de la « scientificité ».

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean-François DUVERNOY : agrégé de philosophie, essayiste

Classification

Média

Autres références

-

LE PRINCE, Nicolas Machiavel - Fiche de lecture

- Écrit par Jean-Louis FOURNEL et Jean-Claude ZANCARINI

- 735 mots

- 1 média

Comprendre les enjeux de l'écriture du Prince implique d'avoir à l'esprit les incessantes guerres d'Italie et leur effet sur Florence, la cité de Machiavel (1469-1527). Tout a été bouleversé par l'arrivée des troupes françaises en Italie en 1494. À Florence, l'...

-

ALTHUSSER LOUIS (1918-1990)

- Écrit par Saül KARSZ et François MATHERON

- 4 571 mots

Le texte le plus bouleversant de l'œuvre posthume d'Althusser est sans aucun doute Machiavel et nous, fruit d'un long détour parMachiavel commencé en 1962 et jamais terminé. Althusser présente le problème de Machiavel comme celui du commencement à partir de rien, c'est-à-dire d'une révolution. En... -

ART (notions de base)

- Écrit par Philippe GRANAROLO

- 3 284 mots

- 1 média

...l’individu-artiste contribuant par la beauté qu’il produit à magnifier l’individu de pouvoir qui le soutient. Ce n’est nullement un hasard si, à la même époque, le Florentin Machiavel (1469-1527) est le premier à concevoir la politique comme relevant d’un acte créateur, d’une volonté individuelle, du vouloir... -

BODIN JEAN (1529-1596)

- Écrit par Pierre MESNARD

- 4 651 mots

- 1 média

Les œuvres de Jean Bodin sont maintenant traduites en plusieurs langues ; souvent rééditées, elles font l'objet de nombreuses études aussi bien en Italie et aux États-Unis qu'en France ; Bodin apparaît aux yeux des critiques comme l'un des plus grands philosophes politiques de tous les temps. Cela...

-

BORGIA CÉSAR (1476-1507)

- Écrit par Encyclopædia Universalis et Michael Edward MALLETT

- 949 mots

- Afficher les 16 références

Voir aussi