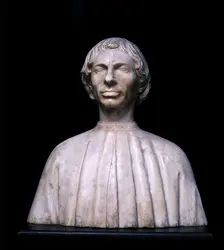

MACHIAVEL (1469-1527)

Article modifié le

Permanence

Permanence aussi, d'un certain mode. L'acuité phénoménologique des « récits explicatifs » machiavéliens assure à ces descriptions un à-propos qui n'est pas seulement superficiel, mais évidemment stratégique lorsqu'il est question d'organiser intelligemment les champs divers de l'exercice pragmatique, qu'ils soient politiques ou non. Dans cette optique, il est possible que les machiavéliens modernes les plus notoires ne soient plus intéressés directement par le seul univers politique, comme c'est le cas, par exemple, avec les écoles sociologiques qui analysent le fonctionnement des systèmes institutionnels en général (Michel Crozier, par exemple : Le Phénomène bureaucratique, 1963 ; L'Acteur et le système, 1977). Les travaux de Claude Lefort, comme ceux de Marcel Gauchet, ont un objet machiavélien plus clairement centré sur la politique. Machiavel lui-même ne s'était réellement intéressé qu'à la pratique politique ; ce faisant, il en avait pointé des caractères manifestement constitutifs.

La première caractéristique de l'univers politique peut s'énoncer ainsi : produire du pouvoir, c'est produire de la différence et de l'hétérogénéité sociale. La concurrence est ici, au sens propre, essentielle, c'est-à-dire nécessaire, alors que dans d'autres domaines elle peut être tenue pour accidentelle : je peux vouloir que tout le monde soit en bonne santé, et pas seulement moi (et que cela constitue une différence avec tous les autres). Si l'on pose, comme le fait Machiavel, que tous veulent le pouvoir (ou du moins qu'il est prudent de partir de cette hypothèse, quitte à la rectifier au cas par cas), la victoire provisoire d'un des prétendants au pouvoir fait cesser pour un temps la guerre de tous contre tous. Cette guerre n'est pas close par cette victoire : la différence entre celui qui règne et ceux qui ne règnent pas réside seulement en ceci que, pour un temps, l'un a réussi alors que les autres ont échoué. Le prince, selon Machiavel, est plus proche de l'homme selon Clausewitz que de celui de Hobbes. Cent trente ans après la mort de Machiavel, l'auteur du Léviathan rechercha, lui, un principe de légitimité qui avait été étranger à l'horizon du Florentin.

La dialectique du pouvoir comme différence hante l'univers politique comme l'aporie congénitale qui le frappe d'une espèce de damnation. Le pouvoir politique, en effet, a ceci de très particulier qu'il ne peut ni complètement s'avouer ni complètement être tu. Il ne peut, en effet, ni dire ni laisser penser qu'il est le pouvoir par le jeu de la simple division des rôles sociaux : on n'est pas prince par une compétence locale, comme on est menuisier dans une société où les autres ne le sont pas parce qu'ils font autre chose. Dès lors, il est enfermé et condamné au mutisme, ou au bavardage, ce qui revient au même. D'un côté, il est le prince, nul autre ne l'étant dans le même temps que lui ; sous peine de se dissoudre, il lui faut la pompe et la majesté. Mais s'il insiste trop sur sa singularité et l'arbitraire de sa position, il met en danger son droit de légiférer « au nom de tous ». Trop transparent, il devient banal ; trop extérieur, il se découvre étranger, usurpateur ou occupant. L'enfer du politique est de ne pouvoir se donner dans une affirmation totalement révélatrice de soi : essence peu lisible donc, voilée et obscure, passage obligé des destins humains mais en même temps oblique, détourné, opaque et très imparfaitement conceptualisable.

L'autre caractéristique que le machiavélisme pointe avec une acuité qui lui est propre concerne le domaine de l'action en général (l'action politique y étant concernée de façon exemplaire, mais non unique) : il y a toujours de l'espace entre le calcul et la décision. La mise en paramètres ne débouche jamais sur une seule solution rationnellement assignable, ce qui renverrait toute autre solution du côté de l'irrationalité relative. Les solutions auxquelles arriverait le seul calcul comportent donc quelque élément qui les rend contingentes et frappées d'arbitraire, parce que d'autres raisons interviennent que celles que désigne la seule approche rationnelle. Les possibles, à un niveau déterminé de la décision, sont disposés sur un éventail dans lequel, d'un point de vue extérieur, plusieurs propositions sont concurrentes et le restent jusqu'à l'achèvement des processus de décision. Le rêve des pensées postérieures à celle de Machiavel, et que nous appelons « classiques », s'il se réalisait, c'est-à-dire si, entre le calcul des faits sociaux et la désignation du personnel politique, il n'y avait aucun hiatus, ne laisserait nul espace pour l'habileté. Tout entière collective, la vie politique se réduirait ou à une science ou à une éthique. Mais la reconnaissance d'une nécessaire indétermination est dans le même temps la délimitation d'un lieu machiavélien incompressible, qui doit donc exister aussi théoriquement pour qui veut penser la politique en son avenir. Si, sur le fond d'un silence politique de la nature des choses, les hommes font du bruit et éprouvent de la fureur, c'est que leurs analyses ne peuvent épuiser le fait que, pour les hommes d'action, le désirable pouvoir demeure une récompense de l'audace. L'histoire est incertaine car elle est relativement autonome, au niveau de sa prédictibilité, et conserve donc en soi de l'aléatoire désirable. Le machiavélisme philosophique est ainsi traversé de part en part par l'exigence qu'on éprouve de l'énoncer pour exprimer qu'il dit une vérité, et dans le même temps de le « dépasser » pour exprimer qu'il est enfin devenu caduc, ce qui revient peut-être à vouloir l'exorciser sous la forme crue qu'il a prise chez le Florentin. Le dépasser en tout cas. Par la vertu du prince éclairé, comme l'écrivit Frédéric le Grand dans un Anti-Machiavel que Voltaire a préfacé en y croyant (ou en faisant semblant d'y croire : nous sommes en 1740, avant la rupture entre les deux hommes). Par la vertu de l'Histoire : dans l'indétermination relative du devenir historique, il est possible de placer pratiquement la Révolution. L'Histoire n'est plus seulement un champ de forces, elle devient le lieu d'une praxis, d'une irruption de la conscience prolétarienne, etc. L’ironie de l’histoire des idées a fait preuve, en ce qui touche le machiavélisme, d’une belle impartialité : à l’amusement opposé à Frédéric II par celui qui affirma que le premier conseil que Machiavel adresse au prince est de jurer qu’il ne le reconnaît pas comme maître, répond comme par souci de symétrie l’ironie des événements eux-mêmes, qui confia au procureur Vychinski le soin de prononcer la plus violente diatribe contre le machiavélisme « politique des faibles » à l’occasion d’un des procès de Moscou (contre Kaménev).

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean-François DUVERNOY : agrégé de philosophie, essayiste

Classification

Média

Autres références

-

LE PRINCE, Nicolas Machiavel - Fiche de lecture

- Écrit par Jean-Louis FOURNEL et Jean-Claude ZANCARINI

- 735 mots

- 1 média

Comprendre les enjeux de l'écriture du Prince implique d'avoir à l'esprit les incessantes guerres d'Italie et leur effet sur Florence, la cité de Machiavel (1469-1527). Tout a été bouleversé par l'arrivée des troupes françaises en Italie en 1494. À Florence, l'...

-

ALTHUSSER LOUIS (1918-1990)

- Écrit par Saül KARSZ et François MATHERON

- 4 571 mots

Le texte le plus bouleversant de l'œuvre posthume d'Althusser est sans aucun doute Machiavel et nous, fruit d'un long détour parMachiavel commencé en 1962 et jamais terminé. Althusser présente le problème de Machiavel comme celui du commencement à partir de rien, c'est-à-dire d'une révolution. En... -

ART (notions de base)

- Écrit par Philippe GRANAROLO

- 3 284 mots

- 1 média

...l’individu-artiste contribuant par la beauté qu’il produit à magnifier l’individu de pouvoir qui le soutient. Ce n’est nullement un hasard si, à la même époque, le Florentin Machiavel (1469-1527) est le premier à concevoir la politique comme relevant d’un acte créateur, d’une volonté individuelle, du vouloir... -

BODIN JEAN (1529-1596)

- Écrit par Pierre MESNARD

- 4 651 mots

- 1 média

Les œuvres de Jean Bodin sont maintenant traduites en plusieurs langues ; souvent rééditées, elles font l'objet de nombreuses études aussi bien en Italie et aux États-Unis qu'en France ; Bodin apparaît aux yeux des critiques comme l'un des plus grands philosophes politiques de tous les temps. Cela...

-

BORGIA CÉSAR (1476-1507)

- Écrit par Encyclopædia Universalis et Michael Edward MALLETT

- 949 mots

- Afficher les 16 références

Voir aussi