MACHINISME

Article modifié le

La Renaissance

C'est à la Renaissance que l'humanité occidentale prit véritablement conscience de l'intérêt de la machine, de son universalité, de la possibilité de son développement infini. Les carnets d'ingénieurs, en particulier ceux de Léonard de Vinci, la multiplication des « théâtres de machines » en sont des preuves manifestes. Ce phénomène tient à des causes nombreuses qui apparaissent au lendemain des grandes crises du xive siècle : causes économiques (essor du grand commerce et de la production) ou politiques (centralisation des États, politiques mercantilistes), et causes techniques (transformations de la métallurgie dues à l'utilisation des hauts fourneaux pour la production de la fonte, à la fin du xive s.).

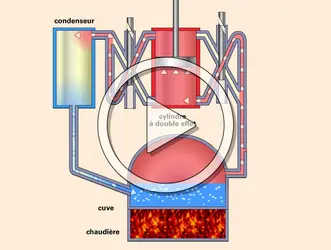

L'énergie hydraulique demeure la principale source d'énergie. Les essais sur la vapeur, de Léonard de Vinci à Salomon de Caus, ne reflètent encore que la découverte par Héron d'Alexandrie d'une puissance que l'on ne sait pas utiliser. Quelques progrès se manifestent dans les convertisseurs. On s'efforce de donner au moyen des aubes inclinées un meilleur rendement à la roue de moulin ; dans la seconde moitié du xve siècle, des dessins représentent des turbines à eau primitives. Grâce au toit tournant, le moulin à vent prend, dans certaines régions, son véritable essor. La transmission de l'énergie à distance, souvent évoquée, ne reçoit que des solutions simplistes et difficilement réalisables.

Il en est autrement pour les mécanismes de transmission où une découverte capitale eut lieu, probablement à la fin du xive ou au début du xve siècle : le système bielle-manivelle qui transforme un mouvement circulaire en un mouvement rectiligne alternatif, ou vice versa. Alors devenaient possibles tous les appareils mus par une ou plusieurs pédales : les tours autrefois à perche ou à arc et par conséquent alternatifs, le rouet, les meules. Le nouveau mécanisme pouvait également être employé pour les pompes aspirantes et foulantes, ce qui fournit aux mines un puissant moyen d'épuisement de l'eau. Désormais, toutes les chaînes cinématiques classiques existent et avec elles tous les moyens d'une mécanique traditionnelle encore employée aujourd'hui. Tout au plus certains perfectionnements de détail pourront-ils intervenir : engrenages, courroies de transmission.

Outre ces quelques exemples, la Renaissance a introduit la machine dans tous les domaines. Seul un échantillonnage est possible ici. Une production métallurgique accrue demandait des moyens de mise en forme plus développés. C'est à la fin du xve siècle et dans la première moitié du xvie que naissent le laminoir, la fonderie, la tréfilerie hydraulique, tous instruments qui mécanisent largement la production sidérurgique, et même métallurgique dans son ensemble. Si le textile a connu moins de bouleversements, deux machines firent cependant l'admiration des techniciens : le moulin à tirer la soie, probablement né à Bologne à la fin du xive siècle, et l'étonnant métier à faire les bas, inventé par l'Anglais William Lee à la fin du xvie siècle, et dont Diderot, dans l'Encyclopédie, vantait encore l'ingéniosité deux siècles plus tard. Léonard de Vinci s'essaya, mais sans grand succès, à imaginer des métiers automatiques, des tondeuses mécaniques.

Les recueils de cette époque font état d'innombrables machines, montrant ainsi tout l'espoir qu'on avait dans des combinaisons mécaniques dont beaucoup relevaient de la pure imagination, dont quelques-unes se trouvaient immédiatement réalisables.

L'« automobile » de Francesco di Giorgio mettait en œuvre des vis sans fin mues par des cabestans à bras et témoignait d'un curieux essai de roues avant à la fois motrices et directrices. Et que dire de la machine à voler de Léonard de Vinci ? Ce goût prononcé de la mécanique avait, dans le concret, des limites : insuffisance de connaissances théoriques, absence de matériaux adéquats malgré les progrès de la métallurgie.

Outre des réalisations remarquables, le génie de la Renaissance tient une bonne part à la mise en place de problèmes fondamentaux du machinisme. C'est à ce titre que les recherches de Léonard de Vinci prennent toute leur valeur : recherches sur les engrenages, sur les roues de moulin, sur le frottement, sur l'usure. Au-delà, il ne s'agit pas seulement de faire de la machine un instrument universel, il faut encore en faire un producteur parfait, unique raison de sa substitution à un travail artisanal, alliant la beauté du produit à son moindre coût. De là sont nées deux idées qui sont à l'origine du machinisme moderne, l'automatisme et la régulation.

À l'époque de la Renaissance, l'automatisme n'est encore qu'un espoir. La machine que pourrait faire tourner un âne est en quelque sorte le prélude à l'homme artificiel qui hantera les esprits, de Descartes à Vaucanson. Encore bien imparfaite, la machine à tricoter les bas allait dans ce sens. Il faudra attendre deux siècles pour voir s'esquisser les premiers automatismes.

Plus difficile à imaginer, la régulation apparut cependant plus tôt à travers une série de machines très différentes les unes des autres. La première de toutes fut certainement l'horloge à poids dont les premiers exemplaires peuvent être datés du milieu du xive siècle. Il fallait en effet régulariser la chute d'un poids. La roue de rencontre était liée à un régulateur, simple bras placé sur l'axe tournant et chargé à ses deux extrémités de poids non fixés. Tous les éléments y étaient : l'inertie, le déplacement des poids pour assurer la régularité du mouvement dans le temps. Le régulateur à boules, qui fit l'une des gloires de James Watt, paraît bien avoir été entrevu par Francesco di Giorgio, dans la seconde moitié du xve siècle. Citons enfin le baille-blé, mécanisme installé dans les moulins pour la distribution du blé sur la meule, qui représente sans aucun doute le premier autorégulateur. Dans les carnets de Léonard de Vinci, ce problème est évoqué à plusieurs reprises, en particulier pour la production d'un fil régulier au moyen du rouet.

Dans l'ensemble, le machinisme classique est celui de la Renaissance. Les notions de stabilité, de perfection excluaient d'ailleurs celle de progrès. Il y eut bien quelques idées neuves, mais l'inexistence de travaux concernant cette période rend malheureusement difficile tout exposé général.

Si l'on excepte les essais de machine à vapeur, sur lesquels on reviendra, les innovations dans le domaine de l'énergie sont à peu près nulles : l'énergie hydraulique demeure la source principale. Les travaux de Leonhard Euler sur les turbines, les réalisations du Bazacle dans la région de Toulouse en France furent à peu près sans portée. L'idée de Christiaan Huygens d'un moteur à poudre fut un simple jalon dans une longue histoire.

Le machinisme usuel ne subit pas de grandes modifications. Tout au plus peut-on signaler les efforts de certains ingénieurs pour résoudre, souvent de façon compliquée et malaisée, certains problèmes : il n'en est pas de meilleur exemple que les recherches du Suédois Christopher Polhem pour les machines d'extraction minière, à l'aube du xviiie siècle. Il faudrait faire un recensement exact des machines qui figurent dans l'Encyclopédie de Diderot : on y trouverait sans aucun doute un traditionalisme qui correspond certainement à la réalité. Une analyse précise des « machines approuvées par l'Académie des sciences de Paris » permettrait de déceler certaines directions de recherche.

La Renaissance avait buté, semble-t-il, sur ses deux idées essentielles, l'automatisme et la régulation. Du début à la fin du xviiie siècle on fit en ces domaines des progrès considérables : citons les métiers à soie de Basile Bouchon à cartes perforées pour les tissus brochés et les automates de Jacques de Vaucanson et de Pierre Jaquet-Droz fondés sur des arbres à cames. Dans les deux cas, il y a inscription, dans un système donné de mécanismes, d'une série d'opérations successives.

Il semble que ce soit dans le domaine de la soie que l'automatisme et la régulation aient été le mieux intégrés dans les techniques traditionnelles. L'œuvre de Vaucanson est à cet égard très importante, quoique limitée : seuls des indicateurs destinés à déceler une malfaçon sont mis en place, mais son tour à filer la soie est une tentative de régulation automatique.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Bertrand GILLE : professeur à la faculté des lettres et sciences humaines de Paris

- Pierre NAVILLE : directeur de recherche honoraire au C.N.R.S.

Classification

Médias

Autres références

-

ARKWRIGHT sir RICHARD (1732-1792)

- Écrit par Roland MARX

- 352 mots

Le « père du système usinier » est l'un des grands inventeurs et hommes d'affaires de la révolution industrielle anglaise. Né de parents pauvres, barbier de profession à Bolton à partir de 1760, Richard Arkwright s'intéresse à la mécanique ; aidé par l'horloger Kay, volant peut-être...

-

CALCUL ET RATIONALISATION - (repères chronologiques)

- Écrit par Pierre MOUNIER-KUHN

- 727 mots

1623 L'astronome allemand Wilhelm Schickard invente une « horloge à calcul ». Mais celle-ci disparaît dans un incendie et Schickard ne poursuit pas ce projet qui n'aura donc aucune influence historique.

1637 René Descartes, dans le Discours de la méthode, définit la méthode...

-

EMPIRE SECOND (1852-1870)

- Écrit par Stella ROLLET

- 12 843 mots

- 9 médias

...quelques grands patrons (Charles de Wendel, Eugène Schneider, Jean-François Cail…), de nombreux secteurs se convertissent à la grande industrie. La mécanisation connaît elle aussi une spectaculaire accélération (plus de 26 000 machines à vapeur recensées en 1869 contre seulement 5 300 en 1850) et... -

EXPOSITIONS UNIVERSELLES

- Écrit par Christiane DEMEULENAERE-DOUYÈRE

- 3 579 mots

- 5 médias

...siècle dans le progrès, l’innovation est mise en scène avec un faste destiné à éblouir un public encore peu familiarisé avec le monde des techniques et du machinisme. C’est souvent à l’occasion de l’exposition que l’invention, la machine nouvelle ou le perfectionnement du procédé sont dévoilés au... - Afficher les 38 références

Voir aussi

- MOTEURS THERMIQUES

- BIELLE-MANIVELLE SYSTÈME

- VAUCANSON JACQUES DE (1709-1782)

- RÉGULATEUR

- AUTOMATISMES

- MACHINISME AGRICOLE

- MCCORMICK CYRUS HALL (1809-1884)

- MOTEURS À EXPLOSION

- CARTE PERFORÉE

- LUDDISME

- BRISEURS DE MACHINES

- MACHINE À VAPEUR

- MÉCANISMES

- MARTEAU-PILON

- PROPULSION À RÉACTION

- CALCULER MACHINES À

- MACHINE À COUDRE

- MACHINE-TRANSFERT

- THIMONNIER BARTHÉLEMY (1793-1857)

- MÉTIER À TISSER

- TEXTILES INDUSTRIES

- TECHNIQUES HISTOIRE DES, Antiquité et Moyen Âge

- RÉACTEUR ou MOTEUR À RÉACTION