MACHINISME

Article modifié le

Triomphe du machinisme

La période qui va du milieu du xixe siècle à la veille de la Première Guerre mondiale marque le triomphe définitif de la machine. Ce nouveau système technique sur lequel nous vivions il y a encore quelques années s'établit en deux étapes, autour de 1860, et entre 1880 et 1895. Une énumération complète des réalisations est impossible : aussi convient-il de classer et de systématiser au maximum.

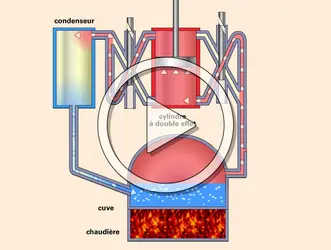

Dans le domaine de l'énergie, les découvertes furent nombreuses. Il s'agissait de trouver des moteurs mieux adaptés, plus puissants et plus rentables, donnant une énergie disponible diversifiée et à meilleur marché. Chaque convertisseur d'énergie a ses limites : lorsqu'elles sont atteintes, il faut passer à un autre type. Vers 1850, la turbine à eau et la machine à vapeur alternative étaient près d'atteindre leurs limites. Pour les premières, il ne pouvait plus être question que d'augmenter la hauteur des chutes : Aristide Bergès, à Lancey, en 1869, lançait la « houille blanche ». Quant à la machine à vapeur, la surchauffe permit d'atteindre les rendements limites. Un pas important devait être réalisé par la turbine à vapeur : les recherches de Gustaf De Laval (1876) et de C. A. Parsons (1888) aboutirent à un résultat positif.

Les moteurs à explosion et à combustion interne furent lentement mis au point. Huygens en avait peut-être eu l'idée. Dans le deuxième tiers du xixe siècle, des ingénieurs italiens trouvèrent certains éléments essentiels, en particulier l'allumage par étincelle électrique. Le Belge Étienne Lenoir réalisa le premier moteur à gaz (1860). La définition par Alphonse Beau de Rochas, en 1862, du cycle à quatre temps donna l'élan. Nikolaus Otto, en 1867 et en 1877, réalisa les premiers moteurs à explosion. C'est en s'appuyant sur le cycle fermé de Carnot que Rudolf Diesel, après avoir cherché à perfectionner la machine à vapeur, inventa (1897) un moteur fonctionnant avec de l'air suffisamment comprimé pour que l'élévation de la température qui en résulte suffise à enflammer sans dispositif d'allumage électrique de fines particules de combustible injectées dans la chambre de combustion. Le système d'injection et le haut taux de compression permettent d'employer un combustible moins raffiné et en moins grande quantité, d'où un coût réduit de l'énergie produite.

L'invention de la dynamo par Gramme (1869) donna à l'électricité toute sa valeur industrielle. On découvrit rapidement que la nouvelle machine était à la fois productrice et réceptrice. Marcel Deprez, en 1881, réalisa les premiers transports à distance de l'électricité. Le moteur électrique demeurait néanmoins tributaire d'une autre énergie, énergie hydraulique ou vapeur, ce qui donna tout leur prix aux hautes chutes et à la turbine à vapeur.

Les moteurs permirent une accélération sensible des transports : turbines à vapeur et moteurs Diesel se substituèrent dans la navigation aux vieilles machines alternatives que conservèrent cependant les locomotives. Le moteur à explosion provoqua l'apparition des automobiles (1885, Gottlieb Daimler et Karl Benz), bientôt des premiers avions (Robert Whitehead en 1901). Siemens, en 1903, lance la locomotive électrique, Klose, en 1906, la locomotive Diesel.

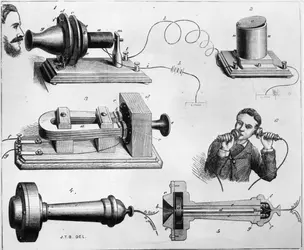

La machine intervient aussi, et cela est important, dans le domaine de la diffusion de la pensée. La rotative de Bullock est de 1863, la linotype de Mergenthaler de 1884. La machine à écrire naît en 1864 et 1869. L'électricité rend possible le télégraphe de Samuel Morse (1837-1843), le téléphone de Graham Bell (1876). La photographie précède et permet l'invention du cinéma (1895). La T.S.F. (télégraphie sans fil) est de 1897.

La machine-outil connaît son véritable développement, surtout aux États-Unis, et facilite beaucoup la fabrication des pièces qui entrent dans les machines : fraiseuse universelle de S. G. Brown et L. Sharpe (1862), tour semi-automatique à tourelle revolver de Hartness (1862), tour automatique de Spencer (1870), machine à tailler les engrenages coniques de Gleason (1874), machine à rectifier universelle de Brown et Sharpe (1876), machine à tailler les engrenages droits de Fellow (1896).

Une énergie disponible plus abondante et plus variée, des matériaux également nombreux et variés (les aciers spéciaux, nés à partir de 1880, donnent naissance à un outillage plus résistant), des mécanismes lubrifiés en métal, quelques organes enfin réalisables (par exemple la chaîne articulée d'André Galle au début du xixe siècle) ont permis le prodigieux essor de la machine-outil.

Dans la production industrielle, l'automatisation et la puissance dominent. Dans l'industrie textile, les opérations essentielles sont désormais entièrement mécanisées et automatisées (filature et tissage). Ailleurs, la standardisation des modèles (par exemple gants et chaussures) permet une certaine mécanisation et conduit à la production de masse. Il devait en être de même pour la confection, rendue possible par l'existence de la machine à coudre. D'autres industries ne connaissent qu'une mécanisation lente et progressive. Il en est ainsi pour la métallurgie. Dans les hauts fourneaux, on note l'apparition des chargeurs. À la forge, les presses remplaceront le vieux marteau-pilon à vapeur, tandis que les laminoirs réversibles facilitent grandement le travail. Il s'agit davantage d'un perfectionnement que d'un changement de système technique : le véritable progrès technique ne réside pas dans la machine, mais dans les qualités du produit.

Le machinisme agricole se développe également : les moissonneuses-batteuses se multiplient et se perfectionnent, le tracteur remplace les anciens modes de traction des outils agricoles.

Dans l'ensemble, c'est surtout par son extension, par sa généralisation que la machine a pris de l'importance, beaucoup plus que par de spectaculaires nouveautés. Le monde qui s'achève à la veille de la Première Guerre mondiale avait en fait transformé les vieilles techniques classiques beaucoup plus dans la nature des produits que dans l'imagination créatrice d'un machinisme nouveau. Les progrès de la métallurgie et de la chimie en témoignent abondamment et l'évolution de cette dernière a infiniment plus de valeur que l'invention, en 1907, par Owen, de la machine à fabriquer automatiquement les bouteilles. Si, en 1814, le Times est le premier journal imprimé grâce à une machine à vapeur, l'énergie hydraulique fut, en France, la principale énergie jusqu'en 1881. L'histoire du machinisme, trop souvent réduite à des listes d'inventions, ne doit pas négliger les perspectives concrètes dans lesquelles elle s'inscrit.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Bertrand GILLE : professeur à la faculté des lettres et sciences humaines de Paris

- Pierre NAVILLE : directeur de recherche honoraire au C.N.R.S.

Classification

Médias

Autres références

-

ARKWRIGHT sir RICHARD (1732-1792)

- Écrit par Roland MARX

- 352 mots

Le « père du système usinier » est l'un des grands inventeurs et hommes d'affaires de la révolution industrielle anglaise. Né de parents pauvres, barbier de profession à Bolton à partir de 1760, Richard Arkwright s'intéresse à la mécanique ; aidé par l'horloger Kay, volant peut-être...

-

CALCUL ET RATIONALISATION - (repères chronologiques)

- Écrit par Pierre MOUNIER-KUHN

- 727 mots

1623 L'astronome allemand Wilhelm Schickard invente une « horloge à calcul ». Mais celle-ci disparaît dans un incendie et Schickard ne poursuit pas ce projet qui n'aura donc aucune influence historique.

1637 René Descartes, dans le Discours de la méthode, définit la méthode...

-

EMPIRE SECOND (1852-1870)

- Écrit par Stella ROLLET

- 12 843 mots

- 9 médias

...quelques grands patrons (Charles de Wendel, Eugène Schneider, Jean-François Cail…), de nombreux secteurs se convertissent à la grande industrie. La mécanisation connaît elle aussi une spectaculaire accélération (plus de 26 000 machines à vapeur recensées en 1869 contre seulement 5 300 en 1850) et... -

EXPOSITIONS UNIVERSELLES

- Écrit par Christiane DEMEULENAERE-DOUYÈRE

- 3 579 mots

- 5 médias

...siècle dans le progrès, l’innovation est mise en scène avec un faste destiné à éblouir un public encore peu familiarisé avec le monde des techniques et du machinisme. C’est souvent à l’occasion de l’exposition que l’invention, la machine nouvelle ou le perfectionnement du procédé sont dévoilés au... - Afficher les 38 références

Voir aussi

- MOTEURS THERMIQUES

- BIELLE-MANIVELLE SYSTÈME

- VAUCANSON JACQUES DE (1709-1782)

- RÉGULATEUR

- AUTOMATISMES

- MACHINISME AGRICOLE

- MCCORMICK CYRUS HALL (1809-1884)

- MOTEURS À EXPLOSION

- CARTE PERFORÉE

- LUDDISME

- BRISEURS DE MACHINES

- MACHINE À VAPEUR

- MÉCANISMES

- MARTEAU-PILON

- PROPULSION À RÉACTION

- CALCULER MACHINES À

- MACHINE À COUDRE

- MACHINE-TRANSFERT

- THIMONNIER BARTHÉLEMY (1793-1857)

- MÉTIER À TISSER

- TEXTILES INDUSTRIES

- TECHNIQUES HISTOIRE DES, Antiquité et Moyen Âge

- RÉACTEUR ou MOTEUR À RÉACTION