MACHINISME

Article modifié le

Le machinisme au xxe siècle

Tout autre est la situation au cours du siècle suivant. Le machinisme a littéralement envahi la production industrielle, voire la vie quotidienne et individuelle. Des machines-transfert et auto-adaptatives aux machines à laver le linge ou la vaisselle, des laminoirs continus à l'ouvre-boîte, tout semble tendre à une mécanisation universelle.

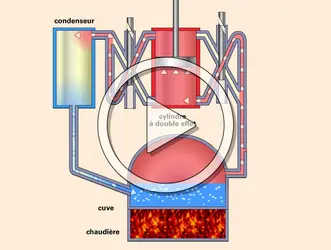

Le domaine de l'énergie demeure au centre des préoccupations puisque la machine est intégralement tributaire de la force motrice qui l'anime. Les sources d'énergie ont évolué : le charbon minéral s'efface progressivement devant les produits pétroliers ; les utilisations des énergies nucléaire, solaire, géothermique et éolienne apparaissent et se développent.

C'est à l'imitation de la turbine à vapeur que fut imaginée la turbine à gaz, cependant difficile à réaliser puisque le travail de compression se trouve fait en dehors de la chambre de travail et nécessite donc un transvasement. Les progrès réalisés dans la métallurgie donnèrent des matériaux résistant aux hautes températures : le rendement du moteur augmente en effet avec la température admissible devant la turbine.

Le principe de la réaction est à l'origine de tous les procédés de propulsion dans les fluides. Il consiste à communiquer, à une portion de fluide, au moyen d'organes convenables, une poussée vers l'arrière et à faire naître ainsi, sur ces organes, une réaction vers l'avant, origine de la propulsion. Si ce principe est celui de la rame, de l'hélice ou de jets de gaz, on donne le nom de propulsion par réaction à la propulsion dans laquelle le fluide est éjecté par la machine après avoir été préalablement comprimé, puis échauffé par l'inflammation d'un combustible. Le réacteur n'est avantageux qu'aux grandes vitesses : l'aviation et les missiles doivent être ses principaux clients. Dans le turboréacteur, la compression du fluide est assurée par un compresseur centrifuge ou axial actionné par une turbine à gaz, elle-même alimentée par une partie de l'énergie du fluide. Le statoréacteur est un réacteur dans lequel on a supprimé tous les organes mobiles (le compresseur et la turbine qui l'entraîne). La compression est alors assurée par la transformation de la force vive d'arrivée de l'air en pression. Ce type de propulseur ne développe aucune poussée au point fixe et doit donc être complété par un autre propulseur pour être mis en route. Les premières réalisations de ces types de propulseurs furent les V1 allemands de la Seconde Guerre mondiale.

La fusée obéit à un principe analogue à celui des réacteurs, en ce sens que la propulsion est également obtenue par l'éjection à grande vitesse d'un fluide vers l'arrière, mais on ne fait plus appel à l'air ambiant comme carburant. Le fluide est entièrement produit par réaction chimique à l'intérieur de la tuyère. Réalisée pour la première fois avec les V2 allemands, cette dernière technique a été très développée.

Depuis la Première Guerre mondiale, et surtout depuis la Seconde, le machinisme est passé de la mécanique classique à l'automatisation, c'est-à-dire à la création de machines où il n'y a plus aucune intervention humaine, surveillance et réparations exceptées. Cela a été rendu possible par une utilisation généralisée de l'électronique, par des matériaux de mieux en mieux adaptés, plus que par la découverte de mécanismes nouveaux. La première station hydroélectrique complètement automatique fut installée aux États-Unis en 1917. Les raffineries de pétrole sont devenues très rapidement entièrement automatiques.

Dans le domaine des machines-outils, les machines-transferts, ensemble de machines à travers lesquelles avancent automatiquement les pièces à usiner, ont fait leur apparition. Elles valent aussi bien pour les opérations d'usinage que pour celles de presse, de fonderie, de forge, de montage-assemblage, enfin pour toutes les opérations concourant à l'exécution complète d'une pièce et à sa livraison. L'automatisme est réalisé entre plusieurs machines spéciales, c'est-à-dire le déplacement automatique des pièces et leur mise en position d'une machine à une autre, chacune de ces machines devenant alors un élément ou une « station » de la machine-transfert. On peut envisager le passage automatique d'une machine-transfert à une autre, et obtenir ainsi une usine complètement automatisée. À l'usine Ford de Cleveland, un ensemble long de 470 mètres comprenait une file de 42 machines-robots accomplissant 530 opérations distinctes.

Le progrès des machines-calcul a été parallèle dans le temps, pour aboutir, au moment de la Seconde Guerre mondiale, aux machines électroniques. La machine de Pascal (1642) n'était qu'un simple assemblage de roues dentées. Des perfectionnements lui furent apportés durant tout le xviiie siècle, mais c'est seulement au xixe siècle que Thomas, de Colmar, parvint à faire exécuter en série une machine à calculer pouvant être mise à la disposition des industriels et des financiers. En 1880, H. Hollerith fait faire un pas de plus aux calculatrices avec la carte perforée. Il faut attendre 1940 pour que l'électronique puisse donner un nouveau type de machines, type dont le développement a été considérable. L'ordinateur est né.

C'est aussi à l'électronique que l'on doit les systèmes modernes de régulation et de programmation : établissement d'un programme de travail, indispensable dans des machines où se réalisent des opérations multiples, contrôle constant des normes, physiques ou chimiques, et rétablissement d'une « chaîne » normale. Dans les laminoirs continus, qui sont parmi les plus grandes machines métallurgiques, l'épaisseur de la tôle est constamment contrôlée tout au long de l'opération par un système électronique.

Dans ce nouveau système technique, automatisation et électronique, intimement liées, constituent les deux faces essentielles du machinisme. Avec l'atome, c'est là le stade le plus avancé de la technique à la fin du xxe siècle.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Bertrand GILLE : professeur à la faculté des lettres et sciences humaines de Paris

- Pierre NAVILLE : directeur de recherche honoraire au C.N.R.S.

Classification

Médias

Autres références

-

ARKWRIGHT sir RICHARD (1732-1792)

- Écrit par Roland MARX

- 352 mots

Le « père du système usinier » est l'un des grands inventeurs et hommes d'affaires de la révolution industrielle anglaise. Né de parents pauvres, barbier de profession à Bolton à partir de 1760, Richard Arkwright s'intéresse à la mécanique ; aidé par l'horloger Kay, volant peut-être...

-

CALCUL ET RATIONALISATION - (repères chronologiques)

- Écrit par Pierre MOUNIER-KUHN

- 727 mots

1623 L'astronome allemand Wilhelm Schickard invente une « horloge à calcul ». Mais celle-ci disparaît dans un incendie et Schickard ne poursuit pas ce projet qui n'aura donc aucune influence historique.

1637 René Descartes, dans le Discours de la méthode, définit la méthode...

-

EMPIRE SECOND (1852-1870)

- Écrit par Stella ROLLET

- 12 843 mots

- 9 médias

...quelques grands patrons (Charles de Wendel, Eugène Schneider, Jean-François Cail…), de nombreux secteurs se convertissent à la grande industrie. La mécanisation connaît elle aussi une spectaculaire accélération (plus de 26 000 machines à vapeur recensées en 1869 contre seulement 5 300 en 1850) et... -

EXPOSITIONS UNIVERSELLES

- Écrit par Christiane DEMEULENAERE-DOUYÈRE

- 3 579 mots

- 5 médias

...siècle dans le progrès, l’innovation est mise en scène avec un faste destiné à éblouir un public encore peu familiarisé avec le monde des techniques et du machinisme. C’est souvent à l’occasion de l’exposition que l’invention, la machine nouvelle ou le perfectionnement du procédé sont dévoilés au... - Afficher les 38 références

Voir aussi

- MOTEURS THERMIQUES

- BIELLE-MANIVELLE SYSTÈME

- VAUCANSON JACQUES DE (1709-1782)

- RÉGULATEUR

- AUTOMATISMES

- MACHINISME AGRICOLE

- MCCORMICK CYRUS HALL (1809-1884)

- MOTEURS À EXPLOSION

- CARTE PERFORÉE

- LUDDISME

- BRISEURS DE MACHINES

- MACHINE À VAPEUR

- MÉCANISMES

- MARTEAU-PILON

- PROPULSION À RÉACTION

- CALCULER MACHINES À

- MACHINE À COUDRE

- MACHINE-TRANSFERT

- THIMONNIER BARTHÉLEMY (1793-1857)

- MÉTIER À TISSER

- TEXTILES INDUSTRIES

- TECHNIQUES HISTOIRE DES, Antiquité et Moyen Âge

- RÉACTEUR ou MOTEUR À RÉACTION