MAGNÉTOSPHÈRES

Article modifié le

On a initialement donné le nom de magnétosphère aux régions les plus éloignées de la surface du globe. On voulait ainsi traduire l'influence prédominante du champ magnétique terrestre sur le comportement du milieu qui ne contient pratiquement plus de particules électriquement neutres ; le rayonnement ultraviolet du Soleil brise ces dernières en composantes porteuses de charges électriques : les électrons et les ions, tandis que les collisions qui permettent la recombinaison des électrons et des ions en atomes se raréfient au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la Terre et que la densité du gaz atmosphérique diminue. Le milieu est donc entièrement ionisé et soumis en conséquence à l'action du champ magnétique.

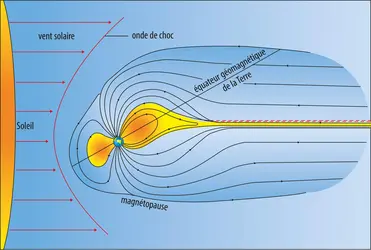

Lorsqu'on s'éloigne de la surface de la Terre, on entre dans la magnétosphère au moment où on quitte l'ionosphère (c'est-à-dire l' atmosphère terrestre dans sa région partiellement ionisée mais encore largement dominée par la physico-chimie des espèces neutres). La limite entre ces deux régions est quelque peu arbitraire : on lui assigne généralement une altitude de 1 000 kilomètres, à quelques centaines de kilomètres près. La limite externe de la magnétosphère, qui est aussi celle de l'atmosphère terrestre, est appelée magnétopause. Elle est bien définie au moins du côté solaire où sa distance à la Terre, variable dans le temps, est de l'ordre de 10 rayons terrestres. Du côté opposé au Soleil, la magnétosphère présente une « queue », longue de plusieurs milliers de rayons terrestres. Cette forme générale, ses variations dans le temps et l'ensemble des phénomènes magnétosphériques sont dus à l'interaction entre le champ magnétique terrestre et le vent solaire, flux de particules émis en permanence par le Soleil et qui arrive au voisinage de l'orbite de la Terre avec une densité de l'ordre de 5 électrons par centimètre cube (et autant de protons), et avec une vitesse de quelques centaines de kilomètres par seconde. Ce vent solaire comprime les lignes de force du champ magnétique terrestre qui, en retour, creuse une cavité dans le vent solaire et le rejette ainsi pour l'essentiel à une dizaine de rayons terrestres de la surface du globe. Le vent solaire est lui-même porteur d'un faible champ magnétique qui joue un rôle important dans la manière dont une partie de son énergie cinétique est transformée en énergie électrique par une sorte de dynamo qui alimente la plupart des phénomènes magnétosphériques. Certains de ces phénomènes, ainsi que la pénétration de particules du vent solaire par les faiblesses de la cuirasse magnétique, expliquent la présence dans la magnétosphère d'électrons et d'ions de haute énergie. Ces particules sont parfois précipitées dans l'ionosphère des hautes latitudes, où elles causent les aurores polaires. Plus généralement, le comportement de cette région, reliée aux parties éloignées de la magnétosphère par ces fils conducteurs que sont les lignes de force du champ magnétique terrestre, est entièrement dépendant des phénomènes magnétosphériques.

L'interaction d'un corps céleste, pourvu d'un champ magnétique et d'un flux de plasma, c'est-à-dire d'un ensemble d'électrons et d'ions, est en fait un phénomène fréquent dans l'Univers. C'est ainsi que les sondes spatiales ont montré que la planète Mercure possédait une magnétosphère plus petite que celle de la Terre, et ont confirmé la présence de magnétosphères ou voisinage des planètes extérieures – Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune ; les caractéristiques de ces magnétosphères varient considérablement d'une planète à l'autre. Certains objets astronomiques sont la source de rayonnements électromagnétiques dont l'origine est très vraisemblablement liée à une structure du type magnétosphère ; c'est le cas des pulsars, dont on observe du sol l'émission radioélectrique caractéristique, constituée d'éclairs se reproduisant avec une grande régularité ; un autre exemple est donné par certaines sources de rayonnement X, observées par les engins spatiaux, qui sont attribuées à des systèmes d'étoiles doubles dont l'une est un objet très dense, par exemple une étoile à neutrons.

Morphologie de la magnétosphère terrestre

Considérons l'allure générale des lignes de force du champ magnétique dans la magnétosphère. Au voisinage immédiat du sol, le magnétisme des roches peut entraîner des variations irrégulières du champ. Toutefois, dès qu'on s'éloigne de la surface du globe, le champ est très voisin de celui d'un dipôle magnétique dont l'axe serait peu différent de l'axe de rotation de la Terre. Dans la basse magnétosphère, le champ a ainsi une forme de révolution autour de cet axe. À plus grande distance, la magnétosphère est soumise à l'influence du vent solaire et le champ tend à adopter une symétrie de révolution autour de la direction Terre-Soleil. Ce nouvel axe est très grossièrement perpendiculaire au précédent. Il existe toutefois un écart à la perpendicularité qui varie, de façon systématique au cours de l'année, avec l'angle entre l'axe de la Terre et la direction Terre-Soleil.

L'existence d'une frontière nette de la magnétosphère, appelée magnétopause, a été clairement mise en évidence par les magnétomètres embarqués sur des satellites artificiels ou des sondes spatiales. En effet, le champ magnétique mesuré par ces appareils varie de façon régulière à l'intérieur de la magnétosphère et, soudainement, au-delà d'une certaine limite, présente des variations d'allure erratique, suivant une chute d'intensité.

On peut comprendre la façon dont se forme cette frontière nette du côté du Soleil de la manière suivante. Supposons qu'on approche de la Terre un immense plan conducteur. Conformément aux lois classiques de l'électromagnétisme, ce plan qui coupe les lignes de force du champ magnétique terrestre sera le siège de courants électriques auxquels correspondront des forces de Laplace tendant à s'opposer au mouvement. Ces forces retardatrices seront plus intenses au voisinage de la droite Terre-Soleil, et, si le plan est déformable, il s'incurvera, conduisant à une forme voisine de celle de la magnétopause. Dans la réalité, ce plan conducteur est constitué par le vent solaire, ensemble de particules ionisées qu'émet en permanence le Soleil, et c'est l'interaction entre ce vent solaire et le champ magnétique terrestre qui détermine la cavité magnétosphérique.

En première approximation, la forme de la face solaire de la magnétopause et sa position résultent de l'équilibre entre la pression cinétique du vent solaire et la pression magnétique du champ magnétique existant à l'intérieur de la cavité magnétosphérique. Ce champ est lié aux courants électriques qui circulent à l'intérieur du globe et sont à l'origine du champ magnétique terrestre proprement dit, ainsi qu'aux courants qui circulent sur la magnétopause. On a cependant observé des changements de position de la magnétopause en l'absence de toute variation de la pression cinétique du vent solaire. Ces variations sont associées à un changement de l'orientation du champ magnétique « gelé » dans le vent solaire : lorsque ce champ a une composante orientée vers le sud, la face avant de la magnétosphère est érodée et la magnétopause correspondante se rapproche de la Terre, tandis que le flux magnétique érodé se trouve transporté vers la queue de la magnétosphère qui s'étend à quelques milliers de rayons terrestres dans la direction antisolaire. Cette queue est formée de lignes de force issues des régions polaires qui se trouvent ainsi reliées aux confins de la magnétosphère et soumises à l'influence de son interaction avec le vent solaire.

La zone frontière entre les lignes de force qui constituent la face avant de la magnétosphère et celles qui constituent la queue, appelée aussi cornet polaire, est une région de champ magnétique quasi nul, par laquelle les particules du vent solaire peuvent pénétrer dans l'atmosphère terrestre.

Le vent solaire a une vitesse très élevée, de 300 à 800 kilomètres par seconde. Cette vitesse est supérieure d'un facteur 10 à la vitesse des ondes d'Alfvén qui jouent dans ce milieu ionisé, soumis au champ magnétique interplanétaire, un rôle très semblable à celui des ondes sonores. Le vent solaire est donc supersonique et il en résulte l'apparition d'une onde de choc située à quelques rayons terrestres en avant de la magnétopause. La région située entre ces deux surfaces est appelée magnétogaine. Elle est remplie d'un plasma provenant directement du vent solaire, mais où l'énergie cinétique du mouvement d'ensemble a été en grande partie transformée en énergie cinétique de mouvements aléatoires, ainsi qu'en énergie d'ondes électromagnétiques engendrées dans l'onde de choc.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Michel PETIT : ancien membre du bureau du GIEC, ancien directeur de l'Institut national d'astronomie et de géophysique

Classification

Médias

Autres références

-

AÉRONOMIE

- Écrit par Gaston KOCKARTS

- 4 158 mots

- 11 médias

...précipitations de particules chargées dans les régions polaires, le long des lignes de force du champ magnétique. De plus, cette interaction du vent solaire avec la magnétosphère et l'ionosphère crée des champs électriques suffisamment intenses pour faire apparaître un échauffement par effet Joule, dans la thermosphère.... -

ALFVÉN HANNES (1908-1995)

- Écrit par Agnès LECOURTOIS

- 426 mots

L’astrophysicien suédois Hannes Alfvén a reçu le prix Nobel de physique en 1970 pour sa contribution à la physique des plasmas qu'il a fondée, prix qu’il a partagé avec le physicien français Louis Néel (1904-2000).

Né le 30 mai 1908 à Norrköping en Suède, Hannes Alfvén fait ses...

-

ATMOSPHÈRE - La couche atmosphérique terrestre

- Écrit par Jean-Pierre CHALON

- 7 817 mots

- 7 médias

Au-dessus de 1 000 kilomètres d'altitude, et s'étendant jusqu'à la magnétopause qui la sépare de l'espace interplanétaire, se trouve lamagnétosphère. Cet espace agit comme un écran qui protège la Terre du « bombardement » de particules ionisées constituant le vent solaire. Elle est peuplée... -

AURORE POLAIRE

- Écrit par Jean-Jacques BERTHELIER

- 5 523 mots

- 4 médias

...prodigieux amènera une meilleure connaissance des aurores et montrera surtout qu'elles ne sont que la signature des phénomènes qui affectent l'ensemble de la magnétosphère et de l' ionosphère terrestres. Il est devenu évident que la coordination des efforts n'est pas seulement nécessaire pour les observations... - Afficher les 20 références

Voir aussi