MAHĀBHĀRATA

Article modifié le

Le Mahābhārata, le Grand Bhārata, en fait la « Grande (Geste) des Bhārata », est l'une des deux épopées sanskrites qui ont servi de toile de fond et d'inépuisable réservoir à la littérature hindoue ultérieure. Lorsqu'on dit seulement : l'« Épopée », avec une majuscule, on se réfère toujours au Mahābhārata qui, par son étendue – plus de cent mille stances divisées en dix-huit chapitres –, représente le document majeur du début de l'hindouisme.

Dans la perspective légendaire, on entend par Bhārata un groupe de tribus organisées en petits royaumes et dont les princes se réclament d'une origine commune, un certain Bharata, descendant de Puru, roi de la lignée lunaire et ancêtre des deux partis dont la lutte forme le sujet central du poème.

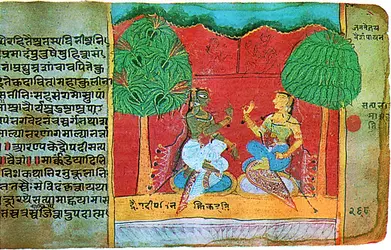

La composition de l'Épopée s'étale sur des siècles, mais son influence s'exerce sur un temps plus long encore. Non seulement les textes épiques plus récents ont repris nombre de ses thèmes, mais toute la littérature indienne ne cesse de s'y référer ou d'y faire allusion. Le théâtre lui a emprunté ses sujets – ainsi qu'au Rāmāyaṇa –, l'emploi du dialogue facilitant le passage des récitations alternées à un découpage scénique. Plus près de nous, le cinéma indien a porté et porte fréquemment à l'écran des épisodes qui en sont tirés. D'admirables bas-reliefs déroulent indéfiniment sur les murs des temples les exploits des Pāṇḍava et de leurs armées et, prenant la relève, l'imagerie populaire vendue à travers l'Inde entière répand les traits sophistiqués des cinq frères, de leur épouse Draupadī et de leur divin allié Kṛṣṇa. En fait, la matière du Mahābhārata a imprégné l'ensemble de la tradition indienne.

Les problèmes historiques et littéraires

À la fin du deuxième millénaire précédant l'ère chrétienne, pense-t-on généralement, le chef de l'une des tribus āryennes qui s'installèrent dans l'Inde du Nord-Ouest s'appelait Bharata. Suivant un procédé de dérivation habituel à la langue sanskrite, ses descendants, et plus généralement les membres de son clan, portaient le nom de Bhārata (« issus ou dépendants de Bharata »). Par ailleurs, l'ouvrage entier du Mahābhārata révèle l'existence de luttes tribales qui ont dû se produire vers le xe siècle avant notre ère et que les chantres épiques des siècles suivants ont magnifiées à la manière dont les Grecs ont célébré dans L'Iliade les rivalités entre les peuplades du bassin oriental de la Méditerranée.

La tradition indienne parle de deux grandes lignées mythiques : la lignée solaire, illustrée par la deuxième épopée, le Rāmāyaṇa, et la lignée lunaire à laquelle les héros du Mahābhārata appartiennent en tant que descendants de Bharata, lignée qui eut pour capitale Hastināpura, située au bord d'un ancien lit du Gange, au nord-est de l'actuelle Delhi ; la tradition locale en a, jusqu'à nos jours, conservé le nom, dérivé de celui de son fondateur Hastin, que la légende donne pour fils à Bharata. On rapporte que la ville fut détruite par une crue du fleuve.

La composition du poème

La tradition indienne inscrit cet immense ensemble épique au compte d'un seul auteur, Vyāsa, à qui l'on impute, au surplus, beaucoup d'autres ouvrages. Ce Vyāsa serait à la fois le conteur et l'un des personnages centraux du poème. En fait, vyāsa est un substantif que l'on peut traduire par « compilateur », quoique, littéralement, le terme désigne moins celui qui recueille que celui qui diffuse.

Le récit n'a rien de linéaire ; il se présente, au contraire, comme un foisonnement de thèmes dont on imagine difficilement la complexité. Composés en vers pour la majeure partie, la plupart des chapitres utilisent le śloka, le grand vers épique ; pourtant, çà et là, s'intercalent des mètres très divers. On y trouve aussi des fragments en prose, peu nombreux mais parfois assez longs. Cette composition si lâche s'explique lorsqu'on sait qu'elle s'étend au moins sur six ou sept siècles – trois cents ou quatre cents ans avant notre ère et à peu près autant après – sans qu'il soit possible de déterminer à quelle période précise remonte tel ou tel passage. En gros, le thème central (la lutte entre les deux clans rivaux, l'origine et la préparation du combat) doit, sauf interpolations assez fréquentes, figurer parmi les portions les plus anciennes. Les passages en prose, par contre, sont tenus pour plus récents.

Au récit proprement dit s'entremêlent des légendes n'ayant souvent qu'un rapport lointain avec l'action principale : à propos d'un personnage épisodique jaillit une suite de vers traitant de lui, de sa famille, de ses exploits. En un tel enchevêtrement, on sent un procédé de conteur désireux de satisfaire la curiosité de son auditoire ou de lui rapporter des histoires connues qu'il souhaite entendre à nouveau. Enfin, l'ouvrage comporte des exposés théoriques, moraux ou religieux ; ces parties spéculatives s'écartent fréquemment du récit en cours ; le Mahābhārata se présente comme un gigantesque fourre-tout, où l'on a entassé un échantillonnage des connaissances de l'époque, entre autres de doctrines philosophiques variées, souvent imprégnées des idées du sāṃkhya-yoga.

La transmission

La genèse du poème se comprend mieux compte tenu des conditions dans lesquelles il a été conservé : la transmission était alors purement orale ; les récitants de l'Épopée connaissaient par cœur des milliers de vers ; ils en donnaient des auditions publiques à l'occasion de certaines fêtes religieuses ou profanes. Suivant le temps, le lieu ou les préférences des conteurs, ceux-ci devaient introduire des digressions en rapport avec les légendes et les traditions locales. D'où les divergences entre les manuscrits qu'on a rédigés par la suite dans différentes régions de l'Inde. Il est probable que les récitations se faisaient souvent à plusieurs voix, offrant ainsi l'embryon de ce qui deviendra le drame indien : le terme de bhārata s'était, par contamination, attaché aux récitants de l'Épopée ; plus tardivement, il a fini par désigner n'importe quelle sorte d'acteur, ce qui semble bien confirmer l'usage des récitations alternées. Comme le sanskrit ignore l'emploi du discours indirect, les parties des récitants – dont le nom apparaît hors texte – sont entrecoupées des propos de leurs interlocuteurs ou des personnages dont ils rapportent les gestes et les paroles. La plupart du temps, les noms de ceux-ci sont également mentionnés hors du texte ; ils y sont parfois inclus, mais leurs interventions sont formulées dans tous les cas en style direct.

D'autre part, les événements évoqués par le poème se déroulent à plusieurs époques. Le Mahābhārata est mis dans la bouche du sage Sauti, qui le récite dans la forêt légendaire de Naimiṣa, en présence d'un groupe de rṣi à l'occasion d'un grand sacrifice du roi Śaunaka. Mais ce que Sauti raconte, ce sont des faits relatés antérieurement par son maître Vaiśampāyana lors du sacrifice que célèbre Janamejaya, descendant du parti vainqueur. La genèse et les particularités de la lutte pour la royauté d'Hastināpura sont aussi rapportées sous forme de dialogues qui mettent en scène divers récitants, tous les personnages du thème central et de nombreux autres interlocuteurs : un tel emboîtement de récits ajoute encore à la complexité de l'ensemble.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Anne-Marie ESNOUL : directeur d'études honoraire à l'École pratique des hautes études (Ve section)

Classification

Média

Autres références

-

MAHĀBHĀRATA (anonyme) - Fiche de lecture

- Écrit par Florence BRAUNSTEIN

- 830 mots

- 1 média

Le Mahābhārata, ou la « Grande (Guerre) des Bhāratas », est la plus vaste œuvre connue de la littérature hindoue : ses dix-neuf livres ne comptent pas moins de cent vingt mille versets. Immense compilation de récits oraux à l'origine, cette œuvre collective qu'on attribue au mystique Vyāsa aurait...

-

ĀŚRAM ou ASHRAM

- Écrit par Guy DELEURY

- 1 738 mots

Dans les milieux de l'épopée duMahābhārata, pourtant, œuvre qui a été composée à partir du iiie siècle avant J.-C. et qui est l'expression fondamentale et toujours actuelle des mentalités indiennes, les quatre āśrama sont moins considérés comme des âges de l'existence humaine que comme des... -

BHAGAVAD GĪTĀ

- Écrit par Anne-Marie ESNOUL

- 2 163 mots

La Bhagavad Gītā, « Chant du Bienheureux Seigneur », est un des longs passages spéculatifs insérés dans le Mahābhārata, la grande Épopée indienne, mais sa composition et son inspiration en font un tout autonome. Elle expose l'enseignement métaphysique et mystique donné par Viṣṇu, sous...

-

BHĀRATA NĀṬYA-ŚĀSTRA DE

- Écrit par Jean VARENNE

- 212 mots

Héros éponyme de l'Inde, fils du roi Dushyanta (ou Dushmanta), de la dynastie « lunaire » des Pauravas, et de la belle Shakuntala, fille de l'ermite Vishvamitra, Bhārata aurait été suivant la tradition le premier souverain universel de l'Inde. Ses trois « fils », ou descendants par Shantanu roi...

-

BRAHMANISME

- Écrit par Anne-Marie ESNOUL

- 3 596 mots

Viṣṇu, d'origine védique, se rangeait au nombre des āditya, dieux solaires, fils d'Aditi, « la Sans-limite ». Dans leMahābhārata, sa fusion avec Nārāyaṇa – personnage assez mystérieux, assimilé par certains textes antérieurs au brahmán ou à Puruṣa, l'Homme cosmique – ainsi qu'avec Kṛṣṇa-Vāsudeva... - Afficher les 21 références

Voir aussi