MAIN

Article modifié le

Chirurgie de la main

Depuis plus d'un demi-siècle, la chirurgie de la main est apparue comme une entité distincte de la chirurgie générale. Aux États-Unis, Koch, Mason, Allen, puis Bunnell, en Europe, Marc Iselin puis J. Gosset et R. Tubiana ont peu à peu « promu » son autonomie.

Celle-ci trouve sa justification dans trois considérations essentielles :

– L'organe à réparer a une fonction très délicate.

– Les techniques microchirurgicales ont une importance majeure.

– Le malade ou le blessé à opérer a besoin d'une assistance psychologique.

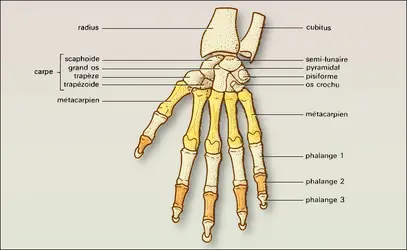

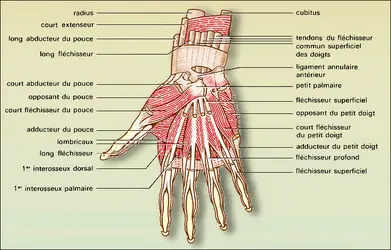

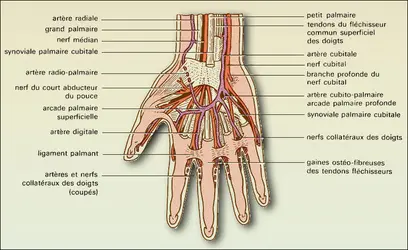

L'organe blessé

C'est un truisme de rappeler qu'anatomiquement la main est la plus fantastique concentration d'éléments nobles et indispensables, dans un volume réduit, où toute blessure risque d'entraîner des dégâts considérables.

En matière de traumatismes, même graves, des organes périphériques, le pronostic vital est rarement en jeu, mais l'élément fonctionnel est primordial.

Le problème de base dans la réparation d'une main est d'assurer sa mobilité, en même temps que sa stabilité, sa couverture et sa sensibilité : l'élaboration de la tactique chirurgicale doit tenir compte de ces éléments, en même temps que de l'inéluctabilité de la fibrose post-opératoire. Pour éviter, ou tout au moins limiter celle-ci, il faut opérer le moins possible, donc le plus complètement possible à chaque fois, en mobilisant au plus rapidement des éléments entièrement réparés.

Cette conception de la chirurgie la plus globale et la moins répétitive est une des bases de la spécialité.

Le rétablissement d'une fonction aussi normale que possible des éléments atteints aura donc nécessité des interventions reconstructives complexes dont le résultat peut être annulé par une évolution infectieuse.

La lutte contre l'infection n'est pas affaire d'antibiotiques mais d'opérations sur une peau bien décontaminée, d'excision complète des tissus contus voués à la nécrose, et de couverture par peau saine convenablement placée sur les réparations sous-jacentes.

Il n'y a aucun inconvénient à différer l'intervention réparatrice du temps nécessaire à obtenir une peau parfaitement propre et décontaminée, et une séparation nette des zones qui vont se nécroser, guidant ainsi l'excision avec sûreté.

C'est pourquoi le délai entre l'accident et le moment de l'intervention peut varier de quelques heures à plusieurs jours, à partir du principe que plus une plaie est contuse et souillée, plus le délai sera long. Il faut compter de trois à cinq jours d'attente dans les conditions défavorables, mais certaines plaies, nettes, propres, ne contenant pas de corps étrangers, peuvent être opérées immédiatement.

Dans le cas des plaies hémorragiques ou avec corps étrangers inclus, une hémostase et un nettoyage d'urgence s'imposent, même si l'on ne ferme pas la peau.

De même, les luxations et les fractures instables menaçant la vitalité locale doivent être réduites et contenues d'urgence sans fermeture cutanée initiale.

Lorsque toutes les conditions favorables auront été réunies, l'intervention chirurgicale réparatrice doit alors avoir lieu le plus rapidement possible.

Ceci amène à la concentration des cas sévères dans des services spécialisés, car le blessé n'a guère à craindre des délais (ce que l'exemple de la chirurgie de guerre démontre) et tout à gagner de bénéficier des moyens adéquats en personnel et en matériel.

Moyens en personnel grâce à la possibilité de formation de vrais spécialistes au contact de nombreux cas. Moyens en matériel, car celui-ci devient de plus en plus onéreux et demande, pour être rentabilisé, une pleine utilisation.

Les techniques microchirurgicales

Depuis 1960, une acquisition technique importante et utile est la microchirurgie.

La microchirurgie nerveuse est devenue une technique de routine : elle n'apporte qu'une amélioration de la qualité des résultats des réparations nerveuses par rapport aux techniques plus simples utilisées jusque-là.

La microchirurgie vasculaire, au contraire, est une véritable révolution en ce sens qu'elle permet des réparations qui étaient impossibles auparavant. La microchirurgie vasculaire a deux champs d'application en chirurgie de la main :

– L'un, peu public, mal connu, mais de loin le plus riche en promesses, est la microchirurgie de transplantation qui permet d'éviter certaines autoplasties à distance (abdominales ou brachiales) par le transfert direct de peau ou de tissus avec anastomoses vasculaires et nerveuses permettant sa survie sur le site receveur ainsi que sa sensibilité.

– L'autre, prestigieux, spectaculaire et recherché de la presse à sensation est la chirurgie de replantation des segments de membres, ou mieux encore l'exceptionnelle prouesse qu'est la greffe avec remplacement des mains, lorsque celles du patient ne sont pas récupérables. Elle a certes des indications et, avec des équipes techniquement au point, obtient des succès parfois fonctionnels et en tout cas flatteurs pour les chirurgiens. Mais, dans un pays développé, les amputations nettes susceptibles d'être replantées sont en nombre insuffisant pour justifier les moyens nécessaires en personnel et en technique si ceux-ci sont dispersés.

Nous en revenons donc à la notion de centres géographiques où sont concentrés ces moyens en personnel : des équipes disponibles, instruites, et le matériel onéreux qui doit exister, non seulement au bloc opératoire, mais encore dans un centre d'apprentissage de la microchirurgie où est enseignée la technique et où s'entraînent et se recyclent les opérateurs de façon à rester aptes à exécuter ces interventions.

Les problèmes de rééducation ont une importance essentielle car la rééducation visant à recréer des mouvements et des attitudes n'est pas adaptée à la situation nouvelle qu'a instaurée l'acte chirurgical. Dans un centre spécialisé, doté d'un personnel qualifié et muni du matériel biomédical adéquat, le patient sera rééduqué au sens vrai, c'est-à-dire qu'on doit lui réapprendre les gestes usuels, qu'il connaissait, avec une nouvelle main, qu'il ne connaît plus. On doit donc lui apprendre sa main plus que le mouvement, à l'aide de gestes appris dont l'automatisme l'aidera. Nous sommes donc en faveur d'une ergothérapie adaptée à chaque métier et portant globalement sur un geste utile, et non sur une fonction abstraite.

Cette rééducation, comme la chirurgie, tient obligatoirement compte de la personnalité de l'opéré.

La personnalité de l'opéré

L'importance de ce facteur est telle que le psychologue sera un élément indispensable de l'équipe chirurgicale.

En effet, surtout chez un sujet prédisposé, une quantité de problèmes peuvent s'extérioriser à l'occasion d'une blessure de la main. Certains patients paraissent incapables de mentaliser leurs conflits psychiques, professionnels ou conjugaux. Ces conflits, ne pouvant accéder aux processus psychiques, ne prendront jamais une tournure névrotique. Ils restent somatiques et s'expriment sur un mode corporel.

On est souvent en présence de patients dont la pauvreté d'expression n'est que rarement imputable à une quelconque débilité ou à une insuffisance culturelle, mais plus fréquemment à une organisation globale dominée par le somatique. Le corps du patient psychosomatique parle par impossibilité d'expression à un autre niveau. Lorsque la main disparaît de la réalité corporelle, toute déformation ou imperfection du résultat chirurgical est amplifiée et accrue jusqu'à l'incapacité totale comme si, dans cette main, passait toute la charge de tension, de frustration et de conflit ressentie.

En chirurgie de la main, le nombre de ces malades est important. Nous savons maintenant qu'un échec thérapeutique retentissant viendra sanctionner une intervention faite à la légère sur de seules considérations techniques.

Le contexte psycho-affectif du blessé doit être connu car les suites opératoires, la guérison et la réinsertion sociale du blessé dépendent, non seulement de la qualité de la chirurgie, mais aussi de la compréhension de sa personnalité.

En effet, la non-guérison est fréquente quand le patient trouve dans l'hospitalisation et la maladie des bénéfices dits « secondaires », mais suffisamment gratifiants pour entrer en conflit avec ceux de la guérison.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Claude GILLOT : professeur à la faculté de médecine de Paris

- François ISELIN : chirurgien de l'hôpital de Nanterre, directeur de l'unité de chirurgie de la main et d'Urgences-Mains Paris-Ouest

- Marie PEZÉ : docteur en psychologie, psychanalyste, chargée de cours à l'université de Paris-VII, attachée de psychopathologie à l'hôpital de Nanterre.

Classification

Médias

Autres références

-

APONÉVROTIQUE TISSU

- Écrit par Didier LAVERGNE

- 272 mots

Tissu conjonctif fibreux constitué de plusieurs plans de fibres collagènes. Celles-ci sont parallèles entre elles dans un plan donné, mais d'un plan à un autre l'orientation des fibres est entrecroisée. Ainsi se constitue une trame jouant un rôle mécanique d'enveloppe souple et élastique. Cette...

-

ARTICULATIONS

- Écrit par Claude GILLOT et André-Paul PELTIER

- 6 074 mots

- 4 médias

...convexe dans l'autre (comme une selle de cheval). Il existe deux courbures, deux axes passant par le centre des courbures, et deux variétés de mouvements. Par exemple, l'articulation du métacarpien du pouce avec le trapèze, os du carpe, permet la flexion-extension, la latéralité ; mais la trapézo-métacarpienne... -

CANAL CARPIEN SYNDROME DU

- Écrit par Jean-Paul CAMUS

- 365 mots

Le canal carpien est un défilé fibro-osseux situé entre la paume de la main et le poignet ; il est limité en arrière par le carpe et en avant par le ligament annulaire. Dans ce canal inextensible vont vers la main les tendons fléchisseurs et leur gaine, entourant le nerf médian qui véhicule...

-

DERMATOGLYPHES PALMAIRES

- Écrit par Georges OLIVIER

- 917 mots

- Afficher les 14 références

Voir aussi

- PANARIS

- ARTÈRES

- ANASTOMOSE

- MICROCHIRURGIE

- INFECTION

- PLAIE

- NERFS

- POIGNET

- PHALANGE, anatomie

- MÉTACARPE, anatomie

- CARPE, anatomie

- RÉÉDUCATION

- ONGLE

- NERF CUBITAL

- ORTHOPÉDIQUE CHIRURGIE

- VAISSEAUX SANGUINS

- ANATOMIE HUMAINE

- FLEXION MOUVEMENT DE

- ABDUCTION MOUVEMENT D'

- DOIGTS, anatomie humaine

- POUCE, anatomie

- PRÉHENSION MOUVEMENT DE

- EXTENSION MOUVEMENT D'

- TENDONS, anatomie

- NERF RADIAL

- NERF MÉDIAN

- SQUELETTE HUMAIN