- 1. Historique des maladies à vecteurs

- 2. Caractéristiques de la transmission vectorielle d'une maladie

- 3. Le rôle du vecteur dans la transmission vectorielle

- 4. Les principales maladies à vecteurs

- 5. Stratégies de lutte contre les maladies à vecteurs

- 6. Maladies à vecteurs et changements climatiques

- 7. Bibliographie

MALADIES À VECTEURS

Article modifié le

Caractéristiques de la transmission vectorielle d'une maladie

Au contraire des zoonoses – qui, selon leur définition stricte, sont des infections transmissibles directement par l'animal à l’homme (et vice versa) –, une maladie à vecteur exige une transmission indirecte à l'homme de l'agent pathogène, et cela par l'intermédiaire obligé d'un vecteur. Le cas historique de la fièvre jaune permet de préciser la singularité des maladies vectorielles.

La fièvre jaune débute brutalement par une forte fièvre, suivie de signes cliniques liés à une atteinte hépatique (ictère infectieux), rénale (insuffisance rénale aiguë) et digestive (hémorragies abondantes, le vomito negro des anciens auteurs). La mort survient dans 20 à 50 p. 100 des cas avérés. Jusqu'à l'introduction d'un vaccin vers 1935, cette maladie a dévasté les zones côtières tropicales de l'Afrique et de l'Amérique jusqu'en Floride. Le rôle de la navigation dans la propagation de la fièvre jaune a entraîné des quarantaines très strictes. Comme on croyait à une transmission du « microbe » d'homme à homme, les autres mesures de prophylaxie reposaient sur la désinfection des locaux et des effets personnels des malades. Si, dès 1880, Finlay avait conclu à la transmission de la maladie par des moustiques, ses travaux ont été marginalisés pendant vingt ans par la recherche d’inspiration pasteurienne du « microbe de la fièvre jaune » (microbe de Sanarelli). C'est l'Américain Walter Reed (1851-1902) et son équipe qui ont démontré, en 1900, la transmission de la fièvre jaune par des moustiques à des sujets volontaires : l'agent de cette maladie était bien transmis par un moustique du genre Aedes (à l'époque appelé Stegomya) qui s'était infecté quelques jours auparavant lors d'un repas de sang sur un malade. Ce résultat fut confirmé presque immédiatement par des chercheurs brésiliens de Rio de Janeiro. Il n'y a pas de transmission d'homme à homme ni par les effets d'un malade. La prophylaxie a donc évolué immédiatement vers la destruction des Aedes en contact avec les malades et, donc, susceptibles d'être infectés et de devenir transmetteurs, et celle des gîtes naturels de ces moustiques. La biologie du vecteur, ici Aedesaegypti, se précise alors et explique le confinement de la fièvre jaune à certaines zones géographiques (caractérisées par leur température, leur humidité, etc.) qui constituent les écosystèmes naturel et urbain permettant au moustique de vivre et de se reproduire. Là où une population de ce vecteur ne vit pas de manière permanente, il n'y a pas de fièvre jaune persistante.

L'épidémiologie ultérieure met en évidence le rôle des activités humaines dans l'apparition des épidémies de fièvre jaune et la dissémination de la maladie. Au Sénégal et au Brésil, le virus infecte normalement des singes : ces animaux constituent le réservoir naturel du virus. Les moustiques assurent la circulation naturelle du virus entre singes. En Afrique, cette circulation s'opère dans la forêt dense humide et reste confinée dans la canopée, ce qui a pour conséquence une faible transmission vers l'homme. En bordure des forêts, en revanche, les insectes et les singes pullulent à certaines périodes. Or ces zones étant très cultivées (bananeraies) et très peuplées – et certains moustiques piquant également le singe et l'homme –, on assiste au glissement vers un cycle où le virus circule entre le moustique, le singe et l'homme. Cette cohabitation périodique est à l'origine de poussées épidémiques saisonnières. Dans la savane sèche, les populations conservent l'eau, du fait de sa rareté, dans une multiplicité de récipients dans lesquels Aedespullule. La cohabitation de singes infectés et d'Aedes « domestiques » peut se traduire par l'infection de ces derniers et une flambée épidémique locale. La circulation des humains, la transmission du virus par les moustiques infectés et les abondantes populations urbaines de moustiques domestiques qui s'infectent sur l'homme expliquent les épidémies urbaines. La situation épidémiologique en Afrique est donc celle de flambées épidémiques affectant d'abord les zones cultivées puis migrant vers les villes en l'absence de vaccination. Au Brésil, les singes sont sensibles au virus et la plupart meurent de l'infection. Le virus persiste donc sur place à bas bruit chez le vecteur au travers des singes. Ce n'est que lors d'une intervention humaine dans les forêts que les vecteurs peuvent transmettre la maladie aux agriculteurs ou prospecteurs venus sur place. Cette situation est à l'origine des quelques centaines de cas, tous ruraux, observés chaque année en dépit d’une vaccination systématique de la majorité de la population. Les épidémies urbaines d'autrefois étaient en revanche largement alimentées par la circulation maritime à partir des foyers endémiques d'Amérique centrale.

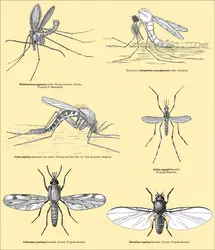

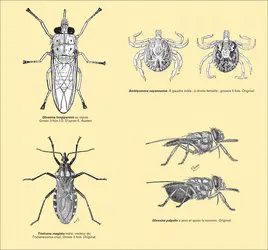

Ainsi l'existence d'une maladie à vecteur est-elle associée à de nombreuses contraintes. Il faut d'abord un écosystème favorable au vecteur. Il faut qu'à l'intérieur de cet écosystème se trouve un réservoir naturel stable de pathogènes, ce dernier pouvant être une population animale sauvage (le tatou pour Trypanosomacruzi, l'agent de la maladie de Chagas ; les cervidés pour la maladie de Lyme), domestique (le chien pour les leishmanioses) ou commensale (le rat pour la peste), ou encore l'homme (paludisme humain, dengue et chikungunya). Le vecteur lui-même n'est pas n'importe quel insecte d'un genre donné : il appartient presque toujours à une espèce bien définie, voire à un variant de cette espèce, pour un agent pathogène donné. L'éthologie des vecteurs (exigence de repas de sang, lieu de ponte, mode d'accouplement, affinités hématophages pour telle ou telle espèce animale, etc.) constitue également un facteur critique de l'efficacité de la transmission. En outre, l'agent pathogène peut évoluer et s'adapter à un autre vecteur mieux acclimaté aux conditions locales. C'est ce qui se passe pour les cas aigus récents de maladie de Chagas, liés au passage du trypanosome dans une punaise arboricole, ou bien encore pour la maladie de la langue bleue (ou fièvre catarrhale) affectant les ovins et les bovins.

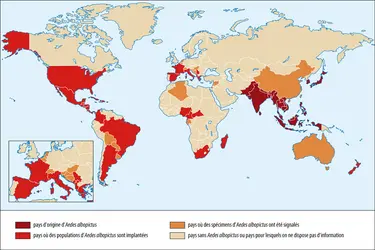

Une conséquence importante est qu'une maladie humaine ou animale à vecteur est liée à l'interaction de l'homme ou de l’animal avec un écosystème dans lequel l'agent infectieux et son vecteur sont en équilibre avec d'autres populations animales. Cela explique pourquoi ces maladies ont été révélées le plus souvent par la mise en exploitation de zones jusque-là peu habitées et dont on modifie de surcroît souvent l'écosystème, ou encore par le développement du commerce qui introduit alors l'agent infectieux dans une nouvelle zone dans laquelle il proliférera si le biotope lui est favorable. Tous les cas sont différents, mais ils sont sous-tendus par l'activité humaine : commerce transatlantique pour la fièvre jaune (qui apparaît au Yucatán au xviie siècle à partir de l’Afrique), plantations de café pour les leishmanioses forestières au Brésil au début du xxe siècle, exploitation de la forêt pour la maladie du sommeil au Congo, modifications de l'habitat traditionnel (obligation faite d'habiter des maisons en pisé) pour la maladie de Chagas. Si l'on sort de l'espace tropical, une situation identique se retrouve pour des maladies plus cosmopolites. Par exemple, les explosions épidémiques de peste observées dans les années 2000 à Madagascar sont liées à l'insécurité : la population a été contrainte de rapatrier ses réserves de grains dans les maisons (au lieu de les conserver dans des greniers collectifs), ce qui a entraîné une proximité avec les rats pestiférés et leurs puces. L'exposition peut être professionnelle, comme dans le cas de la maladie de Lyme chez les forestiers. La médecine vétérinaire offre d'autres exemples, tels que les maladies à tiques d'Afrique du Sud révélées par l'exploitation intensive des bovins au début du xxe siècle, ou encore, depuis la fin des années 1990, la dissémination de la maladie de la langue bleue en Europe. Autre cas d’école, le déplacement du vecteur hors de son biotope habituel peut entraîner une expansion géographique inattendue de maladies. C’est le cas de la dengue et du chikungunya : leur vecteur, Aedesalbopictus, est assez peu exigeant au niveau de son écosystème. À l’origine endémique de l’Asie du Sud-Est, Aedesalbopictus s’est établi à partir du xviiie siècle, du fait du développement du commerce international, à La Réunion, puis, à partir de 1870, en Amérique centrale, aux Antilles et aux États-Unis. Depuis 1980, il est apparu en Europe méditerranéenne. Il s’est ensuivi des poussées épidémiques de chikungunya dans ces différentes zones, par exemple en 2014 aux Antilles, et l’installation endémique de la maladie.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Gabriel GACHELIN : chercheur en histoire des sciences, université Paris VII-Denis-Diderot, ancien chef de service à l'Institut Pasteur

Classification

Médias

Autres références

-

ACARIENS

- Écrit par Jean-Louis CONNAT et Gabriel GACHELIN

- 6 632 mots

- 2 médias

...La première, rencontrée essentiellement dans les zones tempérées, est une infection bactérienne dont les atteintes chroniques peuvent être redoutables. Elle est propagée par les tiques qui transmettent, lors d'un repas sanguin, une bactérie de type Borrelia burgdoferi à l'homme et à d'autres... -

ANOPLOURES

- Écrit par Robert GAUMONT

- 1 023 mots

- 10 médias

Lespoux sont les vecteurs du typhus exanthématique dont les épidémies sont toujours survenues lorsque la famine, les guerres ou l'emprisonnement contraignaient certains groupes humains à perdre leurs habitudes de propreté. L'agent infectieux est Rickettsia prowazeki, et il est bien établi... -

ARBOVIRUS

- Écrit par Claude HANNOUN et Jean-François SALUZZO

- 1 868 mots

- 1 média

Les maladies provoquées chez l'homme par les arbovirus sont assez variées. En fait, elles ont toutes en commun, après la contamination par piqûre et la période d'incubation, une phase initiale de « virémie » au cours de laquelle le virus est présent dans le sang, ce qui permet à de nouveaux arthropodes... -

BURGDORFER WILLY (1925-2014)

- Écrit par Encyclopædia Universalis

- 434 mots

Wilhelm (Willy) Burgdorfer est un chercheur américain né à Bâle, en Suisse, le 27 juin 1925. Il est surtout connu pour avoir découvert en 1981 la bactérie responsable de la maladie de Lyme, une infection propagée par les tiques, un spirochète plus tard baptisé Borrelia burgdorferi...

- Afficher les 43 références

Voir aussi

- TRYPANOSOMES

- PALMIER

- HÔTE, épidémiologie

- SINGES

- RÉPARTITION DES FLORES & DES FAUNES

- TRYPANOSOMIASES

- CHANGEMENT CLIMATIQUE

- RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

- PUNAISE

- ÉPIDÉMIES

- MÉDECINE HISTOIRE DE LA

- MALADIES TROPICALES

- MÉDECINE PRÉVENTIVE ET PRÉVENTION MÉDICALE

- PIQÛRES D'INSECTES

- AEDES, entomologie

- AÇAÏ

- REED WALTER (1851-1902)

- INHIBITEUR DE PROTÉASOMES