MALTE

| Nom officiel | République de Malte |

| Chef de l'État | Myriam Spiteri Debono - depuis le 4 avril 2024 |

| Chef du gouvernement | Robert Abela - depuis le 13 janvier 2020 |

| Capitale | La Valette |

| Langue officielle | Maltais , Anglais |

| Population |

552 747 habitants

(2023) |

| Superficie |

320 km²

|

Article modifié le

Préhistoire

Les premiers Maltais furent-ils des marins et des paysans siciliens ?

C'est au Ve millénaire (site de Skorba : 4190 ± 160 et 3810 ± 200 av. J.-C., datations par le radiocarbone) que remontent les plus anciennes traces humaines actuellement connues sur les îles. Il s'agit de populations paysannes cultivant du blé, de l'orge et des lentilles, élevant des moutons, des chèvres et des bœufs. Elles occupent des grottes (Ghar Dalam) ou vivent dans des établissements de plein air (Skorba). La présence d'un système économique déjà élaboré, orienté vers la production, correspond manifestement à un processus d'importation. Les céramiques de ces premiers agriculteurs maltais ont des affinités certaines avec la céramique sicilienne (civilisation de Stentinello) et il est vraisemblable qu'il faut chercher sur la grande île l'origine des premiers Maltais connus. L'utilisation de l'obsidienne dès la fin du Ve millénaire, dont l'origine peut être Lipari ou Pantelleria, confirme l'existence de relations maritimes. À une époque où la navigation connaît en Méditerranée un essor rapide, il n'est pas impensable que des traces d'un Néolithique plus ancien, voire celles d'un peuplement épipaléolithique ne soient à terme révélées par la recherche.

À partir du moment où on a identifié les populations insulaires, leur évolution paraît s'effectuer sans pression externe essentielle. Le IVe millénaire est marqué par des styles céramiques originaux – dont témoignent des louches, des coupes à pied, des vases à col cylindrique – caractérisés d'abord par une dominante grise, puis par une dominante rouge. Au cours de cette troisième phase (Red Skorba), datée de 3225 ± 150 sur le site éponyme, les influences sud-italiques sont à nouveau sensibles. On trouve en effet dans le coloris des poteries maltaises comme dans leurs éléments de préhension (« trompettes », « bobines ») des affinités avec la civilisation de Diana, vaste complexe installé en Sicile et dans une grande partie de l'Italie péninsulaire qui commercialise jusqu'à Malte l'obsidienne provenant des gisements de Lipari.

Hypogées et monde des morts

Un nouveau stade est atteint vers la fin du IVe millénaire (phase de Zebbug). Les styles céramiques se modifient sensiblement : on modèle des tasses, des plats tronconiques, des urnes décorées de faisceaux de lignes droites ou courbes. Cet horizon est daté de 3190 ± 150 et de 3050 ± 150. Les affinités les plus sensibles sont encore à chercher en Sicile, où le style de San Cono Piano Notaro connaît des formes parfois proches et un décor de lignes incisées. Mais, dans ce cas, les dates proposées sont généralement plus tardives et, jusqu'à plus ample information, il ne semble pas qu'il y ait concordance parfaite entre ces deux complexes. Les premiers hypogées connus, ceux de Ta Trapna, apparaissent à Malte au IVe millénaire. Creuser dans le roc des tombes collectives pour y déposer les défunts de la communauté devient vite l'un des traits culturels marquants de la Malte préhistorique.

Une évolution typologique de ces tombeaux pourrait être mise en évidence : à l'origine petites poches creusées en terrain calcaire à Ta Trapna, ensuite chambres plus complexes de la nécropole de Xemxija présentant parfois des plans polylobés originaux (tombe 5), enfin vaste complexe hypogéique à plusieurs étages et à nombreuses chambres de Hal Saflieni. L'hypogée de Hal Saflieni est l'une des plus importantes tombes artificielles de la Méditerranée. On suppose qu'il fut en même temps un vaste caveau et un lieu de culte. Ici furent déposés les cadavres de plusieurs milliers de personnes, accompagnés de bijoux, d'amulettes, de céramiques. Mais la tombe fut aussi, à sa façon, une sorte de temple. On alla jusqu'à tenter une assimilation aussi parfaite que possible avec les temples en plein air en sculptant dans la roche piliers, linteaux ou poutres tels qu'on peut les voir dans l'architecture des principales constructions de l'archipel. Une salle, le « Saint des Saints », est de ce point de vue un chef-d'œuvre inégalé. En ces lieux vénérés furent déposées des déesses obèses d'albâtre ou de calcaire, des têtes modelées de prêtres ou de pèlerins et surtout une petite statuette de terre cuite, la Dame endormie, au corps charnu livré au sommeil. De même que la plupart des constructions « aériennes », cet hypogée eut une longue vie. On commença à l'aménager dès la fin du IVe millénaire ; on continua à l'agrandir par la suite en y ajoutant de nouvelles salles, de sorte qu'il était encore en usage plusieurs siècles après les débuts de son creusement.

Les temples mégalithiques

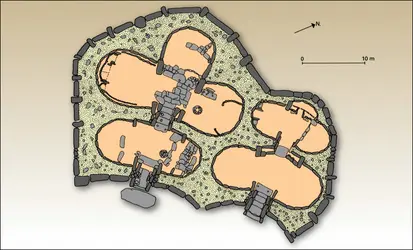

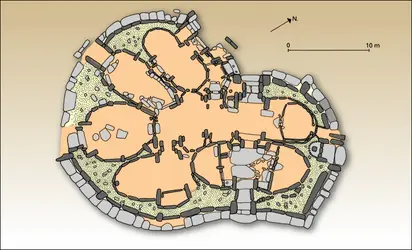

Ce sont à coup sûr les temples qui font la renommée de la Malte préhistorique. Mais on ignore si cette fonction de temple fut d'emblée affirmée. Peut-être ces importantes constructions de pierre furent-elles au début de simples sépultures ? C'est en tout cas l'opinion de quelques chercheurs qui rapprochent leur plan tréflé, caractéristique, des lobes de certaines grottes sépulcrales artificielles plus anciennes (Xemxija). Quelle qu'ait été la raison de leur construction, la gestion de ces imposants bâtiments, leur entretien, le rôle qu'ils ont dû jouer dans la société maltaise devaient certainement être pris en charge par un corps social spécialisé dans le domaine du spirituel. La répartition des temples, qui sont tantôt isolés, tantôt groupés par deux, par trois ou par quatre, montre à l'évidence qu'ils étaient les lieux de culte des diverses communautés rurales disséminées dans l'archipel. En dépit de cette distribution variée sur l'ensemble du territoire, les constructions présentent toutes certains canons architecturaux spécifiques. Ce sont notamment les façades courbes, les plans tréflés, l'utilisation de piliers épais parfois disposés perpendiculairement. On a tenté d'établir une évolution typologique de ces monuments. L'entreprise est périlleuse car certains temples ont été modifiés, réaménagés, ont subi des transformations qui ne permettent pas de saisir convenablement leurs états successifs. Certains chercheurs attribuent les plus anciens monuments à la phase de Mgarr, datée de 2710 ± 150 avant J.-C., sur le site éponyme. D'autres archéologues, partisans d'une chronologie plus contractée, pensent que ce n'est qu'à la phase suivante (dite de Ggantija), vers 2600 avant J.-C., qu'il faut attribuer les monuments primitifs. Quelle que soit la fourchette retenue, plusieurs monuments présentent des traces évidentes d'archaïsmes : plans lobés (Tarxien ancien, Mgarr) ou tréflés (Ggantija-Sud, chambres profondes, Mgarr, Kordin III), murs à blocs empilés (Mgarr, Ggantija-Sud) ; ils relèvent des premiers stades du mégalithisme maltais. D'autres caractères apparaîtront par la suite et on aura des temples à cinq chambres, et même dans un cas (Tarxien) à sept. Le temple de Ggantija en particulier témoigne de l'évolution progressive d'un site : temple tréflé primitif auquel on adjoignit deux pièces antérieures, puis construction au nord d'un deuxième temple à cinq pièces, enfin édification d'un mur général d'enceinte englobant les deux monuments. La conservation partielle de la façade en appareil cyclopéen donne une assez bonne idée du caractère monumental de telles constructions.

L'emploi d'un appareil mieux travaillé, plus régularisé (surtout lorsqu'on a utilisé un matériau plus facile à sculpter, le calcaire à globigérines) a donné parfois des bâtiments d'une grande pureté architecturale. Les deux temples de Mnaidra, certaines parties du temple – sans doute très remanié par rapport à son plan primitif – de Hagiar Kim, sont de véritables chefs-d'œuvre dans l'art de la pierre : appareil régularisé, taille impeccable des supports et des linteaux, assemblage des blocs sur les façades ou dans l'agencement des murs incurvés, portes rectangulaires découpées dans un seul bloc, autels, tabernacles, motifs sculptés, etc. La question de la couverture des temples a fait l'objet de nombreuses discussions. Malgré l'incurvation de leurs murs, on ignore absolument si les temples de Malte étaient réellement voûtés ; on pense généralement que la partie terminale était plane, comme semble l'indiquer le « toit » du « Saint des Saints » de Hal Saflieni.

Le bâtiment le plus complexe, le plus vaste aussi, est manifestement celui de Hal Tarxien. Il s'agit en fait du regroupement de trois temples bâtis successivement, puis imbriqués dans une même enceinte à une époque plus récente. Une datation 14 C pour la période « tarxienne » de la civilisation maltaise a indiqué 2430 ± 150 avant J.-C. L'importance du bâtiment qui, par endroits au moins, pouvait comporter un étage, laisse penser qu'il s'agissait peut-être d'une sorte de temple-marché, et que l'on s'orientait déjà ici vers une phase palatiale à la manière des systèmes helladique et minoen.

La fin d'un âge d'or

Pendant toute cette longue période de la civilisation maltaise, incluse entre 2700 et 2300 en chronologie radiocarbone, entre 3500 et 3000 en chronologie réelle, la culture matérielle évolue assez peu. Des changements sont perceptibles dans les styles céramiques où apparaissent pourtant quelques originalités (vases portant un cordon en relief placé près de la base et à décor incisé de la phase Ggantija, anses à perforations incluses dans la paroi des récipients du stade tarxien). Mais, curieusement, l'outillage quotidien reste de pierre. C'est d'ailleurs avec des instruments rudimentaires de pierre et de matières végétales (cales, leviers, cordages, ciseaux, râpes, maillets) que furent construits ou sculptés les temples préhistoriques. À ce titre, l'exemple de Malte est remarquable : l'évolution sociale pyramidale y a permis l'émergence d'un mégalithisme original sans que pour autant cette société ait connu la métallurgie, facteur considéré parfois comme essentiel pour l'accélération sociale. Un autre trait de cette époque réside dans la sculpture ou le modelage de nombreuses statues ou idoles dont les formes adipeuses, très extériorisées, paraissent se rattacher aux cultes agraires du monde paléo-méditerranéen.

On ne sait trop pour quelle(s) raison(s) cet âge d'or disparut dans la seconde moitié du IIIe millénaire. Dans les ruines du temple tarxien, un cimetière fut aménagé par de nouvelles populations dont les racines ne sont pas connues (sud de l'Italie ? Sicile ? monde égéen ?). On les a un temps considérées comme les destructeurs de leurs brillants prédécesseurs, mais on pense aujourd'hui que leur arrivée sur l'archipel, vers 2000 avant J.-C., est en fait assez nettement postérieure à la disparition de la civilisation des temples. Les nouveaux venus incinèrent leurs morts et les déposent dans des urnes. Ils connaissent le travail du bronze et fabriquent notamment des haches plates et des poignards à rivets. On leur attribue la construction et l'utilisation des quelques tombes en gros blocs rencontrées dans l'archipel. Puis, vers le milieu du IIe millénaire, les populations s'installent dans des sites de hauteur fortifiés (par exemple Borg in Nadur). Les meilleurs rapprochements sont encore à chercher du côté de la Sicile. Dès cette époque, Malte entretient des relations commerciales avec Mycènes, comme en témoigne la découverte de céramique mycénienne sur l'île. La phase suivante (Bahrija) semble recouvrir la fin du IIe et les débuts du Ier millénaire.

Le développement de la préhistoire maltaise est caractérisé essentiellement par une évolution locale à laquelle se superposent des influences issues des terres les plus proches (Sicile, Italie du Sud). Le mythe du bastion ou du comptoir égéen vers les terres occidentales a vécu. On peut mettre en parallèle avec le monde égéen (Cyclades, Crète, Grèce continentale) cette société insulaire très tôt productrice d'une architecture monumentale spécifique, avec les implications sociales (hiérarchie, classes) que cela sous-entend. En revanche, le retard apparent en matière de métallurgie assimilerait plutôt Malte à certains modèles de la Méditerranée occidentale, aire où, toutefois, le métal apparaît souvent nettement plus tôt que dans le petit archipel. De même, la fin subite, au IIIe millénaire, de cette civilisation évoluée, est comparable à la décadence rapide de certaines cultures de la Méditerranée occidentale à l'âge du cuivre, et pourrait être un caractère plus occidental qu'oriental. Ce n'est que plus tard, au Ier millénaire, que Malte entrera définitivement dans l'orbe des cultures pan-méditerranéennes en passant sous le contrôle des Phéniciens, puis des Carthaginois, avant de s'intégrer au monde romain.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jacques GODECHOT : doyen de la faculté des lettres et sciences humaines de Toulouse

- Jean GUILAINE : directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, professeur au Collège de France

- Jean-Louis MIÈGE : professeur émérite d'histoire à l'université de Provence

- Pierre-Yves PÉCHOUX : maître assistant à l'université de Toulouse-Le-Mirail, expert de l'Organisation des Nations unies à Chypre

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Autres références

-

MALTE, chronologie contemporaine

- Écrit par Universalis

-

MINTOFF DOMINIC, dit DOM MINTOFF (1916-2012)

- Écrit par Martine MEUSY

- 525 mots

Homme politique maltais, deux fois Premier ministre (1955-1958 et 1971-1984). Entré au Parti travailliste maltais en 1944, Dominique Mintoff devient député, puis ministre du Travail en 1947. Il démissionne du cabinet pour diriger le parti (1949) et devient une première fois Premier ministre en 1955....

-

NAPOLÉON Ier BONAPARTE (1769-1821) empereur des Français (1804-1814 et 1815)

- Écrit par Encyclopædia Universalis et Jacques GODECHOT

- 8 337 mots

- 18 médias

...expansion française en temps de paix et trouvait difficilement tolérable qu'un seul État contrôlât les côtes continentales de Gênes à Anvers. La question maltaise fut l'occasion de la rupture. Prétextant que les Français n'avaient pas encore évacué certains ports napolitains, les Britanniques refusèrent... -

VALETTE LA

- Écrit par Pierre-Yves PÉCHOUX

- 382 mots

- 2 médias

L'agglomération, qui s'étend autour des ports naturels de la côte nord de Malte choisis en 1530 par les Hospitaliers de Saint-Jean pour abriter leur force navale, inclut depuis lors la capitale de l'île et regroupe, au début du xxie siècle, la moitié de sa population, soit près...

Voir aussi

- MALTAIS, langue

- ARMATEURS ou ARMEMENT NAVAL

- CITADELLE

- NAVALE CONSTRUCTION

- SAINT-JEAN-DE-JÉRUSALEM, DE RHODES & DE MALTE ORDRE DE

- NORMANDS

- BASES MILITAIRES STRATÉGIQUES

- TOMBE

- GOZO ÎLE DE

- TEMPLE MÉGALITHIQUE

- AIDE ÉCONOMIQUE

- FRANCE, histoire, de 1715 à 1789

- FRANCE, histoire, de 1789 à 1815

- BRITANNIQUE EMPIRE

- EAU APPROVISIONNEMENT ET TRAITEMENT DE L'