MAMMIFÈRES

Article modifié le

Les Placentaires

Les Placentaires, ou Euthériens, constituent le groupe frère des Marsupiaux ou Métathériens (cf. marsupiaux). Ils se différencient de ces derniers par un ensemble conséquent de synapomorphies concernant le trophoblaste, la présence d'un placenta chorio-allantoïdien pourvu de villosités, une gestation intra-utérine prolongée, des uretères latéraux par rapport aux éléments dérivés des canaux de Müller, un corps calleux entre les hémisphères cérébraux, l'absence de poche marsupiale et d'os marsupiaux (épipubis), des molaires supérieures bordées par des rangées de styles étroites, la fusion des canaux de Müller en un vagin, la présence de vésicules séminales, un foramen optique séparé de la fissure sphénorbitaire, etc.

Si les Euthériens semblent bien définis depuis longtemps comme groupe monophylétique, en revanche les relations unissant les différents ordres de Placentaires entre eux sont restées longtemps floues. Il existe désormais un large consensus sur leurs relations phylétiques, fondé sur l'analyse des gènes et sur la paléontologie. Les arbres phylétiques actuels ont presque complètement bouleversé les parentés supputées depuis Simpson (fig. 5).

Le groupe de Placentaires actuels le plus anciennement détaché de la lignée semble être celui des Afrothères ou Afrothériens. Il réunit des « Insectivores » primitifs (les Afrosoricides, soit les tenrecs et les taupes dorées), les rats à trompe (Macroscélides), l'oryctérope et les Téthythères-Pénongulés. L'oryctérope, espèce qui forme à elle seule un ordre aux affinités longtemps énigmatiques, celui des Tubulidentés, semble trouver sa place définitive entre les Téthythères-Pénongulés et les Afrosoricides, après avoir été rapproché des divers ordres d'Ongulés (des Artiodactyles, des Périssodactyles, des Téthythères, et même des Notongulés ou des Condylarthres). Le taxon actuel des Téthythères-Pénongulés comprend trois ordres : les Hyracoïdes (damans), les Siréniens (dugongs et lamantins) et les Proboscidiens (éléphants). Il forme un groupe naturel dont la parenté avait déjà été reconnue par les paléontologues. Pour ces derniers, les Téthythères réunissent les Siréniens, les Proboscidiens et les Desmostyles fossiles : tous ces animaux possèdent, entre autres synapomorphies, des dents jugales bilophodontes (constituées à l'origine de deux pointes ou lobes) ayant tendance à développer un lobe supplémentaire à partir de la partie supérieure du cingulum, des orbites déplacées vers l'avant et des prémaxillaires avec un important processus postérodorsal s'étendant autour de nasaux rétractés et s'approchant des frontaux. Pour les paléontologues, toujours, les Téthythères peuvent être groupés avec les Hyracoïdes (damans) en un superclade des Pénongulés sur la base de plusieurs caractères dérivés communs, comme l'expansion du squamosal (un os du crâne) dissimulant la face ventro-latérale du processus mastoïde, l'extension du jugal vers la fosse glénoïde, l'existence d'un placenta zonaire dans le développement de la membrane fœtale, d'un sac vitellin libre et réduit et d'une vésicule allantoïdienne bien développée et quadrilobée. La comparaison phylogénétique a validé à peu près ces hypothèses de parenté.

Les Édentés (Xénarthres) constituent le deuxième rameau à s’être détaché de la lignée ancestrale, ce qui, en fait, ne les déplace guère de leur position classique de Placentaires les plus anciennement différenciés.

Ensuite, les Euarchontoglires se sont individualisés, qui se scinderont ultérieurement en Rongeurs et Lagomorphes d'une part (les Glires), et, d'autre part, en Archontes (Primates, toupayes et galéopithèques) d'où sont définitivement exclus les Chiroptères.

Les Primates et les Scandentia (toupayes) partagent, avec les Dermoptères (galéopithèques) et les Chiroptères, un pénis pendulus suspendu par un fourreau réduit entre le scrotum et l'abdomen, et une facette sustentaculaire de l'astragale médialement en contact avec les facettes distales de cet os. Ces synapomorphies supposées permettaient de caractériser un superclade des Archontes qui se révèle maintenant exclusif des Chiroptères. Une fois encore, des modes de vie voisins (arboricolie pour tous, vol plané pour certains) auraient suscité des adaptations anatomiques convergentes. Les Lagomorphes et les Rongeurs sont unis par de nombreuses synapomorphies et forment indéniablement un taxon monophylétique, les Glires (cf. rongeurs et lagomorphes). Ceux-ci peuvent être rapprochés des Archontes grâce à des caractères dérivés communs concernant l'implantation de l'embryon dans l'utérus, la disposition de certaines branches du nerf maxillaire par rapport à l'alisphénoïde et celle de l'artère stapédiale et d'un nerf du rocher par rapport au tympan, et par la proximité génétique.

La branche suivante à s'individualiser, chronologiquement parlant, a été celle des « Insectivores » modernes, les Eulipotyphles (taupes, hérissons, musaraignes). Les Insectivores au sens de Simpson (Lipotyphla, considérés alors comme un seul ordre), avaient été rapprochés des Macroscélides (rats à trompe) et des Scandentia (toupayes) sur la base de caractères primitifs, c'est-à-dire de symplésiomorphies sans valeur classificatoire. L'hypothèse, aujourd'hui obsolète, d'une parenté préférentielle avec les Primates, argumentée de caractères touchant à la base du crâne, a été infirmée par l'étude de Lipotyphla fossiles. Des études morphologiques effectuées à la fin des années 1990 avaient déjà montré que, les Eulipotyphles et les Afrosoricides n'ayant rien à voir entre eux, l'ordre des Lipotyphles défini par Simpson était en fait un regroupement artificiel, ce que les études actuelles de séquençage ont confirmé.

Plus tard encore, les Chiroptères se sont différenciés, leur proximité avec les Eulipotyphles ayant été souvent évoquée avant l'apparition des méthodes phylogénétiques.

Ensuite est apparu, sur le tronc commun, le rameau des Cétartiodactyles, les dernières découvertes génétiques et paléontologiques ayant révélé la très grande parenté des Cétacés et des Artiodactyles constituant cet ordre.

L' antépénultième lignée à émerger fut celle des Périssodactyles.

L'avant-dernière lignée est celle des Pholidotes (Pangolins), qui se trouve être ainsi la lignée sœur des Carnivores, dernier grand groupe à émerger. Les Carnivores intègrent désormais les anciens Pinnipèdes, qu'on ne différencie plus des autres Carnivores. Les fossiles et la cytogénétique avaient déjà montré que les Pinnipèdes étaient un ordre artificiel : les otaries dérivent du même ancêtre que les ours, et les phoques sont parents des Mustélidés. La phylogénétique a donc confirmé le regroupement des Fissipèdes et des Pinnipèdes de Simpson en un seul ordre monophylétique, celui des Carnivores, étrange retour à des conceptions du début du xxe siècle. La situation anatomique des Pholidotes (pangolins) est ambiguë, car on pouvait penser les réunir éventuellement avec les Édentés sur la base de synapomorphies telles qu'un frontal muni d'une importante expansion ventrale participant à la constitution de l'orbite et entrant en contact avec le palatin, un alisphénoïde restreint ventralement à la paroi de l'orbite et ne possédant pas dorsalement de large contact avec le pariétal, une échancrure ischiatique entièrement (Xénarthres) ou presque entièrement (Pholidotes) fermée pour constituer un foramen sacro-ischiatique. La phylogénétique semble montrer qu'il n'en est rien, et qu'il n'y aurait que des convergences anatomiques entre Pholidotes et Xénarthres, ou bien des symplésiomorphies.

Le regroupement des divers ordres pour constituer le superclade des Ongulés n'est étayé que par quelques caractères anatomiques dont les changements d'état d'une espèce à l'autre n'étaient pas assurés. La classification actuelle retient à peine ce superclade (selon la place du départ du taxon des Carnivores, qui n'est pas encore certaine), mais de toute façon sans les Téthythères (Siréniens et Proboscidiens).

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Pierre CLAIRAMBAULT : professeur

- Robert MANARANCHE : docteur ès sciences, maître assistant à l'université de Paris-VII

- Pierre-Antoine SAINT-ANDRÉ : paléontologue

- Michel TRANIER : professeur au Muséum national d'histoire naturelle, ancien directeur des collections

Classification

Médias

Autres références

-

MAMMIFÈRES PLACENTAIRES (ORIGINE DES)

- Écrit par Jean-Louis HARTENBERGER

- 1 335 mots

- 2 médias

Chez les mammifères placentaires (dont l'homme fait partie), lors de la reproduction, l'œuf tout juste fécondé vient se nicher dans l'utérus de la mère et le placenta, organe essentiel à sa croissance, se développe alors autour de lui. Cette enveloppe protectrice que constitue le placenta filtrera...

-

EUCARYOTES (CHROMOSOME DES)

- Écrit par Denise ZICKLER

- 7 724 mots

- 9 médias

...homologues dans l'un des sexes et son désignés par les symboles X et Y ou Z et W (la différence des symboles traduit une différence évolutive). Ainsi, chez les mammifères et les insectesdiptères (dont la drosophile, ), le mâle est XY et la femelle XX (fig. 8). Chez les oiseaux et les insectes lépidoptères... -

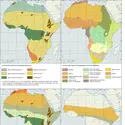

AFRIQUE (Structure et milieu) - Biogéographie

- Écrit par Théodore MONOD

- 5 703 mots

- 19 médias

La richesse de l'Afrique en Mammifères est bien connue et, dès qu'il est question de la faune de ce continent, chacun songe à l'éléphant, au zèbre, au gorille, à l'hippopotame et aux nombreuses antilopes. -

AMÉRIQUE (Structure et milieu) - Biogéographie

- Écrit par Marston BATES

- 4 960 mots

- 14 médias

L'histoire paléontologique de certains groupes demammifères (et de quelques reptiles) est mieux connue que celle d'autres animaux terrestres et forme un fil conducteur pour l'étude des affinités zoologiques. On doit toujours se souvenir pourtant que différents groupes d'animaux ont divers moyens de... -

ÂNE

- Écrit par Marie-Claude BOMSEL

- 690 mots

- 1 média

Ongulé plus petit que le cheval possédant de longues oreilles et des châtaignes (marques noires) sur les pattes antérieures. Répartition géographique (pour les ânes sauvages) : Afrique du Nord, Moyen-Orient et Asie centrale. Habitat : prairies, savanes et déserts. Classe : Mammifères ; ordre...

- Afficher les 206 références

Voir aussi

- OREILLE, zoologie

- TETHYTHERIA

- MAMMALIAFORMES

- ARCHONTES, zoologie

- GLIRES

- PÉNONGULÉS

- MAMMALIAMORPHES

- INTESTIN

- AMNIOTES

- AMNIOS

- ALLANTOÏDE

- COLONNE VERTÉBRALE

- PLACENTA

- RONGEURS ou SIMPLICIDENTÉS

- UTÉRUS

- ARTIODACTYLES

- MANDIBULE

- GLANDES

- ICTIDOSAURIENS

- PÉLYCOSAURES

- PLACENTAIRES ou EUTHÉRIENS

- SENSORIELS ORGANES

- CYCLE ŒSTRAL

- VAGIN

- SEXUEL COMPORTEMENT

- RÉPARTITION DES FLORES & DES FAUNES

- RHINENCÉPHALE

- BOIS, zoologie

- LAGOMORPHES ou DUPLICIDENTÉS

- TUBULIDENTÉS

- DIAPSIDES

- ŒSTRUS

- SYNAPSIDES

- BULLE TYMPANIQUE

- AFROTHÈRES ou AFROTHÉRIENS

- AFROSORICIDES

- EUARCHONTOGLIRES

- SCANDENTIA

- TOUPAYES

- EULIPOTYPHLES

- CÉTARTIODACTYLES

- ANIMAL RÈGNE

- PHYLOGÉNIE ou PHYLOGENÈSE

- FISSIPÈDES

- ANATOMIE ANIMALE

- GALÉOPITHÈQUE

- PINNIPÈDES

- XÉNARTHRES

- PHOLIDOTES

- PANGOLIN

- MACROSCÉLIDES

- PALAIS, anatomie

- THÉRIENS

- POIL

- MAMELLES

- ONGLE

- SABOT

- BLAINVILLE HENRI DUCROTAY DE (1777-1850)

- EUPANTOTHÉRIENS

- ÉPIDERME

- DERME

- HYPODERME

- ODORANTES GLANDES

- LACTÉALES GLANDES

- GRIFFE

- CORNE

- HOMÉOTHERMIE

- ENCÉPHALE

- DIADEMODON

- MORGANUCODON

- TÉLENCÉPHALE

- CIRCULATION

- OSSELETS DE L'OREILLE MOYENNE

- SYNAPOMORPHIE

- ANSE DE HENLÉ

- ANNEXES EMBRYONNAIRES

- ANATOMIE COMPARÉE

- PALÉOZOOLOGIE

- TAXINOMIE ou TAXONOMIE BIOLOGIQUE

- ENDOCRÂNIEN MOULAGE, paléontologie