MANUSCRITS Histoire

Article modifié le

Les manuscrits enluminés

Donner à des textes didactiques et narratifs un appui et un commentaire visuels grâce à l'insertion d'images est une pratique attestée dès la fin de l'Antiquité ; mais le développement en est lié à la transformation qui s'est opérée, à partir du ier siècle de notre ère, dans la forme même du livre. La généralisation, à partir du ive siècle, du codex a en effet offert à l'image une surface autonome, la page, ou folio, ainsi qu'un support capable de recevoir une ou plusieurs couches de peinture et, le cas échéant, de l'or en feuille. L'illustration du livre – son enluminure –, conçue en fonction du nouvel espace de la page, est ainsi une invention spécifiquement médiévale.

Formes de l'illustration

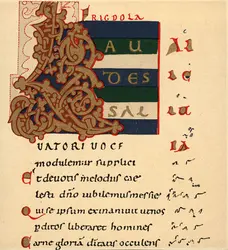

Cette illustration présente trois formes essentielles. La plus ancienne, attestée dès la fin du vie siècle, consiste à souligner le début du texte et ses principales articulations par des lettres ornées, agrandies et décorées de motifs abstraits, géométriques, d'entrelacs ou de motifs végétaux, floraux, zoomorphes, etc. Vers le milieu du viiie siècle apparaissent des lettres historiées qui représentent un objet, un personnage, une scène dont le rapport au texte est plus particulièrement signifiant. Avec la lettre historiée s'affirme le caractère narratif de l'image et s'établit, de manière synthétique et condensée, un système de relation entre le texte et son illustration. Lettres ornées et historiées témoignent ainsi des différentes fonctions attribuées dès l'origine à l'illustration du livre manuscrit : sa dimension esthétique et ornementale ; son aspect fonctionnel, qui est d'assurer un repérage de l'écrit, d'en faciliter la lecture littérale ; le rôle enfin de relais, de commentaire visuel, d'interprétation qu'elle peut jouer dans son face-à-face avec le texte.

La décoration marginale, qui occupe un ou plusieurs des bords du folio, de l'espace laissé vide autour de la justification, a essentiellement une fonction ornementale. Elle est souvent constituée, à partir du xiiie siècle, de motifs végétaux et floraux entrelacés (de petites feuilles de vigne ou vignettes ou, à partir de 1400, sous l'influence italienne, de feuilles d'acanthe). Mais elle peut aussi intégrer des éléments d'information comme les armes, devises, emblèmes du possesseur du manuscrit. Au xve siècle, elle devient l'espace privilégié des effets de mise en perspective et de trompe-l'œil. À partir du xiiie siècle apparaissent fréquemment dans les marges des figures et des scènes drolatiques, grotesques voire obscènes, qui constituent autant de contrepoints, d'interprétation souvent délicate, au texte sacré ou profane qu'elles accompagnent.

Les enluminures proprement dites, souvent précédées ou suivies de rubriques, qui commentent aussi bien le contenu de l'image que celui du texte dans lequel elle est insérée, sont très généralement situées, dans la période gothique (xiiie-xve s.), à l'intérieur de la justification et dans la proximité du passage qu'elles illustrent. Dans les manuscrits d'origine italienne, en revanche, elles sont souvent disposées dans la marge inférieure du folio. Elles peuvent occuper la largeur d'une ou de plusieurs colonnes du manuscrit, voire du folio entier. Un rôle particulièrement important est dévolu, au seuil du texte, à la lettre initiale et/ou à l'enluminure initiale, chargées d'en illustrer synthétiquement le contenu et d'en orienter la lecture. Ces enluminures initiales représentent très souvent, dans les copies des Évangiles, l'évangéliste au travail recevant son inspiration soit du Saint-Esprit, soit du symbole qui lui est attaché. Un autre scénario particulièrement fréquent dans l'illustration religieuse puis profane est la remise par son auteur du livre achevé à son destinataire. Mais l'image initiale peut aussi proposer en une scène unique, ou plus souvent subdivisée en deux ou plusieurs scènes par le biais d'une construction en carrés ou en médaillons superposés, une vision synoptique de l'ensemble ou des constituants essentiels du récit à venir. Le déroulement des images dans l'espace pictural vient alors recouper et préfigurer le déroulement du récit dans le temps de la lecture. La disposition en médaillons superposés, fréquente au xiiie siècle, s'apparente étroitement à la disposition des scènes dans les vitraux. Dans l'un et l'autre cas est également soulignée la fonction didactique dévolue à l'image.

L'enluminure sacrée

Ancien et Nouveau Testament, livres liturgiques, livres de prières, vies de saints et œuvres des Pères de l'Église constituent, à l'exception des copies d'œuvres antiques (manuscrits illustrés des œuvres de Virgile, des Comédies de Térence, etc.) ou d'ouvrages de caractère didactique et/ou allégorique comme les Bestiaires, la plus ancienne et la majeure partie des manuscrits illustrés. Orner les livres servant directement au culte (évangéliaires, sacramentaires, antiphonaires, etc.) de l'éclat conjugué de l'or, de l'argent, de la pourpre des enluminures et des pierres précieuses des reliures, concourt efficacement à exalter la gloire de Dieu dans l'enceinte qui lui est consacrée. Offerte à l'admiration et à la dévotion des fidèles, l'image sacrée, sacralisée, peut aussi devenir l'instrument efficace d'une méditation, faciliter le passage de la perception concrète à la contemplation mystique.

Les images et cycles d'images qui accompagnent les épisodes de l'Ancien et du Nouveau Testament dans les grandes Bibles illustrées, dont les plus anciens témoins datent du ve et du vie siècle, ont en revanche une fonction didactique affirmée. Au-delà de leur rôle ornemental toujours important, les images, en proposant un commentaire visuel souvent très abondant du texte sacré, sont un instrument privilégié de l'explicitation du sens et de la transmission d'un contenu dont elles scandent, articulent, mettent en forme et mémorisent les éléments essentiels. Un exemple ancien, particulièrement intéressant, est le cycle iconographique qui s'est élaboré autour du Commentaire de l'Apocalypse par le moine Beatus (dernier tiers du viiie s.) et que l'on retrouve notamment dans les enluminures de l'Apocalypse de Gérone (fin du ixe s.) ou de Saint-Sever (milieu du xie s.). La vision eschatologique qu'induit la forme même du texte de Jean, scandé par la répétition des « je vis », et qui est souvent rendue de manière littérale (que l'on songe par exemple à l'épée sortant de la bouche du Christ et traduisant visuellement le verset 19, 15, ou à la représentation de la Jérusalem céleste), s'y constitue simultanément en une série de symboles iconographiques qui forment une sorte d'histoire abrégée de la lutte du bien et du mal et du salut.

À partir du xiiie siècle, un trait caractéristique de l'illustration biblique est de mettre en concordance, par le biais de l'image, les deux Testaments. Ce système est particulièrement représenté par les Bibles moralisées (à partir de 1220), véritables livres d'images qui relèguent au second plan le texte et en proposent un commentaire qui s'appuie sur le mode d'exégèse de la Bible selon les quatre sens du texte (littéral, moral, typologique et anagogique).

Une mutation décisive dans l'histoire du livre manuscrit et de son illustration se produit au xiiie siècle, époque où la production des manuscrits, jusqu'alors assurée dans les scriptoria des abbayes ou des écoles capitulaires, se regroupe et se développe dans les centres urbains, au contact des universités et à l'intention d'une nouvelle clientèle laïque d'enseignants, d'étudiants, de bourgeois. Le Paris de Saint Louis devient ainsi et pour longtemps le premier centre de production de manuscrits enluminés de l'Occident. Les Bibles reproduisant de manière plus ou moins luxueuse et plus ou moins rigoureuse l'exemplar, le modèle officiel détenu par l'Université parisienne, y occupent toujours une place importante. Mais dès la fin du xive siècle connaît un succès tout particulier un livre destiné – comme le psautier dont il est au reste l'héritier – à la prière individuelle et à un public laïc : il s'agit du livre d'heures, qui donnera lieu à quelques-uns des chefs-d'œuvre de l'enluminure occidentale, comme les Heures de Jeanne d'Évreux (1325-1328), illustrées par Jean Pucelle, les Heures Visconti (fin du xive s.), les Belles Heures et les Très Riches Heures de Jean de Berry (début du xve s.) illustrées par les frères de Limbourg, les Heures dites du Maître de Boucicaut (début du xve s.) ou celles du Maître de Rohan (apr. 1417). Oscillant entre la reprise avec variations d'images imposées par la tradition et le contenu même du texte et les choix dictés par la personnalité, les goûts et les moyens financiers des commanditaires, accueillant progressivement des images et des représentations nouvelles de la spiritualité et de la dévotion, le livre d'heures a constitué pour l'enluminure de la fin du Moyen Âge un lieu privilégié d'expérimentation et d'invention, un très précieux témoin de la sensibilité médiévale et de son évolution.

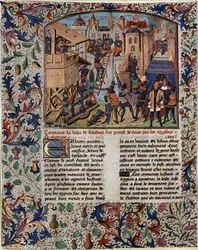

La formation d'un nouveau public et, à partir du milieu du xive siècle, l'effort et l'intérêt soutenus des rois de France, Jean le Bon, puis Charles V et ses frères, Philippe le Hardi, Louis d'Anjou, Jean de Berry, effort et intérêt que perpétuent tout au long du xve siècle les ducs de Bourgogne ou des mécènes et des collectionneurs avertis comme René d'Anjou, Jacques d'Armagnac, etc., ont donné une impulsion décisive à la production de manuscrits enluminés d'œuvres profanes. Un nombre important, parmi le millier de livres qu'a réunis Charles V dans sa librairie, et qui constituent le fonds ancien de la Bibliothèque nationale de France, sont des traités scientifiques, didactiques, des encyclopédies et des traductions d'œuvres latines. D'autres, comme le Livre du Sacre ou le manuscrit 2813 des Grandes Chroniques de France, dans la mesure où ils illustrent des faits contemporains (cérémonie du sacre de Charles V, visite à Paris de l'empereur d'Allemagne Charles IV) fonctionnent comme une sorte de reportage illustré de l'événement et présentent ainsi un intéressant renouvellement des programmes iconographiques.

Les manuscrits profanes

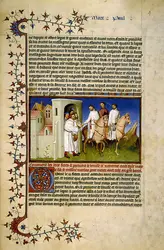

À partir de 1250 environ, le renouvellement est encore plus manifeste et plus varié dans l'illustration des manuscrits des grands romans antiques, des romans arthuriens écrits au siècle précédent ou, plus souvent, des mises en prose et remaniements dont ils ont été l'objet à partir du xiiie siècle et, très généralement, des textes littéraires et historiques en langue vernaculaire. Copier un modèle est sans doute une caractéristique essentielle de l'art de l'enluminure au Moyen Âge. Caractéristique qu'il partage au reste avec l'ensemble de la production littéraire. Dans le domaine narratif comme dans le domaine du lyrisme, les écrivains médiévaux pratiquent en effet une intertextualité explicite et leur invention créatrice ne s'exerce qu'à partir du cadre proposé par la tradition. Les enlumineurs ont eux aussi abondamment puisé dans les modèles éprouvés de l'iconographie religieuse et ils restent bien souvent tributaires de celle-ci. Mais ces artistes, dont la plupart passaient sans doute d'un registre à l'autre, d'une commande à l'autre, ont dû également faire preuve d'invention et déplacer ou réajuster les lignes du modèle lorsqu'ils se trouvaient confrontés à de nouveaux sujets : représentations des dieux, des déesses, des grandes figures mythiques et héroïques de l'Antiquité grecque et romaine dans les manuscrits des romans antiques (Thèbes, Eneas, Troie), des textes historiques (Histoire ancienne jusqu'à César, Faits des Romains), des ouvrages didactiques (Roman de la Rosede Jean de Meung, Ovide moralisé, nombreux manuscrits de l'Épître d'Othéa de Christine de Pisan) ; merveilles de l'Orient, décrites sur le mode fabuleux dans le Roman d'Alexandre, de manière plus réaliste dans le texte sinon dans l'illustration du Livre des merveilles du monde de Marco Polo ; merveilles féeriques du monde breton autour d'Arthur, de Merlin, de la Table ronde et de ses chevaliers et du motif du Graal ; représentations de scènes érotiques autour des figures de Lancelot, de Tristan mais aussi de l'amant du Roman de la Rose ; célébration de l'amour, du lyrisme et de la création poétique dans les chansonniers des troubadours et des trouvères, dans les manuscrits à l'agencement concerté de Guillaume de Machaut, etc. ; célébration de la prouesse chevaleresque des héros et héroïnes antiques mais aussi des figures fondatrices de la nation France (dans les Grandes Chroniques de France) ou des illustres chevaliers de la guerre de Cent Ans (dans les Chroniques de Froissart et de ses successeurs).

Les très nombreux et souvent très luxueux manuscrits illustrés de textes profanes ont ainsi non seulement renouvelé les programmes iconographiques traditionnels, mais ils ont très largement contribué à former et à véhiculer des images et des représentations renvoyant à d'autres cultures et à d'autres univers mentaux. L'anachronisme, sans doute, y est de règle, comme dans l'iconographie religieuse, comme dans les écrits qu'ils illustrent. Mais l'enjeu des enlumineurs n'était pas de tenter une aléatoire reconstitution archéologique. Il fut plus sûrement d'intégrer à la modernité médiévale un passé désormais considéré comme tout aussi fondateur et formateur ou presque que le passé biblique et de pratiquer, par les ressources liées de l'image et du texte, la translatio, dans l'espace-temps contemporain, de figures et de valeurs trop longtemps masquées, oubliées par le texte et l'image sacrés.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Emmanuèle BAUMGARTNER : professeure de littérature française à l'université de Paris-III-Sorbonne nouvelle

- Geneviève HASENOHR : archiviste-paléolographe, docteur ès- lettres, directeur de recherche au C.N.R.S.

- Jean VEZIN : directeur d'études à l'École pratique des hautes études (IVe section, sciences historiques et philologiques)

Classification

Médias

Autres références

-

BROUILLONS D'ÉCRIVAINS (exposition)

- Écrit par Pierre-Marc de BIASI

- 904 mots

La Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, a présenté d'avril à juin 2001 une exposition intitulée Brouillons d'écrivains consacrée aux manuscrits « modernes ». En effet, c'est à travers ces pages de notes, scénarios, plans ébauches, brouillons, copies au net ou...

-

AFRIQUE NOIRE (Culture et société) - Littératures

- Écrit par Jean DERIVE , Jean-Louis JOUBERT et Michel LABAN

- 16 571 mots

- 2 médias

Ont déjà été évoqués les manuscrits autochtones de l'épopée swahili LyongoFumo. Le cas n'est pas isolé, puisqu'on trouve aussi quelques manuscrits d'usagers relatifs à l'épopée toucouleure d'El Hadj Omar. Ces documents ne sont en fait destinés qu'à des clercs... -

AIX-LA-CHAPELLE, histoire de l'art et archéologie

- Écrit par Noureddine MEZOUGHI

- 1 002 mots

- 2 médias

Aix connut son apogée quand Charlemagne s'y installa définitivement, en 794. Il entreprit alors la construction d'un vaste palais sur un plan régulier imité de l'Antiquité romaine. L'ensemble a malheureusement disparu, à l'exception de la célèbre chapelle...

-

ANGLO-SAXON ART

- Écrit par Patrick PÉRIN

- 5 133 mots

- 4 médias

Le plus ancienmanuscrit enluminé d'origine anglo-saxonne qui soit conservé est le « Livre de Durrow » (seconde moitié du viie s. ; bibliothèque du Trinity College, Dublin). Bien que certains auteurs lui attribuent une origine irlandaise, on le considère généralement aujourd'hui comme un... -

ARMÉNIE

- Écrit par Jean-Pierre ALEM , Françoise ARDILLIER-CARRAS , Christophe CHICLET , Sirarpie DER NERSESSIAN , Encyclopædia Universalis , Kegham FENERDJIAN , Marguerite LEUWERS-HALADJIAN et Kegham TOROSSIAN

- 23 772 mots

- 13 médias

C'est l'art de la miniature qui nous permet de suivre les différentes étapes de la peinture.Malgré les nombreux désastres et destructions, nous possédons, du ixe siècle à une date tardive, une suite presque ininterrompue de manuscrits illustrés ; l'art de l' enluminure était... - Afficher les 45 références

Voir aussi

- DIDACTIQUE ART

- PAPYRUS

- MÉDIÉVALE LITTÉRATURE

- CALLIGRAPHIE

- LATINE LITTÉRATURE

- LETTRE

- TESTAMENT ANCIEN & NOUVEAU

- MÉDIÉVAL ART

- APOCALYPSE DE JEAN DANS L'ART

- VOLUMEN

- CHRISTIANISME PRIMITIF

- COPISTE, histoire du livre

- FRANÇAISE LITTÉRATURE, Moyen Âge

- ROME, l'Empire romain

- TECHNIQUES HISTOIRE DES, Antiquité et Moyen Âge

- MISE EN PAGE