MARGES CONTINENTALES

Article modifié le

Les marges continentales passives de divergence

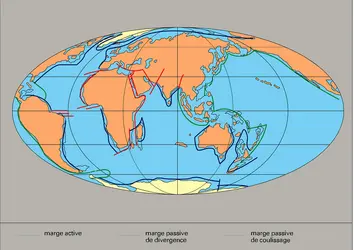

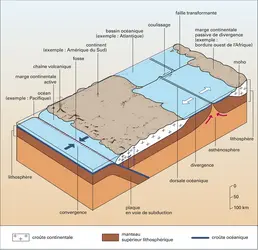

Aux marges actives, on oppose généralement les marges passives, ou stables, qui sont des régions calmes, sans manifestation géodynamique perceptible. Mais, en réalité, les marges passives sont très différentes selon qu'elles sont construites sur une ancienne faille transformante (cf. Les marges de coulissage) ou sur une ancienne frontière de plaques divergentes.

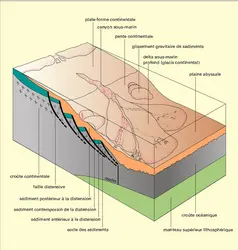

On distingue sur les marges passives de divergence (ou marges d'arrachement) trois grandes unités morphologiques. Bordant la côte, la plate-forme continentale (ou plateau continental) est large de 70 kilomètres en moyenne, peu profonde (de 0 à 200 m) et doucement inclinée vers le large. Successivement émergée et submergée au rythme des glaciations (régressions) ou des déglaciations (transgressions) de l'ère quaternaire, la plate-forme conserve les traces de phases successives d' érosion ou de sédimentation. En période de haut niveau marin, comme c'est le cas à l'époque actuelle, la plate-forme progresse par le dépôt frontal de couches meubles qui construisent ainsi un prisme sédimentaire « progradant ». Un peu plus au large, la pente continentale s'étage entre 200 et 3 000 ou 4 000 mètres de profondeur ; sa déclivité est de 7 p. 100 en moyenne. Elle est entamée, souvent profondément, par des vallées ou des canyons sous-marins, par où transitent les sédiments. Enfin, le glacis continental est situé en eau profonde (de 3 000 à 5 000 m), à cheval sur la croûte continentale amincie de la marge et la croûte océanique. Là viennent s'accumuler les sédiments transportés depuis le continent via les canyons. Ainsi se construisent notamment les deltas sous-marins profonds, où se reconnaissent les chenaux et leurs méandres, des levées latérales bordant les chenaux, et des glacis profonds qui se raccordent à la plaine abyssale océanique.

Le « rifting » et la naissance des marges passives de divergence

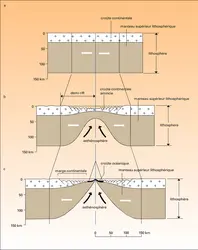

Les marges passives de divergence (ou d'arrachement) gardent la mémoire du stade initial de la dérive continentale, lorsque le continent originel a été partagé en deux par une déchirure lithosphérique (en anglais : rift), qui est en quelque sorte l'embryon d'un océan. À cet endroit, la lithosphère (y compris la croûte continentale) a été étirée et amincie par le début d'écartement des deux plaques, avant d'être complètement brisée par la naissance d'un jeune océan. Les marges passives d'arrachement sont construites sur l'ancien rift, partagé en deux moitiés par l'ouverture océanique. À chaque rift continental correspondent ainsi deux marges « conjuguées », autrefois jointives, maintenant situées de part et d'autre de l'océan, parfois à plusieurs milliers de kilomètres l'une de l'autre.

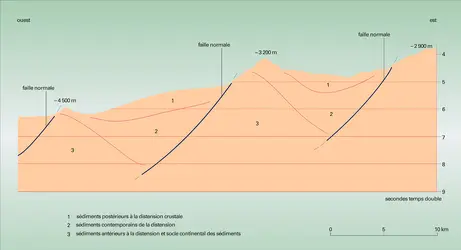

Ainsi s'expliquent la nature continentale de la croûte sous la marge et son amincissement depuis la côte (de 30 à 35 km d'épaisseur) jusqu'à sa frontière avec le domaine océanique néoformé (de 10 à 7 km d'épaisseur). Ainsi s'explique aussi la structure superficielle de cette croûte, enfouie sous d'épais sédiments, mais où la sismique met en évidence les anciennes failles et les blocs crustaux affaissés et basculés (espacement moyen entre les blocs : 15 km), qui sont des structures d'extension, héritées du rift continental initial. Enfin, cette évolution permet de classer les sédiments accumulés sur les marges d'arrachement en trois grands ensembles, selon qu'ils se sont disposés avant le « rifting » (quand le continent n'était pas encore brisé), pendant l'extension de la croûte (les sédiments s'accumulent alors sur les panneaux de socle effondrés entre des failles actives), enfin après la période d'activité du rift, c'est-à-dire pendant l'ouverture océanique et la création de nouvelle lithosphère à l'axe des dorsales océaniques.

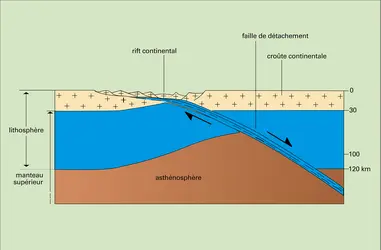

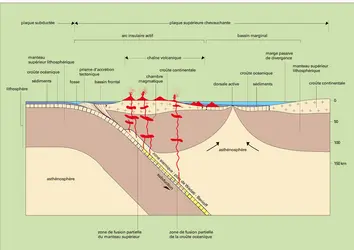

Il reste à comprendre les modalités de l'amincissement crustal sous les rifts continentaux. Jusqu'au début des années quatre-vingt, cet amincissement était expliqué par un simple étirement horizontal de la lithosphère, comparable à une pâte qui se déforme de façon homogène. À mesure du progrès des connaissances, on a cependant découvert que les rifts continentaux sont des structures géologiques dissymétriques, et que les marges de divergence maintenant séparées par un océan ne sont pas de simples images l'une de l'autre. Pour expliquer ces particularités, on pense maintenant que la lithosphère n'est pas étirée de façon homogène au début de la divergence des plaques. Elle serait d'abord partagée en deux prismes géants par une grande faille oblique, peu inclinée (de 15 à 200), appelée faille de détachement. Puis, les deux prismes seraient progressivement dégagés par l'écartement des deux plaques, chacun donnant naissance à l'une des marges conjuguées. Des niveaux de plus en plus profonds seraient ainsi découverts sur la plaque inférieure, puis le manteau supérieur lui-même. Quant à la faille de détachement, il s'agirait d'une zone fragile, peut-être héritée de l'histoire géologique antérieure, par exemple d'une ancienne suture entre deux plaques entrées en collision quelques centaines de millions d'années auparavant.

La subsidence

On entend par subsidence le processus par lequel la lithosphère s'affaisse localement à un endroit du globe, créant ainsi une dépression (un bassin) où s'accumulent des sédiments (cf. subsidence – Géologie). Une forte subsidence caractérise les marges continentales de divergence.

Pour comprendre les causes et les modalités de cette subsidence, il faut se rappeler la loi de l' isostasie. Selon cette loi, qui n'est autre que le principe d'Archimède appliqué à la lithosphère, l'état d'équilibre lithostatique est réalisé à une certaine profondeur dans le manteau, comme il l'est dans l'eau sous la quille d'un navire. Au-dessus de la surface située à cette profondeur – surface dite de compensation –, toutes les colonnes verticales de même diamètre et allant jusqu'à la surface du globe pèsent le même poids. Une augmentation de densité dans une colonne aura donc pour effet un raccourcissement (une contraction) de cette colonne, c'est-à-dire, en surface, un affaissement du sous-sol et une subsidence.

Sous les rifts continentaux, deux phénomènes distincts concourent à cette augmentation de densité et à la subsidence qui en résulte. Pendant la période d'activité du rift, l'écartement des plaques provoque un amincissement de la croûte continentale (densité : 2,8). L'épaisseur crustale ainsi perdue est partiellement remplacée par une couche de manteau (densité : 3,3). Il en résulte un affaissement du plancher du rift (une subsidence) sur lequel s'accumulent des sédiments (exemple : les dépôts qui comblent le fossé du Rhin en Alsace). Il s'agit de la subsidence « initiale ».

En réalité, l'amincissement crustal sous les rifts continentaux est une conséquence de l'amincissement de la lithosphère tout entière. Une autre conséquence est de rapprocher de la surface l'asthénosphère chaude (1 300 0C), et, partant, d'accroître le flux de chaleur et la température des roches qui constituent la lithosphère. Inversement, l'arrêt d'activité d'un rift continental provoque un retour à l'équilibre thermique. La lithosphère auparavant amincie et échauffée se refroidit alors et s'épaissit aux dépens de l'asthénosphère, ce qui entraîne un accroissement de sa densité, et donc une nouvelle subsidence. Il s'agit de la subsidence « secondaire » ou « thermique », qui affecte les marges de divergence après le début de l'ouverture océanique, ainsi que les bassins sédimentaires qui s'installent sur un rift avorté (le bassin de Paris, par exemple).

La subsidence thermique s'ajoute ainsi à la subsidence initiale, et le cumul des deux phénomènes explique les énormes épaisseurs sédimentaires (jusqu'à 12 ou 15 km) qui s'accumulent sur le socle des marges de divergence. Les sédiments y sont apportés par les fleuves, qui évacuent vers l'océan les produits de l'érosion continentale, ou fabriqués par les organismes constructeurs qui pullulent près des côtes. Pour cette raison, les marges de divergence font l'objet d'une intense prospection pétrolière : lorsqu'elle est enfouie aussi profondément dans la pile des sédiments, la matière organique issue de l'activité biologique est transformée en hydrocarbure sous l'effet de l'augmentation de la température et de la pression, et peut alors migrer et se concentrer dans des gisements que l'on cherche à exploiter.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Gilbert BOILLOT : professeur à l'université de Paris-VI-Pierre-et-Marie-Curie, directeur du laboratoire de géodynamique sous-marine du Cerov à Villefranche-sur-Mer

Classification

Médias

Autres références

-

AFRIQUE (Structure et milieu) - Géologie

- Écrit par Anne FAURE-MURET

- 18 792 mots

- 22 médias

... (une Ammonite caractéristique de la faune mésogéenne indo-malgache) a sans doute couvert toute l'île de Madagascar et a gagné ensuite vers l'ouest sur la marge africaine proprement dite, mais sans doute ne l'a-t-elle pas couverte en entier car on ne connaît le Lias à Bouleiceras qu'en un point,... -

AMÉRIQUE (Structure et milieu) - Géologie

- Écrit par Jean AUBOUIN , René BLANCHET , Jacques BOURGOIS , Jean-Louis MANSY , Bernard MERCIER DE LÉPINAY , Jean-François STEPHAN , Marc TARDY et Jean-Claude VICENTE

- 24 173 mots

- 23 médias

Dissymétrie de nature dans la mesureoù les cordillères sont constituées de matériel continental emprunté à la marge des continents nord-américain et sud-américain, alors que les chaînes côtières sont constituées de matériel océanique emprunté au Pacifique et à ses dépendances. On trouve ainsi, liés... -

ANDÉSITES ET DIORITES

- Écrit par Jean-Paul CARRON , Encyclopædia Universalis , Maurice LELUBRE et René MAURY

- 2 067 mots

- 2 médias

Lorsque le magma surgit en surface, il se refroidit rapidement en donnant une masse pâteuse où s'expriment peu de cristaux aux formes macroscopiques : c'est une roche volcanique. En revanche, si le magma refroidit en profondeur, donc lentement, la cristallisation a le temps de s'exprimer pour donner...

-

ATLANTIQUE OCÉAN

- Écrit par Jean-Pierre PINOT

- 8 378 mots

- 7 médias

Autourde chaque continent, la cassure de la Pangée a créé une marge fracturée et affaissée, qui a reçu ensuite une abondante sédimentation. Parfois, d'assez vastes aires de croûte continentale ont été affaissées d'un bloc, ce sont les plateaux marginaux (comme le plateau du Blake)... - Afficher les 16 références

Voir aussi

- MÉCANIQUE DES ROCHES

- ANOMALIES, géophysique

- GÉOTHERMIE

- ÉROSION & SÉDIMENTATION

- BASSIN OCÉANIQUE

- PLATEAU CONTINENTAL

- PLAINES & COLLINES ABYSSALES

- FOSSES OCÉANIQUES

- FAILLES

- DELTAS SOUS-MARINS

- FUSION DES ROCHES

- SISMOLOGIE

- CORDILLÈRES, géomorphologie

- CONTINENT

- CEINTURES OROGÉNIQUES PÉRIPACIFIQUES ou CERCLE DE FEU DU PACIFIQUE

- PÉRIDOTITES

- MAGMAS

- FAILLES TRANSFORMANTES

- SOUS-MARINE GÉOLOGIE

- ASTHÉNOSPHÈRE

- ANDÉSITES

- SISMICITÉ ou SÉISMICITÉ

- CHAÎNES DE MONTAGNES, géologie

- FOYER ou HYPOCENTRE, sismologie

- BENIOFF PLAN DE ou PLAN DE WADATI-BENIOFF

- SISMIQUES ZONES

- CROÛTE TERRESTRE ou ÉCORCE TERRESTRE

- CROÛTE OCÉANIQUE

- LAVE

- ÉCAILLES, tectonique

- COLLISION, géologie

- CROÛTE CONTINENTALE

- PLAQUES, géophysique

- MAGMAS BASALTIQUES

- HYDROTHERMALISME OCÉANIQUE ET SOURCES HYDROTHERMALES SOUS-MARINES

- RIFT, géologie

- COULISSAGE, géophysique

- PRISME D'ACCRÉTION, géologie

- PROGRADATION, géologie

- ACCRÉTION, géologie

- CISAILLEMENT, tectonique