MARI, site archéologique

Article modifié le

Vivre et mourir à Mari

La fondation puis les reconstructions de cette ville vers 2550 et 2250 av. J.-C. exigèrent de gigantesques investissements : située dans un environnement aride, cette ville est l'expression particulièrement aboutie d'une culture fondée sur l'exploitation patiente de ressources limitées et sur une population encadrée par de puissantes institutions centrales, qui lui garantissaient la sécurité militaire, à l'abri de ses puissants remparts, et la sécurité alimentaire, grâce à un réseau de canaux soigneusement entretenus.

Les habitants de Mari

En dehors du monde du palais, nous savons peu de choses des habitants de Mari. Dès 2500 av. J.-C., ils portent des noms sémitiques. Plusieurs dizaines de statuettes, brisées par les soldats d'Akkad en 2300 av. J.-C., représentent des personnalités en prière, membres de la famille royale, fonctionnaires, prêtres et prêtresses. La majorité des statuettes ne portent pas d'inscriptions et sont représentées selon des conventions précises, qui permettent toutefois, par-delà le style, de distinguer des individus. Certaines d'entre elles portent des dédicaces inscrites : le nom et le titre du commanditaire, et le nom de la divinité objet de la dédicace. Certaines statues sont particulièrement célèbres : l'intendant Ebih-iI ou le grand chantre Ur Nanshé de Lagash. Statuettes au sourire caractéristique et vêtues de la robe de laine à longues mèches (dite kaunakès), elles sont l'image d'une élite sociale composée de serviteurs du roi, présentés comme de pieux gestionnaires, telle la statuette d'Ilmeshar, découverte en 2009. Des panneaux de mosaïques de nacre (ville II) qui ornaient des meubles et des coffres nous montrent des scènes de genre codifiées : des femmes occupées à filer la laine, des scènes de sacrifices et des prêtresses en prière, des scènes de banquet et des scènes de victoire avec des défilés de prisonniers nus.

Au-delà de ces scènes conventionnelles, on dispose de peu d'informations sur la population de la ville et sa campagne. Dans la vallée au xviiie siècle av. J.-C., des paysans sédentaires, que l'on nomme Akkadiens, ont cohabité avec des pasteurs semi-nomades, appelés Amorrites, pratiquant avec leurs troupeaux une transhumance entre steppe et vallée. Quant à la population de la ville, elle demeure difficile à estimer et se montait probablement à quelques milliers d'habitants. La surface totale du site n'a jamais été occupée intensivement mais la ville haute, protégée par l'enceinte intérieure, est occupée densément jusqu'à sa destruction finale.

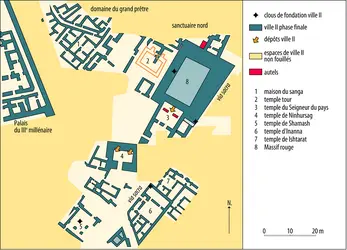

Aux origines de la ville : ville I et ville II

La ville elle-même est organisée selon un système de voirie radioconcentrique, dont les axes principaux rayonnaient depuis le centre monumental vers l'extérieur de la ville. Ces voies principales étaient larges de 4,75 mètres et soigneusement aménagées pour assurer le drainage de l'ensemble de la ville. La gestion des eaux de surface a été un problème constant dans l'histoire de la ville et les Mariotes ont fait usage de systèmes sophistiqués de canalisations pour évacuer les eaux usées ou récupérer les eaux de pluie.

Les architectes qui bâtirent Mari avaient une connaissance approfondie des agents qui menaçaient des maisons bâties en terre : érosion par remontées capillaires des eaux salées de la nappe phréatique, ruissellement et abrasion éolienne. Ils firent usage de plusieurs techniques pour lutter contre ces agents : gravillons et galets pour drainer les eaux usées, bitume et enduits de plâtre étaient utilisés pour assainir les maisons et les grands édifices dotés de puissantes fondations.

Nous connaissons mal les maisons et l'organisation des quartiers urbains. La maison mariote, comme c'est l'usage depuis le Néolithique dans la région, est à la fois la maison des vivants et la maison des morts, enterrés pour certains d'entre eux sous le sol de la maison. Ce phénomène est très bien attesté dès la ville I, mais le nombre de tombes présentes est largement inférieur à la population totale qui a vécu dans la ville. Les restes de deux maisons de la ville I ont pu être identifiés dans les années 2000 au chantier L. Elles sont organisées autour d'une cour qui donne ordinairement sur une grande pièce et des dépendances. Ces maisons étaient de petits centres artisanaux : on y a trouvé des installations métallurgiques, des postes de production céramique, les restes d'une roue (la plus ancienne découverte au Proche-Orient), des outils pour travailler le bois. Mari apparaît comme un centre très actif de production et d'échanges. En témoigne également l'abondant matériel découvert dans les tombes construites en briques crues, qui se trouvaient sous le sol des maisons : outre un abondant matériel céramique, on dénombre des vases en cuivre, des sceaux-cylindres, bijoux en cuivre, or, lapis-lazuli et cornaline.

En dépit du caractère modeste d'un habitat qui est encore de tradition proto-urbaine, tout témoigne du dynamisme des fondateurs de la cité. Un grand édifice et les restes d'un mur monumental dégagé dans un sondage sous les temples de la ville II indiquent qu'une élite sociale existait déjà à Mari, mais elle reste à définir. Des tombeaux en pierre (fin de la ville I), voûtés en encorbellement et présentant un très abondant matériel, ont été retrouvés, mais les niveaux auxquels ils appartenaient ont été enlevés au moment de la construction de la ville II.

La construction de la ville II a en effet été une opération de grande ampleur : la ville I a été arasée et de puissantes fondations ont été construites. On a retrouvé dans les fondations de la ville II (rues et maisons) des maquettes architecturales d'un type qui est unique au Proche-Orient, qui symbolisent à la fois les maisons et, par leur forme circulaire, la ville elle-même. Les maisons sont très différentes de celles de la ville I. Plusieurs maisons communes ont été identifiées, notamment celles dites « du quartier du souk » ou la « maison rouge ». D'une emprise au sol de 155 mètres carrés à 135 mètres carrés, elles s'organisent autour d'un espace central de plan carré auquel on accédait par un vestibule donnant sur la rue. Des banquettes, des plates-formes bitumées, voire des pièces vouées à l'eau et des conduits d'évacuation sont les seuls éléments fixes de maisons qui se développaient sur deux niveaux. Le manque de place est à l'origine de cette organisation d'un espace devenu proprement urbain.

Peu de tombes de la ville II ont été retrouvées, faute de recherches systématiques conduites sous ces maisons. Ces tombes étaient en pleine terre, occasionnellement en jarres. Le défunt portait un bandeau en or orné d'une rosette similaire aux contemporaines tombes royales d'Ur. On n'a pas retrouvé les tombes des rois de la ville II. La grande maison de l'administrateur des biens du temple constitue un ensemble plus complexe, situé entre le palais et les sanctuaires.

Une nouvelle urbanité : ville III

Les maisons modestes de la ville III, dont il ne reste souvent que les tombes et les puisards caractéristiques, sont mal connues. Caractéristiques de la phase finale de l'histoire de la cité, de grandes résidences, d'une surface de plusieurs centaines de mètres carrés, étaient occupées probablement par les hauts fonctionnaires de la cour dont on a pu reconstituer les carrières. Deux maisons plus modestes ont été dégagées au nord de la Haute Terrasse. Une d'elle, dite « maison aux tablettes », était la résidence d'un scribe. Avec une superficie de 170 mètres carrés, cette maison présentait un espace central de 4 mètres sur 4 sous lequel se trouvaient dix tombes en jarres.

Une grande variété de sépultures de la ville III ont été identifiées : sarcophages, inhumations en jarre et tombes construites. Souvent, des inhumations multiples correspondent à plusieurs générations. Les défunts de ces caveaux familiaux au mobilier abondant font l'objet d'études anthropologiques. Une des tombes les plus impressionnantes est celle d'une femme qui, compte tenu de ses nombreux bijoux, a certainement occupé une position dominante dans la société des Shakkanakku.

Jusqu'à la fin de son histoire, Mari est resté un centre urbain densément peuplé. L'habitat et les pratiques funéraires permettent de dessiner les contours d'une société qui a connu d'importantes mutations : la ville en train de naître, l'apogée de la ville II (où Mari est alors une des grandes capitales du monde de Sumer et d'Akkad) et la cité qui s'est développée à la fin du IIIe millénaire, la ville III, construite par les Shakkanakku et occupée par les chefs amorrites au début du IIe millénaire.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Pascal BUTTERLIN : professeur d'archéologie orientale à l'université de Paris-I-Panthéon-Sorbonne, directeur de la mission archéologique française de Mari (Syrie)

Classification

Médias

Autres références

-

MARI AU MILIEU DU IIIe MILLÉNAIRE - (repères chronologiques)

- Écrit par Jean-Claude MARGUERON

- 197 mots

Vers — 2550 Refondation de Mari après une éclipse de quelque deux siècles : naissance de la Ville II ; construction du temple d'Ishtar, à la périphérie de la cité.

Vers — 2400-— 2350 ( ?) Première restauration vraisemblable du temple d'Ishtar.

Vers — 2360 Passage...

-

AMORRITES ou AMORRHÉENS

- Écrit par Gilbert LAFFORGUE

- 728 mots

Amorrites, ou Amorrhéen, est un nom de peuple que les orientalistes ont tiré du mot akkadien Amourrou, par lequel les Mésopotamiens désignaient la région située à l'ouest de leur pays et aussi ses habitants.

Comme les Amorrites n'ont pas écrit leur langue, nous ne les connaissons que...

-

CONSTRUCTION DU PREMIER EMPIRE BABYLONIEN - (repères chronologiques)

- Écrit par Jean-Claude MARGUERON

- 298 mots

-

DAGAN ou DAGON

- Écrit par Daniel ARNAUD

- 335 mots

- 1 média

D'origine inconnue et resté étranger à la culture sumérienne, le dieu Dagan appartient surtout à la religion des anciens sémites. Son nom, qui pourrait signifier « grain », donne une idée médiocre de son importance : il est en réalité à la Syrie ce qu'est Enlil à la Mésopotamie : la...

-

EBIH-IL

- Écrit par Jean-Claude MARGUERON

- 223 mots

- 1 média

La statue d'Ebih-il, intendant du royaume mésopotamien de Mari, trouvée dans les ruines du temple d'Ishtar, est une œuvre exceptionnelle datant du milieu du IIIe millénaire (musée du Louvre, Paris). Taillé dans un très bel albâtre, le personnage, haut de 52,5 cm, est assis sur un tabouret...

- Afficher les 13 références

Voir aussi