MERSENNE MARIN (1588-1648)

Article modifié le

Philosophe et religieux français, Mersenne est l'une des figures les plus influentes de la révolution scientifique du xviie siècle, au sein de laquelle, sans être proprement homme de science, il a joué un rôle considérable de témoin et d'animateur. Né à Oizé, près de La Flèche, il fit ses études au collège jésuite de cette ville, un peu avant Descartes, de huit ans plus jeune que lui ; il entra dans l'ordre des Minimes en 1611, enseigna la philosophie à Nevers et, en 1619, rejoignit Paris, où, jusqu'à sa mort, sa cellule du couvent de la place Royale, fut l'un des centres de l'activité philosophique et scientifique européenne, centre qui a préparé l'Académie des sciences, fondée en 1666. Mersenne est, en effet, d'abord connu pour avoir été « le secrétaire de l'Europe savante », le correspondant de Descartes, Galilée, Constantin et Christiaan Huygens, Fermat, Torricelli, Gassendi, Hobbes, Crusius. Traducteur et éditeur, de manière paraphrastique, des Mécaniques de Galilée (en 1634, au lendemain du procès de Rome) et des Nouvelles Pensées de Galilée (en 1639, un an après la parution à Leyde des Discorsi), il a aussi fait imprimer à Paris la première édition des Méditations de Descartes et rassemblé les Objections que celui-ci lui demandait d'y joindre. Mais parfois, il prit lui-même la plume pour les rédiger, ce qui prouve que sa pensée n'était pas un simple reflet de celle de son ami Descartes ; l'empirisme et l'esprit positif, en effet, l'emportaient à ses yeux sur la métaphysique. Mersenne, d'autre part, s'est fait l'éditeur de plusieurs ouvrages de ses amis, tels Roberval, Hobbes (De Cive), La Mothe Le Vayer, Fermat.

La spécialité de Mersenne était la musique théorique. Il publie, après quelques essais, deux gros volumes intitulés De l'harmonie universelle (1636), où il traite de toutes les questions physiques et mathématiques intéressant les instruments et la voix. Mais il s'intéresse, par-delà les publications qu'il consacre à ce savant, aux divers travaux de Galilée, reprenant parfois ses expériences et les précisant. D'un voyage en Italie, en 1645, il rapporte l'expérience barométrique, dont Pascal poussera jusqu'à leur perfection les résultats théoriques. Son nom est lié, d'autre part, au problème de la cycloïde, sur lequel il lance Roberval en 1630 et dont il est le premier à mentionner la notion en marge de L'Harmonie universelle.

Son intérêt allait à toutes les questions philosophiques et scientifiques de son temps et, s'il n'a pas été un philosophe de premier plan, dit Robert Lenoble dans l'ouvrage qu'il lui a consacré (Mersenne ou la Naissance du mécanisme, Paris, 1943), il est représentatif du public cultivé de l'époque : « Son itinéraire philosophique est celui de toute la génération qui quitte la scolastique pour le mécanisme. » On trouve chez lui une critique virulente des fausses sciences (alchimie, sorcellerie) et des penseurs naturalistes de la Renaissance, ceux qui croient à l'astrologie et à l'Ame du monde (les « panpsychistes » et les animistes) : Pomponazzi, Cardan, Paracelse. Contre la confusion de la Nature et de l'Esprit, la scolastique avec sa physique dépassée est désormais impuissante, seul le mécanisme permet une distinction nette en même temps qu'une défense efficace contre les libertins. C'est ce qu'expriment deux des principales œuvres de Mersenne : L'Impiété des déistes, athées et libertins de ce temps, combattue et renversée de point en point par des raisons tirées de la philosophie et de la théologie, 1624 ; La Vérité des sciences contre les sceptiques et les pyrrhoniens, 1625. Les amis de Mersenne sont ceux qui tirent la pensée de l'ornière du panpsychisme — Descartes, Gassendi, Roberval, Pascal, Hobbes — et qui élaborent la physique nouvelle comme science des phénomènes, totalement distincte de la pensée magique. Comme le nota plus tard Léon Brunschvicg, la prise en considération du principe d'inertie permet d'appeler « science ce qui est science, et âme ce qui est âme ». Dès 1634, Mersenne formule les règles de la nouvelle méthode : rejet du principe d'autorité, recours à l'expérimentation, mathématisation de la nature, « volonté de faire du monde une immense horloge sans intention propre et sans âme ». Il est tout à fait remarquable qu'il n'accepte pas cependant la métaphysique cartésienne : pour lui, la science n'a nullement besoin de fondation métaphysique ; il n'y a pas de science de ce qui est ultime et dernier ; nous ne connaissons pas la nature réelle des choses, mais il est possible de connaître le monde des phénomènes tels qu'ils nous apparaissent et tels qu'ils sont reliés entre eux. Phénoménisme, empirisme, pragmatisme (« cette science limitée suffit à nous guider dans nos actions »), ces traits de la pensée de Mersenne, qui peuvent surprendre chez un défenseur de Descartes, ne caractérisent pas seulement le religieux minime ; il existe alors tout un courant empiriste en pleine force qui a été « endigué » par Descartes et par Pascal ; c'est lui, cependant, que l'on retrouve au xviiie siècle chez les philosophes de l'Encyclopédie, dont Mersenne apparaît ainsi comme un paradoxal précurseur, tant par la multitude de ses intérêts que par la vivacité de ses polémiques et son sens de la sociabilité philosophique, épistolaire en particulier.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Françoise ARMENGAUD : agrégée de l'Université, docteur en philosophie, maître de conférences à l'université de Rennes

Classification

Autres références

-

BASSON

- Écrit par Juliette GARRIGUES

- 993 mots

- 6 médias

...e siècle, on trouve sous le nom générique de bombardes des instruments graves, taillés d'une seule pièce, qui sont les ancêtres du basson. L'existence du basson est attestée au xviie siècle par Marin Mersenne, qui fait figurer dans son Harmonie universelle, contenant la théorie et... -

DESCARTES RENÉ (1596-1650)

- Écrit par Ferdinand ALQUIÉ

- 12 508 mots

- 2 médias

...Paris, chez Soly, les Meditationes de prima philosophia (Méditations métaphysiques), suivies de six séries d'objections (celles de Caterus, de Mersenne, de Hobbes, d'Arnauld, de Gassendi et d'un groupe de philosophes, de géomètres et de théologiens qui se réunissaient chez Mersenne), et des... -

FLUDD ROBERT (1574-1637)

- Écrit par Sylvain MATTON

- 1 573 mots

...laquelle Fludd répondit, la même année, dans son Monochordum mundi. Si la controverse avec Kepler resta courtoise, il n'en fut pas de même de celle avec Mersenne, qui vitupéra violemment Fludd dans ses Quaestiones in Genesim (1623), le traitant de « fétide héréticomage ». Fludd ne riposta qu'en 1629 avec... -

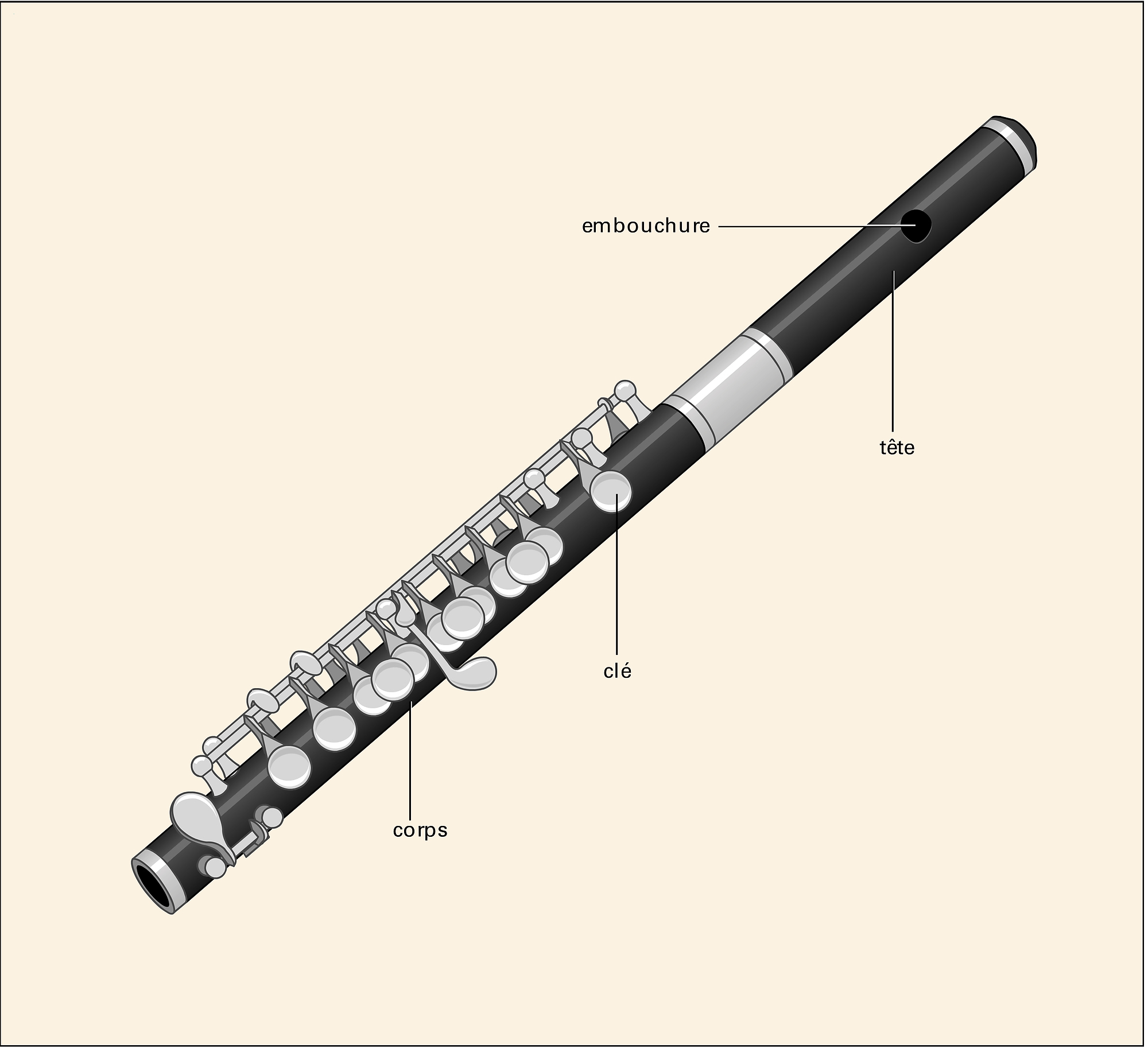

FLÛTE

- Écrit par Robert LEURIDAN

- 2 381 mots

- 6 médias

...neuf dans la famille des flûtes à bec et dont les dimensions vont de 10 cm à 2,64 m de longueur. Michael Praetorius (Syntagma musicum, 1619) et le père Mersenne (Harmonie universelle, 1636) nous décrivent aussi des familles de flageolets et de flûtes en quatre et huit pieds (en quatre pieds, c'est-à-dire... - Afficher les 12 références

Voir aussi