MAROC

| Nom officiel | Royaume du Maroc |

| Chef de l'État | Le roi Mohammed VI - depuis le 23 juillet 1999 |

| Chef du gouvernement | Aziz Akhannouch - depuis le 7 octobre 2021 |

| Capitale | Rabat |

| Langue officielle | Tamazight (Selon les amendements à la Constitution adoptés par référendum en juillet 2011.) , Arabe |

| Population |

37 712 505 habitants

(2023) |

| Superficie |

446 550 km²

|

Article modifié le

Histoire du Maroc jusqu'à l'indépendance

Le Maroc antique

Le Maroc sort de l'ombre de la préhistoire et des mythes de la légende au moment où la thalassocratie phénicienne y établit ses comptoirs. Les premières installations à Liks (Larache), Tingi (Tanger) puis Tamuda (Tétouan) permettent les échanges avec l'intérieur et sont des relais sur la route de l'or. Le périple d'Hannon, entre 475 et 450 avant J.-C., mené jusqu'au Gabon, peut apparaître, malgré les obscurités dont il reste entouré, comme l'« acte de naissance de l'histoire marocaine ». Les colonies phéniciennes, pendant près d'un millénaire, diffusent, parmi les tribus locales, leur civilisation avec l'usage des métaux et de plantes nouvelles, leur langue et leur culte.

Ici comme dans le reste de l' Afrique du Nord, Rome succède à Carthage. Son influence se fera d'abord sentir par l'intermédiaire des dynasties locales qui inaugurent une brillante civilisation berbéro-romaine. De ces souverains, Juba II, qui règne des hauts plateaux orientaux à l'Atlantique de 25 avant J.-C. à 23 après J.-C., est le plus célèbre. L'annexion proclamée en 40, Ptolémée, son fils, va transformer le nord du pays en province romaine, la Mauritanie Tingitane, que la Moulouïa sépare de la Césarée, ou province de Cherchell. Au-delà, vers le sud, des postes avancés et des comptoirs élargissent l'influence romaine. La Mauritanie, dirigée d'abord par un procurator, sera rattachée à la Bétique en 285. La province est mise en valeur par la création de routes et de villes (Volubilis), par le développement agricole et un commerce actif.

À la fin du iiie siècle, dans la crise que traverse l'Empire, le Maroc romain est progressivement abandonné ; seuls sont conservés, avec la région de Tanger, certains points de la côte comme Essaouira (Mogador). L'intérieur s'enfonce dans les « siècles obscurs » (E. F. Gauthier). Dans l'effondrement de l'Empire romain, au moment où arrivent les Vandales, la présence chrétienne semble se maintenir vivace et les cités poursuivre leur existence.

Islamisation et grandes dynasties berbères (VIIe-XVe s.)

Avec l'islamisation, le Maghreb, échappant à la latinité et au christianisme, se trouve désormais rattaché au monde de la Méditerranée orientale. L' Islam tente de recréer à son profit l'unité de la mer intérieure et va, non sans difficulté, soumettre l'Afrique du Nord entre le milieu du viie siècle et le début du viiie. Avec Mūsā b. Nuṣayr, gouverneur de l'Ifrīqiya (l'actuelle Tunisie), commencent l'organisation de la conquête et la soumission des Berbères par la conversion et l'enrôlement dans les armées arabes partant pour la conquête de l'Espagne. Dans cette première phase, si importante dans le domaine culturel (l'arabe) et le religieux (l'islam), le Maroc reste divisé en tribus ou confédérations berbères plus ou moins indépendantes dont une des plus remarquables, celle des hérétiques Barghawāṭa, constituera, jusqu'au xiie siècle, une entité politique sur l'Oum er-R'bia.

Le royaume idrīside (686-917)

Le pays va sortir de cette confusion avec la constitution du royaume idrīside. Idrīs Ier, échappé au massacre des descendants du Prophète en 786, s'est réfugié en Afrique du Nord et s'installe à Oulila (Volubilis). Bien accueilli, usant de son autorité religieuse, habile à nouer des relations avec les tribus, il étend son autorité. Son fils Idrīs II continue son œuvre. Il élargit le royaume vers le sud et l'est. Contrôlant le carrefour des routes marocaines, il développe Fès dont il est sinon le fondateur, du moins le véritable créateur. Il donne ainsi au Maroc sa capitale qui dispose d'une excellente situation géographique. Tôt renforcée d'immigrés de Cordoue ou de Kairouan, elle devient un important centre intellectuel et religieux. La mort d'Idrīs II remet en cause son œuvre d'unification. Les difficultés de succession s'aggravent des rivalités entre Fāṭimides, qui se sont imposés en Ifrīqiya, et Omeyyades de Cordoue, pour lesquels le Maroc est enjeu d'importance. De ces luttes religieuses, tribales, politiques et des rivalités économiques, le détail échappe à l'historien. Cependant, à travers la décadence idrīside se maintient un important commerce, notamment vers le Sahara d'où arrivent l'or et les esclaves. À l'occasion de ces troubles du ixe et du xe siècle, où se sont affrontées les trois grandes influences de l'histoire du Maroc, l'écart s'accroît entre la prospérité de l'ouest du Maghreb et l'appauvrissement de l'est ravagé par les invasions des nomades hilāliens et maqils.

Des conquérants réformistes : les Almoravides

L'apparition de la dynastie des Almoravides (al-murābiṭūn, les gens du ribāt) fait pour longtemps prédominer les influences du Sud sur celles de l'Orient. La tribu des Lamtūna, maîtresse des routes caravanières du Sahara occidental, poussée par le désir des riches terres du Nord et par le zèle réformiste dont l'a enflammée le prédicateur 'Abd Allāh b. Yāsīn dans le ribāt (couvent) du Sénégal, conquiert en quelques années le Maroc et crée un vaste empire ibéro-maghrébin. Premier exemple des mouvements qui vont désormais marquer l'histoire du pays : l'union d'une passion religieuse, d'une poussée ethnique, d'une ambition économique porte au pouvoir une nouvelle dynastie.

La grande cité caravanière de Sidjilmāsa, carrefour des routes sahariennes, est enlevée en 1054, la capitale du Sous, Taroudant, en 1057. Sous la conduite de Yūsuf b. Tāshfīn, les conquérants débordent au nord de l'Atlas. La fondation de Marrakech, en 1062, fournit au Maroc sa deuxième capitale, inaugure le nouveau destin bâtisseur de ces nomades. Fès prise en 1069, les Almoravides poussent vers l'ouest, jusqu'en Kabylie. Mais c'est essentiellement dans l'axe nord-sud que s'affirme le nouvel empire.

En Espagne, la reconquête chrétienne (Tolède est prise en 1085) menace les princes musulmans, les reyes de taifas, raffinés et divisés. Yūsuf b. Tāshfīn vient au secours de l'Islam, remporte la victoire de Zellaca (1086) sur les troupes d'Alphonse VI de Castille, se retourne contre les principautés musulmanes qu'il enlève les unes après les autres. La dernière fut Valence, défendue par le Cid, en 1103. Au sud, battant l'empire de Ghāna en 1077, les Almoravides avaient assuré leur contrôle des routes de l'or. Ainsi est constitué, au début du xiie siècle, un immense empire s'étendant sur l'Espagne musulmane, le Maghreb occidental et central, le Sahara. La prospérité économique, fondée sur les échanges complémentaires entre le Nord et le Sud et sur le contrôle des routes vers l'Afrique noire, entretient une importante renaissance artistique, symbiose entre les influences andalouse, marocaine et saharienne.

L'épopée des Almoravides ouvre une période de domination marocaine dans l'Islam occidental. Pourtant, leur empire est bientôt menacé. Les descendants des grands fondateurs n'ont point leur valeur. La vie religieuse se sclérose rapidement, laissant s'éteindre la flamme réformatrice. L'étendue même des possessions favorise les mouvements séparatistes. Faiblesses internes d'autant plus graves que les chrétiens en Espagne se font plus menaçants tandis que les tribus berbères réfractaires de l'Atlas sont acquises au mouvement almohade, né lui aussi d'une réaction religieuse, d'une poussée ethnique, d'ambitions économiques.

Les Almohades, Berbères puritains

Ibn Tūmart, originaire du sud du Maroc, s'est retiré, après des études en Orient, près de Bougie où se confirme sa vocation de réformateur et de prédicateur. Réfugié à Tinmāl dans le Haut Atlas, au milieu des Berbères Maṣmūda, il prêche le retour au Coran et à la tradition, le puritanisme et la doctrine de l'unicité de Dieu contre les déviations et l'impiété almoravides. Il constitue une forte communauté inspirée des traditions berbères (groupe des Dix, conseil des Cinquante, etc.).

C'est à son disciple 'Abd al-Nu'min, à ses qualités et à ses ambitions que le mouvement doit sa fortune. La conquête de la montagne isole le Maroc atlantique du commerce saharien, permet d'enlever Fès en 1145, Marrakech en 1147. Déjà les troupes almohades sont intervenues en Espagne. Elles s'emparent alors rapidement de l'ensemble de l'Afrique du Nord.

Une forte organisation noue les différentes parties de l'empire et s'efforce, non sans difficulté, de maintenir l'unité contre les multiples oppositions qui subsistent au Maghreb et devant les menaces chrétiennes en Espagne. Le règne de Ya'qūb al-Manṣūr (1184-1199) est l'apogée de la civilisation almohade : la vie de la cour où se retrouvent les plus grands esprits de tout l'Occident musulman est brillante, les constructions remarquables par leur taille et leur beauté.

Mais là encore l'effondrement est proche : la destinée de la dynastie almohade rappelle, par sa fin comme par ses origines, celle de la dynastie almoravide. Les luttes de succession, la faiblesse des souverains, l'immensité de l'empire qui encourage des tendances centrifuges menacent l'œuvre. La victoire chrétienne de Las Navas de Tolosa amorce, en 1212, un renversement décisif des forces en Espagne : Séville tombe en 1248 au moment où les Almohades perdent le contrôle des routes sahariennes.

Dès 1269 le Maroc passe aux mains des Mérinides, tribu berbère des hauts plateaux. Ils continuent la politique des dynasties précédentes, s'efforçant de rétablir à leur profit l'unité du Maghreb : ils conquièrent Tunis en 1347. Mais le monde a changé : l'Europe s'ouvre aux influences nouvelles, se lance dans les grands voyages de découvertes, et les premières tentatives ibériques au Maroc, prolongements de la Reconquête, opérations commerciales ou de police, conduisent les Portugais à Ceuta en 1415.

Maintien de l'indépendance face aux Européens (XVIe-XVIIIe s.)

La civilisation marocaine peut continuer de briller, mais déjà la menace sur l'indépendance du pays se précise. Tout le xve siècle et le début du xvie sont marqués par des tentatives ibériques. Les Portugais s'emparent de Tanger en 1471 puis occupent Safi, Azemmour, Mazagan, Agadir, poussant des incursions dans l'intérieur ; en 1497 les Espagnols s'établissent à Melilla. La crise politique marocaine, marquée par la rivalité des grandes familles et par leur influence sur des souverains faibles, par les luttes de succession et par l'influence croissante des tribus, s'accompagne d'une grave crise économique née de la concurrence de nouveaux courants commerciaux utilisant les routes maritimes et les voies sahariennes orientales. Les difficultés, l'opposition à une occupation étrangère désormais étendue à tous les ports, de Melilla à Santa Cruz, suscitent le revif religieux. Ample mouvement de foi qui développe le culte des saints (maraboutisme), multiplie les confréries, il aura d'importantes conséquences sur l'avenir du pays en achevant son islamisation ; il renforça aussi les particularismes et fit évoluer le Maroc dans des voies opposées à celles qui commençaient de s'imposer en Europe.

La guerre sainte des Sa'diens (1523-1603)

Des confins « sauvages » du Sahara vont, une fois encore, surgir les forces nouvelles. Les Sa'diens, descendants du Prophète, venusd'Arabie au milieu du xive siècle, prennent, à la demande des gens du Drā, la tête de la guerre sainte. Entre 1510 et 1523, ils s'imposent dans le sud du pays. La reprise d'Agadir sur les Portugais, en 1541, premier coup d'arrêt à la pénétration européenne, leur vaut un immense prestige et leur facilite la conquête du Maroc.

La dynastie, maîtresse du pays en 1554, en reforge l'unité par la guerre sainte, qui a favorisé ses débuts. La victoire d'Alcácer-Quibir (Ksar-el-Kébir) sur les Portugais, en 1578, donne à Aḥmad al-Manṣūr (le Victorieux) prestige international et richesses – grâce à l'abondance des rançons des chevaliers chrétiens. Le nouveau souverain (1578-1603) s'oppose aussi aux Turcs, maîtres de la Tunisie et de l'Algérie. La conquête des oasis du Touat et du Gourara, les expéditions en direction du Soudan redonnent au Maroc, avec le contrôle du commerce saharien, les moyens financiers d'une forte réorganisation intérieure. L'administration centrale ( makhzen) est rénovée, l'armée développée, les cultures, comme celle de la canne à sucre, et l'artisanat sont encouragés. Le commerce avec l'Europe s'accroît et les grandes constructions se multiplient, à Marrakech en particulier.

L'œuvre, toutefois, n'est pas plus solide que celle des dynasties précédentes. Elle tient trop aux circonstances heureuses et à l'exceptionnelle personnalité du souverain. Aussitôt celui-ci disparu, les difficultés assaillent le Maroc : difficultés d'ordre économique du fait de la concurrence de nouvelles routes commerciales et de nouveaux fournisseurs de sucre, de la prospérité factice due à l'inflation des années 1590, faisant de ce siècle d'or le « reflet de l'or qui passe » ; d'ordre politique aussi, dues à la montée des forces des confréries et de leurs ambitions temporelles.

La piraterie accentue la rupture entre les différentes régions géographiques. Salé, favorisé par sa position et qui accueille les morisques d'Andalousie, après les grandes expulsions de 1609-1611, devient une petite république indépendante vivant des prises de bateaux et des rachats de prisonniers ainsi que du négoce qui en découle. Le particularisme et l'esprit régionaliste – une des constantes de l'histoire du Maroc – semblent à nouveau l'emporter. L'anarchie croissante favorise les pouvoirs locaux.

Les 'Alawītes

Les chérifs 'alawītes du Tafilelt n'étaient, au milieu du xviie siècle, qu'une modeste puissance, mais ils sont porteurs d'un grand nom, ils tiennent aussi un des axes du commerce saharien, encore important malgré sa relative décadence ; ils sont, enfin, portés par l'ambition et entraînés par les qualités de guerriers et d'organisateurs de leurs chefs, Mūlāy Maḥammad puis Mūlāy al-Rashīd (1664-1672). Maître du Maroc oriental, celui-ci entre à Fès en 1666, s'empare de Marrakech en 1669. Son frère et successeur, Mūlāy Ismā'īl (1672-1727), le plus célèbre des sultans du Maroc, consolide l'œuvre du fondateur de la dynastie et donne un nouvel éclat à la civilisation marocaine.

Sa principale tâche est de combattre les populations insoumises ou révoltées. Il crée une puissante armée à partir de nouveaux contingents de troupes noires ('abīds) et de l'ancien système des tribus militaires (gīshs). Elle lui permet de s'opposer aux empiètements des Turcs, de reprendre la plupart des places de l'Atlantique encore occupées par les Européens (Mehdia, 1681 ; Tanger, 1684 ; Larache, 1689). Politique coûteuse aux frais de laquelle ne suffisent pas les revenus décroissants de la course, étroitement contrôlée par le sultan, ni les droits prélevés sur un commerce extérieur que gêne une réglementation minutieuse. D'ailleurs elle se complique de difficultés diplomatiques avec les principales puissances : le sultan rompt avec la France et l'Espagne en 1718.

La crise financière suscite, dès la mort du sultan, des révoltes militaires. Une longue période de révolutions et de troubles paralyse le pays jusqu'en 1757. À l'agitation de l'armée s'ajoutent les poussées des tribus montagnardes vers les plaines voisines, les difficultés économiques, les famines qui déciment la population. C'est le début d'un long déclin que ralentit plus qu'il ne l'arrête le redressement opéré sous le long règne de Sīdī Muḥammad ben 'Abd Allāh (1757-1790). La forte reprise du négoce avec l'Europe (fondation d'Essaouira en 1765, traités de commerce), la réoccupation de Mazagan (1769) n'empêchent ni la décadence économique, marquée après 1787 par l'abandon de la frappe de l'or, ni les rébellions, ni le développement des pouvoirs féodaux que les crises de succession ont favorisées. Le pays tend à se replier sur lui-même. La disparition de la course, les entraves mises aux relations avec l'étranger, la forte dépopulation provoquée par les terribles épidémies de 1798-1800 et de 1818-1820, le ralentissement du commerce européen pendant les guerres de l'Empire, la relégation des agents diplomatiques à Tanger, tout contribue, au début du xixe siècle, à un isolement non seulement accepté mais explicitement voulu par le sultan Mūlāy Slimān (1792-1822).

La pénétration européenne (XIXe-XXe s.)

Face à ce déclin et à ce repli s'affirme le dynamisme nouveau de l'Europe industrielle, entraînée dans un mouvement général d'expansion qui la pousse à instaurer partout le libéralisme commercial, puis le système colonial. L'histoire du Maroc subit, désormais, de façon croissante, les pressions extérieures.

Le royaume en difficulté (1822-1912)

Le Maroc ne peut en effet rester longtemps à l'écart au moment où les routes méditerranéennes prennent, au milieu du xixe siècle, une importance nouvelle. Les efforts de pénétration des commerçants britanniques de Manchester et de Gibraltar débouchent, en 1856, sur un traité de commerce, qui ouvre le pays aux produits européens. En 1863, une convention franco-marocaine aggrave encore la situation du Maroc. L'Espagne, à partir des présides conservés sur la côte rifaine, Ceuta et Melilla, reprend une politique d'expansion par la guerre de 1859-1860 et obtient, lors du traité de 1861, une importante indemnité de guerre et la rétrocession de l'ancienne possession de Santa Cruz Pequeña. Ainsi, en moins de sept ans, de décembre 1856 à 1863, ont été modifiés du tout au tout les rapports traditionnels entre le Maroc et l'Europe.

La rivalité des trois puissances se nourrit d'ambitions différentes : commerciales et stratégiques pour la Grande-Bretagne, préoccupée de la sécurité du détroit de Gibraltar ; politiques et sentimentales pour l'Espagne qui retrouve les souvenirs de la Reconquista ; économiques et territoriales pour la France désirant créer un ensemble nord-africain homogène, sous son autorité. Leur opposition, si elle sauvegarda le statu quo politique du Maroc, accentua une pénétration économique à laquelle l'Allemagne participa, à partir des années 1885-1890. Malgré les difficultés, les échanges, et en premier lieu les importations, s'accroissent fortement dans la seconde moitié du siècle. Cet essor, le développement des colonies européennes dans les ports, passées de quelques centaines d'individus à plus de quinze mille, l'extension de la protection, l'invasion des produits étrangers altérèrent gravement les structures traditionnelles de l'économie et de la société, provoquant de multiples crises.

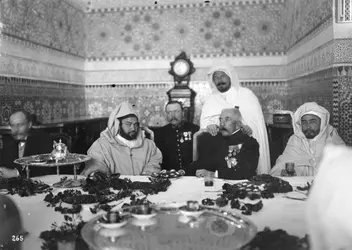

Moūlāy Ḥasan (1873-1894), l'un des plus grands sultans de l'histoire marocaine, s'efforça prudemment de moderniser le pays, sans tomber sous l'influence dominante d'une puissance ; d'opposer les unes aux autres les rivalités, sans concessions majeures ; d'affirmer, au prix de coûteuses expéditions militaires, l'intangibilité des limites du Maroc contre les tentatives d'installation dans le sud du pays.

Il ne put que retarder l'échéance. L'avènement d'un successeur jeune et faible, l'entente, surtout, en 1904, de la France et de l'Angleterre, dont l'opposition avait constitué la principale sauvegarde du Maroc indépendant, précipitèrent la crise. L'affaiblissement du pouvoir central, la pénétration européenne, la remise en question des formes traditionnelles de la vie provoquèrent des oppositions et l'apparition de prétendants. Des tribus entrèrent en dissidence, ce qui accrut l'impécuniosité de l'État et le contraignit à l'emprunt (1904).

Cependant, le gouvernement français, assuré de l'appui des Anglais et s'étant acquis, par des accords analogues, celui de l'Espagne et de l'Italie, poursuivit, malgré l'opposition allemande, son dessein. La conférence d'Algésiras (avr. 1906) plaça le Maroc sous une sorte de protectorat de puissances, mais laissa à la France une influence prépondérante qu'elle affirma en débarquant, en août 1907, à Casablanca.

La pénétration française fut coupée de crises internationales provoquées par l'Allemagne qui cherchait, à travers le problème marocain, à ruiner l'entente franco-anglaise : affaire des déserteurs de 1908 ; « coup d'Agadir » de juillet 1911. Entravée par la résistance des tribus, elle conduisit cependant le sultan à accepter un traité de protectorat (30 mars 1912).

Dans le régime du protectorat (1912-1930)

Le régime du protectorat est hypothéqué par les engagements internationaux, comme l'acte d'Algésiras qui, imposant le système de la porte ouverte, interdisait toute mesure de protection douanière, et par d'autres accords signés par la France, qui divisaient le pays en trois parties administrées différemment. À l'Espagne fut confiée, le 27 novembre 1912, une zone d'influence au nord (Rif) et au sud (Tarfaya, Ifni). Le statut définitif de Tanger, sous contrôle international, fut réglé en 1923 par la convention de Paris.

Pendant quatorze ans, le protectorat s'incarna dans la forte personnalité de Lyautey, premier résident général (1912-1925). Il fit œuvre de conquête, d'organisation, de mise en valeur. Le ralliement des tribus, au nom du sultan, s'obtint en usant de diplomatie à l'égard des grands caïds ou en effectuant des opérations militaires. Les institutions laissèrent subsister le makhzen central et les anciens pouvoirs locaux complétés et contrôlés par une administration nouvelle. L'action économique, à l'aide d'importants capitaux privés, pour une grande part contrôlés par la Banque de Paris et des Pays-Bas, mettait en place un vaste équipement, cependant que la colonisation rurale se développait : ainsi, 57 000 hectares de lots officiels furent distribués et près de 200 000 hectares achetés par des particuliers en 1922, tandis que s'accroissait le nombre des Européens (40 000 immigrants de 1919 à 1922).

Mais l'essor économique, s'il entraînait le pays dans les voies nouvelles, n'était pas sans causer de graves déséquilibres qui rapidement se traduisaient par des mouvements sociaux et politiques. L'opposition de la domination européenne allait provoquer la révolte des masses paysannes (révolte d' Abd el-Krim, 1921-1926), relayées à partir des années trente par les nouvelles élites urbaines, avant que n'entrent en scène, après la Seconde Guerre mondiale, les masses ouvrières.

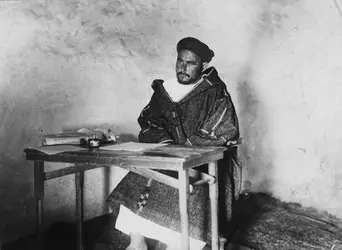

Abd el-Krim sut exploiter l'opposition à la domination européenne et le mécontentement des populations rifaines ; la République des tribus confédérées du Rif mit un moment en péril le protectorat. La reddition d'Abd el-Krim en 1926, comme le retrait de Lyautey, ouvrit une nouvelle période où la France recourut de plus en plus à l'administration directe, accéléra la colonisation rurale (en 1935, 840 000 ha, dont 271 000 ha de lots officiels), encouragea le peuplement européen et reprit la conquête militaire, achevée en 1944. Les effets de la crise économique mondiale, qui fut sensible au Maroc en 1931-1932, des maladresses administratives, comme le dahir (arabe, ẓahīr, loi) sur la juridiction berbère de mai 1930, la poussée démographique et ses premières conséquences sociales provoquèrent les premiers symptômes d'une nouvelle opposition. Celle-ci ne vint plus de la montagne et des forces traditionnelles, mais des jeunes élites modernes.

Renouveau du nationalisme

Ce mouvement nationaliste urbain, influencé aussi par les doctrines réformistes et panarabes qui agitaient l'Islam, prit forme en 1930. Le premier parti politique marocain, sous le nom de Comité d'action marocaine, animé par Allal el- Fassi, Ouazzani et Balafrej, élabora un « plan de réformes » qui, sans remettre en cause le principe du protectorat, s'en prit à ses déviations et à l'administration directe.

L'ère de libéralisme politique qu'ouvrait, en 1936, l'avènement du Front populaire en France encouragea les espoirs. Le mouvement gagnait les villes et les campagnes. Les troubles de 1937, à Meknès et Marrakech, montrèrent son extension. Pourtant, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, les divisions du parti nationaliste, la crainte des revendications des pays de l'Axe rapprochèrent Français et Marocains.

Au lendemain du conflit, la situation avait considérablement changé. Les difficultés alimentaires, montrant la fragilité de l'économie du pays, avaient provoqué une grande misère et une forte émigration rurale. Le système colonial avait partout été ébranlé, la Charte de l'Atlantique avait rappelé le « droit de tous les peuples à choisir la forme de gouvernement sous lequel ils veulent vivre ». Le débarquement américain de novembre 1942, l'entrevue d'Anfa de 1943 où le sultan rencontra Roosevelt, les encouragements du président des États-Unis au nationalisme marocain précisèrent les revendications des partis politiques. L'influence de la Ligue arabe, la caution donnée au mouvement nationaliste par le sultan (discours de Tanger, 1947) rendaient urgente une nouvelle définition du régime du protectorat.

Des négociations s'engagèrent entre le sultan Sidi Mohammed et le gouvernement français, mais elles achoppèrent sur la question de souveraineté. À la fête du Trône, qui coïncidait en 1952 avec le vingt-cinquième anniversaire de son avènement, le sultan réaffirma sa volonté d'indépendance, cependant que les sanglants événements de Casablanca, les 7 et 8 décembre, annonçaient la crise. La résidence interdit le Parti communiste et le parti de l'Istiqlāl (indépendance), encouragea l'opposition au sultan de certains milieux traditionalistes (pétition du 21 mai 1953). Le 20 août, Sidi Mohammed fut contraint d'abdiquer. Il fut remplacé, le 21, par son cousin Ben Arafa. Le gouvernement français avait laissé faire : sa politique marocaine s'élaborait moins à Paris que dans les cercles liés à la résidence.

Les réformes qui devaient justifier le coup de force furent remises de mois en mois devant l'opposition conservatrice, puis le développement du mouvement de résistance marocain. Aux difficultés intérieures s'ajoutaient les difficultés extérieures. L'Espagne appuyait l'opposition marocaine. Les États arabes et asiatiques apportaient, aux Nations unies, leur soutien au mouvement nationaliste. Les revers d'Indochine (mai 1954), l'insurrection algérienne (1er nov. 1954) contraignirent le gouvernement français à s'orienter vers une solution politique.

L'indépendance

Après la recherche laborieuse d'un compromis, la déclaration de La Celle-Saint-Cloud, le 6 novembre 1955, annonce des « négociations destinées à faire accéder le Maroc au statut d'État indépendant uni à la France par des liens permanents d'une interdépendance librement consentie et définie ». Les négociations furent rapidement menées et aboutirent, le 2 mars 1956, à un accord qui considérait comme caduc le traité de Fès du 30 mars 1912 et reconnaissait l'indépendance du Maroc.

L'Espagne dut aligner son attitude sur celle de la France et mit fin à son pouvoir sur la zone nord (déclaration commune de Madrid, 6 avril 1956, accord du 7 avril 1956). Le sort de Tanger, enfin, fut réglé par la Conférence qui se tint à Fedala du 8 au 29 octobre 1956. Le Maroc était, à la fin de 1956, redevenu indépendant et unifié.

De multiples tâches attendaient le « nouvel » État. Il lui fallait se dégager des influences administratives étrangères, rallier une fraction réticente de l'armée de libération, créer des institutions. Il lui fallait aussi retrouver le sens de son évolution historique.

La lutte pour l'indépendance semblait se poursuivre par la reconquête d'un passé qui paraissait avoir été doublement confisqué : d'une part dans sa gestion, d'autre part dans son écriture dont on supposait qu'elle avait été systématiquement déformée par la vision « coloniale ». La redécouverte de leur passé par les Marocains et le renouvellement de l'historiographie dominent ainsi la vie culturelle du Maroc depuis les années 1960.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Raffaele CATTEDRA : maître de conférences à l'université de Montpellier-III-Paul-Valéry

- Myriam CATUSSE : chargée de recherches au CNRS

- Fernand JOLY : professeur honoraire, université Paris-VII

- Jean-Louis MIÈGE : professeur émérite d'histoire à l'université de Provence

- Pierre VERMEREN : professeur des Universités, université Paris-I-Panthéon-Sorbonne

- Benjamin BADIER : agrégé d'histoire, docteur de l'université Paris-I-Panthéon-Sorbonne

- Encyclopædia Universalis : services rédactionnels de l'Encyclopædia Universalis

Classification

Médias

Voir aussi

- CONTESTATION

- ISLAMISME

- YOUSSOUFI ABDERRAHMANE (1924-2020)

- AJUSTEMENT STRUCTUREL

- ANALPHABÉTISME

- LIBERTÉ & DROIT D'EXPRESSION

- FÉCONDITÉ, démographie

- PIRATES

- ATTENTAT

- PAUVRETÉ

- SAHARA ESPAGNOL

- ISLAM NORD-AFRICAIN

- ATLAS, Afrique du Nord

- TOUBKAL, djebel

- OUM ER-R'BIA, oued

- TAZA COULOIR DE

- MOULOUYA, oued

- KHOURIBGA

- ISTIQLĀL ou ISTIKLAL

- IDRĪSIDES LES (686-917)

- SALÉ

- SA‘DIENS ou SAADIENS LES (1554-1659)

- AḤMAD AL-MANṢŪR (1549-1603) sultan du Maroc (1578-1603)

- MŪLĀY ou MOULAY ISMĀ‘ĪL (1646-1727) sultan du Maroc (1672-1727)

- AFRIQUE, économie

- CANNABIS

- ÉMIGRATION

- OPPOSITION POLITIQUE

- SAHARA MAROCAIN

- CROISSANCE ÉCONOMIQUE

- MAROC, géographie

- MAROC, histoire jusqu'en 1956

- MAROC, histoire, de 1956 à nos jours

- RÉPRESSION

- URBANISATION

- AFRIQUE, géographie

- AFRIQUE DU NORD, histoire, Antiquité et Moyen Âge

- AFRIQUE DU NORD, histoire, de 1440 à 1880

- AFRIQUE DU NORD, histoire, de 1880 à 1945

- AFRIQUE DU NORD, histoire, de 1945 à nos jours

- EXODE RURAL

- FRONT POLISARIO

- SAHRAOUI

- ESPAGNE, histoire : Moyen Âge, jusqu'au XIIe s.

- ESPAGNE, histoire, de 1900 à nos jours

- FEMMES DROITS DES

- MOHAMMEDIA, anc. FEDALA, Maroc

- BENI MELLAL, Maroc

- POLITIQUE INDUSTRIELLE

- PRIVATISATION

- MAKHZEN

- ALAWIDES, ALAWĪTES ou ALAOUITES, dynastie marocaine

- CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

- RASD (République arabe sahraouie démocratique)

- BENKIRANE ABDELILAH (1954- )

- PJD (Parti de la justice et du développement), Maroc

- LAAYOUNE, Sahara occidental