MARS, planète

Article modifié le

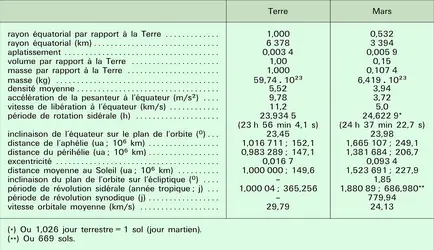

En s'éloignant du Soleil, Mars est la quatrième planète du système solaire. Presque deux fois plus petite que la Terre (le tableau 1 présente les caractéristiques physiques et orbitales comparées de ces deux objets), la planète rouge est un corps solide différencié qui posséderait une croûte de 50 kilomètres d'épaisseur moyenne, une lithosphère assez épaisse – de 150 à 200 kilomètres – et un noyau de taille imprécise – de 1 400 à 2 000 kilomètres de rayon. Aucun champ magnétique n'a été décelé par les magnétomètres placés à bord des sondes orbitales ; le noyau contiendrait peu de nickel et de fer, ou serait animé de mouvements trop lents pour pouvoir engendrer un effet dynamo.

À l'instar de la Terre et de Vénus, Mars possède une atmosphère, très ténue cependant, composée essentiellement de dioxyde de carbone CO2 (95,32 p. 100) et de très peu de vapeur d'eau (0,03 p. 100).

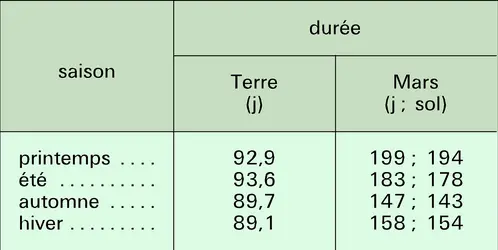

Mars est situé à une distance moyenne de 1,524 unité astronomique du Soleil ; de ce fait, sa période de révolution autour de celui-ci est presque le double de celle de la Terre (une année martienne = 687 jours terrestres). En revanche, la période de rotation sidérale de Mars (24 h 37 min 23 s) est très proche de celle de notre planète. L'orbite de Mars est fortement elliptique, et sa forte excentricité (0,093 contre 0,017 pour la Terre) entraîne d'importantes différences dans la durée des saisons (le printemps et l'été sont beaucoup plus longs dans l'hémisphère Nord que dans l'hémisphère Sud ; tabl. 2). Mais les différences saisonnières de température, provoquées par l'inclinaison de 240 de l'axe de rotation de la planète sur le plan de son orbite, varient inversement. En raison de l'éloignement de la planète par rapport au Soleil, les températures de surface sont beaucoup plus basses que sur la Terre, et varient en moyenne entre — 133 0C et + 17 0C. Pendant l'été dans l'hémisphère Sud, Mars est plus proche du Soleil de 20 p. 100 environ que pendant la même saison dans l'hémisphère Nord. Il s'ensuit une augmentation de l'insolation d'environ 45 p. 100 qui produit une élévation sensible (30 0C) des températures en été dans l'hémisphère Sud par rapport à celles de l'hémisphère Nord à la même saison. Ces variations des températures saisonnières ont d'importantes conséquences sur les échanges entre l'atmosphère et la surface martiennes, en particulier au niveau des pôles. Les mouvements lents de précession de l'axe de rotation de la planète et de l'axe de son orbite, ainsi que les variations de l'excentricité et de l'inclinaison du plan de l'orbite et les oscillations de l'axe de rotation, entraînent à long terme des modifications dans les régimes climatiques des deux hémisphères. Ainsi, les mouvements de précession provoquent tous les 25 000 ans un changement d'orientation des pôles par rapport au Soleil et, par conséquent, une inversion des régimes climatiques entre les deux hémisphères.

Mars possède deux satellites naturels : Phobos (du grec « terreur ») et Deimos (« panique »). Ces deux corps, très petits, très sombres et très proches de la planète, sont donc très difficiles à observer depuis la Terre (ils n'ont été découverts qu'en 1877, par Asaph Hall). Ils tournent autour de Mars dans le sens direct, sur des orbites circulaires situées dans le plan équatorial de la planète (tabl. 3) , et sont en rotation synchrone avec celle-ci, c'est-à-dire que leurs périodes de rotation sur eux-mêmes sont égales à leurs périodes de révolution autour de la planète ; de ce fait, ils présentent toujours la même face vers Mars, et leur grand axe pointe vers celui-ci. Ces deux corps de forme irrégulière ont, en première approximation, la forme d'ellipsoïdes (Phobos : 26,8 km × 22,4 km × 18,4 km ; Deimos : 15,0 km × 12,2 km × 10,4 km).

Les deux différences principales entre l'atmosphère de Mars et celle de la Terre sont la très faible masse de l'atmosphère martienne, essentiellement constituée de dioxyde de carbone CO2 (la pression au sol est de 6 hectopascals environ, pour une valeur terrestre de 1 013 hectopascals) et sa température moyenne, nettement plus froide (— 50 0C), due au fait que Mars est plus éloigné du Soleil que la Terre. La pression est trop faible pour que l'eau puisse exister à l'état liquide et, le climat étant dans l'ensemble froid, la plus grande partie de la vapeur d'eau se trouve sous forme de glace dans l'atmosphère (cirrus, brumes givrantes) ou le sol (calottes polaires). Durant l'année martienne, environ 20 p. 100 du dioxyde de carbone atmosphérique se condense alternativement sur chacun des pôles, entraînant une variation annuelle sensible de la pression. La faible masse atmosphérique se traduit par des fluctuations diurnes de température très élevées (supérieures à 50 0C). Comme la Terre, Mars possède une atmosphère transparente à la plus grande partie du rayonnement solaire ; elle est donc essentiellement chauffée par sa base. L'inclinaison de l'axe de rotation de Mars par rapport au plan de son orbite ainsi que la durée du jour martien étant très proches des valeurs terrestres, il en résulte le même type de système global de circulation atmosphérique, avec des vents alizés dans la zone intertropicale et un système de hautes et basses pressions aux latitudes moyennes. L'absence d'océans – ceux-ci jouant sur la Terre le rôle de régulateur thermique – se traduit par un plus fort contraste saisonnier de température, donc de vents. De violentes tempêtes prennent naissance au printemps en bordure de la calotte polaire sud, soulevant dans l'atmosphère de grandes quantités de poussières qui peuvent s'étendre, dans un stade ultime, à la totalité de la planète. Une partie de ces poussières est précipitée dans les calottes polaires durant les périodes de condensation du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau. La dynamique de l'atmosphère martienne est donc dominée par une forte interaction sol-atmosphère à travers les cycles du dioxyde de carbone, de l'eau et de la poussière. La question de savoir pourquoi l'atmosphère martienne a évolué si différemment de l'atmosphère terrestre n'est pas bien résolue. L'incorporation progressive de dioxyde de carbone dans le sol sous forme de carbonates sans recyclage atmosphérique, en l'absence d'activité tectonique notable, et l'échappement gravitationnel de l'azote pourraient expliquer la faible valeur actuelle de la pression. La raréfaction de l'atmosphère, entraînant une diminution de la température à la surface (annihilation de l'effet de serre), serait dans ce cas à l'origine de la disparition de l'eau liquide, la plus grande partie de la vapeur d'eau ayant disparu par photodissociation et échappement thermique de l'hydrogène.

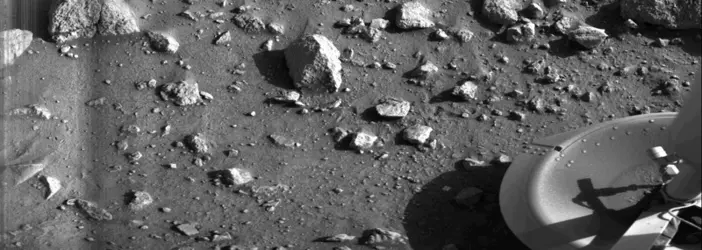

Les analyses d'échantillons du sol réalisées par les sondes d'atterrissage n'ont révélé aucune trace d'une activité biologique passée ou actuelle.

Morphologie et topographie

La surface de Mars est caractérisée, d'une part, par une assez grande diversité de formes de relief (cratères de météorites, volcans géants, canyons profonds, immenses réseaux de vallées fluviatiles, champs de dunes, importants systèmes de failles, calottes glaciaires aux pôles), d'autre part, par une dissymétrie morphologique et topographique majeure entre les hémisphères Nord et Sud.

La dissymétrie hémisphérique se manifeste de part et d'autre d'un grand cercle incliné de 350 sur l'équateur. Du point de vue morphologique, cette dissymétrie est marquée par la présence de nombreux cratères de météorites qui font ressembler l'hémisphère Sud de la planète aux « terres » lunaires, et par celle de plaines peu cratérisées au nord. Du point de vue topographique, cette dissymétrie se manifeste par une différence d'altitude pouvant atteindre de 2 à 3 kilomètres, les plaines de l'hémisphère Nord étant sensiblement plus basses que les terrains très cratérisés de l'hémisphère Sud. L'origine de cette dissymétrie est encore inexpliquée ; elle pourrait correspondre à une limite structurale ou à une limite d'érosion.

Il existe par ailleurs d'importantes différences d'altitude, pouvant atteindre 30 kilomètres. Les altitudes sont définies par rapport à un niveau de référence (niveau 0) qui, en l'absence de mers comme sur la Terre, correspond à une pression atmosphérique de 6,1 hPa au sol, déterminée à l'équateur à partir de mesures dans l'infrarouge réalisées en orbite par la sonde Mariner-9. Ces mesures altimétriques sont complétées par des observations radars depuis la Terre. La région la plus élevée est celle du dôme de Tharsis, sur lequel sont situés trois volcans géants culminant en moyenne à 26 kilomètres d'altitude. Cette région correspond à un bombement de 6 kilomètres de hauteur environ, et de l'ordre de 5 000 kilomètres de diamètre. Comparée à ce que nous connaissons sur la Terre, cette région de la planète Mars a la taille d'un continent. Une autre région, Elysium Planitia, domine de 4 à 5 kilomètres les plaines environnantes. Il s'agit là aussi d'un large dôme de 1 500 kilomètres de diamètre supportant également des volcans, moins importants cependant que ceux de la région de Tharsis. Au sud de l'équateur martien, le système de canyons de Valles Marineris est constitué par des vallées profondément encaissées (6 km de profondeur moyenne) qui s'étendent d'est en ouest sur plus de 5 000 kilomètres de longueur.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Éric CHASSEFIÈRE : docteur en physique, directeur adjoint du service d'aéronomie du C.N.R.S., Verrières-le-Buisson, directeur de recherche au C.N.R.S.

- Olivier de GOURSAC : secrétaire de la Commission de l'exploration spatiale, Société astronomique de France

- Philippe MASSON : doyen de l'U.F.R. sciences, université de Paris-XI-Sud

- Francis ROCARD : docteur ès sciences, responsable des programmes d'exploration du système solaire au Centre national d'études spatiales

Classification

Médias

Autres références

-

MISSIONS MARTIENNES - (repères chronologiques)

- Écrit par Olivier de GOURSAC

- 836 mots

- 2 médias

1965 Lancée le 28 novembre 1964, la sonde américaine Mariner-4 passe le 15 juillet 1965 à 9 780 kilomètres de la surface de Mars ; elle transmet 21 images, qui révèlent pour la première fois des détails de cette surface.

1969 Lancée le 25 février 1969, la sonde américaine...

-

ARGILES

- Écrit par Daniel BEAUFORT et Maurice PAGEL

- 2 655 mots

- 7 médias

Lesargiles martiennes (smectites, kaolinite, illite, chlorite...) ont été découvertes en 2004 par l'analyse spectrale (spectrométrie infrarouge) de la surface de la planète Mars au cours de la mission Mars Express. Depuis lors, les missions d'exploration ont confirmé l'existence d'argiles sur de grandes... -

ASTROLOGIE

- Écrit par Jacques HALBRONN

- 13 315 mots

...on nomme les nouveaux astres en puisant dans un panthéon inépuisable de dieux et de déesses, voire de figures littéraires. On n'a pas inventé le dieu Mars parce qu'il y avait une planète rouge (l'Horus rouge des Égyptiens), on a nommé cette planète Mars à cause de sa couleur. Il est généralement assez... -

ASTRONOMIE

- Écrit par James LEQUEUX

- 11 343 mots

- 20 médias

...alors jamais atteinte. Il fournit en particulier les images les plus profondes de l'Univers. Les années 1990 voient aussi les États-Unis triompher sur Mars : la sonde spatiale Mars Global Surveyor est placée le 11 septembre 1997 sur une orbite martienne afin de cartographier la surface de cette planète... -

DOLLFUS AUDOUIN (1924-2010)

- Écrit par Jean Claude FALQUE

- 1 222 mots

Astronome – un des plus grands de son temps – et aéronaute – un des plus audacieux du xxe siècle –, le Français Audouin Dollfus naît le 12 novembre 1924, à Paris. Son père, Charles Dollfus, passionné par les choses de l'air, aéronaute titulaire des brevets de pilote de ballon et de dirigeable,...

- Afficher les 20 références

Voir aussi

- CHAMP MAGNÉTIQUE

- ÉCOULEMENT, hydrologie

- MARS GLOBAL SURVEYOR, sonde spatiale

- RAYONNEMENT SOLAIRE

- CIRCULATION ATMOSPHÉRIQUE GÉNÉRALE

- CHENAL

- ALTÉRATION DES ROCHES

- FAILLES

- VAPEUR D'EAU

- SCHIAPARELLI GIOVANNI (1835-1910)

- SATELLITES NATURELS

- PERGÉLISOL ou PERMAFROST

- CANYONS

- MARINER, sondes spatiales

- MARS CANAUX DE

- TEMPÉRATURE

- MARS ODYSSEY, sonde spatiale

- SPIRIT, véhicule spatial robotisé

- OPPORTUNITY, véhicule spatial robotisé

- MARS EXPRESS, sonde spatiale

- MARS EXPLORATION ROVER (MER)

- SÉDIMENTAIRES ROCHES

- POUSSIÈRES

- PHYLLOSILICATES

- VOLCAN-BOUCLIER

- GÉOLOGIE STRUCTURALE

- ANDÉSITES

- BASALTES

- CLIMATIQUES VARIATIONS

- RAVINEMENT

- ROBOTS MOBILES

- ORBITE, mécanique spatiale

- ROTATION, astronomie

- GÉOLOGIE EXTRATERRESTRE

- SOJOURNER, véhicule spatial robotisé

- ATMOSPHÈRE, chimie

- ATMOSPHÈRE, planétologie

- VIKING, sondes spatiales

- PHOBOS, satellite

- DEIMOS, satellite

- CRATÈRES MÉTÉORITIQUES

- CALOTTE POLAIRE

- CALOTTE GLACIAIRE

- PHOTODISSOCIATION

- ORBITE, mécanique céleste

- ASTRONAUTIQUE, histoire

- FRACTURE, tectonique

- ÉROSION

- RÉVOLUTION, mécanique céleste

- VALLES MARINERIS, Mars

- CARBONIQUE GAZ ou DIOXYDE DE CARBONE

- MARS PATHFINDER, sonde spatiale

- SONDES SPATIALES

- ROVER ou ASTROMOBILE

- ALTIMÉTRIE LASER