MASSIFS ANCIENS

Article modifié le

La genèse du relief

Le relief des massifs anciens doit ses traits fondamentaux au rajeunissement tectonique tertiaire. Le Quaternaire n'apporte que des retouches à son modelé.

La paléogéographie des plates-formes calédono-hercyniennes

Le long passé du relief des massifs anciens correspond à la paléogéographie des plates-formes calédono-hercyniennes. Celle-ci est marquée par l'édification et la destruction de systèmes plissés successifs, antécambriens et primaires. Leur destruction se signale par de puissantes accumulations de sédiments corrélatifs dans des fossés et des bassins subsidents. Les Vieux Grès rouges du Dévonien correspondent ainsi à l' érosion des chaînes calédoniennes de l'Europe du Nord (Écosse). Les Nouveaux Grès rouges du Permien et du Trias signalent la ruine des chaînes de plissements de l'Europe hercynienne (bassins de Brive, de Saint-Dié, de la Sarre). Elle réalise une surface d'aplanissement remarquable par son degré de perfection. Seuls quelques reliefs résiduels en roches très résistantes (quartzites, grès quartzitiques) la surmontent localement (Taunus, dans le Massif schisteux rhénan ; Bocage normand, dans le massif Armoricain).

Cette efficacité des érosions primaires s'explique non seulement par la longue durée de leur action, mais encore par leur particulière agressivité. Car leurs attaques s'exercent directement sur des continents désertiques en raison du faible développement atteint par la biosphère. Et elles s'effectuent sous des climats chauds, favorables aux écoulements diffus, générateurs de vastes aplanissements par ablation latérale.

Les effets du rajeunissement tertiaire

La surface posthercynienne ainsi réalisée se situe au point de départ de la genèse du relief des massifs anciens.

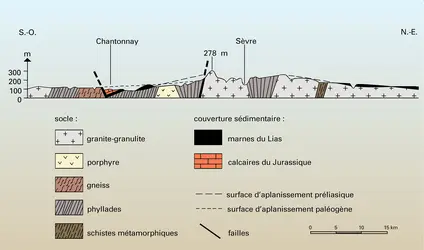

Jusqu'au Miocène, des gauchissements provoqués par des mouvements épirogéniques esquissent la différenciation future en massifs anciens et en bassins sédimentaires. Sur les parties soulevées, des érosions sous climats chauds, toujours favorables à l'ablation latérale, s'expriment soit par de simples regradations de la surface posthercynienne, soit par une substitution partielle ou totale, au profit d'aplanissements d'âge secondaire ou tertiaire. Une sédimentation corrélative s'accomplit, simultanément, dans des bassins et des fossés de subsidence adjacents, marins ou continentaux. Entre ces unités tectoniques opposées, des marges subissent les effets d'une alternance de fossilisations, liées aux transgressions de mers épicontinentales, et d'exhumations, dues à l'érosion pendant les régressions. Il en résulte des surfaces d'aplanissement marginales composites, polygéniques ou à facettes, qui intègrent des éléments d'âges divers, préliasiques, préjurassiques, précrétacés et tertiaires.

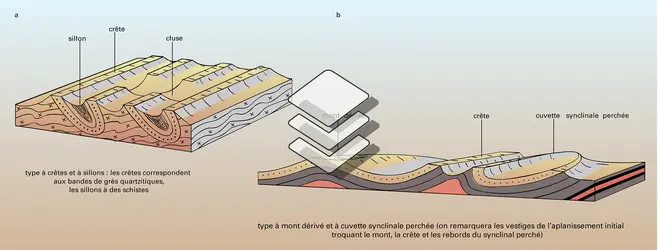

Le rajeunissement tectonique décisif intervient seulement au Mio-Pliocène. Alors s'affirment les massifs anciens et leur différenciation en types selon la vigueur, le style et le rythme des déformations. La reprise d'érosion qu'elles déclenchent se traduit, en effet, par l'exhumation éventuelle des surfaces d'aplanissement de leurs couvertures sédimentaires (Vosges, Forêt-Noire, Meseta ibérique), la floraison des formes structurales à leurs dépens (massifs appalachiens), et les morsures en gorges plus ou moins profondes des réseaux hydrographiques. Elle atteint une intensité particulière dans les chaînes de socle de la haute Asie centrale portées à des altitudes très élevées. C'est alors que se développent des grands versants correspondant à des dénivellations de plusieurs milliers de mètres.

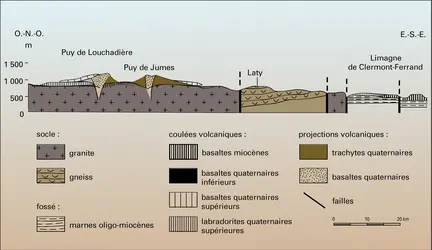

Des éruptions volcaniques contribuent aussi à diversifier le relief de certains d'entre eux, jusque dans le Quaternaire parfois (Massif central, massif Bohémien). Malgré cette diversité des manifestations de la morphogenèse, la survivance de vestiges de surfaces d'aplanissement confère au relief de tous les massifs anciens un aspect lourd et tabulaire caractéristique.

Le façonnement des modelés au Quaternaire

En raison de sa brièveté relative, le Quaternaire n'apporte généralement que des retouches limitées à ce relief fixé dans ses traits essentiels. Elles s'effectuent dans des conditions bien différentes de celles qui avaient été réunies au Tertiaire. Si d'ultimes mouvements tectoniques sont encore efficaces, localement, pendant le Quaternaire (fossé rhénan, Ardenne, Asie centrale), cette morphogenèse dépend maintenant de conditions bioclimatiques profondément changées à la suite du refroidissement souligné par la constitution d'inlandsis et de glaciers de montagnes. Ces conditions assurent la prépondérance de la désagrégation mécanique, des transports en masse et du creusement linéaire sur l'altération chimique et l'ablation latérale qui avaient régné au Tertiaire. Selon leur latitude et leur altitude, les massifs anciens subissent plus ou moins l'empreinte de processus glaciaires (Massif central, Vosges) et surtout périglaciaires. Elle s'imprime dans leur relief, sous la forme de complexes de moraines, de dépôts de versants et de terrasses, dans le cadre de multiples fluctuations climatiques de détail. Cette empreinte glaciaire est considérable en haute Asie centrale, où certains glaciers ont débordé sur les piémonts. L'action glaciaire s'y poursuit, au-dessus de 3 200 mètres dans l'Altaï, de 3 800 mètres dans les Tianshan et de 4 800 mètres dans les Kunlunshan. Ce faisant, cette évolution récente ajoute un facteur de différenciation supplémentaire à des unités géomorphologiques héritières d'un long passé géologique.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Roger COQUE : professeur des Universités, professeur émérite à l'université de Paris-I-Panthéon-Sorbonne

Classification

Médias

Autres références

-

CHINE - Les régions chinoises

- Écrit par Pierre TROLLIET

- 11 778 mots

- 3 médias

Le Shandong,vieux massif disloqué, se compose de trois grands ensembles : au centre, la plaine du Nord s'y prolonge par le corridor de Jiaowei, graben s'ouvrant entre les collines de Jiaodong, puis les massifs granitiques et gneissiques hachés par des failles nord-est-sud-ouest, qui ne dépassent guère... -

EUROPE - Géologie

- Écrit par Jean AUBOUIN et Pierre RAT

- 10 023 mots

- 6 médias

L'Europe hercynienne forme la plupart desmassifs anciens de l'Europe centrale et de l'Europe occidentale : ceux-ci sont isolés les uns des autres par des bassins sédimentaires mésozoïques et cénozoïques ou par des fossés cénozoïques liés à l'orogenèse alpine. Par conséquent, à la différence de l'Europe... -

EUROPE - Géographie

- Écrit par Jacqueline BEAUJEU-GARNIER , Catherine LEFORT et Pierre-Jean THUMERELLE

- 16 415 mots

- 12 médias

Un système montagneux dessinant un W gigantesque a constitué le squelette de l'Europe continentale et se marque encore actuellement par toute une série de reliefs qui débute dans les îles Britanniques au sud de l'Irlande, du pays de Galles et en Cornouailles, se prolonge en France par les collines... -

FRANCE (Le territoire et les hommes) - Données naturelles

- Écrit par Jacqueline BEAUJEU-GARNIER et Estelle DUCOM

- 4 888 mots

- 3 médias

Encadrant les régions basses, le bâti hercynien, vieux squelette de la France, dessine un gigantesque V.Ces montagnes représentent la partie la plus vieille du territoire. Nulle part elles ne dépassent 2 000 m (point culminant : puy de Sancy, 1 886 m). Au nord-est, l'extrémité occidentale de l' Ardenne,... - Afficher les 10 références

Voir aussi

- RELIEF TERRESTRE

- FAILLES

- APLANISSEMENT SURFACE D'

- GRABEN ou FOSSÉ D'EFFONDREMENT

- CHAÎNES DE MONTAGNES, géomorphologie

- TERTIAIRE ÈRE

- VOSGES

- APPALACHIEN RELIEF

- MASSIF ARMORICAIN ou ARMORIQUE

- GLACIAIRE MODELÉ

- GÉOLOGIE STRUCTURALE

- MASSIF SCHISTEUX RHÉNAN

- MÔLE ou HORST

- PLATE-FORME, géologie

- COUVERTURE, géologie structurale

- FRACTURE, tectonique

- ÉROSION