MATÉRIAUX

Article modifié le

Du bois comme modèle aux néo-matériaux

Le bois – le premier d'entre eux – mérite pourtant un peu plus de crédit, en dépit de ses « veines » ou de ses « nœuds ». Un moderne, Roland Barthes, l'a célébré – de même qu'un poète, Francis Ponge, qui a également valorisé la pierre. Roland Barthes écrit : « Le bois ôte, de toute forme qu'il soutient, la blessure des ongles trop vifs, le froid chimique du métal. Lorsque l'enfant le manie et le cogne, il ne vibre ni ne grince, il a un son sourd et net à la fois. C'est une substance familière et poétique qui laisse l'enfant dans une continuité avec l'arbre, la table, le plancher. Le bois ne blesse ni ne se détraque. Il ne se casse pas. Il s'use, peut durer longtemps, vivre avec l'enfant, modifier peu à peu les rapports de l'objet et de la main. S'il meurt, c'est en diminuant, non en se gonflant comme ces jouets mécaniques qui disparaissent sous la hernie d'un ressort détraqué. Le bois fait des objets essentiels, des objets de toujours » (Mythologies, p. 60). Nous y insistons, parce que, pour nous, la culture (la technique, la science, l'art, la littérature) devrait nous réconcilier avec les divers constituants. Il importe surtout de mettre un terme à l'ancienne philosophie dépréciative des Grecs, d'autant plus que le monde moderne a renversé l'essentiel de sa théorie : les possibilités ou les exploits dépendent des « supports ». D'ailleurs, la civilisation – les âges du bois, de la pierre, du bronze, du fer, du cuivre, etc. – porte le nom des moyens qu'elle met en œuvre. Preuve que « ce ne sont pas les idées qui mènent le monde » !

Ainsi ce bois – même si on l'a dépassé et si on peut s'en dispenser – n'en demeure pas moins un « modèle ». N'allie-t-il pas à la fois la dureté et la possibilité d'être fendu ? N'est-il pas suffisamment tendre pour qu'on puisse l'évider, le tailler, le raboter, bref le façonner ? N'est-il pas également flexible ou déformable, en même temps que résistant ? On ne devrait d'ailleurs pas traiter du bois en général tant il varie selon les essences des arbres d'où on l'a extrait. On n'oubliera pas qu'il a été, avant ce qu'on nomme la civilisation ou la révolution industrielle (l'âge du fer), le constituant des machines : les roues des moulins, les engrenages des treuils, les poulies, les arbres porte-hélices des navires, voire la machine à filer d'Arkwright. On a noté que les gravures de l'Encyclopédie de Diderot ne le détrônent pas encore. On l'a même préféré, au début, aux métaux à cause du peu d'efficacité des lubrifiants dont on disposait (des graisses animales visqueuses). Les bois qu'on taillait – principalement le gaïac venu du Mexique – se caractérisaient par leur densité ainsi que par leur dureté. Ils semblaient ne pas céder à l'humidité, ne se fendaient pas. L'un des meilleurs connaisseurs des « systèmes techniques » et des matériaux le mentionne : « Longtemps on produisait du mauvais fer et même souvent du très mauvais fer, irrégulier, cassant, difficile à souder [...]. Le travail du métal, exécuté avec des outils à main, était en outre plus long et beaucoup plus coûteux que celui du bois » (Bertrand Gille, Histoire des techniques, Encyclopédie de la Pléiade, p. 693). Le même auteur déclare plus loin : « Il ne faut rien exagérer ; à la fin du xviiie siècle, le fer est encore peu apprécié par rapport au bois » (ibid., p. 715). C'est d'ailleurs la pénurie du bois qui obligera le plus à son remplacement : moins ses « manques » que son manque !

Enfin, il sera supplanté. La sidérurgie utilise la machine à vapeur et celle-ci ne peut – le système y oblige – se dispenser d'un métal de plus en plus résistant aux hautes pressions, à la surchauffe et à l'usure. Le bois appartient-il désormais au passé ou ne joue-t-il plus qu'un rôle folklorique (pour les petits appareils quotidiens comme les coffrets, les écuelles, les pipes, les jouets, les flûtes, etc.) ? Qu'on se garde d'une telle conclusion ! Aucun matériau ne meurt : ou bien il subit des transformations qui en effacent les inconvénients, ou bien il s'associe – faute de mieux – à des textures, étrangères à lui, qui le consolident et le sauvent.

Quels défauts ce bois présenterait-il ? Au moins cinq, tous assez rédhibitoires : il brûle facilement ; il manque d'homogénéité ou de régularité, du fait d'une édification liée aux saisons et aux intempéries, et il n'évite pas l'alternance du fragile et du dur, sans compter les nœuds, les loupes et les gerçures ; il pâtit de son poids (lourd) et de son volume (encombrant) ; il pèche aussi par son excessive sensibilité à la sécheresse et à l'humidité, par le fait qu'il craque, se fend, gonfle, puis se rétracte – « il travaille » ; enfin, il est facilement attaqué par des parasites. Mais l'industrie moderne a effacé entièrement ce négatif. Contre-plaqués, lattés, agglomérés ont pris le relais. Le contre-plaqué est constitué de très minces feuilles de bois – désignées du nom de plis – obtenues par tranchages fins, solidement collées perpendiculairement les unes par rapport aux autres (panneaux de plusieurs plis), ce qui donne un matériau léger, stable et résistant. Le latté se contente de deux feuilles de placage extérieures et perpendiculaires à ce qu'elles enferment, des lattes collées côte à côte. Il va de soi que l'extérieur se caractérise par sa dureté, par opposition à l'intérieur plus tendre (bois blanc). L'aggloméré va plus loin : on assemble alors les déchets du bois qu'on a broyé, toutes les particules et grains, grâce à un collage et un pressage à haute température. On distingue encore le « dehors », constitué des fragments les plus fins, du « dedans », qui réunit des éléments un peu plus gros.

Revêtement, croisement, lamellage, multi-composition, on ne cesse pas de ré-aménager le ligneux. On l'extrude aussi, c'est-à-dire qu'on l'évide sur toute sa longueur, de telle manière qu'on l'allège ou qu'on modifie encore ses capacités (isolation). On l'imprègne à volonté, par exemple, de substances ignifuges. Le bois a perdu son ancienne lourdeur, son irrégularité, sa fragilité ; il se vend en feuilles et panneaux. On ne cesse pas – stratégie élémentaire – de l'associer à d'autres ingrédients. On le mixte. On le recouvre parfois d'un film plastique qui le protège ; on lui adjoint un liant à base de bitume, afin de le cuirasser contre une humidité ambiante ; on le lie avec une mince feuille de métal (aluminium) qui lui assure une plus nette robustesse (texturation).

Négligeons ici ses autres emplois (entre autres, la pâte à papier). On imagine les plaintes qui s'élèvent : s'effacent les meubles ventrus, pesants, triomphants. On leur préfère les cloisons démontables, les claires-voies, les tables, lits et buffets minimalisés, les plateaux minces, bref, des ensembles poreux, stables et éventuellement modulables. La culture et même la philosophie doivent ici intervenir, nous aider à intégrer la nouveauté. Les néo-matériaux créent, en effet, un autre monde ; ils bouleversent l'environnement.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- François DAGOGNET : professeur à l'université de Paris-I.

Classification

Autres références

-

MATIÈRE ET MATÉRIAUX. DE QUOI EST FAIT LE MONDE ? (dir. É. Guyon)

- Écrit par Bernard PIRE

- 914 mots

À partir du moment où la matière est destinée à une utilisation précise, on parle de matériaux. Mais comment raconter cette matière qui sous des aspects si divers accompagne le quotidien de chacun d'entre nous, pour s'alimenter, se loger ou s'habiller, mais aussi aller à la rencontre des autres...

-

ACIER - Technologie

- Écrit par Louis COLOMBIER , Gérard FESSIER , Guy HENRY et Joëlle PONTET

- 14 178 mots

- 10 médias

L'acier est un alliage de fer et de carbone renfermant au maximum 2 p. 100 de ce dernier élément. Il peut contenir de petites quantités d'autres éléments incorporés, volontairement ou non, au cours de son élaboration. On peut également y ajouter des quantités plus importantes d'éléments d'alliage...

-

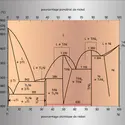

ALLIAGES

- Écrit par Jean-Claude GACHON

- 7 363 mots

- 5 médias

Les alliages représentent une illustration matérielle du vieux dicton « l'union fait la force ». L'homme a toujours cherché des matériaux plus performants à l'utilisation, plus faciles à fabriquer ou à mettre en œuvre et plus économiques. Les alliages métalliques sont particulièrement...

-

AMIANTE ou ASBESTE

- Écrit par Encyclopædia Universalis , Laurence FOLLÉA et Henri PÉZERAT

- 3 490 mots

Aprèstransformation industrielle, l'amiante revêt de remarquables propriétés physiques et chimiques : résistance à la chaleur (plus de 1 000 0C, selon les variétés), à la traction et aux produits chimiques, notamment corrosifs. Près de trois mille produits contenant de l'amiante sont... -

AVIATION - Avions civils et militaires

- Écrit par Yves BROCARD

- 9 442 mots

- 21 médias

- Afficher les 45 références

Voir aussi