MAYAS

Article modifié le

Le Classique récent et l'apogée

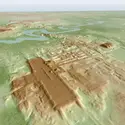

Les stèles, souvent érigées tous les vingt ans, sont les supports privilégiés pour inscrire les dates et les événements importants pour chaque dirigeant. Les Mayas utilisent aussi les disques de pierre (Caracol), les escaliers hiéroglyphiques (Copán, Yaxchilan), les panneaux (La Corona), voire le stuc (à Palenque), ou la peinture murale (à Bonampak). L'abondance et la diversité des textes, comme les progrès du déchiffrement permettent peu à peu de faire entrer les Mayas dans l'histoire. L'identification des glyphes-emblèmes, propres à chaque cité, dessine une carte politique du territoire, où s'affrontent au minimum une cinquantaine d'entités rivales. On ne peut ici en dresser la liste, mais il suffit d'évoquer Tikal et Calakmul, bien sûr, mais aussi Copán, Quiriguá, Palenque, Toniná, Yaxchilan, Piedras Negras, Caracol, Naranjo et tant d'autres pour constater que chacune ne contrôle qu'un territoire assez restreint, où souvent une journée de marche permet d'aller des frontières à la capitale. À l'intérieur de ces limites, la population est répartie en hameaux, en petits villages, parfois dans des bourgs contrôlés par une famille noble alliée ou vassale de la dynastie. Ces petits centres comptent alors un palais, un temple, rarement un monument sculpté ou un terrain de jeu de balle.

C'est dans la cité que réside le dirigeant, l'Ajaw, avec sa famille, ses guerriers, ses prêtres et ses serviteurs. La vie tourne autour de la dynastie régnante. Le roi exerce un pouvoir absolu, entouré de ses ancêtres, et revêtu des symboles solaires ou terrestres qui justifient sa puissance. Il est représenté sur les monuments sculptés, sur les crêtes faîtières qui couronnent les temples, à Tikal, sur les fresques à Bonampak. Il y apparaît revêtu des atours du pouvoir, accompagné de créatures qui évoquent ses prédécesseurs. Il fait ériger les pyramides qui abritent les tombeaux de ses ancêtres, à Palenque (temple des Inscriptions), Tikal (temples I, IV) ou Calakmul. Même si son pouvoir est absolu, il n'est en réalité que le représentant de la dynastie, ce qui lui impose des obligations lourdes. Pour son peuple, il doit assumer la survie et la protection de la communauté, verser son sang dans l'autosacrifice, comme on le voit sur les panneaux de Yaxchilán. Si le pouvoir est héréditaire, sa stabilité dépend largement de la capacité du dirigeant à assurer la prospérité face aux exigences des divinités et aux convoitises des ennemis. Le pouvoir dynastique, la cité, le territoire sont étroitement interdépendants.

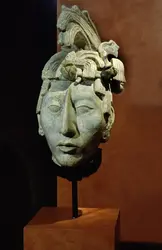

Les dirigeants doivent affirmer leur prestige personnel, celui de leur dynastie et celui de leur cité. Sur le plan intérieur, cela se traduit par une politique permanente de construction et de grands travaux. Chaque cité se dote de temples-pyramides, d'acropoles, de palais aux multiples pièces, de terrains de jeu de balle, mais aussi de gigantesques chaussées pavées, où, comme à Tikal, se déroulent les processions. Les signes extérieurs de richesse se font plus ostentatoires : vêtements brodés, coiffures surmontées de panaches de plumes de quetzal, peaux travaillées de jaguar, bijoux de jade et de pierres fines. Pour assurer la qualité de cet apparat, les dirigeants s'entourent d'artisans qui fabriquent les boucles d'oreilles, les colliers, les anneaux, mais aussi les armes et autres symboles du pouvoir. Des potiers créent la vaisselle de luxe, souvent polychrome, décorée de scènes qui représentent les dirigeants. Parmi ces récipients somptueux, les vases-codex, cylindres polychromes ornés de figures mythologiques et d'inscriptions, occupent une place de choix. Il faut mentionner aussi les scribes, les sculpteurs, les artisans du bois, responsables des linteaux qui ornent, comme à Tikal, l'entrée des temples. Cette politique somptuaire pèse très lourdement sur la population et les ressources.

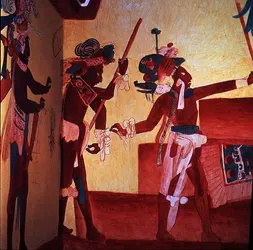

Son corollaire est, presque inévitablement, une politique agressive vers l'extérieur. Certes, de nombreux produits ne peuvent être obtenus qu'au travers d'échanges. Mais la conquête et le tribut sont d'autres moyens d'enrichir la communauté. La guerre est pour les dirigeants le moyen essentiel d'affirmer leur prestige. De plus, elle entre dans les responsabilités du roi, car elle fournit les prisonniers indispensables aux sacrifices, et un roi victorieux est favori des dieux. On est bien loin du vieux cliché qui voyait dans les Mayas un peuple paisible conduit par des prêtres astronomes : les dirigeants mayas sont de féroces guerriers qui mènent leur peuple à la bataille. Quant aux dirigeants vaincus, ils sont sacrifiés, à Palenque, Copán ou Toniná. Les fresques de Bonampak évoquent non seulement la bataille, mais aussi la torture et la mise à mort des vaincus. Les fouilles de Dos Pilas, Aguateca et Punta de Chimino ont permis de retracer l'histoire indissociable d'une dynastie et de son peuple, unis dans la victoire comme dans la défaite et le massacre. La guerre n'est plus rituelle, c'est une nécessité vitale et un danger mortel.

Les conflits permanents pèsent sur une société et une économie fragiles. Malgré la présence autour de la famille dirigeante d'une élite relativement nombreuse, la société maya demeure essentiellement agricole, avec une masse paysanne qui ne dispose que d'une technologie néolithique. Malgré des travaux d'intensification, de construction de terrasses ou de réservoirs d'eau, d'exploitation de zones inondables, les terres disponibles ne peuvent supporter qu'une population restreinte. Les ressources naturelles sont plus variées qu'on ne le pensait (arbres fruitiers, poissons et coquillages, animaux chassés ou domestiqués), mais pas infinies. L'absence de moyens de transport limite les échanges. Dans ces conditions, une guerre ou une défaite ont de lourdes conséquences, même quand la campagne est victorieuse, dans la mesure où elles épuisent les ressources. L'insécurité et l'instabilité s'accroissent et entraînent parfois des révoltes. La famille régnante de Cancuén tombe, victime d'un massacre. Rien ne permet d'affirmer s'il s'agit d'une conquête ou d'une rébellion. Mais c'est un symptôme de cette fragilité qui provoque, à partir du début du ixe siècle, la chute de nombreuses cités. En un siècle à peine (790-909), les capitales du Petén cessent toute activité. La civilisation maya classique a vécu.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Éric TALADOIRE : professeur émérite des Universités

Classification

Médias

Autres références

-

CODEX MAYAS

- Écrit par Éric TALADOIRE

- 2 840 mots

- 4 médias

-

LES MAYAS et MEXIQUE, TERRE DES DIEUX (expositions)

- Écrit par Éric TALADOIRE

- 992 mots

Plusieurs expositions majeures sont venues nous rappeler que les arts d'Amérique préhispanique se réduisent difficilement à la dénomination d'Arts premiers et jouissent désormais d'un statut comparable à celui des arts classiques. L'expositionLes Mayas (I Maya), présentée...

-

MAYA. DE L'AUBE AU CRÉPUSCULE, COLLECTIONS NATIONALES DU GUATEMALA (exposition)

- Écrit par Éric TALADOIRE

- 1 007 mots

Il faut remonter à 1968 pour trouver la trace d'une exposition consacrée en France à l'art maya du Guatemala. L'exposition présentée du 21 juin au 2 octobre 2011 au musée du quai Branly constitue donc une véritable découverte, en dépit de sa dimension restreinte. Elle permet d'apprécier...

-

STÈLES DATÉES DE L'AIRE MAYA - (repères chronologiques)

- Écrit par Éric TALADOIRE

- 130 mots

126 Stèle 5 d'Abaj Takalik, côte du Pacifique.

143 Stèle 1 de La Mojarra, Veracruz.

292 Stèle 29 de Tikal : début de la période classique.

292-534 Période du Classique ancien.

534 Début du hiatus : interruption de l'érection de stèles et de monuments datés.

593 Fin du hiatus,...

-

AGUADA FÉNIX, site archéologique

- Écrit par Éric TALADOIRE

- 2 830 mots

- 3 médias

...L’organisation spatiale d’Aguada Fénix a immédiatement attiré l’attention de Takeshi Inomata, par sa similitude avec ce que les historiens de la civilisation maya nomment « groupe E ». Cette désignation correspond au nom du premier ensemble identifié à Uaxactun (Guatemala) par Frans Blom en 1926.... -

AMÉRINDIENS - Amérique centrale

- Écrit par Encyclopædia Universalis et Georgette SOUSTELLE

- 7 512 mots

- 1 média

...d'une nappe et portant des fleurs et des images de saints. On trouve aussi dans cette pièce des chaises et des bancs, des nattes servant de lit. En pays maya, on dort dans des hamacs. Le centre de la cuisine est le foyer fait de trois pierres. Les principaux ustensiles de cuisine sont le metate et son... -

ASTURIAS MIGUEL ÁNGEL (1899-1974)

- Écrit par Rubén BAREIRO-SAGUIER et Bernard FOUQUES

- 3 214 mots

- 1 média

Pour pouvoir situer Asturias dans l'ensemble du roman hispano-américain, il faut rappeler ce qu'était avant lui la littérature de ce vaste monde qui s'exprime dans un espagnol variant d'ailleurs avec chaque région. Toute une forme du roman prit naissance avec un événement historique d'une grande importance...

-

BAUDEZ CLAUDE-FRANÇOIS (1932-2013)

- Écrit par Éric TALADOIRE

- 861 mots

- 1 média

Né en 1932 à Paris, l’archéologue, historien d’art et anthropologue Claude-François Baudez est l’auteur d’une importante œuvre scientifique, consacrée principalement à l’étude des Mayas. Issu d’une famille bourgeoise catholique, il conservera toute sa vie les principes qui lui ont...

- Afficher les 36 références

Voir aussi

- INSCRIPTIONS, archéologie

- STÈLE

- COPÁN

- UAXACTÚN

- PETÉN

- ENCORBELLEMENT

- TEMPLE, Amérique précolombienne

- AMÉRINDIENS ou INDIENS D'AMÉRIQUE, Amérique centrale et Mexique

- CALAKMUL

- CHENES STYLE, Mexique

- NAKBÉ

- MAYAPAN

- MIXE-ZOQUES

- MEXIQUE PRÉCOLOMBIEN

- MÉSO-AMÉRIQUE

- LITHIQUES INDUSTRIES

- VILLE, urbanisme et architecture

- PUUC STYLE, Mexique

- ITZÁ