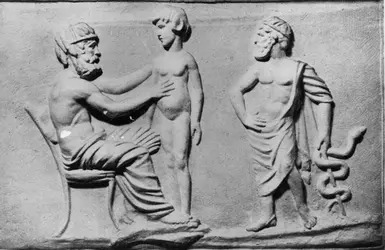

- 1. Les origines de la médecine et la médecine de l'Antiquité

- 2. L'époque médiévale

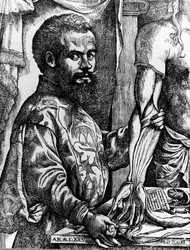

- 3. L'éveil de la Renaissance

- 4. Les débuts de la médecine scientifique : rationalisme médical

- 5. La technique au service de la méthode expérimentale (xixe et xxe s.)

- 6. Les progrès de la thérapeutique

- 7. Bibliographie

MÉDECINE Histoire

Article modifié le

La technique au service de la méthode expérimentale (xixe et xxe s.)

L'investigation clinique

La médecine a connu au cours des deux derniers siècles des progrès décisifs tellement nombreux, rapides et variés qu'il est impossible d'en dresser la liste, ni même d'en résumer les étapes. Tout au plus peut-on indiquer les principales orientations qu'elle a suivies depuis le début du xixe siècle.

La tendance initiale dominante a été d'imaginer, de mettre en œuvre, puis de développer des moyens objectifs d'examen et d'en confronter les résultats avec les constatations anatomiques correspondantes pour définir et classer les différentes maladies. C'est ainsi que le grand clinicien français Théophile-Hyacinthe Laennec (1781-1826) a découvert l'auscultation et a édifié la nosologie de la plupart des affections thoraciques : son célèbre traité de l'Auscultation médiate (1819, 1826) marque le début d'une ère nouvelle.

Par la suite, les procédés d'investigation clinique n'ont cessé de se multiplier, notamment en cardiologie et en neurologie. Parmi les autres grands cliniciens du xixe siècle, on retiendra les noms de Pierre-Alexandre Louis (1787-1872), de Léon Rostan (1790-1866), de Jean-Baptiste Bouillaud (1796-1881), de Jean-Martin Charcot (1825-1893), de Georges Dieulafoy (1839-1911), de Fernand Widal (1862-1929) en France, pays dont la médecine clinique a longtemps joui d'un prestige mondial ; ceux de John Cheyne (1777-1836), de Richard Bright (1789-1858), de Robert Adams (1791-1875), de Thomas Addison (1793-1860), de Robert Graves (1797-1853), de William Gull (1816-1890), de William Osler (1849-1919) dans les pays anglo-saxons ; ceux de Wilhelm Ludwig (1790-1865), de Johann Schönlein (1793-1864), de Ludwig Traube (1818-1876), d'Anton von Biermer (1827-1892), d'Adolf Kussmaul (1822-1902) dans les pays de langue germanique. Très rapidement, l'extension des connaissances médicales a débordé la compétence des médecins généralistes et a imposé, du moins dans le domaine de la recherche, une spécialisation croissante. Certaines disciplines comme la cardiologie, la pneumologie, la dermatologie ou la psychiatrie ont continué leur développement. D'autres sont nées vers le milieu ou la fin du xixe siècle et ont connu une expansion d'une surprenante rapidité : tel est le cas, entre autres, de la neurologie, de la rhumatologie, de l'hématologie, de la cancérologie, de l'allergo-immunologie, de l'endocrinologie surtout.

Entre-temps, on s'est efforcé d'étendre la portée des investigations et d'explorer par la vue les orifices, conduits et cavités du corps grâce à l'endoscopie qui s'est surtout développée à partir de 1880, à la faveur de dispositifs d'éclairage en miniature : elle a notamment facilité la méthode des biopsies qui consiste à prélever de petits fragments tissulaires en vue de leur examen histologique.

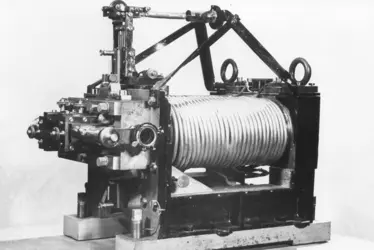

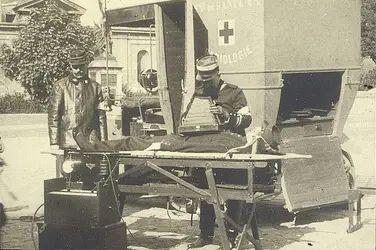

Les applications de la physique : la radiologie

Simultanément, l'examen objectif du malade s'est enrichi de procédés de mesures physiques précises, comparables entre elles ou susceptibles d'être enregistrées. Les plus importants ont porté sur la mesure de la pression artérielle (C. F. W. Ludwig, 1847), sur la prise de la température (Wunderlich, 1856), sur l'étude des réactions provoquées par l'incitation électrique des nerfs et des muscles (L. Lapicque, 1909), puis sur l'enregistrement galvanométrique (W. Einthoven, 1903) ou électronique (H. S. Gasser, 1922) des courants produits par certains organes en fonctionnement, comme dans l'électrocardiographie (Waller, 1887 ; Lewis, 1912...) ou dans l'électroencéphalographie (Hans Berger, 1931).

La plus décisive application de la physique à la médecine est incontestablement la radiologie, fruit presque immédiat de la découverte faite en 1895 par Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923).

Grâce à de nombreux perfectionnements et à certains procédés ingénieux comme ceux qui utilisent des artifices de contraste ou qui mettent à profit l'élimination élective, par certains organes, de substances déterminées, la radiologie est devenue un élément indispensable au diagnostic du plus grand nombre des états pathologiques. Elle a, d'autre part, doté la carcinologie d'un de ses moyens thérapeutiques les moins décevants, à savoir la radiothérapie.

On peut en rapprocher l'emploi médical des corps émetteurs de radiations ionisantes tels que le radium (Pierre et Marie Curie, 1898) ou les isotopes radioactifs utilisés dans l'exploration ou le traitement de certains organes (F. Soddy, 1914 ; Frédéric Joliot et Irène Curie, 1931) par la médecine nucléaire.

La combinaison de techniques dérivées de la radiologie et des mesures physiques a abouti, dans certains domaines, à des procédés d'investigation physiologique d'une rare précision, comme celui du cathétérisme cardiaque (Forssmann, 1929 ; A. Cournand, 1941) ou de la tomodensitométrie (scanner). D'autres agents d'investigation (ultrasons, résonance magnétique nucléaire) se sont plus récemment ajoutés à cet arsenal qui donne à l' imagerie médicale d'immenses possibilités.

La recherche d'une étiologie : de la microbiologie à l'allergologie

Une autre préoccupation majeure a été de déterminer la cause des maladies. Pierre-Fidèle Bretonneau (1778-1862) a eu le mérite de soutenir que chacune d'entre elles relevait d'une origine particulière et spécifique, contrairement à l'opinion de François Broussais (1772-1838) qui les rapportait toutes indistinctement à une commune irritation gastro-intestinale. Ce dogme de la spécificité étiologique a trouvé une confirmation éclatante vers la fin du xixe siècle quand les deux fondateurs de la microbiologie, Louis Pasteur (1822-1895) en France et Robert Koch (1843-1910) en Allemagne, ont montré que chacun des germes isolés par eux était responsable d'une maladie particulière. Leur œuvre, complétée à une cadence accélérée par leurs nombreux élèves, a abouti à l'identification de très nombreux agents pathogènes – bactéries, spirochètes, parasites unicellulaires, virus filtrants, enfin, dont la connaissance a fait des progrès étonnants et dont on a pu établir finalement la structure et le mode d'action. Les conséquences théoriques et pratiques en ont été incalculables dans le domaine du diagnostic, de l'épidémiologie, de la prémunition par les vaccins ou de la thérapeutique par les sérums. La bactériologie a inauguré l'ère de l'asepsie et ouvert le domaine de l'immunologie qui a donné à la recherche médicale contemporaine une de ses orientations dominantes.

L'étude des lésions : l'histologie pathologique

Une autre approche de la cause des maladies a consisté dans l'étude des altérations macroscopiques ou microscopiques qui les accompagnent. Theodor Schwann (1810-1882) et Johannes Müller (1801-1858) avaient déjà démontré que l'élément fondamental des tissus vivants est la cellule (1838). Mettant à profit les perfectionnements techniques du microscope, l'École germanique a créé l'histologie pathologique moderne, à la suite du célèbre médecin allemand Rudolf Virchow (1821-1902) qui a notamment étudié la structure des cancers (1862). Cette voie a été suivie par de nombreux anatomo-pathologistes tels que Carl Rokitansky (1804-1878) à Vienne, Friedrich von Recklinghausen (1833-1910) à Strasbourg, Victor Cornil (1837-1908) et Maurice Letulle (1853-1929) à Paris, Samuel-David Gross (1805-1884) et James Ewing (1866-1943) aux États-Unis... L'étude microscopique des lésions est ainsi devenue un des plus fidèles moyens de diagnostic des maladies, soit à partir d'un prélèvement effectué sur le vivant ( biopsie), soit à partir de fragments recueillis à l'autopsie. Cette investigation fructueuse peut également porter sur des étalements, ou « frottis », d'éléments tissulaires prélevés par ponction de la moelle osseuse, du foie, des ganglions lymphatiques, du rein, etc.

La technique des cultures de tissus (A. Carrel, 1911), les progrès de l'histochimie et la mise au point du microscope électronique ont encore élargi le champ de l'investigation et de la recherche.

L'étude des mécanismes : la physiopathologie

Une question s'est posée avec acuité vers le milieu du xixe siècle : celle du mécanisme des maladies, qui s'est progressivement éclairci à la lumière de la physiopathologie. Un des pionniers de cette discipline a été Claude Bernard (1813-1878). Formé à l'école de François Magendie (1783-1855), Bernard a fait des découvertes capitales comme celle de la fonction glycogénique du foie et de son autorégulation humorale (1855). Il a créé et codifié la biophysique et la biochimie qui, depuis lors, n'ont cessé de guider la recherche médicale. Il a eu pour disciples directs ou lointains la plupart des physiologistes français et étrangers qui ont étudié le mécanisme, les régulations et les perturbations des différentes fonctions de l'organisme.

Grâce à des techniques de recherche et à des procédés d'expérimentation de plus en plus raffinés, il est bientôt apparu que les troubles cliniques sont moins liés aux lésions anatomiques qu'aux troubles des fonctions. Mis en évidence à partir du milieu du xixe siècle par l'École allemande, ceux du métabolisme occupent une place prépondérante. L'équilibre nutritionnel fait intervenir en outre des catalyseurs comme les « enzymes » (Kühne, 1878) et les vitamines (Funk, 1912) dont la liste s'est considérablement allongée et qui peuvent agir par défaut ou par excès. Le maintien de l'« homéostasie » dans le milieu intérieur est assuré par un système régulateur et compensateur complexe dont la connaissance a eu des conséquences cliniques et thérapeutiques d'une portée considérable. Les investigations portant sur les paramètres biologiques qui marquent ces équilibres sont appelées « explorations fonctionnelles ». Elles permettent d'explorer toutes les facettes de la physiopathologie humaine (exemple : épreuve d'hyperglycémie provoquée). Cette régulation est particulièrement remarquable en endocrinologie, discipline née il y a cent vingt ans (C.-E. Brown-Séquard, 1889) et qui a connu depuis un constant développement. La période qui va de 1920 à 1950 a été marquée par la découverte, l'isolement, la synthèse, puis l'utilisation thérapeutique d'un grand nombre d'hormones, suivant le terme imaginé par Hardy (1905) et par E. Gley (1914) ; leur sécrétion est placée sous le contrôle direct ou indirect du système hypothalamo-hypophysaire.

On accorde aussi une place croissante aux troubles pathologiques conditionnés par des altérations infracellulaires, moléculaires, enzymatiques, immunologiques ou génétiques d'une grande complexité et qui constituent autant de pôles de recherche de la médecine contemporaine (cf. maladies moléculaires)

La liste des faits acquis est déjà longue ; on peut mentionner à titre d'exemples les anémies ethniques en rapport avec une anomalie de la molécule d'hémoglobine ; l'albinisme, les porphyries, l'oligophrénie infantile résultent d'atteintes innées ou acquises du métabolisme. Les singularités chromosomiques expliquent de nombreux troubles du développement (cf. hérédité). La génétique moléculaire a fait éclore une nouvelle médecine qui recense, explique et s'efforce de traiter les maladies moléculaires.

Le recours aux examens de laboratoire

Une des principales tendances de la médecine scientifique a d'ailleurs été de mettre à profit tout nouveau moyen de diagnostic inspiré par les résultats de la recherche biologique. Les plus anciennes applications de la chimie à la clinique ont porté, dès la fin du xviiie et le début du xixe siècle, sur l'examen des urines. Aux méthodes statiques d'identification et de dosage se sont ajoutées des épreuves physiopathologiques dynamiques fondées sur des notions de débit et de pouvoir d'élimination élective. En endocrinologie et en immunologie notamment, certains dosages mettent en œuvre des procédés physico-chimiques ou biologiques particulièrement ingénieux : méthodes pondérales, colorimétriques, électrophorétiques ; épreuves pharmacodynamiques de stimulation ou de freinage ; dosages physiologiques après inoculation à des animaux ou à partir d'organes réceptifs.

L'étude de la composition ou des anomalies chimiques du sang a été inaugurée par le dosage du glucose chez les diabétiques (J. Rollo, 1797 ; E. Chevreul, 1815 ; Claude Bernard, 1848 ; O. Folin, 1905), par celui de l'urée dans l'insuffisance rénale (R. Bright, 1827 ; J. von Liebig, 1853 ; F. Widal, 1904) et de l'acide urique dans la goutte (A. B. Garrod, 1848). Considérablement étendue depuis lors, cette analyse porte désormais sur la plupart des constituants minéraux ou organiques des humeurs. La composition cellulaire du sang (A. Cramer, 1855 ; K. Vierordt, 1860 ; G. Hayem, 1875) et de la moelle osseuse (G. Ghedini, 1908), l'identification des groupes sanguins (K. Landsteiner, 1900, 1940), l'étude discriminatoire des différents temps de la coagulation (W. Duke, 1910 ; W. H. Howell, 1916 ; A. J. Quick, 1947...) ne sont que quelques exemples des procédés biologiques sur lesquels s'est édifiée l'hématologie moderne. Son efficacité thérapeutique n'a cessé de se développer, depuis les premières transfusions sanguines jusqu'à la création de banques de produits sanguins, de tissus ou d'organes destinés à la thérapeutique substitutive. Sa plus grande réussite est la réparation des lésions du tissu hématopoïétique grâce à l'utilisation des cellules-souches qui permettent de le régénérer.

Les examens bactériologiques habituels comportent la recherche et l'identification directe ou par culture sur milieux appropriés des différents germes pathogènes dans les liquides naturels ou pathologiques, les sécrétions et épanchements, le sang (H. Schottmüller, 1900), le liquide céphalo-rachidien prélevé par ponction lombaire (H. Quincke, 1891). La recherche des « anticorps » produits par le passage de certains agents dans l'organisme est à l'origine de la méthode du séro-diagnostic imaginée par F. Widal en 1896, de celle de la déviation du complément (A. von Wassermann, 1906), ou encore de celle des tests d'allergie cutanée (C. von Pirquet, 1907 ; C. Mantoux, 1908). Elle s'est étendue aux affections virales ou parasitaires et aux troubles immunologiques consécutifs à des agressions antigéniques très variées. L'immunologie a en effet pris une extension considérable avec la notion de maladies par « auto-immunisation », de même qu'en cancérologie et dans l'étude des compatibilités à l'égard des greffes ou des transplantations d'organes. La biologie moléculaire a apporté de nouveaux outils à l'inventaire biochimique des constituants normaux et pathologiques de l'organisme : mise en évidence des constituants des virus, amplification génique, repérage des anomalies chromosomiques, etc.

Les examens biologiques complètent donc et confirment, s'il y a lieu, les données de la clinique ; ils permettent même de déceler des affections dont la traduction est purement tissulaire ou humorale. Cette intervention du laboratoire dans la pratique médicale courante est un des faits les plus saillants de la période contemporaine.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Charles COURY : professeur honoraire à la faculté de médecine de Paris, chaire d'histoire de la médecine

Classification

Médias

Autres références

-

MÉDECINE ET INTERNET

- Écrit par Philippe MARREL , Elisabeth PARIZEL et René WALLSTEIN

- 5 397 mots

- 3 médias

D’après une étude parue à la fin de 2014, plus de 60 p. 100 des Français utilisent Internet pour rechercher de l’information sur la santé. La consultation médicale à distance, autorisée en France depuis 2010, a de plus en plus de succès. Au niveau mondial, près de 4 millions de patients y...

-

ACNÉ

- Écrit par Corinne TUTIN

- 3 313 mots

- 4 médias

Liée à une inflammation du follicule pileux (précisément, pilo-sébacé), l’acné est une maladie dermatologique très fréquente, qui touche environ 6 millions de personnes en France. Débutant le plus souvent à la puberté, elle n’a en général aucune gravité, mais peut, lorsqu’elle est étendue ou durable,...

-

ACTION HUMANITAIRE INTERNATIONALE

- Écrit par Encyclopædia Universalis et Pierre GARRIGUE

- 7 244 mots

- 1 média

L'histoire commence au Biafra, province du Nigeria, en 1968. Deux jeunesmédecins, Bernard Kouchner, ancien responsable de l'Union des étudiants communistes, et Max Récamier, militant catholique, ont répondu à l'appel de la Croix-Rouge pour servir dans les hôpitaux de fortune des insurgés ibo.... -

AGENCE DE LA BIOMÉDECINE

- Écrit par Corinne TUTIN

- 1 153 mots

Le 5 mai 2005, le ministre français de la Santé, Philippe Douste-Blazy, annonçait l'installation de l'Agence de la biomédecine dans le cadre de la révision des lois de bioéthique datant du 6 août 2004. Cette structure, qui a vu officiellement le jour le 10 mai 2005, recouvre à la fois les activités...

-

AROMATHÉRAPIE

- Écrit par Jean VALNET

- 1 634 mots

- 1 média

Traitement des maladies par les arômes végétaux, c'est-à-dire les essences aromatiques appelées huiles essentielles (H.E.) dans le langage médical, l'aromathérapie est une branche de la phytothérapie (du grec yuzov, plante) et, comme telle, l'une des thérapeutiques les...

- Afficher les 57 références

Voir aussi

- VACCINS & SÉRUMS

- RÉANIMATION

- DÉONTOLOGIE

- SCIENCES HISTOIRE DES, XVIIe et XVIIIe s.

- SCIENCES HISTOIRE DES, XIXe s.

- OPÉRATION CHIRURGICALE

- PHYSIOLOGIE

- SCIENCES HISTOIRE DES, Antiquité et Moyen Âge

- BIOPSIE

- RADIOLOGIE

- PHYSIOPATHOLOGIE

- INGRASSIA GIAN FILIPPO (1510-1580)

- AUENBRUGGER LEOPOLD (1722-1809)

- HISTOLOGIE PATHOLOGIQUE

- SCIENCES HISTOIRE DES, Renaissance

- ANATOMIE PATHOLOGIQUE

- ÉTIOLOGIE

- DOSAGE, biologie et médecine

- GRÈCE, histoire, Antiquité

- CLINIQUES INVESTIGATIONS

- MALADIE

- MÉDECINE CHINOISE

- MÉDECINE HISTOIRE DE LA

- EXPLORATION FONCTIONNELLE

- MÉDECINE ARABE

- ISOTOPES, biologie

- SCIENCES HISTOIRE DES