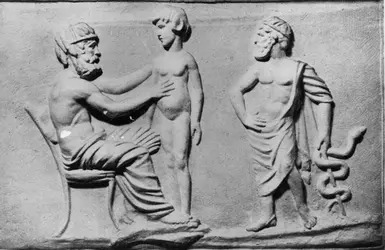

- 1. Les origines de la médecine et la médecine de l'Antiquité

- 2. L'époque médiévale

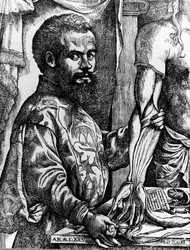

- 3. L'éveil de la Renaissance

- 4. Les débuts de la médecine scientifique : rationalisme médical

- 5. La technique au service de la méthode expérimentale (xixe et xxe s.)

- 6. Les progrès de la thérapeutique

- 7. Bibliographie

MÉDECINE Histoire

Article modifié le

Les progrès de la thérapeutique

Les principales acquisitions pratiques de la médecine moderne ont porté sur les moyens de traitements. Très en retard sur les autres branches, la thérapeutique a en effet pris à partir du xixe siècle un essor prodigieux qui a mis définitivement fin à un empirisme millénaire. Ces progrès ont été favorisés par la mise au point de procédés d'extraction et de dosage des principes actifs. Simultanément, la pharmacologie expérimentale, fondée par F. Magendie, donnait une base scientifique à l'étude des médicaments et de leurs effets. Le recours à de nouvelles modes d'administration (comprimés, 1843 ; injections parentérales, à partir de 1850) a permis de régulariser et de renforcer leur action. Depuis 1880, l'industrie pharmaceutique est devenue à la fois le stimulant et le bénéficiaire de la recherche médicale. Grâce à l'effort conjugué des pharmacologistes, des chimistes et des cliniciens œuvrant en équipe, d'innombrables médicaments, d'une efficacité toujours croissante, ont été découverts dans le courant des cent cinquante dernières années et singulièrement depuis la fin des deux dernières guerres mondiales.

Faute de pouvoir en donner la liste, même incomplète, on ne mentionnera que ceux qui ont fait date et, pour certains groupes, les têtes de file seulement.

Parmi les analgésiques et sédatifs, la morphine a été extraite de l'opium par F. W. Sertuerner en 1806 ; la codéine a été préparée par E. Robiquet en 1832, le chloral par Liebig en 1832 également, les bromures en 1851 par C. Locock. Le véronal, premier des barbituriques, a été découvert par H. Fischer en 1902. L'emploi des anesthésiques généraux remonte à 1842 pour l'éther (C. W. Long), à 1847 pour le chloroforme (J. Y. Simpson), à 1928 pour le cyclopropane. Dans le groupe des antirhumatismaux et des anti-inflammatoires, le classique salicylate de soude (H. Kolbe, 1855) a été remplacé, près de cent ans plus tard, par les corticoïdes de synthèse (E. C. Kendall, I. Reichstein, 1948), infiniment plus puissants ; mais la vieille aspirine (C. F. Gerhardt, 1853) reste encore très utile malgré ses inconvénients. D'autres molécules sont venues enrichir, à la fin du xxe siècle, l'arsenal antirhumatismal (cf. rhumatologie). Les effets de la strychnine (P. J. Pelletier et J. B. Caventou), de la caféine (F. Runger, 1819) et des autres stimulants ont été dépassés depuis par ceux des amines psychotoniques (1930). Les neuroplégiques datent de 1926, les antiparkinsoniens de synthèse de 1948, les tranquillisants et neuroleptiques du type du méprobamate et des phénothiazines, de 1952. Depuis le milieu du xxe siècle, la psychopharmacologie a profondément modifié le traitement des maladies mentales, notamment en réduisant les indications et la durée des internements.

L'atropine est employée depuis 1833, l'éphédrine depuis 1877, l'adrénaline depuis 1901, l'acétylcholine depuis 1914 et l'ergotamine depuis 1918 ; de nombreux produits dotés d'effets physiologiques analogues ou voisins ont été isolés ou synthétisés par la suite. Les traitements tonicardiaques s'appuient toujours sur deux glucosides très actifs : la digitaline (C. Nativelle, 1869) et l'ouabaïne (Arnaud, 1888). On a commencé à employer la trinitrine vers 1875. La série des anticoagulants a été inaugurée par l'héparine (F. C. Mac Lean, 1917) et par le dicoumarol (K. Link, 1941). Les premiers antihistaminiques ont été découverts vers 1940. L'action diurétique puissante et rapide de produits comme les chlorothiazides (1957) a suppléé celle de la théobromine (1832) et des produits mercuriels (1854).

La découverte de l'insuline (F. G. Banting et C. H. Best, 1921) a fourni à l'hormonothérapie substitutive un de ses premiers agents et l'un des plus efficaces. Les différentes hormones naturelles ou synthétiques préparées depuis lors connaissent de nombreux emplois ; parmi les produits les plus récents figurent les corticoïdes, isolés dès 1937, et les inhibiteurs de l'ovulation. Dans le traitement du diabète, les sulfamides hypoglycémiants et les biguanidines ont considérablement élargi le champ des possibilités, tandis que les prescriptions diététiques s'appuient sur les données métaboliques de plus en plus précises et rigoureuses.

La chimiothérapie anticancéreuse, qui supplée avantageusement la radiothérapie pénétrante, est née avec l'utilisation d'une moutarde azotée dérivée de l'ypérite (I. Berenblum, 1929 ; A. Gilman, 1946 ; D. A. Karnovsky, 1951). La liste de ces produits cytotoxiques ou cytostatiques ne cesse de s'allonger. Inversement, on connaît de mieux en mieux les agents qui ont la faculté de déprimer les réactions immunologiques de l'organisme et d'améliorer ainsi sa tolérance aux greffes.

Des procédés dits de réanimation ont actuellement pour objet de pallier temporairement la défaillance ou l'arrêt de certaines fonctions de l'organisme pour permettre à celui-ci de franchir un cap critique. Aux solutés artificiels improprement appelés « sérums », aux transfusions totales ou partielles de sang se sont ajoutées des techniques de plus en plus élaborées ; elles visent à assurer une rééquilibration hydro-électrolytique, une épuration sanguine extra-rénale, une assistance respiratoire physiologiquement efficace, une régularisation électrique du rythme cardiaque.

Un des progrès thérapeutiques majeurs porte sur la lutte contre les maladies infectieuses. Celle-ci est avant tout préventive grâce à l'application de mesures d'hygiène collective ou individuelle appropriées et à l'emploi de divers sérums et vaccins réalisés à la faveur des méthodes pastoriennes. Elle est désormais aussi curative. Un des premiers exemples de chimiothérapie anti-infectieuse spécifique et efficace a été fourni par l'avènement, vers 1910, du traitement de la syphilis à l'aide des arsénobenzols de Paul Ehrlich (1881-1915). Dans un domaine différent, à partir de 1936, les antimalariques de synthèse, sans remplacer entièrement la quinine isolée en 1820 par Pelletier et Caventou, ont puissamment renforcé la prophylaxie et le traitement du paludisme.

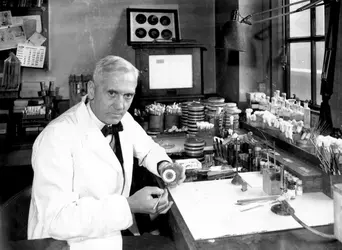

En fait, la chimiothérapie anti-infectieuse polyvalente est née en 1935, quand Gerhard Domagk (1895-1964) a isolé les premiers sulfamides. Le pas le plus décisif a été incontestablement franchi par Alexander Fleming (1881-1955) avec la découverte (1929) et la préparation industrielle (1943) du premier antibiotique fungique : la pénicilline. Depuis lors, l'incidence, le pronostic et l'épidémiologie des infections ont été profondément modifiés. De nombreux autres antibiotiques ont en effet été découverts à une cadence accélérée, notamment grâce à l'esprit systématique et aux puissants moyens de recherche qui existent aux États-Unis. Certains sont d'origine fungique comme la streptomycine (S. A. Waksman, 1944), l'auréomycine (1948) ou les cyclines. D'autres sont obtenus, au moins en partie, par synthèse chimique, comme le chloramphénicol (1947) ou l'isoniazide (1952). Les possibilités d'action couvrent ainsi un « spectre » microbien de plus en plus étendu, des germes les plus courants aux plus rares ; le bacille de la tuberculose n'y échappe pas, au point que cette affection a notablement régressé dans certains pays à politique sanitaire très avancée.

Mais, à mesure que se multiplient les antibiotiques, les microbes apprennent à leur résister et donnent naissance à de nouvelles souches devenues « insensibles ». D'autre part, plus un agent thérapeutique est puissant, plus son emploi comporte de risques, et les maladies provoquées par les médicaments constituent une des préoccupations de la médecine actuelle, tandis que s'allonge, d'un autre côté, la liste de ses prodigieux succès.

Parallèlement à ces étonnants progrès de la thérapeutique médicale, la chirurgie en accomplissait de non moins remarquables. Longtemps séparée de la médecine interne, elle s'en rapproche étroitement depuis quelques décennies, tant sont nombreux les domaines et les problèmes communs à l'une et l'autre discipline, qui ne peuvent être abordés efficacement qu'au prix d'un travail orienté mené en équipe. Le premier obstacle qu'ait vaincu la chirurgie moderne à partir de 1842 a été la douleur qui en limitait les possibilités ; hautement perfectionnée, l'anesthésiologie est désormais devenue une spécialité autonome qui fait appel à des notions physiologiques et biochimiques précises. Déjà réduit par la technique des ligatures vasculaires puis par l'emploi des pinces hémostatiques, le danger d'hémorragie l'a été plus encore grâce au développement de la transfusion sanguine et à une meilleure connaissance des différents mécanismes de la coagulation. Le risque d'infection qui grevait si lourdement les interventions de jadis a diminué dès la mise en application de l'antisepsie et, mieux encore, de l'asepsie ; il a pratiquement disparu depuis la découverte de la chimiothérapie, puis de l'antibiothérapie. Le danger redoutable que représente le « choc opératoire » est aujourd'hui combattu d'une manière plus efficace à la lumière des données acquises sur les facteurs qui peuvent en être responsables, grâce à l'emploi d'agents pharmacodynamiques puissants et de procédés judicieux de rééquilibration humorale ou de réanimation. Ainsi, la technique chirurgicale a pu atteindre un haut degré de maîtrise. Les opérations d'exérèse (amputations, ablation d'un organe malade) ont précédé les interventions réparatrices (chirurgie orthopédique, plastique) ou fonctionnelles (chirurgie de réduction, de dérivation ou de section physiologique, par exemple). L'époque suivante a été marquée par la chirurgie correctrice qui a obtenu des résultats très brillants dans le traitement des malformations cardiaques ou vasculaires. La tendance la plus récente est à la chirurgie de substitution, dite des « greffes » (peau, cornée, rein, cœur, etc.) ; elle se heurte encore à des difficultés d'ordre immunologique de mieux en mieux surmontées grâce aux agents qui empêchent le rejet du greffon et notamment la ciclosporine mise au point par J. F. Borel à partir de 1983.

Des ovariectomies hasardeuses de Koeberlé (1862), de Hegar et de Battey (1872), des premières interventions neurochirurgicales (Kleen, 1865 ; Horsley, 1888...) aux premières transplantations rénales (1959) ou cardiaques (1967), il s'est écoulé à peine plus de cent années, mais ô combien fécondes !

Dernière apparue enfin, une discipline entièrement nouvelle, la procréatique, a levé les obstacles au contrôle de la procréation humaine.

Le prélèvement et le conditionnement des cellules sexuelles humaines ont permis tout d'abord de lutter contre la stérilité, soit par la fécondation résultant in vivo du don de sperme, soit par la fécondation artificiellement obtenue in vitro, en réunissant les gamètes. Le zygote, fruit de cette fécondation, devient un embryon, formé d'une masse de cellules capables de performances réjuvénatrices, mais surtout, normalement, d'assurer le développement d'un nouvel organisme (à condition que cet embryon soit placé in utero, éventuellement sur une mère « porteuse »). D'immenses perspectives s'ouvrent ainsi pour la thérapeutique, l'assistance à la procréation et le contrôle de la reproduction humaine. En France, le 28 décembre 1967, la loi Neuwirth avait déjà autorisé la contraception, préparant ainsi les esprits au planning familial. Il devenait permis à un couple d'exercer en France un contrôle authentique de l'acte sexuel et une sécurisation de la procréation, puisque la loi Veil dépénalisant l'avortement était promulguée le 17 janvier 1975. Ce choc culturel, qui affectait en profondeur la société française dans ses certitudes traditionnelles, a impliqué fortement la profession médicale ; celle-ci a dû reconsidérer sa façon d'appliquer ses principes de morale médicale et de militer en matière de bioéthique.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Charles COURY : professeur honoraire à la faculté de médecine de Paris, chaire d'histoire de la médecine

Classification

Médias

Autres références

-

MÉDECINE ET INTERNET

- Écrit par Philippe MARREL , Elisabeth PARIZEL et René WALLSTEIN

- 5 397 mots

- 3 médias

D’après une étude parue à la fin de 2014, plus de 60 p. 100 des Français utilisent Internet pour rechercher de l’information sur la santé. La consultation médicale à distance, autorisée en France depuis 2010, a de plus en plus de succès. Au niveau mondial, près de 4 millions de patients y...

-

ACNÉ

- Écrit par Corinne TUTIN

- 3 313 mots

- 4 médias

Liée à une inflammation du follicule pileux (précisément, pilo-sébacé), l’acné est une maladie dermatologique très fréquente, qui touche environ 6 millions de personnes en France. Débutant le plus souvent à la puberté, elle n’a en général aucune gravité, mais peut, lorsqu’elle est étendue ou durable,...

-

ACTION HUMANITAIRE INTERNATIONALE

- Écrit par Encyclopædia Universalis et Pierre GARRIGUE

- 7 244 mots

- 1 média

L'histoire commence au Biafra, province du Nigeria, en 1968. Deux jeunesmédecins, Bernard Kouchner, ancien responsable de l'Union des étudiants communistes, et Max Récamier, militant catholique, ont répondu à l'appel de la Croix-Rouge pour servir dans les hôpitaux de fortune des insurgés ibo.... -

AGENCE DE LA BIOMÉDECINE

- Écrit par Corinne TUTIN

- 1 153 mots

Le 5 mai 2005, le ministre français de la Santé, Philippe Douste-Blazy, annonçait l'installation de l'Agence de la biomédecine dans le cadre de la révision des lois de bioéthique datant du 6 août 2004. Cette structure, qui a vu officiellement le jour le 10 mai 2005, recouvre à la fois les activités...

-

AROMATHÉRAPIE

- Écrit par Jean VALNET

- 1 634 mots

- 1 média

Traitement des maladies par les arômes végétaux, c'est-à-dire les essences aromatiques appelées huiles essentielles (H.E.) dans le langage médical, l'aromathérapie est une branche de la phytothérapie (du grec yuzov, plante) et, comme telle, l'une des thérapeutiques les...

- Afficher les 57 références

Voir aussi

- VACCINS & SÉRUMS

- RÉANIMATION

- DÉONTOLOGIE

- SCIENCES HISTOIRE DES, XVIIe et XVIIIe s.

- SCIENCES HISTOIRE DES, XIXe s.

- OPÉRATION CHIRURGICALE

- PHYSIOLOGIE

- SCIENCES HISTOIRE DES, Antiquité et Moyen Âge

- BIOPSIE

- RADIOLOGIE

- PHYSIOPATHOLOGIE

- INGRASSIA GIAN FILIPPO (1510-1580)

- AUENBRUGGER LEOPOLD (1722-1809)

- HISTOLOGIE PATHOLOGIQUE

- SCIENCES HISTOIRE DES, Renaissance

- ANATOMIE PATHOLOGIQUE

- ÉTIOLOGIE

- DOSAGE, biologie et médecine

- GRÈCE, histoire, Antiquité

- CLINIQUES INVESTIGATIONS

- MALADIE

- MÉDECINE CHINOISE

- MÉDECINE HISTOIRE DE LA

- EXPLORATION FONCTIONNELLE

- MÉDECINE ARABE

- ISOTOPES, biologie

- SCIENCES HISTOIRE DES