MÈDES

Article modifié le

L'État mède

L'écrasement de la puissance assyrienne

« L'amour de la liberté les rendit excellents guerriers [les Mèdes]. Ils combattirent avec succès contre les Assyriens, repoussèrent la servitude et devinrent libres » (Hérodote, I, xcv).

L'idée qu'il était nécessaire de se réunir pour se dégager de l'emprise assyrienne faisait son chemin ; une large coalition des tribus finit par se former au cours du premier quart du viie siècle avant notre ère. L'âme de la révolte était Kachtariti ou Khchatriti, très bien connu par les textes assyriens, un descendant de Déiocès, dans lequel on reconnaît Phraorte, le deuxième roi de la dynastie mède décrite par Hérodote (env. 675 avant notre ère). La coalition est vaste ; elle dépasse largement les trois provinces créées par les Assyriens et déborde aussi bien vers le nord que vers le sud. Le roi Asarhaddon (681-669) lutte contre cette menace et cherche à démanteler la coalition par des intrigues. Ainsi, le chef scythe Partatua, le Protothyès d'Hérodote, abandonne les Mèdes insurgés et passe aux Assyriens, après avoir obtenu la main d'une princesse assyrienne. Un parti pro-assyrien s'était-il formé parmi les chefs hostiles à Kachtariti ? Toujours est-il qu'à deux reprises au moins les textes assyriens relatent l'arrivée dans la capitale assyrienne de plusieurs chefs mèdes parmi les plus éloignés, semble-t-il, donc occupant des terres sur les arrières des insurgés. Ils signent avec le roi d'Assyrie un acte par lequel ils reconnaissent sa suzeraineté et leur obligation de l'aider contre les insurgés.

Les archives d'Asarhaddon conservent de nombreuses tablettes qui portent les demandes du roi consultant l'oracle du dieu Shamash sur l'issue de ses entreprises militaires contre les coalisés. La mention des Mèdes et de leur chef Khchatriti, soutenu par les Cimmériens et les Manna, mais non par les Scythes, revient constamment. L'inquiétude du souverain illustre la gravité de la situation et une grande tension dans la lutte qui se termine par le recul de l'Assyrie et la formation d'un État mède indépendant, qui réunit sous un seul roi les nombreuses petites principautés dont les chefs formeront la noblesse mède.

Hérodote, notre source principale (pour la suite), affirme que Phraorte-Khchatriti commença à « conquérir l'Asie », s'attaqua aux Assyriens et périt avec toute son armée après un règne de vingt-deux ans. On admet que cette victoire sur les Mèdes fut remportée par les Scythes, les alliés des Assyriens, après quoi la Médie resta sous la domination scythe pendant vingt-huit ans (Hérodote, I, cvi). On ignore comment se présentait en Médie cette période de dépendance, mais puisque Hérodote affirme que les Scythes enseignèrent aux Mèdes leur tactique militaire, on peut croire que le pays sortait non pas affaibli, mais au moins capable de se libérer de cette tutelle ; ce fut l'œuvre de Cyaxare, le troisième roi mède (env. 625 av. J.-C.).

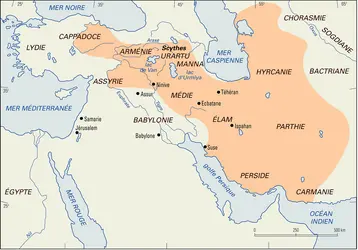

L'expansion de l'État mède, retardée par la domination scythe de plus d'un quart de siècle, reprend avec force, ce que manifeste une jeune et dynamique nation. Plusieurs petits États voisins deviennent ses vassaux. C'est sous Cyaxare sans doute aussi qu'eut lieu l'annexion du petit royaume perse. Ce peuple qui, au ixe siècle avant notre ère, est signalé au sud et à l'ouest du lac d'Urmiya quitta le nord-ouest du plateau peu de temps après (peut-être sous la pression assyrienne et urartienne qui provoqua ce mouvement) et vint s'installer au sud-ouest de l'Iran, dans le pays de Parsumash et d'Anshan, occupant les contreforts des Zagros, sur le territoire du royaume de l'Élam, plus bienveillant. Ainsi, si Phraorte-Khchatriti réalisa l'union des Mèdes, c'est Cyaxare qui porta son effort sur l'expansion « extérieure », œuvrant à l'agrandissement de son royaume et rassemblant tous les Iraniens sous sa couronne.

La conjoncture politique de son temps favorisa ses entreprises ; les mouvements antiassyriens se manifestèrent avec force chez les peuples du Moyen-Orient assujettis à l'Assyrie. La vieille coalition antiassyrienne de Babylone et de l'Élam avait vécu, la seconde de ces puissances ayant subi un effacement à la suite de la terrible invasion d'Assurbanipal de 640 avant notre ère. L'Élam se trouve désormais remplacé par le jeune royaume mède ascendant. Un accord avec la Babylonie où règne une nouvelle dynastie nationale se trouve scellé par le mariage de Nabuchodonosor, fils du roi Nabopolasar, avec la fille de Cyaxare, Amuhid. Les Babyloniens commencent les opérations contre l'Assyrie, et les Mèdes, après avoir protégé leur flanc droit, dévalent les Zagros et s'emparent d'Assur, la capitale méridionale de l'ennemi (614 av. J.-C.). La jonction des alliés se réalise, suivie de la prise de Ninive (612 av. J.-C.). Le rôle des Mèdes dans ces succès fut prépondérant.

La Médie « puissance mondiale »

Le butin dont les Mèdes se sont emparé, constitué par les richesses accumulées par les rois assyriens au cours de siècles de conquêtes et de rapines, était immense. Pour la première fois dans l'histoire des peuples de cette partie du monde, les victoires des Mèdes semblent être animées d'un souffle nouveau : ils ne chercheront pas, semble-t-il, à exterminer le peuple vaincu, ni à l'obliger à quitter ses champs et ses demeures ; celui-ci ne sera pas réduit en esclavage, les atrocités ne rehausseront plus le triomphe.

Les alliés ne parachevèrent leur succès qu'en 605 avant J.-C., après la prise de Harran où se réfugia la dernière résistance assyrienne. On ignore les entreprises de la Médie après la chute de l'Assyrie, mais on admet que ses réussites portèrent le jeune État contre son voisin du Nord, le royaume d'Urartu qui englobait la Transcaucasie et s'étendait jusqu'à l'Asie Mineure orientale. La fortune qui accompagna Cyaxare dans cette région l'amena à cette dernière frontière où il se trouva face à la Lydie, puissance qui régnait sur toute l'Asie Mineure. Le choc fut inévitable : la lutte entre les deux États s'est poursuivie jusqu'au moment où, lors de la bataille du 28 mai 585 avant J.-C., une éclipse du soleil fut prise par les ennemis pour un signe de paix. Les hostilités furent arrêtées et la frontière entre les deux États fixée sur l'Halys (le Kizil Irmak). Le mariage d'Astyage, fils de Cyaxare, avec Aryenis, fille d'Alyatte, roi de Lydie, fut scellé par le « sang mêlé ».

La paix avec la Lydie et les gains territoriaux marquèrent l'extension maximale atteinte par le royaume mède dans sa lente mais constante ascension durant un siècle. La Médie devient une puissance « mondiale » ; elle partage avec la Babylonie et la Lydie la majeure partie de l'Asie occidentale et contrôle les peuples sur un immense territoire allant de l'Asie Mineure aux confins de l'Asie centrale.

La fin du royaume mède

Astyage, le dernier roi mède (585 ou 584-550 av. J.-C.) était, s'il faut comprendre les sources anciennes, un homme suspicieux, méfiant, jaloux de son pouvoir, bref un caractère qui ne facilitait pas ses rapports avec la noblesse de son pays, jalouse, elle, de ses droits.

Quelques gestes maladroits du roi créèrent une hostilité entre le prince et cette élite mède, à la tête de laquelle se trouvait Harpagus. La tension intérieure dans le royaume mède fut adroitement exploitée par Cyrus II, fils de Cambyse, roi des Perses, et de Mandane, fille d'Astyage, donc petit-fils de celui-ci et son vassal, qui décide de s'affranchir de cette dépendance. Les hostilités entre Perses et Mèdes durèrent trois ans. Leurs débuts n'étaient pas favorables au prince achéménide qui finit pourtant par remporter un succès définitif, surtout grâce à la trahison d'Harpagus qui, avec d'autres nobles mèdes, passa aux Perses. L'armée mède fut battue, Astyage fut fait prisonnier mais il fut traité humainement. Cyrus s'empara d'Ecbatane qui fut pillée et se déclara « roi des Mèdes » ; il épousa Amytis, fille d'Astyage et par ce geste légitima sa succession au trône de la Médie. Harpagus, qui commanda plus tard l'armée de Cyrus, fut responsable de la conquête perse de l'Ionie et devint ensuite satrape de Lydie. Tel ne fut pas le sort de la noblesse mède qui tira peu de profit de sa trahison : déjà sous Darius, les postes de responsabilité dans l'Empire perse furent occupés presque exclusivement par les Perses.

Les Mèdes perdirent leur indépendance sans pour cela abandonner l'espoir de la reconquérir, ce qu'ils essayèrent de faire, sans succès d'ailleurs, lors de l'accession au pouvoir de Darius Ier. Ils étaient les premiers Iraniens à être entrés en contact avec les grandes puissances de l'Orient ancien ; leur nom resta vivant même après la chute de leur royaume et servit à désigner les Perses : les hostilités qui opposèrent les Grecs aux Achéménides portent le nom de « guerres médiques ». Dans « l'espace iranien », la Médie a gardé une place privilégiée par rapport aux autres parties de l'Empire perse achéménide.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Roman GHIRSHMAN : membre de l'Institut

Classification

Média

Autres références

-

ASSYRIE

- Écrit par Guillaume CARDASCIA et Gilbert LAFFORGUE

- 9 697 mots

- 6 médias

...Chaldéen Nabopolassar qui se proclame roi (625). Puis, en Assyrie, c'est le règne de Sin-shar-ishkoun (env. 623-612), attaqué par les Babyloniens et les Mèdes et secouru par l'Égypte qui juge que le royaume assyrien est maintenant moins dangereux que ses adversaires. Les coups décisifs sont portés par... -

CONQUÊTES DE CYRUS II LE GRAND - (repères chronologiques)

- Écrit par Jean-Claude MARGUERON

- 220 mots

— 559 Cyrus II succède à Cambyse Ier, son père, comme roi d'Anshan et règne sur les Perses, alors que le royaume mède gouverné par Astyage, successeur de Cyaxare, apparaît comme la force montante.

— 556 Nabonide monte sur le trône de Babylone à la suite d'une conjuration...

-

CYRUS LE GRAND, roi des Perses et des Mèdes (env. 559-env. 530 av. J.-C.)

- Écrit par Valentin NIKIPROWETZKY

- 949 mots

- 2 médias

-

GUERRES MÉDIQUES, en bref

- Écrit par Bernard HOLTZMANN

- 204 mots

L'expression guerres médiques, fondée sur l'usage grec ancien d'appeler Mèdes une partie du peuple perse, désigne les hostilités, quasi permanentes durant la première moitié du ve siècle, qui opposent les grands rois perses, héritiers du vaste empire fondé par Cyrus le Grand...

- Afficher les 10 références

Voir aussi

- ORIENT ANCIEN

- ASTYAGE, roi des Mèdes (env. 585-550 av. J.-C.)

- DÉPORTATIONS & TRANSFÈREMENTS DE POPULATIONS

- DÉIOCÈS, roi des Mèdes (VIIIe s. av. J.-C. env.)

- ECBATANE

- CYAXARE, roi des Mèdes (VIIe s. av. J.-C.)

- PHRAORTE-KHCHATRITI, roi des Mèdes (VIIe s. av. J.-C.)

- IRANIEN ART

- HAMADAN

- PERSE, histoire : Antiquité

- IRAN ANCIEN, la religion