MÉSOPOTAMIE L'art

Article modifié le

La naissance des cités, au IVe millénaire, marque le terme d'une évolution qui voit le passage d'une organisation villageoise de la société, établie sur une vie agricole et pastorale, à une structure sociale complexe, reflet d'une économie fondée pour une grande part sur des apports extérieurs, et destinée davantage à une élite qu'aux besoins élémentaires de petites communautés humaines.

L'évolution de l'occupation de l'espace, l'élargissement des horizons qu'implique le développement des échanges, la circulation de biens produits dans des régions lointaines, la hiérarchisation de la société et les demandes accrues des groupes dirigeants ont fondamentalement transformé les conditions de la création artistique. Les villages des sociétés du Néolithique ne sont pas des centres individualisés : ainsi la technique de la peinture murale, qui a fait la gloire de Çatal Hüyük en Anatolie, existait déjà, avec des caractéristiques très voisines, à des centaines de kilomètres de là, par exemple à Halula ou à Bouqras sur l'Euphrate. Pendant plusieurs millénaires, il a ainsi existé des « koinè » régionales de certains modes d'expression artistique révélateurs de l'élaboration d'une pensée symbolique commune. Mais le petit lot des statuettes en pierre de Tell es-Sawwan en Mésopotamie centrale, qui apparaît comme une réussite exceptionnelle mais isolée, n'autorise pas une généralisation de cette observation. Définir les grands courants de la production artistique à l'aide d'une documentation qui ne traduit encore que le hasard, heureux ou malheureux, des fouilles archéologiques et des conditions de conservation des documents anciens est ainsi une entreprise pleine d'aléas.

Le foyer sumérien

Essor des sociétés urbaines

Le problème ne change guère à l'époque d'Uruk avec l'apparition des premières cités en Mésopotamie et en Élam (fin du IVe millénaire). Les sites d'Uruk et de Suse, explorés systématiquement depuis le début du xxe siècle, ont été les premiers à avoir permis de mesurer l'importance des modifications qui affectent alors l'organisation territoriale, la société, l'économie et la création artistique dans le bas pays mésopotamien. La primauté absolue dont jouit ce dernier jusque dans les années 1970 en a fait aux yeux des spécialistes le véritable centre où serait apparue la société urbaine dont la naissance caractérise la période historique dont elle est en quelque sorte une introduction. Grâce à l'exploration de Habuba dans la boucle syrienne de l'Euphrate, de sites sur les affluents du Balikh et du Khabur, ainsi que sur le cours supérieur du Tigre, on a pu mieux connaître l'extension réelle d'une civilisation de toute première importance, dont l'art est défini comme sumérien en raison de l'ancrage géographique et historique des premières découvertes. Mais les centres régionaux de Habuba, (avec Aruda et Sheikh Hassan), Hassek Hüyük, Tell Brak, etc. n'ont pas fourni d'œuvres sculptées comparables à celles d'Uruk. Pièces encore uniques, mais que l'on ne peut cependant pas considérer comme les premières manifestations de la sculpture mésopotamienne : la perfection du modelé du visage de la Dame d'Uruk, d'autant plus impressionnant que manquent les éléments incrustés ou ajoutés et que nous sommes confrontés au seul travail du lapicide ; l'organisation de la scène de la rencontre sur le registre supérieur du vase d'Uruk et la qualité de la mise en valeur des personnages ou des animaux, tout indique sans conteste une longue expérience du travail de la sculpture. Il vaut donc mieux voir dans ces œuvres les plus vieux rescapés archéologiques d'une tradition dont on peut encore espérer découvrir, à l'occasion de nouvelles fouilles, certaines étapes antérieures. Les premiers sceaux-cylindres expriment aussi la qualité exceptionnelle des lapicides sumériens.

Le IIIe millénaire, qui marque l'aube de l'histoire puisque des textes apparaissent en nombre croissant, est marqué dans l'ensemble du Proche-Orient par l'essor des sociétés urbaines en forte rupture avec la période d'Uruk, mais leurs fondements sumériens ou sémitiques sont bien difficiles à démêler. On assiste alors à une diversification des centres de production : aux grandes métropoles de Mésopotamie méridionale et centrale (Uruk, Lagash, Shurrupak, Nippur...), répondent les cités plus modestes de la Diyala (Tell Asmar, Khafadjé, Ischaéli), l'étonnant royaume de Mari sur le cours moyen de l'Euphrate, Tell Chuera capitale du piémont du Taurus, Ebla pôle majeur de la Syrie intérieure et, du côté de l'Iran, Suse et les cités du plateau : quel chemin parcouru en quelques siècles !

De l'austère au souriant

Parallèlement au développement d'une architecture monumentale audacieuse dont la valeur artistique, souvent peu reconnue, doit être recherchée dans sa perfection technique et dans une harmonie des masses liées à une connaissance des nombres, s'impose une statuaire de grande qualité. Si la plupart des sites n'ont restitué qu'un ou deux exemplaires (le plus souvent incomplets), quelques-uns ont livré des richesses exceptionnelles : les cités de la Diyala, Mari sur l'Euphrate et Tell Chuera dans le Khabur tout particulièrement ; elles ont naturellement conduit les recherches en ce domaine.

Les plus anciens exemplaires (Dynastique Archaïque I, 2850-2750 env.), au nombre de trois, recueillis en fouille, ne permettent guère de rattacher cette production aux œuvres particulièrement brillantes de la fin de l'époque d'Uruk. Avec le Dynastique Archaïque II (2750-2600 env.) se développe un style appelé souvent « austère » aux formes géométriques anguleuses et à l'abstraction poussée. Deux lots importants ont été retrouvés, à Tell Asmar et à Khafadjé, ainsi que quelques exemplaires disséminés à Suse, Umma, Mari, Hama en Syrie et surtout Tell Chuera. Or les œuvres de Chuera et de la Diyala, régions distantes de plus 500 kilomètres mais qui ont tissé entre elles des liens commerciaux, présentent une telle similitude de caractères que certains ont été tentés d'y voir, mais à tort, la production d'un seul atelier. Il est donc difficile de parler ici d'un centre majeur mais plutôt d'un style régional puisque vraisemblablement deux ateliers au moins ont travaillé selon des règles voisines. Avec le Dynastique Archaïque III (2600-2350 env.) on assiste à un nouvel essor de la production avec un style qualifié de « souriant », des formes plus arrondies, un modelé souvent plus recherché et des attitudes plus diversifiées. Mari est alors le centre qui a produit les plus grands chefs-d'œuvre ; il est aussi en rapport étroit avec la Syrie si l'on songe à la petite déesse en bronze, or et argent du pseudo trésor d'Ur. Cependant, si l'on compare les statues d'Iku-Shamagan et du petit-fils de Lugalkisalsi d'Uruk, on est obligé de constater que ces œuvres participent de la même esthétique, alors que le fonctionnaire Lupad de Tello appartient à une tout autre école.

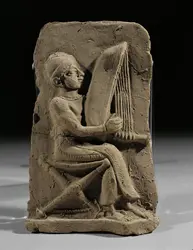

Mais la sensibilité artistique des premières cités a trouvé de nombreux autres champs d'application. La glyptique, en raison de l'usage intensif du sceau, est devenue le domaine privilégié de l'image, véhicule naturel des mythes, de la pensée religieuse, mais aussi expression des multiples facettes de la vie quotidienne et finalement première source pour l'histoire et pour l'histoire de l'art, parce que les représentations figurées ont exprimé aussi bien la dévotion qu'une volonté politique. L'utilisation massive du sceau a donné naissance à un grand nombre d'ateliers entre les mains du palais, du temple ou même de particuliers : les thèmes, les techniques de fabrication et le degré de finition devenaient ainsi autant de marques distinctives.

Un genre spécifiquement mésopotamien où les ateliers ont excellé au sein des temples peut-être, mais sûrement aussi des palais comme le montre l'exemple de Mari, est connu sous le nom de « panneau mosaïqué » où sont illustrés les thèmes de la victoire, de la paix, de l'offrande, du sacrifice, du banquet... décrits à l'aide de silhouettes de petits personnages découpées en général dans de la coquille et caractérisées par leur attitude ou par des objets. La composition de ces panneaux est fondée sur l'ordre paratactique qui juxtapose les éléments.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean-Claude MARGUERON : professeur des Universités

Classification

Médias

Autres références

-

AKKAD

- Écrit par Gilbert LAFFORGUE

- 2 891 mots

- 3 médias

Akkad (du sémitique Akkadû, forme à laquelle le scribe préférait Agadé) désigne à la fois une « ville de royauté » du IIIe millénaire avant J.-C. et la partie nord de la Babylonie. Du nom de la cité dérive le terme akkadien, qui sert à qualifier la dynastie royale d'Akkad, la population...

-

ALEXANDRE LE GRAND (356-323 av. J.-C.)

- Écrit par Paul GOUKOWSKY

- 6 472 mots

- 5 médias

...était nombreuse et de valeur, manquaient désormais les mercenaires grecs, décimés au cours des précédentes batailles ou perdus dans de vaines aventures. Les deux armées se rencontrèrent en Haute-Mésopotamie, près du village de Gaugamèles, non loin de la ville assyrienne d'Arbèles (Erbil). C'était une... -

AMORRITES ou AMORRHÉENS

- Écrit par Gilbert LAFFORGUE

- 728 mots

Amorrites, ou Amorrhéen, est un nom de peuple que les orientalistes ont tiré du mot akkadien Amourrou, par lequel les Mésopotamiens désignaient la région située à l'ouest de leur pays et aussi ses habitants.

Comme les Amorrites n'ont pas écrit leur langue, nous ne les connaissons que...

-

ANTHROPOLOGIE ANARCHISTE

- Écrit par Jean-Paul DEMOULE

- 4 847 mots

- 3 médias

...processus d’apparition de l’agriculture sédentaire à partir du IXe millénaire avant notre ère, du moins dans l’exemple qu’il a choisi, celui de la Mésopotamie. Lui-même éleveur en sus de ses fonctions universitaires, il décrit le processus de formation d’une nouvelle socialisation, la domus... - Afficher les 73 références

Voir aussi