MÉSOPOTAMIE L'art

Article modifié le

L'art babylonien

L'histoire du IIe millénaire mésopotamien est celle d'un rééquilibrage des centres politiques au profit des régions septentrionales. L'empire de la IIIe dynastie d'Ur avait été fondé au début du xxie siècle sur l'idée d'une renaissance du pays sumérien ; pendant un siècle, il brilla de tous ses feux comme centre politique, mais aussi comme foyer principal de la création intellectuelle et artistique. Sa disparition ne se traduisit pas par un effondrement de la Mésopotamie comme cela avait été le cas à la suite de l'empire d'Akkad (2350-2250), mais plutôt par une vitalité renforcée des capitales des royaumes qui avaient occupé l'espace laissé libre par la cité d'Ur, et l'on assista alors à un foisonnement plus spontané de l'expression artistique. La restauration d'un empire au profit de Babylone au début du xviiie siècle recentra la création dans une capitale. À la suite de la lente désagrégation de cet empire dont les limites avaient au temps de sa splendeur épousé celles de la Mésopotamie proprement dite, les Kassites reconstituèrent un royaume dont le centre babylonien dominait les régions méridionales, tandis qu'au nord se formait avec le royaume du Mitanni la première construction stable d'une entité politique s'étendant de la Méditerranée au Zagros en s'appuyant à la fois sur le Taurus et son piémont, c'est-à-dire sur les cours supérieurs des grands fleuves mésopotamiens. Les Assyriens devaient poursuivre dans la même voie.

L'état actuel de nos connaissances rend difficile toute évaluation des tendances profondes de l'art de cette époque. La cité de Larsa est mieux connue pour l'époque kassite (1594-1200), où elle était sujette de Babylone, que pour la période amorrite (2003-1763), où elle prétendit longtemps reconstituer l'empire à son profit ; l'exploration d'Isin ne fait que commencer : Ur et Uruk n'ont guère été prodigues d'œuvres d'art pour cette longue période ; le site de Babylone n'a pas dévoilé son niveau du IIe millénaire ; Leilan, l'ancienne capitale de Shamshi-Adad, centre du royaume de haute Mésopotamie au début du xviiie siècle, dont l'exploration débute, n'a encore donné que peu de témoignages de son art ; la capitale mitannienne n'a pas été retrouvée, et les grandes cités assyriennes commencent seulement à restituer des témoignages artistiques de la fin du millénaire. Dans ce contexte, la cité de Mari a été d'une richesse extraordinaire en statues, peintures, sceaux-cylindres et figurines ou plaquettes décorées pour le début du xviiie siècle. On le voit, l'état limite de nos connaissances ne facilite pas l'interprétation des données archéologiques : l'excellente qualité des découvertes faites à Mari conduit à se demander s'il faut considérer ce site comme le plus grand centre de production artistique de la fin de l'époque amorrite, ou s'il faut tenir le hasard de la conservation pour seul responsable de notre appréciation actuelle.

Dater des œuvres soulève les plus grandes difficultés lorsqu'elles sont dépourvues de toute inscription ou indication d'ordre chronologique. Trop souvent, le contexte stratigraphique est incertain ou ne permet pas une précision suffisante : la stèle qui sert de support au code d'Hammourabi, œuvre typiquement de style paléobabylonien, n'a pas été retrouvée à Babylone où elle a certainement été gravée et sculptée à partir d'un original disparu, mais à Suse où elle avait été emportée comme butin de guerre au xiie siècle. Quant à la statue de Puzur-Ishtar, Shakkanak de Mari qui a régné sans doute au xxie siècle, elle a été retrouvée dans le palais de Nabuchodonosor (milieu du vie s.) à Babylone, où elle a été conservée comme un trophée, vraisemblablement depuis le sac de Mari par Hammourabi (vers 1760), jusqu'à la ruine de la cité.

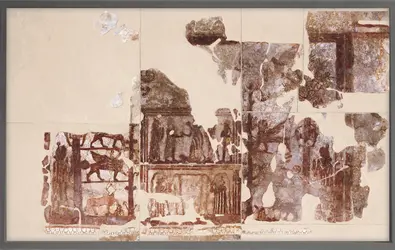

Ce sont alors des détails, vestimentaires par exemple, ou des données stylistiques, qui donnent le fil conducteur. Ainsi un spécialiste a daté la peinture de l'Investiture du palais de Mari de l'extrême fin du règne de Zimri-Lim, le dernier roi vaincu par Hammourabi en 1760. En effet, les tiares des divinités y sont représentées de profil et non de face comme cela se faisait jusqu'alors. L'apparition de cette particularité iconographique, qui serait une innovation, est attribuée au règne d'Hammourabi (1792-1750) parce qu'on la trouverait pour la première fois sur la stèle de son code. À l'origine, il y aurait donc la stèle (considérée comme une œuvre de la seconde partie du règne), la peinture de l'Investiture étant une importation babylonienne. Or, comme un sceau-cylindre d'un intendant de Zimri-Lim, Mukanishum, présente la tiare divine de face, la peinture serait forcément postérieure au sceau-cylindre et à la stèle du Code ; le spécialiste a donc conclu que seule l'extrême fin du règne de Zimri-Lim, pratiquement l'année de la ruine de Mari, lui paraissait envisageable. Pourtant, cette hypothèse est aujourd'hui infirmée : pour des raisons architecturales, la date de la peinture de l'Investiture vient d'être remontée d'une quarantaine d'années, ce qui la rendrait contemporaine du passage du xixe au xviiie siècle ; c'est donc vraisemblablement de Mari même que l'innovation est venue avant d'être reçue par la capitale impériale. Il est ainsi prouvé que la méthode stylistique s'est fourvoyée pour avoir implicitement privilégié l'idée qu'une innovation ne pouvait venir que du centre de l'empire, donc de Babylone ; or c'est la périphérie, cette fois, qui a influencé le centre. À dire vrai, la qualité des œuvres retrouvées à Mari aurait dû naturellement conduire à cette conclusion, d'autant plus que nous ne connaissons encore qu'une très petite part de la production proprement babylonienne.

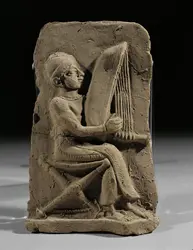

De l'époque de Gudéa de Lagash à l'empire paléobabylonien, la statuaire a produit des œuvres tout à fait remarquables, réalisées souvent dans des pierres dures et sombres, diorite ou dolérite, importées sans doute de l'Arabie méridionale. Il est clair que des ateliers ont existé : la série des Gudéa présente une telle homogénéité qu'elle ne peut venir que d'un même lieu. La production de la IIIe dynastie d'Ur puis celle des royaumes amorrites manifestent à la fois des traits semblables et des divergences dont il est parfois difficile de savoir si elles sont le signe d'ateliers différents ou d'une évolution stylistique. La statue de Shakkanak Ishtup-Ilum de Mari, au style dur et sévère jusque dans le traitement du vêtement, n'offre guère de parallèles. En revanche, on ne peut pas manquer de rapprocher les deux statues acéphales des Ishaku d'Eshnunna, l'une en calcaire dur, l'autre en diorite, retrouvées à Suse mais originaires de la Diyala et représentant un personnage assis, d'une troisième, également acéphale, découverte dans le temple de l'Ebabbar de Larsa, en pierre calcaire : même position assise sur un siège cubique, même buste bien dressé avec une poitrine modelée, même position des mains ramenées sur la poitrine, même barbe qui descend sur le devant de la poitrine, même type de vêtements qui ne diffèrent que par des détails ; quelques nuances cependant, comme une mise en relief plus vigoureuse des plis et bordures des vêtements dans les exemplaires de la Diyala que dans celui de Larsa, où c'est plutôt l'incision qui est pratiquée : est-ce la nature de la pierre qui a conduit à cette légère différence de traitement ? ou faut-il y voir les créations de deux ateliers différents, réalisées à partir d'un schéma qui connaissait alors une grande diffusion ?

Avec le royaume kassite, une période nouvelle semble commencer pour la Mésopotamie centrale et méridionale. Les nouveaux arrivants ont introduit manifestement des tendances différentes dont on ne voit pas l'origine, dans l'architecture en particulier. C'est aussi la période de la grande production des Kudurru. L'iconographie du plus grand nombre de ces objets, d'un intérêt documentaire indéniable puisqu'il s'agit de symboles divins, n'offre guère de grandes qualités esthétiques. On est d'autant plus surpris de rencontrer, à l'occasion, un relief d'une facture réellement exceptionnelle, comme le kudurru représentant le molosse de Gula, la déesse de la santé, retrouvé parmi d'autres de qualité médiocre. En présence d'une telle œuvre mise au jour dans le temple de Larsa et datée d'un moment où la ville n'a qu'un statut provincial, faut-il voir en elle le produit d'un atelier local particulièrement talentueux ou le don au temple de l'Ebabbar d'un objet venu d'un atelier de la capitale ? Rien ne permet d'en décider, mais on reste médusé devant l'adresse du sculpteur à faire ressortir, en mettant en valeur sa musculature, la force du molosse, à un moment où la médiocrité des œuvres paraît la règle générale.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean-Claude MARGUERON : professeur des Universités

Classification

Médias

Autres références

-

AKKAD

- Écrit par Gilbert LAFFORGUE

- 2 891 mots

- 3 médias

Akkad (du sémitique Akkadû, forme à laquelle le scribe préférait Agadé) désigne à la fois une « ville de royauté » du IIIe millénaire avant J.-C. et la partie nord de la Babylonie. Du nom de la cité dérive le terme akkadien, qui sert à qualifier la dynastie royale d'Akkad, la population...

-

ALEXANDRE LE GRAND (356-323 av. J.-C.)

- Écrit par Paul GOUKOWSKY

- 6 472 mots

- 5 médias

...était nombreuse et de valeur, manquaient désormais les mercenaires grecs, décimés au cours des précédentes batailles ou perdus dans de vaines aventures. Les deux armées se rencontrèrent en Haute-Mésopotamie, près du village de Gaugamèles, non loin de la ville assyrienne d'Arbèles (Erbil). C'était une... -

AMORRITES ou AMORRHÉENS

- Écrit par Gilbert LAFFORGUE

- 728 mots

Amorrites, ou Amorrhéen, est un nom de peuple que les orientalistes ont tiré du mot akkadien Amourrou, par lequel les Mésopotamiens désignaient la région située à l'ouest de leur pays et aussi ses habitants.

Comme les Amorrites n'ont pas écrit leur langue, nous ne les connaissons que...

-

ANTHROPOLOGIE ANARCHISTE

- Écrit par Jean-Paul DEMOULE

- 4 847 mots

- 3 médias

...processus d’apparition de l’agriculture sédentaire à partir du IXe millénaire avant notre ère, du moins dans l’exemple qu’il a choisi, celui de la Mésopotamie. Lui-même éleveur en sus de ses fonctions universitaires, il décrit le processus de formation d’une nouvelle socialisation, la domus... - Afficher les 73 références

Voir aussi