MÉSOZOÏQUE ou ÈRE SECONDAIRE

Article modifié le

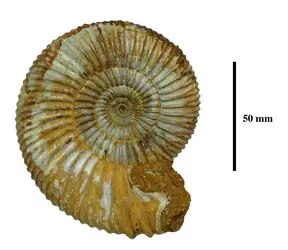

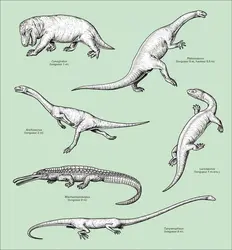

Le Mésozoïque, longtemps appelé ère secondaire, est une période des temps géologiques qui débute il y a 251 millions d'années (Ma) et se termine à — 65,5 Ma. D'une durée de 185,5 Ma, il est compris entre le Paléozoïque et le Cénozoïque. Ces trois ères constituent le Phanérozoïque, c'est-à-dire l'ensemble des temps géologiques caractérisés par la fréquence des fossiles. Limité par deux grandes crises biologiques majeures, le Mésozoïque est caractérisé par la dislocation de la Pangée, unique masse continentale héritée du Paléozoïque, par l'ouverture de l'océan Atlantique et par une forte activité volcanique. Cette dernière, qui s'opère au niveau des rides océaniques et au droit des points chauds, génère des conditions favorables à l'accumulation de dioxyde de carbone (CO2) dans l'atmosphère et à l'installation d'un climat à fort effet de serre, globalement chaud. Ces conditions relativement stables ont fait du Mésozoïque un paradis pour la vie. Elles ont notamment permis le développement spectaculaire et la diversification des reptiles (reptiles marins, dinosaures et reptiles volants) qui ont dominé la faune de cette époque au point de désigner le Mésozoïque comme « l'âge des reptiles ». C'est aussi au Mésozoïque qu'apparaissent les oiseaux et les mammifères, qui prendront leur essor au Cénozoïque. Dans les milieux marins, les mollusquescéphalopodes tels que les bélemnites et les ammonites, invertébrés spécifiques du Mésozoïque, dominent largement. Les ammonites, excellents fossiles stratigraphiques, jouent un rôle majeur pour les datations biostratigraphiques. Sur le plan de la flore, les gymnospermes dominent largement jusqu'à la fin du Jurassique, puis les angiospermes (plantes à fleurs) apparues au Trias ou au Jurassique se diversifient et supplantent progressivement les gymnospermes au cours du Crétacé.

Limites et subdivisions

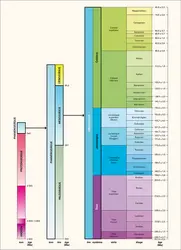

Le Mésozoïque est subdivisé en trois systèmes qui sont, du plus ancien au plus récent : le Trias (de — 251 ± 0,4 à — 199,6 ± 0,3 Ma), le Jurassique (de — 199,6 ± 0,3 Ma à — 145,5 ± 4 Ma) et le Crétacé (de — 145,5 ± 4 Ma à — 65,5 ± 0,3 Ma). Chaque système est lui-même constitué d'étages (fig. 1). Comme pour toutes les autres périodes géologiques, les limites du Mésozoïque, ainsi que celles de ses systèmes, ont été établies sur la base de renouvellements majeurs des associations floro-fauniques (extinctions suivies de radiations évolutives). Elles sont donc indissociables de l'évolution de la biodiversité. Ces changements plus ou moins brutaux, qui ont affecté la biosphère, ou crises biologiques, ont permis le découpage des temps phanérozoïques. Certaines limites d'un système à un autre, ou d'un étage à un autre, sont définies par une coupe géologique type encore appelée stratotype de limite ou GSSP (Global Boundary Stratotype Section and Point).

La limite Permien-Trias

À la base du Mésozoïque, la limite entre le Permien – dernier système du Paléozoïque – et le Trias – premier système du Mésozoïque – correspond à la plus importante crise biologique que la Terre ait connue. La coupe de Meishan, située dans la province de Zhejiang en Chine, constitue le stratotype de cette limite. La base du Trias est définie à la première occurrence de l'espèce de conodonte Hindeodus parvus. Cette coupe est principalement constituée d'argiles indurées déposées en milieu marin et de marnes dolomitiques. Elle comporte, par ailleurs, des niveaux de bentonites qui correspondent à des horizons d'origine volcanique. Ceux-ci contiennent des minéraux permettant de réaliser des datations isotopiques, fondées sur l'argon (40Ar-39Ar) ou encore l'uranium et le plomb (U-Pb), et d'établir un âge des sédiments. La limite Permien-Trias est ainsi datée à — 251 ± 0,4 Ma.

La limite Trias-Jurassique

Ce passage est également marqué par une chute importante de la biodiversité (fig. 1), et par des variations rapides du niveau marin. La base du Jurassique n'est pas encore parfaitement définie, mais elle est traditionnellement placée à la première occurrence de l'espèce d'ammonite Psiloceras planorbis. Le choix du stratotype de cette limite n'est pas encore arrêté car quatre coupes, présentant chacune des avantages et des inconvénients, sont en lice. L'une d'elles, située en Colombie-Britannique (Kunga Island), montre des niveaux de cendres volcaniques (bentonites) contenant des cristaux de zircon sur lesquels des datations U-Pb fournissent un âge de la limite de — 199,6 ± 0,3 Ma. La durée du Trias est donc estimée à 52 Ma.

La limite Jurassique-Crétacé

Comme pour le Jurassique, la base du Crétacé n'est pas encore clairement établie. La base du Berriasien, premier étage du Crétacé, est traditionnellement située à la première occurrence de l'ammonite Berriasella jacobi. Elle coïncide approximativement avec la base de la zone B des calpionelles, micro-organismes marins pélagiques très répandus à la fin du Jurassique et au début du Crétacé. Dans les domaines épicontinentaux peu profonds, la limite Jurassique-Crétacé est marquée par des faciès sédimentaires régressifs (faciès de sebkhas surmontant des faciès franchement marins), voire par des émersions. Il s'agit des faciès purbeckiens, bien exposés dans la presqu'île de Purbeck dans le Dorset (sud-ouest de l'Angleterre). En domaine océanique, les faciès sédimentaires ne subissent pas de modifications notables de part et d'autre de la limite. Dans le sud-est de la France, par exemple, les calcaires du Kimméridgien/Tithonien (fin du Jurassique) et du Berriasien (base du Crétacé) forment un ensemble unique appelé « barre tithonique ». Il n'existe pas de datations isotopiques fiables de la base du Crétacé, aussi est-il proposé un âge de — 145,5 ± 4 Ma, fondé sur les données magnétostratigraphiques, par comparaison avec les anomalies magnétiques de la croûte océanique. La durée du Jurassique, environ 54 Ma, serait donc voisine de celle du Trias.

La limite Crétacé-Paléogène

La limite Crétacé-Paléogène, souvent appelée limite Crétacé-Tertiaire, est marquée par la disparition de groupes caractéristiques du Mésozoïque, notamment les ammonites et les dinosaures. Ce n'est pas la limite la plus importante en termes de chute de la biodiversité mais c'est la plus connue. Elle est en fait fortement médiatisée en raison, d'une part, de la disparition des dinosaures, animaux fabuleux qui appartiennent à l'imaginaire collectif, et, d'autre part, d'une possible cause extraterrestre de cette disparition liée à l'impact d'un astéroïde.

La coupe d'El Kef en Tunisie constitue le stratotype de la limite Crétacé-Paléogène (limite entre les ères mésozoïque et cénozoïque). Dans les sédiments déposés en milieu océanique, cette limite est soulignée par une couche centimétrique d'argiles interrompant la sédimentation carbonatée. Dans ces milieux, les assemblages de micro-organismes, en particulier les foraminifères, subissent de profondes modifications. Les Globotruncanidés et les Hétérohélicidés, qui sont des foraminifères planctoniques abondants dans le Crétacé, font place à des assemblages à Globigérinidés dans le Paléocène, premier système du Cénozoïque. Au début des années 1980, dans la coupe de la Bottaccione, située près de Gubbio en Ombrie (Italie centrale), Luis Alvarez et ses collaborateurs ont mis en évidence un enrichissement en iridium dans les argiles marquant la limite Crétacé-Paléogène. Cette découverte a suscité un vif intérêt de la part de la communauté géologique. En effet, cette anomalie positive en iridium, platinoïde rare sur Terre mais 10 000 fois plus abondant dans les météorites, a suggéré qu'un astéroïde d'une dizaine de kilomètres de diamètre avait alors percuté la Terre. La présence de quartz choqués et de spinelles nickélifères est venue un peu plus tard conforter cette hypothèse. La découverte du cratère de Chicxulub (péninsule du Yucatan, Mexique) a confirmé l'impact d'un astéroïde. Pour certains auteurs, cet événement aurait provoqué une crise biologique majeure, mise en exergue par la disparition des dinosaures.

La limite Crétacé-Paléogène est datée à — 65,5 ± 0,3 Ma grâce à des mesures isotopiques 40Ar/39Ar réalisées sur des minéraux provenant de la couche argileuse. Avec une durée d'environ 80 Ma, le Crétacé est le système le plus long du Mésozoïque. La durée du Mésozoïque est estimée à 185,5 Ma.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean-François DECONINCK : professeur des Universités

Classification

Médias

Autres références

-

AFRIQUE (Structure et milieu) - Géologie

- Écrit par Anne FAURE-MURET

- 18 792 mots

- 22 médias

Ainsi, à l'aurore des temps mésozoïques, l'Afrique, qui s'était trouvée au cœur d'une Pangée paléozoïque, voit débuter le processus qui va amener peu à peu tous les continents à se disperser. L'évolution qui va suivre traduit l'histoire de la dislocation de ce supercontinent. Elle va s'inscrire dans... -

ALPINES CHAÎNES

- Écrit par Jean AUBOUIN

- 4 541 mots

- 5 médias

On appelle chaînes alpines les chaînes de montagnes formées pendant le cycle orogénique alpin, qui s'étend sur l'ensemble des ères secondaire et tertiaire, pendant les derniers 245 millions d'années de l'histoire du globe terrestre. Le cycle alpin succède au cycle hercynien ou varisque, qui s'est...

-

AMÉRIQUE (Structure et milieu) - Géologie

- Écrit par Jean AUBOUIN , René BLANCHET , Jacques BOURGOIS , Jean-Louis MANSY , Bernard MERCIER DE LÉPINAY , Jean-François STEPHAN , Marc TARDY et Jean-Claude VICENTE

- 24 173 mots

- 23 médias

On attribue au Mésozoïque et au Cénozoïque les terrains des plaines côtières et intérieures ainsi que les domaines tectonisés des régions arctiques et des cordillères occidentales. -

AUSTRALIE

- Écrit par Benoît ANTHEAUME , Jean BOISSIÈRE , Bastien BOSA , Vanessa CASTEJON , Encyclopædia Universalis , Harold James FRITH , Yves FUCHS , Alain HUETZ DE LEMPS , Isabelle MERLE et Xavier PONS

- 27 359 mots

- 29 médias

L'évolution géologique de l'Australie durant leMésozoïque et le Cénozoïque est étroitement liée à l'évolution de la Papouasie Nouvelle-Guinée. Du Jurassique à l'Actuel, la Papouasie - Nouvelle-Guinée s'est formée par l'affrontement entre la plaque continentale australienne, au sud, et des fragments... - Afficher les 27 références

Voir aussi

- COCCOLITHOPHORIDÉS

- CRÉTACÉ-TERTIAIRE LIMITE ou LIMITE CRÉTACÉ-PALÉOGÈNE

- GLACIAIRES ÉPOQUES

- CARBONE CYCLE DU

- LAURASIE ou LAURASIA

- PANGÉE

- EXTINCTIONS EN MASSE, biologie

- CRISES BIOLOGIQUES, paléontologie

- TRIAS-JURASSIQUE LIMITE

- PERMIEN-TRIAS LIMITE

- CRATÈRES D'IMPACT

- ÈRES, géologie

- AMMONITES, paléontologie

- BASALTES

- EXTINCTION ou DISPARITION DES ESPÈCES

- PHANÉROZOÏQUE

- PLIENSBACHIEN ou CHARMOUTHIEN

- LIAS

- MALM

- GRANDES PROVINCES MAGMATIQUES ou LIP (Large Igneous Provinces)

- TRAPPS

- DOGGER

- STRATOTYPE DE LIMITE

- JURASSIQUE-CRÉTACÉ LIMITE

- IKAÏTE

- RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

- COCCOLITHES

- PALÉOTEMPÉRATURE

- EFFET DE SERRE

- PALÉOENVIRONNEMENT

- NÉOTÉTHYS

- PALÉOTÉTHYS

- STRATOTYPE

- BÉLEMNITES

- PALÉOZOOLOGIE

- PALÉOBOTANIQUE

- RIFT, géologie

- IRIDIUM

- CARBONIQUE GAZ ou DIOXYDE DE CARBONE