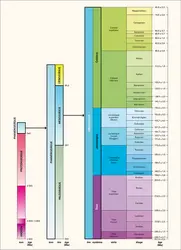

MÉSOZOÏQUE ou ÈRE SECONDAIRE

Article modifié le

La vie

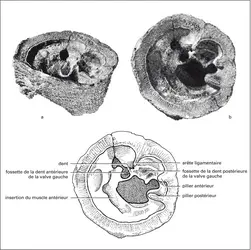

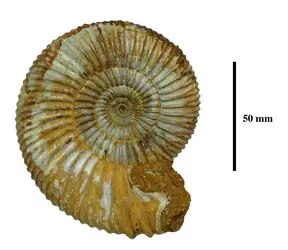

Dans le domaine marin, la vie au Mésozoïque est très diversifiée. Les principales classes de mollusques sont bien représentées (lamellibranches, gastéropodes) mais ce sont les céphalopodes qui caractérisent cette ère. Parmi eux, les bélemnites, qui ressemblaient probablement aux seiches actuelles, proliféraient. On retrouve fréquemment leur rostre calcitique fossilisé. Les ammonites, quant à elles, majoritairement caractérisées par leur coquille planispiralée, sont également très abondantes et présentes sur l'ensemble du globe. L'évolution rapide de ces organismes en fait de remarquables fossiles stratigraphiques ayant permis un découpage très détaillé des étages en biozones, sous-zones et, parfois, horizons. Moins répandus qu'au Paléozoïque, mais néanmoins fréquents dans les sédiments mésozoïques, on trouve des brachiopodes (rhynchonelles et térébratules). Les échinides (oursins), réguliers ou irréguliers, sont également fréquents. Ces derniers se diversifieront au cours du Crétacé. Les crinoïdes, qui peuvent localement constituer des accumulations importantes de calcaires à entroques, sont encore abondants au Mésozoïque. Les océans étaient également peuplés de grands reptiles marins : ichtyosaures dès le Trias, plésiosaures et pliosaures, notamment au Jurassique et au Crétacé.

Sur le plan de la microfaune et de la nannoflore, le Mésozoïque est marqué par une grande diversification des foraminifères benthiques (orbitolines) et planctoniques (globotruncanidés du Crétacé). Le développement du nannoplancton calcaire intervient dès le Lias. Les coccolithophoridés (algues vertes unicellulaires), organismes planctoniques, élaboraient de petites plaques calcaires appelées coccolithes dont l'accumulation est notamment à l'origine des craies du Crétacé supérieur.

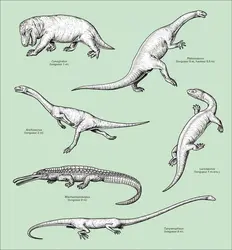

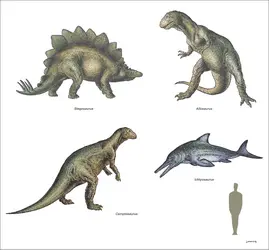

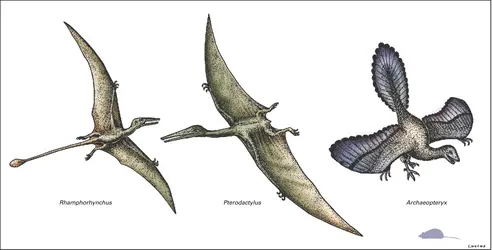

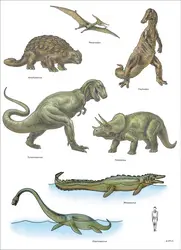

À terre, la fin du Trias voit l'apparition des premiers dinosaures et premiers des mammifères issus des thérapsides, mais ce sont les dinosaures qui vont conquérir toutes les niches écologiques et dominer la faune de vertébrés jusqu'à la fin du Crétacé (fig. 2, 3 et 4). Les insectes se diversifient également. Au Trias, les insectes à métamorphose complète se développent et, à la fin du Mésozoïque, les principaux groupes d'insectes sont présents. Le Trias constitue une période charnière pour la biosphère. Le renouvellement de la faune et de la flore, qui succède à la crise du Permien, se traduit par la mise en place de communautés d'invertébrés annonçant la faune moderne. L'essor des grands reptiles marins et terrestres a probablement retardé l'épanouissement des mammifères qui n'interviendra qu'au Cénozoïque.

La crise du Permien-Trias

À la fin du Permien, qui est donc aussi celle de l'ère paléozoïque, on estime que 96 p. 100 des espèces marines disparaissent (83 p. 100 des genres et 55 p. 100 des familles). De nombreux groupes s'éteignent définitivement, les autres sont plus ou moins affectés. Certaines extinctions semblent débuter dès le Permien supérieur, ce qui suggère un étalement dans le temps de la crise biologique.

Les groupes qui disparaissent comprennent notamment les trilobites, arthropodes très abondants au Paléozoïque inférieur, mais qui ne comportaient plus que trois petites familles au début du Permien. D'autres arthropodes tels que les gigantostracés s'éteignent, de même que les dendroïdes, seuls représentants des graptolites depuis le Dévonien inférieur. Parmi les autres groupes, il faut noter la disparition des fusulinidés (grands foraminifères benthiques), des coraux rugueux (tétracoralliaires) et des tabulés (fig. 5).

D'autres groupes subissent une importante baisse de diversité. Parmi les ammonoïdés, les goniatites ne passent pas la limite, mais les cératites, apparues au Permien supérieur, se développent au Trias.

À la limite Permien-Trias, 90 p. 100 des genres de brachiopodes disparaissent. Parmi les échinodermes, un seul genre de crinoïdes survit au Trias, et chez les échinides, seul le genre Miocidaris survit et assure la descendance de l'ensemble des échinides mésozoïques. Les organismes planctoniques, moins affectés par la crise, présentent néanmoins une chute notable de la diversité.

En milieu continental, environ les trois quarts des familles de vertébrés terrestres disparaissent. Les extinctions concernent surtout les amphibiensstégocéphales et les thérapsides (« reptiles mammaliens »). Au Trias, les premiers diapsides, à l'origine des dinosaures, apparaissent, ainsi que de nouveaux thérapsides, souche probable des mammifères. La crise Permien-Trias affecte également les insectes dont le nombre de familles chute d'environ 60 p. 100. La perte de la biodiversité au sein de ce groupe est probablement liée aux modifications floristiques intervenues au cours de cette période où la flore permienne, dominée par les ptéridospermales (« fougères à graines ») à larges feuilles, fait place à une flore à conifères, ginkoales, cycadales et à de nouvelles ptéridospermales et ptéridophytes. Dans les sédiments formés dans des environnements peu profonds, la limite Permien-Trias est caractérisée par un fin niveau contenant de nombreux restes de champignons. Cet événement « dit fongique », qui aurait duré environ 50 000 ans, matérialiserait un développement massif de champignons succédant à une destruction des plantes terrestres autotrophes.

Cette importante crise biologique a fait l'objet de nombreuses recherches de la part de la communauté scientifique. Les hypothèses foisonnent pour expliquer cet événement majeur de l'histoire de la Terre : impact d'astéroïdes, volcanisme de point chaud conduisant à l'émission d'une quantité considérable de laves constitutives des trapps de Sibérie, anoxie (absence d'oxygène) dans les fonds océaniques, changement climatique, pluies acides, libération de méthane, et bien sûr la combinaison, parfois contradictoire, de ces différents facteurs.

La crise du Trias-Jurassique

On estime que trois quarts des espèces marines, représentant 47 p. 100 des genres et 23 p. 100 des familles, ont disparu à la limite du Trias et du Jurassique. Des groupes importants s'éteignent tels que les conodontes ou encore les cératites et les Orthocerida. Ces deux derniers groupes appartiennent à la famille des Ammonoïdes, désormais représentée par la seule lignée des Phylloceratida (ammonites) qui passe la limite avec une faible diversité. Les autres groupes (lamellibranches, gastéropodes, brachiopodes, échinodermes, bryozoaires) sont affectés de manière diverse.

En domaine continental, environ 20 p. 100 des familles de tétrapodes disparaissent. Les extinctions semblent relativement progressives. Au Trias supérieur (Norien), les grands reptiles herbivores et les « reptiles mammaliens » disparaissent. Les amphibiens régressent fortement à la fin du Trias et au Jurassique inférieur.

Les données palynologiques révèlent une chute de 60 p. 100 de la diversité de la flore. Le rapport spores/grains de pollen augmente fortement au voisinage de la limite, avant que les grains de pollens de conifères, caractéristiques du Jurassique inférieur, n'augmentent de manière significative.

La crise Crétacé-Paléogène

Après l'extinction en masse du passage Trias-Jurassique, la vie se diversifie au Jurassique et au Crétacé à la faveur d'un grand cycle transgressif et de conditions climatiques favorables. À la fin du Crétacé, une nouvelle extinction majeure affecte la biosphère. On estime que 16 p. 100 des familles marines s'éteignent, soit 45 p. 100 des genres et 76 p. 100 des espèces.

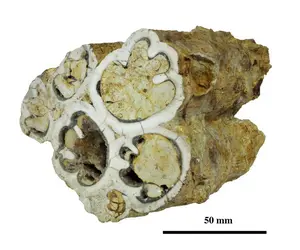

Dans le domaine marin, la disparition des ammonites et bélemnites constitue le fait majeur, mais il faut noter qu'à la fin du Crétacé, la diversité de ces organismes était déjà fortement affectée. Les brachiopodes articulés subissent plus de 70 p. 100 d'extinction des espèces, les bryozoaires environ 60 p. 100. Les constructions récifales disparaissent momentanément. Les rudistes (fig. 6), lamellibranches adaptés à la vie récifale et très répandus au Crétacé, disparaissent, mais leur extinction semble plus graduelle et aurait commencé environ 1,5 Ma avant la limite.

En ce qui concerne la microfaune, les foraminifères subissent une forte chute de la diversité, les formes benthiques étant moins affectées que les espèces planctoniques. Les ostracodes (crustacés majoritairement benthiques) ne subissent pas de modification majeure. D'une manière générale, les micro-organismes calcaires benthiques subissent moins les effets de la crise que ceux qui sont planctoniques. Cela n'est pas le cas chez les organismes siliceux tels que les radiolaires, qui ne semblent pas affectés.

Les algues microscopiques telles que les coccolithophoridés subissent une forte chute de la diversité, tandis que les diatomées, algues brunes siliceuses, sont peu affectées.

En domaine continental, c'est la disparition de deux groupes de reptiles, les dinosaures et les ptérosaures, qui constitue le fait majeur (fig. 7) Chez les autres reptiles, les formes de grande taille et les organismes marins semblent globalement davantage affectés par la crise. En revanche, l'évolution générale des mammifères ne révèle pas de changement particulier. En ce qui concerne la végétation, l'évolution des angiospermes, dont la diversification s'est opérée au cours du Crétacé, ne subit pas de rupture particulière.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean-François DECONINCK : professeur des Universités

Classification

Médias

Autres références

-

AFRIQUE (Structure et milieu) - Géologie

- Écrit par Anne FAURE-MURET

- 18 792 mots

- 22 médias

Ainsi, à l'aurore des temps mésozoïques, l'Afrique, qui s'était trouvée au cœur d'une Pangée paléozoïque, voit débuter le processus qui va amener peu à peu tous les continents à se disperser. L'évolution qui va suivre traduit l'histoire de la dislocation de ce supercontinent. Elle va s'inscrire dans... -

ALPINES CHAÎNES

- Écrit par Jean AUBOUIN

- 4 541 mots

- 5 médias

On appelle chaînes alpines les chaînes de montagnes formées pendant le cycle orogénique alpin, qui s'étend sur l'ensemble des ères secondaire et tertiaire, pendant les derniers 245 millions d'années de l'histoire du globe terrestre. Le cycle alpin succède au cycle hercynien ou varisque, qui s'est...

-

AMÉRIQUE (Structure et milieu) - Géologie

- Écrit par Jean AUBOUIN , René BLANCHET , Jacques BOURGOIS , Jean-Louis MANSY , Bernard MERCIER DE LÉPINAY , Jean-François STEPHAN , Marc TARDY et Jean-Claude VICENTE

- 24 173 mots

- 23 médias

On attribue au Mésozoïque et au Cénozoïque les terrains des plaines côtières et intérieures ainsi que les domaines tectonisés des régions arctiques et des cordillères occidentales. -

AUSTRALIE

- Écrit par Benoît ANTHEAUME , Jean BOISSIÈRE , Bastien BOSA , Vanessa CASTEJON , Encyclopædia Universalis , Harold James FRITH , Yves FUCHS , Alain HUETZ DE LEMPS , Isabelle MERLE et Xavier PONS

- 27 359 mots

- 29 médias

L'évolution géologique de l'Australie durant leMésozoïque et le Cénozoïque est étroitement liée à l'évolution de la Papouasie Nouvelle-Guinée. Du Jurassique à l'Actuel, la Papouasie - Nouvelle-Guinée s'est formée par l'affrontement entre la plaque continentale australienne, au sud, et des fragments... - Afficher les 27 références

Voir aussi

- COCCOLITHOPHORIDÉS

- CRÉTACÉ-TERTIAIRE LIMITE ou LIMITE CRÉTACÉ-PALÉOGÈNE

- GLACIAIRES ÉPOQUES

- CARBONE CYCLE DU

- LAURASIE ou LAURASIA

- PANGÉE

- EXTINCTIONS EN MASSE, biologie

- CRISES BIOLOGIQUES, paléontologie

- TRIAS-JURASSIQUE LIMITE

- PERMIEN-TRIAS LIMITE

- CRATÈRES D'IMPACT

- ÈRES, géologie

- AMMONITES, paléontologie

- BASALTES

- EXTINCTION ou DISPARITION DES ESPÈCES

- PHANÉROZOÏQUE

- PLIENSBACHIEN ou CHARMOUTHIEN

- LIAS

- MALM

- GRANDES PROVINCES MAGMATIQUES ou LIP (Large Igneous Provinces)

- TRAPPS

- DOGGER

- STRATOTYPE DE LIMITE

- JURASSIQUE-CRÉTACÉ LIMITE

- IKAÏTE

- RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

- COCCOLITHES

- PALÉOTEMPÉRATURE

- EFFET DE SERRE

- PALÉOENVIRONNEMENT

- NÉOTÉTHYS

- PALÉOTÉTHYS

- STRATOTYPE

- BÉLEMNITES

- PALÉOZOOLOGIE

- PALÉOBOTANIQUE

- RIFT, géologie

- IRIDIUM

- CARBONIQUE GAZ ou DIOXYDE DE CARBONE