MÉTAPHYSIQUE

Article modifié le

À la physique, qui étudie la nature, on oppose souvent la métaphysique. Celle-ci est définie soit comme la science des réalités qui ne tombent pas sous le sens, des êtres immatériels et invisibles (ainsi l'âme et Dieu), soit comme la connaissance de ce que les choses sont en elles-mêmes, par opposition aux apparences qu'elles présentent. Dans les deux cas, la métaphysique porte sur ce qui est au-delà de la nature, de la ϕ́υσις, ou, si l'on préfère, du monde tel qu'il nous est donné, et tel que les sciences positives le conçoivent et l'étudient.

Mais, précisément, ce qui est au-delà de la nature n'est-il pas inconnaissable ? L'ambition de fonder une métaphysique passe donc, aux yeux de beaucoup, pour chimérique, et le mot de métaphysique qui, selon certains philosophes, tel Descartes, désigne la connaissance à la fois fondamentale et suprême, est pris, par d'autres, en un sens dépréciatif. Dire qu'une question est métaphysique, n'est-ce pas avouer qu'elle est insoluble, et que ceux qui se consacrent à son étude ne pourront jamais nous offrir que verbiage et divagations ?

Il est donc d'abord nécessaire de considérer historiquement ce qu'a été la métaphysique, de préciser les sens divers que le terme a reçus, d'examiner les attitudes que les différents penseurs ont adoptées en ce qui concerne cette connaissance, effective ou prétendue. On pourra alors se demander si la métaphysique peut garder, à l'heure actuelle, un sens et une valeur.

L'Antiquité

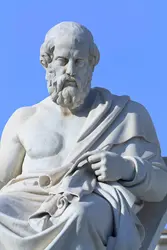

Platon et l'au-delà des apparences

La notion de métaphysique, comme science de l'au-delà de la nature, résulte, à l'origine, d'une sorte de contresens sur le mot grec μετ̀α. L'ouvrage d'Aristote que nous appelons La Métaphysique a été nommé ainsi parce que, dans l'édition qu'en donna Andronicos de Rhodes, il faisait suite à la physique. Les livres qui le constituaient furent donc désignés par les mots : τ̀α μετ̀α τ̀α ϕυσικα. Plus tard, l'expression « métaphysique » signifia ce qui se trouve au-delà de la nature, bien que μετ̀α, qui veut dire après, ne puisse correctement recevoir le sens de : au-delà.

Mais si le terme « métaphysique » est relativement récent (métaphysique, en un seul mot, ne se rencontre pas avant le Moyen Âge), la notion qu'il désigne est fort ancienne. Dès l'Antiquité, vouloir atteindre ce qui est au-delà de la nature est, en effet, un des soucis majeurs des philosophes. Cela se voit déjà clairement chez Platon. Et sans doute la théorie platonicienne des Idées, sources et modèles de toutes choses, ne doit-elle pas être interprétée de façon naïvement réaliste, et comme si les Idées formaient une sorte de monde séparé. Platon, cependant, ne craint pas de parler du ciel des Idées et, par exemple dans le Phèdre, d'expliquer l'amour en disant que les âmes, ayant quelque souvenir des « choses du ciel », où jadis elles ont suivi le cortège des dieux, sont saisies d'enthousiasme et d'une sorte de délire dès que, sur cette terre, une beauté rencontrée les leur rappelle. La beauté est donc bien le signe d'un autre monde, situé « par-delà » le monde physique. Et le désir de retrouver cet autre monde sera, sous des formes diverses, le moteur de toute réflexion métaphysique. En son mouvement essentiel, la démarche de Descartes, s'élevant à Dieu, ne différera pas de celle de Platon.

D'autre part, Platon tend sans cesse à dépasser la connaissance scientifique (telle du moins qu'elle existe en son temps) vers la recherche des premiers principes. Il rêve d'une science absolue, totalement rationnelle, et sans mélange de sensible. Un tel projet est bien métaphysique : il se retrouvera chez tous les philosophes voulant découvrir les fondements derniers de la connaissance, ou désirant s'élever, comme Hegel, au savoir absolu.

Recherche d'un être se situant au-delà des apparences, recherche des premiers principes, tout ce que l'on appellera plus tard métaphysique est donc, dès le platonisme, nettement indiqué. Il apparaît ainsi que la métaphysique répond à la question la plus essentielle que puisse formuler un esprit humain : celle du fondement et de l'origine de sa propre pensée et, par là, celle de son rapport avec les choses. Chez Descartes, chez Kant, ce problème ne cessera d'être posé, en sorte que la métaphysique constituera, à travers les systèmes, une sorte de philosophie éternelle.

La métaphysique d'Aristote

Comme le remarque Heidegger, la métaphysique d'Aristote répond à deux soucis, par elle confondus et cependant distincts : celui de l'être, celui de la découverte des premiers principes, soucis qu'on vient de rencontrer chez Platon, mais qui prennent ici une forme nouvelle.

Toutes les sciences portent sur un genre déterminé d'être, sur des objets spécifiés et considérés en leur particularité propre. Mais tous les objets étudiés par les sciences (y compris, aux yeux d'Aristote, les objets mathématiques) ont ceci de commun qu'ils sont : l'être est leur caractère le plus général. Il doit donc y avoir une science portant sur l'être en tant qu'être, sur l'être en tant que tel, science qui méritera le nom de science première, ou de philosophie première, science qu'on appelle aujourd'hui métaphysique. À ce niveau, on peut dire que le problème qui occupa Aristote est éternel : Heidegger le reprend de nos jours quand il veut constituer une ontologie fondamentale. Pourtant, contrairement à ce que fera Heidegger, Aristote essaie de résoudre la question de l'être par une analyse essentielle, découvrant, par exemple, que tout être est fait de puissance et d'acte, de matière et de forme. C'est là subordonner le problème de l'être à celui des choses qui sont.

Aristote ne pouvait donc manquer de retrouver les difficultés qui avaient embarrassé Parménide. Comment concilier, en effet, l'unité de l'être et la multiplicité des êtres, comment comprendre l'unité de l'être si l'être ne peut exister à part des êtres particuliers, de ce que Heidegger appellera les « étants » ? Réfléchissant sur ce problème, Aristote, pour déterminer les significations multiples du mot « être », aborde l'étude des catégories, étude que, dans un but analogue, Kant reprendra plus tard. Et sa recherche le conduit à passer du problème de l'être comme existence au problème de l'être comme essence, à s'interroger sur la première cause de ce qui est. En ce sens, la métaphysique d'Aristote tend à devenir une théologie.

D'autre part, Aristote aperçoit que la saisie des principes premiers de la connaissance se situe au-delà de toute science particulière. En effet, si est objet de science ce qui peut être démontré, les principes à partir desquels on démontre ne peuvent eux-mêmes être objets de démonstration. La pensée qui saisit ces principes n'est donc pas à proprement parler scientifique : elle est métaphysique. Et, en cela, la métaphysique apparaît encore comme philosophie première, science des principes indémontrables de toute démonstration. Mais, cette fois, la recherche de tels principes (ainsi le principe de contradiction) conduit Aristote à des réflexions de nature logique. En sorte que l'on peut dire que, chez Aristote, la métaphysique, ou plutôt la philosophie première, voulant, d'une part, découvrir le fondement de la réalité, d'autre part, établir les principes premiers de la connaissance, tend à se constituer à la fois comme théologie et comme logique. Cette tension intérieure se retrouvera, par la suite, en toute métaphysique. Et l'on peut considérer que la révolution kantienne consistera essentiellement à substituer à une métaphysique considérée comme théorie de l'être une métaphysique définie comme théorie de la connaissance.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Ferdinand ALQUIÉ : professeur honoraire à l'université de Paris-Sorbonne, membre de l'Institut (Académie des sciences morales et politiques)

Classification

Média

Autres références

-

AGNOSTICISME

- Écrit par Henry DUMÉRY

- 226 mots

Terme créé en 1869 par un disciple de Darwin, T. H. Huxley (1825-1895). Il devrait signifier le contraire de gnosticisme, c'est-à-dire le refus d'une connaissance de type supérieur (procédés d'explication suprarationnels). En fait, « agnosticisme » a eu à l'origine un sens précis :...

-

ALAIN DE LILLE (1128-1203)

- Écrit par Jean-Pierre BORDIER

- 1 036 mots

Né à Lille, élève de Bernard Silvestre à Chartres, Alain étudie dans la mouvance de Gilbert de la Porrée ; il devient maître ès arts, puis maître en théologie à Paris, avant d'enseigner à Montpellier ; parvenu au sommet de la gloire, il suit l'exemple de son ami Thierry...

-

ANALOGIE

- Écrit par Pierre DELATTRE , Encyclopædia Universalis et Alain de LIBERA

- 10 429 mots

Connue par les Latins avant l'œuvre d'Aristote, la théorie métaphysique d'Avicenne a introduit la problématique de la pluralité des sens de l'être sous une forme qui définissait d'avance les conditions d'intelligibilité de la métaphysique aristotélicienne en fondant la possibilité de toute métaphysique... -

ANGOISSE EXISTENTIELLE

- Écrit par Jean BRUN

- 2 552 mots

- 1 média

Expériencepsychométaphysique, l'angoisse naît donc d'une remontée au primordial ne permettant pas de redescendre le long de coordonnées chronologiques au centre desquelles nous nous retrouverions. Elle peut devenir un piège si nous la cultivons dans ces dolorismes ontologiques qui hypostasient... - Afficher les 114 références

Voir aussi