MÉTAUX Superplasticité des métaux

Article modifié le

Mécanismes proposés pour rendre compte du phénomène

Différents modèles ont été proposés, dont aucun n'est parfaitement satisfaisant. Il a d'abord été suggéré d'étendre au cas de la superplasticité les mécanismes proposés pour rendre compte du fluage à température relativement élevée et sous faible contrainte appliquée. Ces mécanismes sont essentiellement fondés sur l'hypothèse que les défauts ponctuels (lacunes) migrent de façon préférentielle lorsqu'une contrainte uniaxiale est imposée : ils ont déjà été évoqués précédemment.

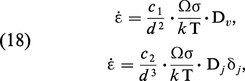

Dans le présent contexte, les formulations mathématiques que l'on peut déduire sont les suivantes :

Elles traduisent une relation linéaire entre ˙ε et σ, soit m = 1, or l'expérience révèle que ce coefficient est plus ou moins inférieur à l'unité. Par ailleurs, les processus invoqués conduisent à une élongation des cristaux lorsque l'allongement de l'éprouvette se développe, ce qui n'est pas observé expérimentalement en déformation superplastique.

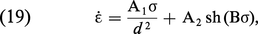

D'autres auteurs ont alors suggéré qu'il était plus vraisemblable de combiner les mécanismes précédents, n'impliquant que les défauts ponctuels, avec des processus mettant en jeu la mobilité des défauts linéaires (dislocations) soit par glissement dans le plan de coupure, soit par montée hors de ce plan. Ainsi D. H. Avery et W. A. Backofen ont proposé une équation du type :

A3, A4 et B étant des constantes.

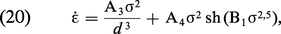

Sur les mêmes bases, mais en incorporant le formalisme de Weertman, C. M. Packer et O. D. Sherby ont abouti à une expression plus compliquée :

A3, A4 et B1 étant des constantes.

Partant de l'idée que les limites intergranulaires sont des régions assez désordonnées et, par là même, analogues à un fluide quasi visqueux, T. H. Alden a suggéré que la superplasticité pouvait être expliquée par le déplacement des grains les uns par rapport aux autres, la succession des glissements relatifs des grains des deux phases en présence rendant compte de l'allongement progressif de l'échantillon. De fait, cet auteur a expérimentalement observé que les lignes repères tracées sur la surface présentaient, après déformation, des continuités aux joints. Cependant, il n'a pas justifié le fait que de tels glissements intergranulaires n'engendrent pas la formation de cavités intergranulaires ; il n'a pas d'ailleurs donné la raison pour laquelle les points triples n'inhibent pas le processus.

Enfin, une dernière hypothèse fait appel à un mécanisme de restauration dynamique. Il est en effet connu que, lors d'un corroyage des matériaux métalliques à température suffisamment élevée, il se produit une recristallisation en même temps que la déformation s'effectue. Packer, Johnson et Sherby ont alors indiqué un modèle selon lequel la contrainte appliquée crée d'abord une distorsion locale du réseau par glissement classique au voisinage des joints. Compte tenu de la température relativement élevée à laquelle s'effectue la déformation, ces régions perturbées recristallisent : cela se traduirait en fait par une migration à courte distance des joints de grain (ne modifiant cependant pas en moyenne la dimension des cristaux, mais pouvant justifier la faible évolution de morphologie des grains qui a été observée : contours devenant émoussés ou arrondis). Ce modèle justifie que le matériau ne se consolide pas, l'adoucissement induit par la restauration dynamique maintenant la ductilité. L'explicitation mathématique entraîne seulement une modification du premier terme de l'équation (20).

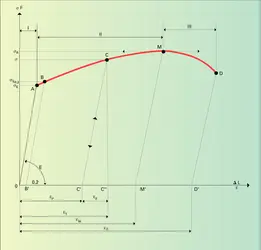

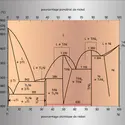

Ce bref aperçu des théories suggérées confirme bien que l'interprétation détaillée du phénomène est loin d'être établie ; cependant, on peut résumer brièvement l'idée générale que l'on s'en fait actuellement. Il ne s'agit plus de tenter uniquement de justifier le comportement superplastique, mais plutôt de montrer qu'il représente un type d'évolution intermédiaire entre deux comportements classiques : en fait, il s'agit de rendre compte de la forme en S caractéristique de la courbe ln σ = f (ln ˙ε). Sur le schéma de la figure 8, cette courbe a été divisée en trois parties :

– La première correspond aux faibles vitesses ˙ε ; les valeurs de m sont basses (≃ 0,2) ; les allongements qu'il est possible de développer sont limités et la forme des grains demeure rigoureusement inaltérée après déformation (contours anguleux, grains étroitement imbriqués se verrouillant les uns les autres). L'hypothèse de Backofen est que la faible valeur de m résulte de l'existence d'une « contrainte de retour » σ0 s'opposant à la contrainte appliquée σ, de sorte que la contrainte d'écoulement efficace ne serait plus égale qu'à (σ − σ0).

– La deuxième partie correspond à des valeurs intermédiaires de ˙ε ; on obtient m ≥ 0,5 ; le comportement est alors typiquement superplastique, tandis que les contours de grains tendent à devenir curvilignes, d'où une morphologie arrondie des grains, de dimensions par ailleurs pratiquement invariantes. Il se produit une relaxation aux joints (recristallisation locale), vraisemblablement concomitante d'un glissement visqueux (sans création de cavités).

– Une dernière partie correspond aux fortes vitesses de déformation ; le coefficient m redevient faible (m ≃ 0,3), les allongements régressent sensiblement, tandis que les grains s'allongent nettement dans la direction de la contrainte appliquée. Le processus mis en jeu dans de telles conditions est un fluage classique intragranulaire.

Les mêmes observations peuvent être déduites de la figure 7, combinant les valeurs de m, ˙ε et A p. 100.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Georges CIZERON : professeur à l'université Paris-Sud, Orsay, directeur du laboratoire de structure des matériaux métalliques, Orsay

Classification

Médias

Autres références

-

ACIDES & BASES

- Écrit par Yves GAUTIER et Pierre SOUCHAY

- 12 367 mots

- 7 médias

Les métaux sont de même attaqués par les sels d'ammonium avec dégagement d'hydrogène :

-

AGRÉGATS, physico-chimie

- Écrit par Jean FARGES et Rémi JULLIEN

- 1 616 mots

- 7 médias

Dans un agrégat métallique suffisamment petit, les électrons de conduction ne peuvent plus sauter d'un état quantique à l'autre car la différence d'énergie entre deux états successifs (qui varie comme 1/N) devient plus grande que l'énergie thermique. Par conséquent, lorsque la valence du métal considéré... -

ALLIAGES

- Écrit par Jean-Claude GACHON

- 7 363 mots

- 5 médias

Les alliages représentent une illustration matérielle du vieux dicton « l'union fait la force ». L'homme a toujours cherché des matériaux plus performants à l'utilisation, plus faciles à fabriquer ou à mettre en œuvre et plus économiques. Les alliages métalliques sont particulièrement...

-

ALUMINIUM

- Écrit par Robert GADEAU et Robert GUILLOT

- 9 639 mots

- 19 médias

Bien qu'il ne soit passé dans le domaine industriel qu'à la fin du xixe siècle, après la découverte par Paul Louis Toussaint Héroult et Charles Martin Hall du procédé de fabrication par électrolyse, l'aluminium est devenu le premier des métaux non ferreux. Sa légèreté, son inaltérabilité...

- Afficher les 94 références

Voir aussi

- MATÉRIAUX SCIENCE DES

- FLUAGE

- ÉCROUISSAGE

- DUCTILITÉ

- MÉCANIQUES FABRICATIONS

- HOOKE LOI DE

- EFFORTS, mécanique

- MACLES

- SOLIDE MÉCANIQUE DU

- LIMITE ÉLASTIQUE

- DÉFORMATIONS, mécanique

- CONTRAINTES, mécanique

- GLISSEMENT

- DÉFAUTS, cristallographie

- YOUNG MODULE DE ou MODULE D'ÉLASTICITÉ LONGITUDINALE

- TRACTION, science des matériaux

- STRICTION

- LACUNE, cristallographie

- MONOCRISTAUX

- CONSOLIDATION, mécanique

- FORMAGE

- SUPERPLASTICITÉ DES MÉTAUX

- TÔLE

- FAÇONNAGE

- TEMPÉRATURE

- TRÉFILAGE

- ALLONGEMENT, science des matériaux

- PLASTICITÉ

- RUPTURE, technologie

- ALLOTROPIE

- ESSAIS, matériaux

- JOINT DE GRAINS

- GRAIN, cristallographie