MÉTÉORES

Article modifié le

Les photométéores

Un photométéore est un phénomène optique produit par la réflexion, la réfraction, la diffraction ou l'interférence de la lumière du Soleil ou de la Lune, sur ou à l'intérieur de certains hydrométéores ou lithométéores.

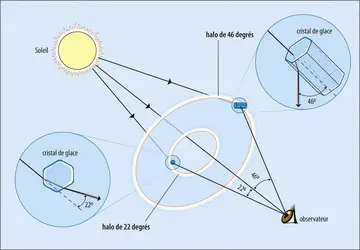

Les phénomènes de halo

Les phénomènes de halo sont des phénomènes optiques ayant la forme d'anneaux, d'arcs, de colonnes ou de foyers lumineux, engendrés par la réfraction et la réflexion de la lumière par des cristaux de glace en forme de colonne hexagonale, en suspension dans l'atmosphère (nuages cirriformes, poudrin de glace, etc.). La forme résultante dépend essentiellement de l’orientation des cristaux par rapport aux rayons qu’ils reçoivent.

Le petit halo est un anneau lumineux, blanc ou en majeure partie blanc, circulaire, de 22 degrés de rayon et centré sur l'astre éclairant. Il présente sur son bord intérieur une frange rouge peu visible et, dans quelques rares cas, une frange violette sur son bord extérieur. La partie du ciel située à l'intérieur de l'anneau est nettement plus sombre que le reste du ciel.

Le grand halo est un anneau lumineux blanc, de 46 degrés de rayon, beaucoup moins fréquent et moins lumineux que le petit halo.

La colonne lumineuse a la forme d'une traînée de lumière blanche continue ou non, pouvant être observée à la verticale du Soleil ou de la Lune.

Les arcs tangents sont parfois visibles à l'extérieur d’un petit ou d’un grand halo qu’ils touchent en son point le plus haut (arc tangent supérieur) ou en son point le plus bas (arc tangent inférieur).

L'arc circumzénithal supérieur se forme autour du zénith et a l'apparence d'un arc-en-ciel courbé dans la direction opposée au Soleil. Il présente des couleurs brillantes, avec le rouge à l'extérieur et le violet à l'intérieur. Il ne s'observe que si la hauteur angulaire de l'astre est inférieure à 32 degrés. L'arc circumzénithal inférieur a la forme d’un arc de cercle horizontal de grand rayon, situé près de l'horizon. Il ne s'observe que si la hauteur angulaire de l'astre est supérieure à 58 degrés.

Le cercle parhéliqueest un cercle blanc, horizontal, situé à la même hauteur angulaire que le Soleil. Des foyers lumineux peuvent apparaître en certains points du cercle, le plus souvent un peu à l'extérieur du petit halo (parhélie, comportant souvent de vives couleurs), ou, mais plus rarement, à une distance azimutale de 120 degrés par rapport au Soleil (paranthélie) et, très rarement, à l'opposé du Soleil (anthélie). Les phénomènes correspondants qui sont engendrés par la Lune sont respectivement appelés cercle parasélénique, parasélène, parantisélène et antisélène. Les parhélies et les parasélènes sont quelquefois reliés au petit halo par des arcs, disposés obliquement, appelés arcs de Lowïtz. Lorsqu’ils sont particulièrement brillants, les parhélies, les paranthélies ou les anthélies sont souvent appelés « faux-Soleils », alors que les parasélènes, les parantisélènes ou les antisélènes sont appelés « fausses-Lunes ».

L’image du Soleil, produite par la réflexion de la lumière solaire sur des cristaux de glace, apparaît à la verticale et au-dessous du Soleil, sous forme d'une tache blanche et brillante qui ne peut être observée que d'un aéronef ou d'un lieu élevé.

Couronnes, irisations et gloires

Les couronnes sont formées d’une ou plusieurs séries (rarement plus de trois) d'anneaux colorés, de rayon relativement faible, centrés sur le Soleil ou la Lune. Dans chaque série, l'anneau intérieur est violet ou bleu, l'anneau extérieur est rouge. La série la plus proche de l'astre éclairant présente habituellement un anneau extérieur bien distinct, de teinte rougeâtre ou châtain, appelé « auréole », dont le rayon est généralement inférieur à 5 degrés. Les couronnes sont dues à la diffraction de la lumière qui traverse une couche de brume ou de brouillard, ou un nuage mince constitué par de très petites particules. Les rayons de l'auréole et des anneaux rouges successifs, sensiblement équidistants, sont d'autant plus grands que ces particules d’eau sont plus petites. Les couronnes, engendrées par un nuage, ont parfois des formes irrégulières dues à la diversité de dimensions des particules d’eau qui le composent. Les couronnes associées à des nuages de glace sont essentiellement visibles la nuit.

Les irisationssont des couleurs qui apparaissent sur la surface des nuages, tantôt entremêlées, tantôt ayant l'aspect de bandes sensiblement parallèles aux contours des nuages. Elles apparaissent lorsque des rayons de Soleil sont déviés en rasant les bords des gouttelettes d'eau en suspension (phénomène de diffraction). Les couleurs prédominantes sont le vert et le rose, souvent avec des nuances pastel. Elles ressemblent à celles de la nacre. Des irisations peuvent être observées jusqu’à environ 40 degrés d’angle par rapport au Soleil. Jusqu'à environ 10 degrés d’angle, elles sont essentiellement formées par diffraction. Au-delà, le processus prédominant est le phénomène d'interférences.

Les gloires se matérialisent par une ou plusieurs séries d'anneaux colorés, pouvant être vus par un observateur autour de son ombre portée sur un nuage, ou sur du brouillard, constitués principalement par de nombreuses gouttelettes d'eau. Ces anneaux colorés sont dus à la diffraction de la lumière et sont disposés de la même manière que ceux observés dans les couronnes. Le retour des rayons vers l'observateur est produit par réflexion sur les gouttelettes d'eau. Les observateurs aériens aperçoivent souvent une gloire autour de l'ombre portée de leur aéronef. Lorsque le nuage ou le brouillard sont assez proches de l'observateur, l'ombre portée paraît très agrandie, on lui donne alors le nom de « spectre du Brocken », qu'elle soit ou non entourée d'une gloire colorée.

Arcs-en-ciel

L'arc-en-ciel est un groupe d'arcs concentriques, colorés, engendrés par la lumière solaire ou lunaire sur un écran de gouttes d'eau de pluie, de bruine ou de brouillard. C’est un des phénomènes lumineux naturels les plus spectaculaires. Sa palette de couleurs s'étend du violet côté intérieur au rouge à l'extérieur. Un arc-en-ciel apparaît lorsque de la pluie tombe d'un côté du ciel alors que le Soleil (ou la Lune) brille de l'autre. Pour le voir, il faut pouvoir regarder la pluie de face, le dos tourné à l’astre éclairant. Les gouttes de pluie réfléchissent et réfractent la lumière qu'elles reçoivent, sous un angle compris entre 40 et 42 degrés. La position de l'arc-en-ciel est celle des gouttes qui nous renvoient une partie de cette lumière.

On observe parfois un deuxième arc-en-ciel (dit secondaire), moins brillant et dont les couleurs sont inversées, qui apparaît sous un angle compris entre 50 et 54 degrés, autour du premier. Cet arc-en-ciel est dû à une double réflexion de la lumière dans les gouttes d’eau. Comme chaque réflexion diffuse une partie du rayonnement, l'arc secondaire est moins lumineux et moins visible que l'arc-en-ciel principal. La zone sombre qui apparaît entre les deux arcs, correspond aux angles sous lesquels aucun rayon n'est renvoyé vers l’observateur par les gouttes de pluie.

Les arcs-en-ciel peuvent être bordés par des arcs étroits et colorés (verts, violets ou orangés), les arcs surnuméraires, qui sont dus à des phénomènes d'interférences et sont situés à l'intérieur de l'arc-en-ciel principal ou à l'extérieur de l'arc-en-ciel secondaire.

L'arc-en-ciel blancest un arc-en-ciel principal qui se présente sous la forme d’une bande blanche, généralement bordée à l'extérieur par une fine frange rouge et, à l'intérieur, par une fine frange bleue. Ce type d’arc-en-ciel apparaît sur un écran de brouillard ou de brume, par suite de la réfraction, de la réflexion et, dans une moindre mesure, de la diffraction de la lumière solaire ou lunaire par de très petites gouttelettes d'eau.

L’anneau de Bishop

Anneau blanchâtre, d'environ 22 degrés de rayon, centré sur le Soleil ou la Lune, l'anneau de Bishop présente une légère teinte bleuâtre à l'intérieur et brun rougeâtre à l'extérieur, due à la diffraction, dans la haute atmosphère, de la lumière traversant un nuage de poussières excessivement fines d'origine volcanique. Les couleurs de l'anneau de Bishop ne sont pas très nettes. Elles sont particulièrement diffuses dans les anneaux observés autour de la Lune, où elles ne présentent généralement qu'une frange rouge pâle.

Les photométéores liés aux variations de l'indice de réfraction atmosphérique

Le mirage est un phénomène optique faisant percevoir les objets éloignés sous forme d'images stables ou vacillantes, simples ou multiples, droites ou renversées, agrandies ou réduites dans le sens vertical. Les objets perçus paraissent alors plus hauts ou plus bas sur l'horizon, qu'ils ne le sont réellement. Cet écart avec la direction réelle de l'objet peut, dans certains cas, atteindre 10 degrés d’angle. S’il est ainsi possible d'apercevoir des objets situés derrière l'horizon ou masqués par des montagnes, d’autres objets qui seraient visibles dans des circonstances normales peuvent disparaître de la vue de l’observateur. Les mirages sont dus à la courbure des rayons lumineux traversant des couches d'air dont l'indice de réfraction varie très fortement avec l'altitude, par suite de différences de densité de l'air. Ils s'observent surtout lorsque la température de la surface terrestre diffère notablement de celle des basses couches de l'atmosphère.

On distingue ainsi deux types de mirages :

– Le mirage inférieur se manifeste le plus souvent au-dessus d'étendues d'eau, de sols, de plages ou de routes surchauffés par l'insolation. L’image que perçoit alors l’observateur apparaît au-dessous de l’objet observé.

– Le mirage supérieur se manifeste le plus souvent au-dessus de surfaces froides comme les champs de neige ou les mers froides. Ce type de mirage est fréquemment observé au lever ou au coucher du Soleil, lorsqu’il est possible d’apercevoir le Soleil sur l’horizon, environ deux minutes avant qu’il ne se lève ou deux minutes après qu’il se soit couché.

Le tremblotement, agitation apparente des objets à la surface du globe, est provoqué par des fluctuations à courte période de l'indice de réfraction des très basses couches de l'atmosphère, lorsque le Soleil brille avec éclat. Il se manifeste principalement sur les objets vus dans une direction sensiblement horizontale. Il peut réduire sensiblement la visibilité.

La scintillation est un phénomène de rapides variations de l'éclat des étoiles ou des lumières terrestres, ayant souvent un caractère de pulsations. La position, la couleur et l'éclat apparents des étoiles ou des lumières subissent des variations, par suite de fluctuations de l'indice de réfraction des différentes parties de l'atmosphère traversées par les rayons lumineux. Ce phénomène est donc analogue au tremblotement. Il est d'autant plus marqué que la trajectoire parcourue par la lumière à travers l'atmosphère est plus longue. De ce fait, la scintillation des étoiles est plus accusée près de l'horizon qu’au zénith.

Le rayon vert ou flash vert est une coloration à dominante verte et de courte durée, observée au moment où l'extrême bord supérieur d'un astre (le Soleil, la Lune ou quelquefois même une planète) disparaît ou apparaît à l'horizon. Bien que le vert soit la couleur prédominante du phénomène, le bleu et le violet peuvent également être parfois visibles, en particulier lorsque l'atmosphère est très transparente. Ce phénomène n'est observable que si l'horizon est nettement visible, c'est la raison pour laquelle il est plus fréquemment observé sur mer que sur terre. Il est également parfois possible d'observer le rayon vert au moment où le Soleil disparaît derrière des obstacles relativement proches tels que des montagnes, le bord supérieur d'un banc de nuages situés près de l'horizon, ou même le toit d'une maison.

Les teintes crépusculaires

Les teintes crépusculaires correspondent aux colorations diverses que prennent le ciel et les sommets montagneux au coucher ou au lever du Soleil. Elles sont dues à la réfraction, la dispersion et l'absorption sélective des rayons solaires dans l'atmosphère.

La lueur pourpre se présente sous forme d'un segment de disque lumineux qui apparaît au-dessus de l'horizon, dans la direction du Soleil couchant.

L'ombre de la Terre, qui s'élève graduellement au-dessus de l'horizon, à l'opposé du Soleil, se présente sous forme d'un segment de disque de couleur bleu foncé, parfois teinté de violet. Elle est souvent bordée, à sa limite supérieure, d’un ruban rose violet, l’arche anticrépusculaire, au-dessus duquel il est parfois possible de discerner une faible lueur pourpre ou jaune.

Le phénomène d’Alpenglow correspond à l’apparition d’une teinte rose ou jaune sur les sommets des montagnes au moment où le Soleil, qui se couche, éclaire encore ces sommets mais n’est plus visible pour un observateur en plaine. Après une courte période de coloration bleu foncé, lorsque l'ombre de la Terre atteint le sommet des montagnes, ce phénomène disparaît. Il est parfois possible de l’observer deux ou trois fois successivement, par suite de l'éclairement des champs de neige par la lueur pourpre.

Les rayons crépusculaires sont des bandes bleu foncé, qui correspondent aux ombres de nuages situés à l'horizon ou derrière l'horizon. Lorsque ces ombres traversent entièrement le ciel et deviennent visibles à l’opposé de la direction du Soleil, on parle de rayons anticrépusculaires. La dénomination « rayons crépusculaires » est aussi parfois employée pour désigner les bandes d'ombre projetées par les nuages sur une couche de brume sèche, quel que soit le moment de la journée.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean-Pierre CHALON : ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts honoraire

Classification

Médias

Autres références

-

MÉTEORITE ALLENDE

- Écrit par Frances WESTALL

- 1 401 mots

- 1 média

Lemétéore à l’origine de la météorite Allende était tellement brillant qu’il illumina le ciel avant d’exploser en une multitude de fragments de roches recouverts d’une croûte de fusion (produite par les frottements avec les constituants atmosphériques, qui ont réchauffé la surface du matériel rocheux... -

NEIGE

- Écrit par Jean-Pierre CHALON

- 3 592 mots

- 10 médias

La neige est une précipitation de cristaux de glace isolés ou soudés, dont la taille est généralement comprise entre 2 et 5 millimètres.

Lorsque la précipitation est constituée de petits cristaux de glace, qui tombent par ciel clair, on ne parle plus de neige, mais de « poudrins de glace...

-

ORAGES

- Écrit par René CHABOUD

- 3 272 mots

- 4 médias

Les orages sont des perturbations atmosphériques violentes, accompagnées de manifestations électriques (éclairs, tonnerre), d'averses de pluie, de neige ou de grêle intenses, et de rafales de vent. Le phénomène orageux prend naissance dans un nuage à grande extension verticale : le cumulo-nimbus....

-

PRÉCIPITATIONS, météorologie

- Écrit par Léopold FACY

- 5 286 mots

- 4 médias

Voir aussi

- HALO ATMOSPHÉRIQUE

- TROPOSPHÈRE & TROPOPAUSE

- MIRAGE

- FLUORESCENCE

- GLOIRE, phénomène optique

- FOUDRE

- FEU SAINT-ELME

- BRUINE

- CHASSE-NEIGE, météorologie

- COURONNE, météorologie

- ARC-EN-CIEL

- DÉCHARGE, météorologie

- PLUIE

- VERGLAS

- PARHÉLIE

- RÉFLEXION & RÉFRACTION DE LA LUMIÈRE

- GRÉSIL

- GIVRE

- BRUME

- CUMULONIMBUS

- GELÉE

- ROSÉE

- GIVRAGE

- TONNERRE

- VIRGA, météorologie

- ÉCLAIR

- EMBRUNS