MÉTÉORITES

Article modifié le

Classification

On classe les météorites d'après les proportions métal-silicates en trois grands groupes : les pierres, les fers et les lithosidérites (ayant environ autant de métal que de silicates).

Jusqu'en 1969, les tectites, masses vitreuses riches en SiO2, FeO, MgO et CaO et qui présentent souvent une morphologie attribuée à une traversée de l'atmosphère à grande vitesse, étaient considérées comme pouvant avoir une origine extraterrestre, et résultant de l'éjection de matière à la suite d'impacts de météorites sur la surface de la Lune. Depuis les missions Apollo, l'étude des rapports isotopiques du strontium a montré que les tectites sont des verres d'origine terrestre, produits par impacts de bolides sur la surface de la Terre.

À l'intérieur de chacun des grands groupes qui viennent d'être définis, les météorites sont classées d'après leur texture, leur composition chimique, leur degré d'oxydoréduction et, par conséquent, leur composition minéralogique. Cette classification est également compatible avec celle qui est fondée sur les proportions relatives des isotopes 16, 17 et 18 de l'oxygène ; certaines catégories présentent des enrichissements ou des appauvrissements en l'isotope 16O par rapport aux proportions trouvées dans les roches terrestres et lunaires (cf. chap. 5, L'oxygène).

Les pierres

Les pierres sont de formes variées, avec des arêtes émoussées. On en trouve dans toute la gamme des gris (une ancienne classification distinguait les chondrites noires, grises et blanches), et elles sont recouvertes d'une fine pellicule vitrifiée noire, formée lors de leur traversée de l'atmosphère.

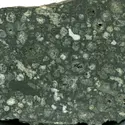

Plus de 90 p. 100 des pierres ont une texture particulière : elles sont formées de chondres – d'où leur nom de chondrites – et de grains métalliques. Les chondres sont des sphérules de quelques dizaines de micromètres à quelques millimètres de diamètre, sur l'origine desquelles les opinions les plus variées subsistent : condensat primaire, condensat provoqué par des décharges électriques dans la nébuleuse primitive, refusion de matériel cristallisé à l'occasion de phénomènes volcaniques ou de chocs entre des corps célestes. Il s'agit, en tout cas, de gouttes silicatées qui ont été partiellement ou totalement fondues et qui ont cristallisé lors d'un refroidissement plus ou moins rapide.

On trouve, parmi les chondrites, tous les intermédiaires entre les pierres formées presque uniquement de l'accumulation de chondres et de leurs débris et les pierres où la texture des chondres est presque effacée. Les avis sont partagés sur le processus qui a conduit à cet effacement : accumulation à chaud et cristallisation lente au cours du refroidissement, ou réchauffement et recristallisation succédant à une accumulation à froid (métamorphisme thermique).

Moins de 10 p. 100 des pierres ne contiennent pas de chondres et son appelées pour cette raison « achondrites ». Elles sont très pauvres en métal. Contrairement aux chondrites, ce sont des roches qui ont subi une différenciation magmatique. Certaines – les eucrites – ont la même texture que les dolérites terrestres, avec une composition minéralogique voisine, et se rapprochent aussi de certains gabbros lunaires.

Les chondrites

Composition chimique

La composition chimique des chondrites a une grande importance, car on considère que les abondances des éléments (sauf les plus volatils) sont les mêmes que celles de la matière solaire, connues par spectrographie. Mais la précision des données spectrographiques sur le Soleil n'est pas suffisante pour permettre de déterminer quelle est la catégorie de chondrites la plus représentative.

Il était difficile de réaliser de bonnes analyses chimiques de météorites, et on a longtemps cru que la différence essentielle entre les chondrites était seulement due à l'état d'oxydation du fer, et que, par conséquent, elles pouvaient toutes provenir d'un matériau initial commun ayant atteint des degrés différents de réduction. Cependant, les analyses plus précises dont on dispose maintenant permettent de déceler d'autres variations entre les différentes classes.

Le milieu de cristallisation de toutes les météorites est très réducteur, de sorte que le fer se trouve partiellement à l'état métallique. Dans toutes les chondrites :

En plus des variations de leur degré d'oxydation, les différentes classes se distinguent par leurs teneurs en magnésium, aluminium et calcium, mesurées par rapport au silicium. Parmi les éléments en traces, les plus volatils sont plus abondants dans les météorites carbonées.

Composition minéralogique

On connaît une soixantaine d'espèces minérales cristallisant dans les météorites, dont beaucoup sont des curiosités minéralogiques inconnues dans les roches terrestres, beaucoup plus oxydées. Mis à part les météorites carbonées, toutes ces espèces sont anhydres.

Classification

– Les chondrites à enstatite se sont formées dans un milieu si réducteur que presque tout le fer se trouve à l'état métallique ou sulfuré. Le pyroxène (enstatite) en contient à peine ; l'olivine est rare ; la kamacite contient du silicium. Des minéraux très particuliers (sulfures, nitrures, phosphures, etc.) apparaissent.

– Les chondrites ordinaires, comme leur nom l'indique, sont les plus abondantes. Elles comprennent les chondrites à bronzite et à hypersthène, appelées maintenant chondrites H et L. H signifie forte teneur en fer total (high) et L, faible teneur (low). On a subdivisé la classe L et on en a séparé les LL (faible teneur à la fois en fer total et en fer métallique). Sur un diagramme qui porte en abscisse les teneurs en fer oxydé, en ordonnée les teneurs en fer des phases métalliques et sulfurée, les différentes classes de chondrites se répartissent en groupes nets.

L'olivine et le pyroxène de la plupart de ces chondrites (où la texture chondritique est partiellement effacée) ont une composition constante pour chaque pierre. Mais il existe quelques pierres riches en chondres où l'olivine et le pyroxène ont une composition variable de grain à grain ou dans un même cristal, qui est alors zoné. On dit que ces pierres « ne sont pas équilibrées », et certains pensent que ce sont des types non métamorphiques, les types les plus homogènes étant, eux, très métamorphiques.

– Les chondrites carbonées, pourtant assez rares, servent de référence pour les abondances cosmiques de nombreux éléments. Malgré leur complexité et bien qu'elles aient une déficience surtout en hydrogène et en hélium, leurs abondances élémentaires sont très voisines des abondances solaires. Dans ces météorites ont été décelées les premières anomalies isotopiques (cf. Composition isotopique des météorites).

Les chondrites carbonées du groupe C I ne comportent que cinq spécimens, dont deux sont tombés en France ( Orgueil et Alais). Ces chondrites très particulières contiennent 20,1 p. 100 d'eau et 3,5 p. 100 de carbone ; une partie du soufre serait libre ; elles sont constituées essentiellement de silicates hydratés phylliteux, de magnétite et de troïlite ; on y rencontre aussi des sulfates hydratés (de magnésium et de calcium), des carbonates (de calcium, de magnésium et de fer), enfin des corps organiques : acides gras, porphyrines, hydrocarbures. Ceux-ci ont été étudiés avec beaucoup de soin, certains ayant cru trouver des micro-organismes dans la météorite d'Orgueil. Mais tous les corps organiques identifiés peuvent avoir une origine abiotique ou proviennent de contamination terrestre. On ne voit pas de chondres dans ces météorites, et leur classification parmi les chondrites vient essentiellement du fait que dans le groupe C II ces mêmes minéraux hydratés, formés à basse température, sont associés à des chondres.

Les chondrites carbonées du groupe C II sont plus nombreuses. Elles contiennent 13,3 p. 100 d'eau et 2,5 p. 100 de carbone en moyenne. Les chondres et débris cristallins d'olivine et de pyroxène (à composition variable), formés à haute température, sont inclus dans une matrice de même nature que le matériau des chondrites du groupe C I.

Le groupe C III comprend une douzaine de chondrites qui contiennent moins de 1 p. 100 d'eau et environ 0,5 p. 100 de carbone ; ce dernier pourcentage ne justifie pas le terme de chondrite carbonée, car certaines chondrites ordinaires, non équilibrées, en contiennent autant. Cependant, elles ressemblent aux échantillons du groupe C II par la juxtaposition de phases de haute température bien cristallisées et par leur matrice microcristalline formée surtout ici d'olivine ferreuse. Les phases de haute température comprennent des matériaux encore plus réfractaires que les chondres à olivine et pyroxène, et forment des agrégats blancs, parfois centimétriques, parmi lesquels on rencontre entre autres : spinelle Mg A12O4, hibonite Ca (Al, Ti)12O19, mélilite Ca2(Al2-Mg Si)SiO7, anorthite Ca Al2Si2O8, un pyroxène très alumineux et titanifère particulier, de la perovskite Ca TiO3, et des grains micrométriques des métaux du groupe des platinoïdes.

Les achondrites

Moins de 10 p. 100 des pierres sont des achondrites. Très pauvres en métal, ce sont probablement des produits de fusion avec différenciation magmatique dans la plupart des cas.

Leur mode de cristallisation est donc totalement différent de celui des chondrites. Elles se distinguent chimiquement surtout par leur teneur en calcium. Parmi celles qui en contiennent peu, on distingue les aubrites, (formées essentiellement d'enstatite, originaires comme les chondrites à enstatite d'un milieu très réducteur), les diogénites (très riches en bronzite, ainsi nommées en l'honneur d'un philosophe grec croyant à l'origine extraterrestre des météorites) et les ureilites. Ces dernières pierres, à olivine et pigeonite, contiennent environ 2 p. 100 de carbone qui se présente souvent sous la forme de graphite et de diamant ; elles auraient subi un choc intense provoquant la transformation d'une partie du graphite en diamant. Quant aux achondrites calciques, elles sont représentées par les eucrites et les howardites. Les eucrites sont des basaltes à pyroxène et feldspath calcique, très voisins de certains basaltes lunaires. Les howardites sont des brèches hétérogènes composées principalement de débris d'eucrites et de diogénites en proportions variables avec une faible composante de roches à olivine (dunites, pyroxénites à olivine) et peuvent être comparées aux brèches régolithiques lunaires, mais sans anorthosite et avec beaucoup moins ou pas du tout de matériel choqué et de verre. Les cinq fragments de brèche lunaire trouvés parmi les météorites de l'Antarctique ont pu être distingués des howardites par leurs caractéristiques minéralogiques propres ; ce diagnostic a été confirmé par d'autres critères.

Quelques météorites atypiques se rencontrent parmi les achondrites, comme les shergottites (quatre échantillons de basaltes très choqués, à pyroxène et feldspath sodi-calcique), les nakhlites (à diopside et olivine) et la dunite de Chassigny (principalement à olivine). Ces météorites ont une signature isotopique pour l'oxygène différente de celle des autres achondrites. Ayant cristallisé « récemment » (≤ 1,3 milliard d'années) et présentant parmi leurs éléments-traces des terres rares fractionnées, elles semblent s'être formées à partir d'un corps parental important et actif, que d'aucuns supposent être la planète Mars, en s'appuyant sur des analogies de composition de gaz rares et de rapports isotopiques de l'azote ; mais, contrairement aux échantillons d'origine lunaire, aucune certitude ne peut encore exister sans échantillons de comparaison.

Les lithosidérites

Une centaine de météorites appartenant au groupe des lithosidérites – douze seulement correspondant à des chutes observées – se répartissent en deux classes (sauf celles de Steinbach et Lodran) :

– les pallasites, formées de monocristaux d' olivine qu'englobe un alliage de ferro-nickel présentant la texture de Widmannstätten (cf. Les fers) ;

– les mésosidérites, souvent bréchiques, formées de morceaux silicatés achondritiques (à pyroxène, anorthite, olivine principalement) et de ferro-nickel, en proportions égales.

Les fers

Les plus grandes météorites sont des fers ; on n'avait toutefois observé, jusqu'en 1977, que quarante-neuf sur six cent quatre-vingt-quatre chutes de fers, la plus importante étant celle de Sikhote-Alin en Sibérie (vingt-trois tonnes ; chute en 1947) ;

La classification des fers, initialement fondée sur leur texture, a été par la suite reliée à leur composition chimique, notamment aux éléments-traces gallium et germanium qui sont remarquablement groupés en teneurs bien définies et non continues. Beaucoup de fers contiennent des nodules formés de troïlite, graphite, schreibersite (Fe, Ni, Co)3P, cohénite Fe3C, sphalérite ZnS, quelquefois de silicates ; les analyses chimiques ont été faites en évitant ces inclusions.

Les hexaédrites contiennent de 4 à 6 p. 100 de nickel. Elles sont donc formées essentiellement de kamacite αFeNi, qui cristallise en cubes (= hexaèdres).

Les octaédrites contiennent de 6 à 8 p. 100 de nickel. Ce sont les plus nombreuses. Elles sont formées de kamacite et de taenite, minéraux que l'on peut mettre en évidence par une légère attaque de surface polie ; on voit alors quatre systèmes de bandes de kamacite, développées parallèlement aux faces de l'octaèdre et bordées par de la taenite. Des espaces assez larges entre bandes sont souvent remplis d'association microcristalline de kamacite-taenite, appelée « plessite ». Cette texture particulière s'appelle figure de Widmannstätten et s'explique bien par l'étude du refroidissement du système Fe-Ni ; les phénomènes d'exsolution qui se produisent peuvent être étudiés en détail à l'aide d'une microsonde électronique, et on a pu calculer les vitesses de refroidissement probables de ces météorites dans leur corps parental : on a trouvé de 0,4 0C à 500 0C par million d'années, suivant la largeur des bandes et les teneurs en nickel. Cela impliquerait des refroidissements au centre de corps de l'ordre de 25 à 300 km de rayon.

Les ataxites n'ont pas de texture visible à l'œil nu (d'où leur nom) et sont surtout formées de plessite. Peu nombreuses, elles contiennent plus de 13 p. 100 de nickel. On sépare de ce groupe quelques ataxites pauvres en nickel, qui sont des hexaédrites réchauffées par un processus de métamorphisme.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Mireille CHRISTOPHE MICHEL-LEVY : directeur de recherche au C.N.R.S.

- Paul PELLAS : directeur de recherche au C.N.R.S., co-directeur du laboratoire associé 286 (minéralogie des roches profondes et des météorites), C.N.R.S.

Classification

Médias

Autres références

-

BIOT DÉMONTRE L'ORIGINE EXTRATERRESTRE DES MÉTÉORITES

- Écrit par James LEQUEUX

- 304 mots

Il peut aujourd'hui paraître curieux que les météorites n'aient pas attiré l'attention des savants avant la fin du xviiie siècle. Mais la plupart d'entre eux partageaient alors l'opinion de Newton selon laquelle il ne pouvait exister de petits objets dans l'espace interplanétaire....

-

IMPACT MÉTÉORITIQUE DE LA LIMITE CRÉTACÉ-PALÉOGÈNE

- Écrit par Eric BUFFETAUT

- 1 440 mots

- 3 médias

L'existence d'une phase d'extinction d'espèces de grande ampleur à la limite entre le Crétacé et le Paléogène (et donc entre deux ères, le Mésozoïque et le Cénozoïque), datée de 66 millions d'années, est connue depuis le xixe siècle, et ses causes ont fait longtemps...

-

MÉTEORITE ALLENDE

- Écrit par Frances WESTALL

- 1 401 mots

- 1 média

La météorite Allende est tombée sur Terre durant la nuit du 8 février 1969 près du village Pueblito de Allende, dans le nord du Mexique (État de Chihuahua). Celle-ci provenait d’un météoroïde (objet interplanétaire dérivant d’astéroïdes ou de comètes) qui a explosé dans l’atmosphère terrestre (on...

-

ÂGE DE LA TERRE

- Écrit par Pascal RICHET

- 5 145 mots

- 5 médias

...continentales. Mais comment alors définir une droite avec le seul point défini par les rapports 207Pb/204Pb et 206Pb/204Pb des sédiments ? À cet effet, Patterson eut l’autre idée de supposer que les météorites s’étaient formées en même temps que la Terre. Il disposa alors d’un point pour la Terre... -

ALVAREZ LUIS WALTER (1911-1988)

- Écrit par Alain GRIMAUD

- 420 mots

- 1 média

Physicien américain né le 13 juin 1911 à San Francisco, Luis Walter Alvarez commence ses travaux comme assistant, puis il devient professeur à l'université de Californie (Berkeley), où il découvre en 1938 le phénomène de capture électronique de certains noyaux radioactifs. Avec Felix...

-

ALVAREZ ET L'EXTINCTION DES DINOSAURES

- Écrit par Eric BUFFETAUT

- 182 mots

Les chercheurs américains Luis W. Alvarez, son fils Walter Alvarez, Frank Asaro et Helen Michel annoncent, en 1980, la découverte d'un fort enrichissement en iridium dans un niveau argileux daté à 65 millions d'années (limite entre le Crétacé et le Tertiaire). Cet élément chimique...

-

ASTÉROÏDES

- Écrit par Christiane FROESCHLÉ , Claude FROESCHLÉ et Patrick MICHEL

- 10 702 mots

- 13 médias

...résultats réside non seulement dans l'expulsion hors de la ceinture des astéroïdes Apollo ou/et Amor mais également dans la localisation des routes chaotiques suivies par les objets qui sont tombés sur la Terre, les météorites. Ces dernières sont en effet pour la plupart des débris d'astéroïdes. - Afficher les 34 références

Voir aussi

- ABONDANCE DES ÉLÉMENTS CHIMIQUES, astronomie

- NUAGE INTERSTELLAIRE

- RADIOÉLÉMENTS ou RADIONUCLÉIDES ou ISOTOPES RADIOACTIFS

- COSMOGONIE ou ÉTUDE DE LA FORMATION DES OBJETS CÉLESTES

- COSMIQUES RAYONS

- DATATION RADIOCHRONOLOGIQUE

- NUCLÉAIRES RÉACTIONS

- FAMILLE RADIOACTIVE

- OLIVINE

- CRÉTACÉ-TERTIAIRE LIMITE ou LIMITE CRÉTACÉ-PALÉOGÈNE

- ORGUEIL MÉTÉORITE D'

- NÉON

- XÉNON

- PALLADIUM

- POTASSIUM-ARGON DATATION PAR LE

- HÉLIUM DATATION PAR L'

- RUBIDIUM-STRONTIUM DATATION AU

- PÉTROGRAPHIE

- CRATÈRES D'IMPACT

- ENSTATITE

- ACHONDRITES

- CHONDRITES

- MÉTÉORITES PIERREUSES

- LITHOSIDÉRITES

- MÉTÉORES ou ÉTOILES FILANTES, astronomie

- ÉTOILES GÉANTES ROUGES

- FERS MÉTÉORITIQUES

- CHONDRITES CARBONÉES

- NÉBULEUSE PRIMITIVE

- CRATÈRES MÉTÉORITIQUES

- GÉOCHIMIE ISOTOPIQUE

- ANOMALIE ISOTOPIQUE

- IRIDIUM

- SNC MÉTÉORITES

- FRACTIONNEMENT ISOTOPIQUE, chimie et géochimie

- CHONDRITES À ENSTATITE