MÉTÉOROLOGIE Les outils

Article modifié le

Les objectifs de la météorologie

Bénéficiant de ces avancées, la météorologie a aujourd’hui trois objets principaux :

– Maintenir une statistique des événements et des grandeurs mesurables ou observables dans l’atmosphère, afin de caractériser le climat et d’appréhender ses évolutions, c’est la climatologie.

– Prévoir l'évolution de l'atmosphère et de ses conséquences humaines les plus directes (sécheresses, inondations...) pour répondre aux besoins suscités dans des domaines aussi divers que la sécurité des personnes et des biens, les transports aériens, maritimes ou terrestres, les travaux publics, l'agriculture, la production et le transport d'énergie, le sport, le tourisme... Au fil des ans, cette activité a pris une importance telle que l'acception commune tend, le plus souvent, à confondre la météorologie avec la prévision du temps, et plus spécialement celle du « temps sensible » qui nous affecte directement.

– Faire progresser la connaissance et la compréhension des mécanismes qui gouvernent le comportement de l’atmosphère et le développement des phénomènes associés, activité de recherche indispensable en particulier pour améliorer la réalisation des deux précédents objectifs.

Décrire le climat

Pour répondre aux besoins de la climatologie, il est nécessaire de disposer de longues séries de données météorologiques, établies sur des sites suffisamment nombreux pour rendre compte des caractéristiques particulières de chaque région concernée. Ainsi, la série d’observations météorologiques quotidiennes la plus ancienne dont nous disposons en France provient de l’Observatoire de Paris et débute en 1688. En 1854, le réseau d’observation comportait 24 stations de surface fournissant une mesure locale des paramètres d’état (pression, température, humidité, direction et force du vent), ainsi que l’observation humaine de certains éléments du temps sensible comme les nuages, les brouillards, les précipitations (pluie, neige, grêle…), les orages, les tornades, les hauteurs d’enneigement, ou la présence d’inondations, de sols gelés… En 2020, le réseau Radome de Météo-France comporte plus de 550 stations météorologiques professionnelles qui effectuent une mesure régulière des paramètres de base et les transmettent au centre de traitement à Toulouse, toutes les six minutes, toutes les heures ou une fois par jour selon les paramètres et les besoins. Par ailleurs, le réseau climatologique d'État, mis en place par Météo-France, comporte plus de 5 000 stations réparties sur l'ensemble du territoire. Il est complété par des stations répondant à des besoins spécifiques de partenaires comme Électricité de France, la Direction générale de la prévention des risques ou l'Institut national de la recherche agronomique, dans le cadre des réseaux d'intérêt commun (RIC).

Ainsi, notre climat récent est assez bien documenté grâce à une base climatologique nationale qui contient de nombreuses séries de données couvrant ces soixante dernières années. Cependant, un diagnostic sérieux sur l'évolution du climat et des événements climatiques extrêmes nécessiterait l’analyse de séries plus longues qui existent parfois mais ne sont pas toujours de qualité suffisante pour être facilement exploitables. Afin de combler cette lacune et de constituer des séries de référence sur cent à cent cinquante ans, des travaux de sauvegarde (collecte, contrôle et validation) des données d’observation des stations météorologiques sont menés dans le cadre du programme I-Dare (International Data Rescue), lancé par l’OMM en mai 2017. Par ailleurs, des recherches sont également conduites pour constituer des séries de plus long terme à partir d’écrits et de récits fournissant des renseignements sur plusieurs siècles ou à partir d’éléments naturels (cernes d’arbres, carottage de coraux ou de calottes glaciaires), ce qui a déjà permis d’obtenir des informations sur les variations annuelles moyennes de température, d’humidité et de concentrations en dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4) ou protoxyde d'azote (N2O), au cours des derniers 650 000 ans.

Prévoir le temps

Concernant essentiellement les phénomènes météorologiques qui nous affectent directement, la prévision du temps se limite le plus souvent à l’observation et à la simulation des évolutions de la troposphère et de la basse stratosphère, principaux sièges de développement de ces phénomènes.

Parce qu’elles répondent aux lois de la mécanique des fluides et de la thermodynamique, les évolutions de l’atmosphère peuvent être représentées à l’aide de modèles mathématiques. Prévoir le temps qu’il fera consiste alors à simuler le comportement que l’atmosphère adoptera, dans les heures ou les jours à venir, en réponse à ses contraintes internes (comportement des gaz, conservation de la masse, changement de phase de l’eau, etc.) et à ses échanges avec les milieux qui l’environnent (frottement, conduction, rayonnement, évaporation, etc.). Avant de réaliser une prévision, il est donc nécessaire d’obtenir une information détaillée non seulement sur l'état actuel de l’atmosphère (variations spatiales de température, d'humidité, de pression et de vent jusqu’à une altitude de 20 ou 30 km), mais aussi sur celui de la plupart des milieux extérieurs, comme l'océan et sa température de surface, la végétation, l’état du sol ou l’étendue des glaciers..., qui représentent les « conditions aux limites » du système météorologique. Pour une prévision à quelques jours d’échéance, ces conditions aux limites évoluant pour la plupart moins rapidement que les paramètres atmosphériques, elles seront supposées invariantes, à l'exception de l'épaisseur du manteau neigeux ou de la température et de l'humidité des surfaces continentales qui peuvent présenter de fortes variations diurnes.

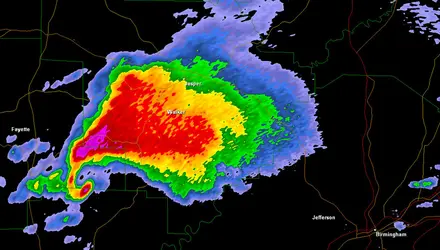

Une autre caractéristique de la prévision météorologique tient au fait que les phénomènes impliqués s’étendent sur des distances ne dépassant pas quelques mètres, pour les écoulements turbulents, jusqu’à l’échelle planétaire, pour les ondes de Rossby ou les courants-jets, en passant par quelques centaines de kilomètres pour les systèmes frontaux, ou quelques kilomètres à quelques dizaines de kilomètres pour les orages. Or, comme tous ces phénomènes interagissent, il n’est pas possible de simuler correctement un processus isolément sans tenir compte de la réaction des phénomènes de plus petite et de plus grande échelle. Une prévision du temps à quelques jours d’échéance nécessite donc la prise en compte des caractéristiques de l’atmosphère sur l’ensemble du globe, c'est-à-dire des écoulements moyens mais aussi des petites perturbations et des échanges avec les milieux environnants qui pourraient interférer avec ces écoulements. Ainsi, la qualité des prévisions dépendra fortement du nombre, de la qualité, ainsi que de la vitesse de transmission et d’exploitation des observations météorologiques.

Il convient aussi de noter que de petites perturbations, difficilement discernables par les moyens d’observation ou introduites par les méthodes de calcul numérique, peuvent s’amplifier et finir, au bout de quelques jours, par entraîner des conséquences importantes – le fameux « effet papillon » –, rendant alors toute prévision du comportement de l'atmosphère impossible. Pour cette raison, celle-ci se conduisant ainsi comme un système chaotique, on évalue la limite de prévisibilité d’une situation météorologique donnée à une quinzaine de jours.

Mieux comprendre les processus

Les études destinées à faire progresser notre compréhension du comportement de l’atmosphère et des mécanismes mis en jeu dans le développement des phénomènes associés peuvent exploiter les équations de la mécanique des fluides et de la thermodynamique (approches théoriques et numériques) ou s’appuyer sur une observation détaillée des processus étudiés (approche expérimentale). Ces approches sont complémentaires et sont le plus souvent combinées car il existe entre elles une très forte synergie.

Parce qu'elles nécessitent l'utilisation d'un grand nombre de moyens spéciaux, coûteux et difficiles à mettre en œuvre, les opérations de recherche expérimentale prennent le plus souvent la forme de campagnes internationales. La tâche n’est pas aisée car les phénomènes qui interagissent sont nombreux et couvrent une large gamme d’échelles qui peut s’étendre de quelques microns (formation des gouttes, chimie des aérosols…) à plusieurs milliers de kilomètres (dépressions, anticyclones, organisation des systèmes nuageux…), en passant bien sûr par toutes les échelles intermédiaires (turbulences, rafales, orages…). Observer une telle diversité de phénomènes requiert la mise en place d’un énorme dispositif de mesure (stations météorologiques, radars Doppler, radiosondages, avions instrumentés…) et l’implication de spécialistes dans une large gamme d’expertises. Ce type d’opérations nécessite la plupart du temps une large collaboration à l’échelle internationale, à l’exemple de l’expérience Fastex (Fronts and Atlantic Storm-Track Experiment) qui, en janvier et février 1997, a déployé quatre navires équipés, sept avions spécialisés, et mis en œuvre de nombreux radars et systèmes de radiosondage d'un bord à l'autre de l'océan Atlantique Nord. Cette expérience a en particulier permis de mieux comprendre l’influence des courants-jets d’altitude sur le développement et la trajectoire des dépressions de surface, et de mieux prévoir les mécanismes conduisant au déclenchement des tempêtes soudaines comme celles qui avaient dévasté une grande partie de l’Europe de l’Ouest pendant l’hiver 1989-1990 ou le 24 janvier 2009. Il en a aussi résulté une amélioration des modes d’observation des phénomènes précurseurs, de simulation des mécanismes et d’alerte du public (« cartes de vigilance ») avant la survenue de tels phénomènes.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean-Pierre CHALON : ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts honoraire

Médias

Voir aussi

- OBSERVATION

- MESURE INSTRUMENTS DE

- NUMÉRIQUES CALCULATEURS

- UHF (Ultra High Frequency)

- RAYONNEMENT SOLAIRE

- PHYSIQUE DU GLOBE

- TEMPÉRATURE, météorologie et climatologie

- DOPPLER-FIZEAU EFFET

- FOUDRE

- PLUIE

- SATELLITES MÉTÉOROLOGIQUES

- NAVIRES SCIENTIFIQUES

- VMM (veille météorologique mondiale)

- OMM (Organisation météorologique mondiale)

- RADIOSONDAGES

- SYNOPTIQUE MÉTÉOROLOGIE

- PRÉVISION MÉTÉOROLOGIQUE

- SIMULATION

- PYRANOMÈTRE

- SCIENCES HISTOIRE DES, XVIIe et XVIIIe s.

- THERMOMÈTRE

- LIDAR (light detection and ranging)

- TEMPS, météorologie

- PLUVIOMÈTRE

- ÉCLAIR

- RAYONNEMENT, physique du globe

- CEPMMT (Centre européen de prévision météorologique à moyen terme)

- SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES

- THERMODYNAMIQUE DE L'ATMOSPHÈRE

- GPS (Global Positioning System)

- VHF (Very High Frequency)

- SATELLITES D'OBSERVATION DE LA TERRE

- PYRHÉLIOMÈTRE

- BALLONS-SONDES

- STATION MÉTÉOROLOGIQUE

- HYGROMÈTRE

- MÉTÉO-FRANCE

- DISDROMÈTRE

- TRANSMISSIOMÈTRE

- DIFFUSOMÈTRE

- SODAR (sonic detection and ranging)