MÉTHANE ET CLIMAT

Article modifié le

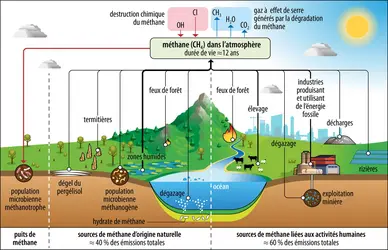

Cycle de vie du méthane

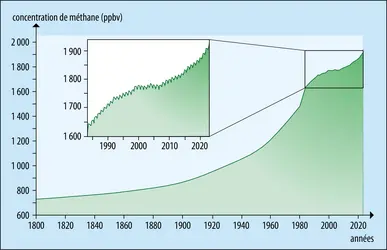

Jusqu’au début de l’ère industrielle, les émissions de méthane étaient majoritairement d’origine naturelle et sa concentration dans l’atmosphère était régulée par les réactions chimiques ayant lieu dans ce milieu, ainsi que par la dégradation microbienne des sols. Ces deux phénomènes, permettant l’élimination de méthane, sont ce que l’on appelle des « puits » de méthane. Mais l’accroissement des activités humaines s’est accompagné d’une augmentation des émissions de méthane que les puits naturels ne peuvent plus absorber à ce rythme, ce qui conduit à un déséquilibre dans le cycle de vie de ce composé et à l’accroissement de sa concentration dans l’atmosphère.

Émissions naturelles de méthane

L’ensemble des sources naturelles de méthane représente aujourd’hui 40 % des émissions totales, soit environ 227 millions de tonnes (Mt) par an. On distingue trois grandes sources de production naturelle de méthane : les zones humides, les termites et les océans.

Les zones humides représentent la plus importante source de méthane, étant à l’origine de près de 78 % des émissions naturelles, soit 177 Mt. La formation du méthane (méthanogenèse) se produit dans des environnements anoxiques (dépourvus d’oxygène) par le biais d’un processus de décomposition de la matière organique (fermentation) initié par des populations microbiennes méthanogènes appelées archées (micro-organismes unicellulaires). La production de méthane peut débuter dès lors que les sols sont submergés ou détrempés (l’eau limitant la circulation d’oxygène), ce qui permet l’apparition de zones anoxiques et provoque la libération de méthane. Toutefois, de nombreux facteurs – comme les propriétés physico-chimiques des sols, la température ou encore le pH – influencent l’efficacité d’émission.

Les termites constituent également une source importante de méthane. La production de méthane chez ces insectes est due à la fermentation anaérobie des différents constituants de la matière végétale (cellulose, hémicelluloses, lignine...) composant leur alimentation. En effet, l’intestin des termites contient une microflore fermentaire abondante, en particulier des bactéries méthanogènes. La production de méthane dépend de leur alimentation : elle sera par exemple plus abondante lors de l’ingestion d’humus et moins importante en cas d’absorption de bois. Si chaque individu produit chaque jour une très faible quantité de méthane, lorsque l’on multiplie celle-ci par la population mondiale de termites, cette émission s’élève à 27 Mt de méthane par an, soit environ 12 % des émissions naturelles.

Une autre source significative de méthane provient des océans. En effet, les sédiments océaniques contiennent une importante quantité de matière organique qui, sous l’action de bactéries anaérobies, est transformée en méthane. Une partie de celui-ci se combine aux molécules d’eau pour former l’hydrate de méthane (encore appelé clathrate de méthane). Ce dernier est constitué de molécules d’eau dont la structure forme une sorte de cage qui piège les molécules de CH4. Le méthane sous forme d’hydrate est stable à l’état solide à forte pression et basse température. On retrouve les hydrates de méthane en milieu océanique principalement à la marge des plateaux continentaux et sur leur talus, mais aussi à plus faible profondeur dans les régions très froides, comme l’Arctique. Les hydrates de méthane sont également présents dans le pergélisol, c’est-à-dire dans la couche du sol gelée en permanence, même durant les périodes de dégel en surface. Le dégazage des hydrates de méthane, lié aux modifications des paramètres thermodynamiques (pression et température), crée environ 23 Mt de méthane annuel, soit environ 10 % des émissions naturelles.

Émissions anthropiques[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Hervé HERBIN : professeur des Universités, université de Lille

Classification

Médias

Voir aussi

- BIOGAZ

- OZONE

- SÉCHERESSE

- DÉCHARGE DE DÉCHETS

- RAYONNEMENT SOLAIRE

- TROPOSPHÈRE & TROPOPAUSE

- CHARBON INDUSTRIE DU

- CLIMATS

- BIOMASSE

- SCIENCES HISTOIRE DES, XXe XXIe s.

- HYDROXYLE ou OXHYDRYLE

- PHOTOLYSE

- PERGÉLISOL ou PERMAFROST

- ÉVAPORATION, physique

- ALIMENTATION ANIMALE, élevage

- EAUX USÉES

- SÉDIMENTATION MARINE

- CHANGEMENT CLIMATIQUE

- RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

- GAZ À EFFET DE SERRE

- ATMOSPHÈRE, chimie

- ÉNERGIE THERMIQUE

- EFFET DE SERRE

- RIZICULTURE

- CHIMIE HISTOIRE DE LA

- ANTHROPISATION

- MÉTHANOGÈNES

- DÉSERTIFICATION

- PÉTROLIÈRE INDUSTRIE

- CARBONIQUE GAZ ou DIOXYDE DE CARBONE

- ÉNERGIE FOSSILE ou COMBUSTIBLES FOSSILES

- ZONES HUMIDES, écologie

- POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE ou POLLUTION DE L'AIR

- HYDRATES ou CLATHRATES DE MÉTHANE

- COP (Conférence des Parties)