CERVANTÈS MIGUEL DE (1547-1616)

Article modifié le

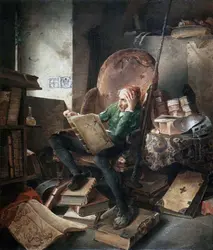

Don Quichotte

Dans les années mêmes où il acclimatait la nouvelle en Espagne, Cervantès a mis Don Quichotte en chantier. “Engendré en une prison”, s'il faut en croire la Préface, “là où toute incommodité a son siège et tout bruit sa demeure”, le livre – du moins l'idée première dont il est issu, avant que l'auteur ne la développe durant la période la plus mal connue de sa vie – pourrait avoir été conçu vers 1597, dans la prison de Séville. Plutôt que de lui inspirer d'abord une simple nouvelle, comme on l'a parfois affirmé, sans jamais parvenir à en dégager l'exacte physionomie, les aventures de l'ingénieux hidalgo semblent lui avoir fourni d'emblée la matière d'un récit d'amples proportions, dont les thèmes majeurs apparaissent dès les premiers chapitres. Reste que la construction du roman, marquée çà et là d'incohérences mineures et de repentirs de plume, n'obéit pas pour autant à une progression linéaire : elle est plutôt celle d'un univers en expansion où le récit des exploits de Don Quichotte et de Sancho, modulé par la polyphonie des narrateurs supposés – en particulier Cid Hamet Benengeli – s'enrichit de surcroît d'histoires épisodiques, comme Le Curieux malavisé et l'Histoire du Captif.

Le ressort essentiel, qui donne à la narration cardinale son mouvement et en assure la cohérence, c'est bien entendu la déraison de Don Quichotte, dont la cervelle a été troublée par la lecture des Amadis et qui entend ressusciter la chevalerie errante. Elle commande, de ce fait, la parodie d'un genre dont s'était détournée la fine fleur de l'aristocratie, depuis l'époque de Charles Quint, et qui, semble-t-il, touchait depuis lors d'autres catégories de lecteurs. Elle se découpe également sur tout un arrière-plan qui en éclaire la genèse, et où les facéties carnavalesques du bouffon se conjuguent à l'éloge de la folie par Érasme autant qu'aux débats de la Renaissance sur l'ingenium. Mais, au regard de ces traditions, le rôle dont elle est investie dans l'économie du roman lui permet d'affirmer une vive singularité. Lecteur exemplaire, Don Quichotte illustre à sa façon la puissance contagieuse des livres en mettant leur vérité à l'épreuve de la réalité ; il illustre ainsi, à ses dépens, l'ambiguïté des rapports entre la vie et la littérature. Les démentis qu'il reçoit, au fil de ses échecs, rythment le récit, mais sans invalider l'acte fondateur par lequel il s'est forgé un nom. Au contraire, son obstination à reprendre chaque fois sa route le conduit à persévérer dans son être et à échapper ainsi aux déterminations qui pesaient sur tous ceux – chevaliers, bergers ou pícaros – que la fiction en prose avait jusqu'alors érigés en archétypes. Confronté à un présent dont il ne peut s'abstraire, et qui s'incarne sous les traits de tous ceux qu'il rencontre, l'ingénieux hidalgo imagine d'en déchiffrer les signes avec le code qu'il a trouvé dans ses romans. L'action d'enchanteurs voués à sa perte en est un exemple : elle lui permet d'expliquer ses déconvenues – la disparition de sa bibliothèque ou la métamorphose de géants en moulins – sans jamais sortir du domaine de l'illusion.

Le génie de Cervantès est d'avoir épargné à son héros une solitude qui l'eût voué à l'asile ; à peine est-il revenu, malgré lui, d'une première sortie qu'il reprend le chemin des aventures, en compagnie cette fois d'un fidèle écuyer. Son commerce avec Sancho ne se résout pas, comme on l'a dit parfois, dans l'opposition de l'idéal et du réel ; il l'imprègne de l'épaisseur des choses, au fil d'un dialogue sans cesse repris avec un paysan issu du folklore. Simultanément, celui-ci en émerge et s'en affranchit à mesure qu'il confronte à celle de son maître sa perception des êtres et des événements, sans que l'on puisse tracer la ligne de partage qui, une fois pour toutes, distinguerait leurs points de vue respectifs. Ainsi s'instaure, au fil du récit, un ample mouvement pendulaire, une oscillation à laquelle contribuent tous ceux que les deux compagnons rencontrent sur leur chemin. Protagonistes d'actions adventices avec lesquelles l'action principale entretient des correspondances, ces divers personnages élargissent, à mesure que s'emboîtent les histoires épisodiques, le champ des références à toutes les formes de fiction qui ont eu la faveur des contemporains de Cervantès. En même temps, ils contribuent à approfondir le rapport problématique que le narrateur entretient avec sa création ; un rapport qu'il complique à plaisir en se dérobant derrière les doubles postiches auxquels il feint de prêter sa voix, tel Cid Hamet Benengeli, le chroniqueur des exploits du chevalier.

Une fois Don Quichotte ramené par de prétendus enchanteurs dans son village, Cid Hamet, en prenant congé du lecteur, avait laissé entrevoir une nouvelle équipée. Quand Cervantès s'est-il résolu à donner une suite aux aventures de ses héros ? On sait seulement qu'en juillet 1614, encouragé par le succès de la première partie du livre, il était parvenu au milieu de la seconde. Dans les derniers jours de septembre, la publication d'un Don Quichotte apocryphe l'a sans doute pris de court : plus que le procédé en soi, courant à l'époque, ce qui semble l'avoir irrité, c'est que l'auteur se soit dissimulé derrière un pseudonyme – Avellaneda – qui masquerait, croit-on, un ancien compagnon d'armes du nom de Jerónimo de Pasamonte ; mais c'est aussi le ton agressif de sa Préface. Sa propre suite, achevée quelques mois plus tard, va incorporer celle d'Avellaneda à la substance même du récit : Don Quichotte et Sancho apprennent l'existence de leurs doubles, renoncent à aller à Saragosse où ceux-ci se sont rendus, rencontrent enfin l'un de ceux qui les avaient croisés sur leur route et le convainquent de l'imposture dont il a fait les frais.

Cette gravitation du maître et du serviteur s'inscrit dans un espace qui, au lieu d'être circonscrit aux plaines de la Manche, s'élargit désormais à de nouveaux horizons : le vaste fief du Duc et de la Duchesse, leurs hôtes, puis la Méditerranée, découverte depuis Barcelone. Confrontés, au hasard des rencontres, à des individus de toutes conditions, ils voient surgir le morisque Ricote puis le bandit catalan Roque Guinart qui, en ancrant leur parcours dans l'actualité immédiate, donnent un nouveau tour à leurs aventures. Mais, cette fois, ils demeurent constamment au centre de l'action : les histoires interpolées qui viennent s'y insérer lui sont désormais organiquement liées, grâce à leur participation active et à leurs interventions souvent efficaces. En même temps, le succès de la première partie et l'évocation dont celle-ci fait l'objet déterminent, au cœur de la seconde, une sorte de mise en abyme qui assure leur liaison. La renommée de leurs premiers exploits pousse ainsi maître et serviteur à manifester différemment leur présence, soit qu'ils s'attachent à récuser les fables colportées sur leur compte, soit qu'ils adaptent leur conduite aux circonstances, chaque fois que le destin, le hasard ou la volonté des hommes fabrique un monde d'apparences qui reflète, en le déformant, le monde intérieur du chevalier : la caverne de Montesinos, le retable de maître Pierre, le séjour de Don Quichotte chez le Duc et la Duchesse, le gouvernement de Sancho à Barataria, l'accueil réservé aux deux héros à Barcelone sont autant d'épisodes qui conjuguent sur des modes inédits réalité et apparence, illusion et artifice. D'où le rapport ambigu qui unit désormais Don Quichotte aux choses : les réponses circonspectes qu'il oppose maintes fois aux questions qu'on lui pose sur ses exploits passés, ou bien sur l'existence de Dulcinée, nous laissent entrevoir une clairvoyance inattendue ; mais ses déconvenues et ses déboires n'entament jamais sa conviction d'avoir ressuscité la chevalerie errante. Si, à l'heure de la mort, il recouvre la raison, son retour auprès des siens tient à ce que son compatriote Samson Carrasco s'est déguisé en Chevalier de la Blanche Lune et l'a contraint à déposer les armes : il procède par conséquent d'une dernière mystification.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean CANAVAGGIO : professeur à l'université de Paris-X-Nanterre, directeur de la Casa de Velázquez, Madrid (Espagne)

Classification

Médias

Autres références

-

CERVANTÈS, 450 ANS APRÈS

- Écrit par Bernard SESÉ

- 1 457 mots

En 1997, l'Espagne a célébré avec éclat le quatre cent cinquantième anniversaire de la naissance de Miguel de Cervantès, le 29 septembre (?) 1547, à Alcalá de Henares (Castille). Une exposition, dans cette ville, a évoqué « Cervantès et le monde cervantin dans l'imagination romantique »....

-

CASTRO AMÉRICO (1885-1972)

- Écrit par Guillermo ARAYA

- 1 034 mots

L'œuvre d'Américo Castro s'accomplit en deux étapes : de 1910, date de ses premiers écrits, jusqu'à 1938 ; et de 1938 à sa mort. Dans sa première étape, Américo Castro s'intéresse surtout à la linguistique, à la philologie et à la littérature, et sa méthodologie s'oriente tantôt en fonction du positivisme...

-

CHEVALERIE EN ESPAGNE ROMANS DE

- Écrit par Madeleine PARDO

- 3 951 mots

- 1 média

Au moment où il se propose d'imiter, dans la sierra Morena, la pénitence d' Amadis à la Roche Pauvre, Don Quichotte confie à Sancho Pança : « Amadis fut le nord, l'étoile et le soleil des chevaliers vaillants et amoureux et c'est lui que nous devons imiter, nous tous qui sommes engagés...

-

CRÉATION LITTÉRAIRE

- Écrit par Gilbert DURAND

- 11 579 mots

- 3 médias

...de Unamuno (La Vie de Don Quichotte et de Sancho Pança) avait une forte conscience, lorsqu'il assurait que l'immortel chef-d'œuvre de Cervantès passait de loin et Cervantès lui-même, et l'Espagne et le « moment » socio-historique qu'a si bien repéré Michel Foucault... -

DON QUICHOTTE (M. de Cervantès) - Fiche de lecture

- Écrit par Bernard SESÉ

- 1 328 mots

- 4 médias

La première partie de L'Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche , chef-d'œuvre de la littérature espagnole fut publiée, à Madrid, en 1605. Elle reçut un accueil enthousiaste. La publication, en 1614, d'une deuxième partie apocryphe, sous le nom de Fernández de Avellanada, piqua au vif...

- Afficher les 14 références

Voir aussi