MILIEU, géographie

Article modifié le

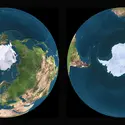

L'usage en géographie du terme milieu, dont l'étymologie n'aide guère à préciser le sens, est banalisé au sens des « conditions extérieures » qui détermineraient les relations entre l'homme, la société, la nature. Bien souvent, seule l'association d'un adjectif qualificatif autorise sa définition : le milieu est naturel ou urbain, par exemple. Le milieu est dit « naturel » lorsque prédominent des éléments façonnés par des processus naturels d'ordre climatique, hydrique, géologique, biologique. À l'opposé, les milieux humanisés sont caractérisés par l'omniprésence d'artéfacts adaptés (le champ ou la plantation) ou construits (immeubles ou aéroports). On s'accorde généralement sur le fait que, hormis quelques espaces parfaitement circonscrits (Antarctique ou déserts hyper-arides par exemple), il n'existe plus de milieux qui soient parfaitement naturels. Dans la tradition naturaliste, le milieu se réduit à une dimension d'échelle de l'analyse géo-écologique. Il est l'unité élémentaire, association d'un biotope et d'une biocénose, c'est-à-dire un écosystème.

À la fin du xixe siècle, le roman naturaliste révèle l'utilité sociale de la notion, que la sociologie va explorer pour investir les domaines du travail, de la famille, de la ville, de l'école ou des institutions. Les travaux de l'école de Chicago (écologie urbaine) témoignent de ce transfert de sens vers la société urbaine vue comme « milieu », société que l'individu se doit d'intégrer pour fonder sa place et qu'il est à même de modifier.

Le « milieu » a marqué la pensée géographique et sa mise en pratique. Il incarne d'abord le paradigme de l'École française de géographie. Paul Vidal de la Blache (1845-1918) le situait comme intermédiaire entre l'homme et la nature. Portée par une volonté d'expliquer le monde après l'avoir longtemps décrit, la géographie interroge les interactions entre l'homme et le milieu et procède à la différenciation des espaces à la surface de la Terre. Très vite, la notion va témoigner de la diversité des formes de l'établissement humain. Dans les années 1940, l'expression « milieu géographique » assure l'ancrage disciplinaire de la notion. Dès lors, les éléments de définition proposés signalent les efforts continus consentis par la géographie pour rejoindre les sciences sociales : nature et culture sont convoquées pour forger une acception renouvelée, intégrant la polysémie de la notion. Mais, refusée par la géographie moderne qui la juge dépassée et non scientifique, la notion de milieu va décliner à partir des années 1960.

Dans le même temps, l'essor de l'urbanisation, l'industrialisation grandissante et la prise de conscience des conséquences dommageables de certaines activités humaines font prévaloir les enjeux de préservation, de protection et de mise en valeur. Le développement durable devient progressivement le mot d'ordre. Ne rendant plus suffisamment compte de cette nouvelle situation, la notion de milieu est délaissée au profit de celle d'« environnement », d'inspiration anglo-saxonne. En 1988, dans le Dictionnaire de l'urbanisme et de l'aménagement, Françoise Choay et Pierre Merlin mentionnent le « milieu », mais renvoient à l'article « environnement » pour sa définition. Encore qu'en matière d'aménagement, on ne doive pas méconnaître le milieu car celui-ci constitue une réalité bien plus tangible que l'environnement, dont il apparaît comme la version objectivée et a posteriori.

En effet, face aux grandes questions environnementales et dans la perspective d'une altération directe du milieu naturel, tout aménagement gagne à interroger préalablement le milieu. C'est ce que font Vincent Berdoulay et Olivier Soubeyran (L'Écologie urbaine et l'urbanisme. Aux fondements des enjeux actuels, 2002) qui voient dans le milieu un principe d'organisation des territoires. Face à ces enjeux, ranimant la polysémie quelque peu embarrassante de la notion, on se doit d'évoquer des approches nouvelles qui ne réduiraient pas le milieu à l'une ou l'autre de ses dimensions. Une première définition situe le milieu dans le champ des représentations sociales. Il n'a donc aucune réalité hors de l'idée que l'on s'en fait. Saisis par les représentations, les attributs naturels d'un lieu participent alors du milieu. Celui-ci, quelles qu'en soient ses composantes, trouve son sens dans la société. Une seconde attitude pose le milieu comme relation intrinsèque de l'homme à la nature. Principe scientifique, il devient donc explicatif de l'action humaine. Dès lors que le milieu est appréhendé comme une réalité complexe ne pouvant se réduire à une acception unique hors de cette interprétation, Augustin Berque (Médiance : de milieux en paysages, 1990) préconise de fonder une véritable science des milieux, la mésologie, pour fournir une clef de lecture des rapports de l'homme et de la société à la nature.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean-Charles FILLERON : professeur des Universités, docteur ès lettres et sciences humaines

- Laurent VIALA : docteur de l'université de Montpellier-III, attaché temporaire d'enseignement et de recherche

Classification

Autres références

-

EXCEPTIONNALISME, géographie

- Écrit par Régis KEERLE

- 822 mots

La formulation explicite du terme exceptionnalisme est utilisée pour la première fois en géographie en 1953, dans un article de Fred Schaefer (« Exceptionnalism in geography : a methodological examination », in Annals of the Association of American Geographers). Ce géographe américain entendait...

-

GÉOGRAPHIE

- Écrit par Dominique CROZAT , Jean DRESCH , Pierre GEORGE , Philippe PINCHEMEL , Céline ROZENBLAT et Jean-Paul VOLLE

- 20 455 mots

- 2 médias

Dans le système solaire, notre planète ne ressemble à aucune autre. Mercure, Vénus et Mars sont, il est vrai, constituées de roches analogues à celles de la Terre ; Vénus et Mars sont entourées d'une atmosphère, mais celle-ci est fort différente de la nôtre, pourvue d'oxygène. La composition de l'atmosphère...

-

GÉOMORPHOLOGIE

- Écrit par Pierre PECH

- 4 892 mots

- 6 médias

...d'abord dans le cadre de l'école allemande, pionnière entre toutes et pour laquelle le darwinisme sert de fondement, avec notamment Humboldt et Ritter, la géographie s'attache à expliquer la répartition des milieux naturels à la surface de la Terre. À travers l'écologie et la géographie... -

VIDAL DE LA BLACHE PAUL (1845-1918)

- Écrit par Isabelle LEFORT

- 1 008 mots

Considéré comme le « père fondateur » de l'école française de géographie, Paul Vidal de La Blache a publié des ouvrages – Tableau de la géographie de la France (1903, réédité jusqu'en 1994), l'Atlas d'histoire et de géographie (1894) – qui restent des marqueurs...

Voir aussi