TELLURIQUE MILIEU

Article modifié le

Le milieu aquatique souterrain

Il convient de distinguer deux types de milieux : les terrains perméables en grand, et les terrains perméables en petit.

Terrains perméables en grand

Les terrains perméables en grand correspondent aux grottes et aux réseaux de fentes en pays karstique. Les hydrogéologues distinguent dans un karst trois zones superposées.

– La zone supérieure, ou zone de percolation temporaire, qui est caractérisée par un réseau complexe de fissures et de galeries et qui est parcourue verticalement par les eaux de pluie qui s'y infiltrent. Cette zone est souvent pourvue de galeries sèches plus ou moins horizontales qui correspondent aux lits d'anciennes rivières : c'est le milieu occupé par les grottes et par la faune cavernicole proprement dite, en particulier par ses représentants qui mènent une vie terrestre, Insectes essentiellement.

– La zone moyenne, ou zone amphibie, ou zone de circulation permanente correspond aux rivières souterraines qui s'échappent du karst par les résurgences ou les exurgences. L'eau y circule dans un plan horizontal ou peu incliné. Le niveau d'eau oscille entre la surface piézométrique d'étiage et le niveau des hautes eaux très variables. Des crues soudaines entraînent une grande turbulence de l'eau et amènent de l'extérieur une quantité non négligeable de nourriture sous la forme de débris organiques divers. L'analyse faunistique montre qu'un massif karstique représente un système ouvert pouvant recevoir des espèces épigées par l'intermédiaire des eaux de surface (R. Rouch, 1971). Dans les réseaux souterrains où l'eau circule, des sédiments déposés sur le fond constituent un milieu interstitiel atteignant 1,2 m d'épaisseur. Ce milieu est peuplé préférentiellement par les espèces hypogées ; au contraire, les eaux libres courantes du milieu souterrain sont surtout peuplées d'Harpacticides épigés transportés passivement. Ces observations montrent, d'une part, l'existence de connections entre les divers types d'eaux souterraines et, d'autre part, l'opposition nette que l'on rencontre entre le milieu interstitiel et le domaine des eaux libres.

– La zone inférieure, ou zone noyée, est toujours remplie d'eau (appelée eau profonde) car elle repose sur une couche imperméable. Elle renferme des réserves considérables qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de millions de mètres cubes pour un seul karst. L'eau profonde est sous pression puisqu'elle est située sous le niveau piézométrique ; son écoulement est toujours lent ; sa température est constante et généralement différente de celle des eaux superficielles.

L'étude de la zone noyée s'est développée grâce au filtrage continu des eaux de résurgence, entrepris pour la première fois en France par R. Rouch dans le massif de Sainte-Catherine, en Ariège. Cette technique a depuis été étendue en particulier aux Cent Fonts, ensemble de résurgences qui se jettent dans l'Hérault près de Saint-Guilhem-le-Désert. La faune de la zone noyée comprend surtout des Crustacés. Ce sont des Copépodes de la famille des Cyclopides (genre Speocyclops) et de la famille des Harpacticides ; des Syncarides (genre Bathynella) ; de nombreux Isopodes (Microcharon) ; des Amphipodes et notamment des Ingolfiella d'aspect filiforme et de nombreuses espèces de Niphargus et de Salentinella. On trouve aussi dans la zone noyée des Gastropodes de la famille des Hydrobiidés (genre Hadziella, Lartetia...). C'est enfin dans ce milieu que vit, surtout à l'état larvaire, le Protée, Amphibien Urodèle cavernicole de Slovénie.

La zone noyée renferme des populations importantes comme l'a prouvé le filtrage continu : on a pu estimer à un million par an le nombre de Copépodes Harpacticides rejetés chaque année par les exurgences du karst du Baget (Ariège), dont la surface est de 16 km2. Une telle « hémorragie » ne peut se maintenir que si les populations sont nombreuses, et de l'ordre de plusieurs millions d'individus.

Ces recherches, qui en sont à leur début, ont encore un aspect fragmentaire. Dans les années à venir il sera possible d'établir le bilan complet d'un karst en évaluant ce qui arrive depuis la surface du sol et ce qui est entraîné par les exurgences ; et cet ensemble de données fournira les éléments nécessaires à l'établissement du métabolisme de l'écosystème très particulier que constituent les eaux profondes.

Terrains perméables en petit

Dans les terrains perméables en petit, les espaces libres sont constitués par des interstices de petite taille, d'où le nom de milieu interstitiel ; les eaux qui occupent ce milieu sont les eaux phréatiques.

Les trois principaux domaines

Domaine des plageslittorales. C'est dans le domaine des plages littorales que s'effectue le passage du milieu marin au milieu continental : il y a un raccordement progressif de la nappe phréatique terrestre à la nappe d'infiltration marine. La zone de mélange est d'autant plus près du rivage que le débit de la nappe phréatique est plus grand ; elle s'en rapproche après les pluies et s'en éloigne en période de sécheresse. La température et la salinité y subissent des variations journalières et saisonnières (la variation de température atteint 40 0C au cours du cycle annuel). La faune sera donc euryhaline et eurytherme.

Tous les animaux interstitiels ont une petite taille, de l'ordre de 1 mm, une forme étroite et allongée qui leur permet de circuler entre les grains de sable ; le diamètre de leur corps est fonction de la taille des espaces logeables. La forme des grains de sable intervient également. Ainsi tous les sables littoraux peuplés par les Isopodes du genre Microcharon sont des sables siliceux aux grains irréguliers et aux arêtes vives qui ménagent un volume habitable suffisant. Les sables calcaires littoraux trop fins n'ont jamais livré d'Isopodes interstitiels, l'agencement des éléments calcaires tendant à colmater les canalicules. Le tassement du sable, qui réduit les espaces entre les grains, s'oppose à une bonne perméabilité et à une oxygénation suffisante et rend le sable rapidement inhabitable ; il en est de même de l'obturation des pores par des limons argileux trop abondants. Chaque espèce de la faune interstitielle est de ce fait étroitement liée à une granulométrie bien déterminée du sable où elle vit. C'est ainsi que dans les sables à Mystacocarides la dimension du grain est caractérisée par un maximum de fréquence autour de 0,2 mm. Traiter en détail de la faune interstitielle reviendrait à passer en revue de très nombreux groupes. Les plus caractéristiques sont des Protozoaires et surtout des Ciliés et des Foraminifères. Marenda nematoides, particulièrement aberrant, ressemble à un ver portant des pseudopodes très fins. Les Cœlentérés sont représentés par des Hydres dont certaines espèces sont ciliées et mobiles (genre Halammohydra). Les Crustacés sont très riches en espèces interstitielles. Les Mystacocarides, avec le genre Derocheilocaris, constituent le type le plus primitif de Crustacé actuellement connu. La tête, allongée, a une segmentation encore visible et ce sont les appendices qui assurent la locomotion alors que les pattes ne jouent aucun rôle ; il existe dix stades larvaires sans métamorphoses véritables. Les Syncarides sont représentés par les Bathynella ; les Isopodes par les Microparasellides et les Microcerberides. Citons dans ce dernier groupe les genres Microcharon et Angeliera, le premier présent aussi bien dans le milieu interstitiel littoral que dans les plages des cours d'eau, le second localisé aux nappes alluviales.

Domaine des nappes alluviales. Le domaine des nappes alluviales est constitué par les nappes aquifères situées à faible profondeur de part et d'autre des cours d'eau. La méthode de prospection utilisée pour son étude consiste à pomper l'eau phréatique par l'intermédiaire de tubes enfoncés dans le sédiment. Ce milieu se caractérise par sa stabilité, ce qui l'oppose au milieu interstitiel littoral. Alors que les espèces interstitielles littorales comme l'Isopode Microcharon marinus ont une saison de reproduction d'avril à septembre qui correspond à l'élévation de température de l'eau, les espèces des nappes alluviales comme Microcharon angelieri se reproduisent toute l'année. Angeliera phreaticola est caractéristique de ce milieu.

Sous-écoulement des cours d'eau. Le sous-écoulement des cours d'eau est étudié également à l'aide d'un système de pompage et de filtration de l'eau. On sait que les rivières de surface sont doublées, en profondeur, par un courant d'eau qui a reçu le nom de sous-écoulement. Le biotope correspondant a été nommé par Orghidan milieu hyporhéique : écoulement plus lent et plus régulier qu'en surface ; variations thermiques saisonnières atténuées, sans être supprimées ; cela rapproche, sans les confondre, le milieu hyporhéique de la zone noyée des karsts.

La faune hyporhéique renferme des espèces comme le Crustacé Stenasellus virei, qui était considéré jusqu'ici comme un cavernicole strict. On y rencontre aussi d'autres Crustacés (Bathynella, Ingolfiella) et des Triclades en abondance. Le plus souvent, les mêmes genres sont représentés par des espèces voisines dans le sous-écoulement des rivières et dans le milieu karstique.

Le fonctionnement des écosystèmes interstitiels

On ne sait encore que peu de chose sur le fonctionnement des écosystèmes interstitiels, qui fait actuellement l'objet de nombreuses recherches.

Le potentiel biotique des espèces interstitielles. La fécondité est souvent très faible chez les espèces interstitielles, les œufs étant réduits en nombre et augmentés en dimensions. L'hydre Halammohydra produit de un à quatre œufs ; beaucoup de Crustacés ont un seul œuf à la fois. Le développement direct sans formes larvaires est fréquent. Rouch (1968) a donné des estimations du potentiel biotique de Copépodes hypogés comparés à des espèces épigées. La durée de trois générations chez Tisbe gracilis, espèce marine littorale, est de trois mois, et une femelle a pendant ce temps une descendance théorique de 15 millions d'individus ; pour l'espèce épigée muscicole Bryocamptus zschokkei, la durée est de treize mois, et la descendance de 150 millions d'individus ; pour l'espèce hypogée Antrocamptus catherinae, la durée est de quarante mois et la descendance de 2 700 000 individus. Cette faible fécondité est compensée par une faible pression de sélection, les animaux hypogés étant protégés par leurs conditions de vie.

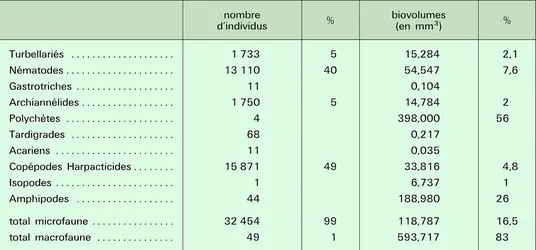

Le métabolisme des milieux interstitiels. De même que dans le sol, les producteurs (végétaux chlorophylliens) sont absents. La matière organique à l'origine des chaînes alimentaires a donc une origine exogène : débris animaux et végétaux apportés par les crues ou venant tomber sur le fond. Une étude des chaînes alimentaires dans le milieu interstitiel littoral a été faite par Renaud-Debyser et Salvat (1963).Le calcul des biomasses, impossible à réaliser sur des animaux de très petite taille, est remplacé par celui des biovolumes. L'exemple pris à Wimereux, sur les côtes du Pas-de-Calais, montre au centre la matière organique et les débris qui forment 0,49 p. 100 du sédiment (en poids sec), puis les Bactéries, les Unicellulaires et les Diatomées. À la périphérie, chaque groupe est représenté par son biovolume en pour-cent. On notera l'importance des Polychètes et en particulier du genre Nephthys, ainsi que des Amphipodes. La composition de cette biocénose figure dans le tableau.

L'origine de la faune aquatique souterraine

Trois origines possibles de la faune aquatique souterraine sont actuellement reconnues. Certaines espèces correspondent à des formes marines qui peuplaient les sables littoraux et qui se sont peu à peu adaptées aux eaux saumâtres puis aux eaux douces. Citons dans ce groupe les Harpacticides du genre Nitocrella voisins du genre marin Nitocra, et des Amphipodes comme les Salentinella. Les espèces de grande taille comme les poissons Brotulidés, qui vivent dans les grottes de Cuba et des Galápagos, ont passé directement de la mer aux eaux souterraines grâce à des fissures de grande taille. Les Niphargus du groupe de N. virei ont sans doute passé directement du milieu karstique marin au milieu karstique continental au Miocène lorsque la vallée du Rhône était occupée par un bras de mer qui atteignait la Suisse. Cette hypothèse est confirmée par les travaux de Dresco-Derouet, qui a montré que N. virei supporte une salinité égale au quart de celle de l'eau de mer, ce qui serait un « souvenir » de son origine marine.

Les milieux karstiques ont été aussi peuplés par des formes venues des eaux épigées. C'est le cas des crevettes Atyides qui ont deux genres cavernicoles issus de genres représentés dans les eaux douces ; c'est aussi le cas des planaires du groupe des Triclades.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Roger DAJOZ : sous-directeur, maître de conférences au Muséum national d'histoire naturelle

Classification

Médias

Autres références

-

BIODÉPOLLUTION

- Écrit par Sylvain CHAILLOU et Jérôme COMBRISSON

- 3 002 mots

Comme pour l'eau, le processus le plus naturel de dépollution d'un sol fait intervenir les micro-organismes telluriques ; il est appelé bioremédiation. La microflore est en effet capable d'utiliser tout ou partie de ces polluants comme source de carbone et d'énergie. Pour le Stade de France, à Saint-Denis,... -

GÉOMICROBIOLOGIE

- Écrit par Jean-Pierre DÉVIGNE

- 987 mots

La géomicrobiologie est l'une des applications de la microbiologie aux milieux naturels. Son objectif est de résoudre les problèmes que posent les actions réciproques des micro-organismes et des milieux qui les abritent au cours des processus géodynamiques. L'individualisation de cette...

-

SOLS - Microbiologie

- Écrit par Yvon DOMMERGUES

- 7 140 mots

- 5 médias

Tous les types de micro-organismes existent dans les sols. Ce sont soit des eucaryotes (champignons, algues et protozoaires), soit des procaryotes (bactéries et cyanobactéries). Leur biodiversité est considérable. Leur distribution est fonction non seulement de la présence de substrats énergétiques...

Voir aussi

- NAPPE PHRÉATIQUE

- LOMBRIC ou VER DE TERRE

- RONGEURS ou SIMPLICIDENTÉS

- EAU, écophysiologie

- EAUX SOUTERRAINES

- NAPPE, hydrogéologie

- RIVIÈRES

- PERMÉABILITÉ, géologie

- RÉSURGENCE, hydrologie

- AQUIFÈRE

- SABLE

- FAUNE

- BIOMASSE

- GROTTE

- TEMPÉRATURE

- pH

- MOR ou HUMUS BRUT

- HORIZONS, pédologie

- CAVERNICOLES

- MULL

- MODER

- HUMIFICATION

- SOUTERRAIN MILIEU

- DÉCOMPOSEURS, écologie

- LARVE

- ADAPTATION BIOLOGIQUE

- AQUATIQUE VIE

- RÉSEAUX TROPHIQUES ou CHAÎNES ALIMENTAIRES, écologie

- ABIOTIQUES FACTEURS

- TEXTURE, pédologie

- STRUCTURE, pédologie

- LITIÈRE

- MYSTACOCARIDES

- HUMIDITÉ RELATIVE