MINÉRALOGIE

Article modifié le

Minéralogie déterminative

Il faut distinguer la description et la détermination d'une espèce minérale. Décrire revient à étudier toutes les propriétés mécaniques, physiques et chimiques, et à préciser les conditions de formation. La minéralogie déterminative, par contre, peut être définie comme la science et l'art d'identifier un minéral à partir de certaines de ses propriétés. Le nombre des espèces minérales est relativement limité (2 750 environ), mais les minéraux sont très polymorphes, d'où une identification parfois difficile.

On distinguera une minéralogie déterminative immédiate, permettant de reconnaître à vue ou avec des essais simples un assez grand nombre d'espèces, d'une minéralogie déterminative de laboratoire, permettant seule une certitude, mais demandant l'emploi de méthodes physiques ou chimiques parfois complexes.

Minéralogie déterminative immédiate

La minéralogie déterminative immédiate est fondée sur l'observation d'un certain nombre de caractères externes, ceux relatifs à la forme étant groupés sous la dénomination de « faciès » d'un minéral.

Faciès cristallin

La forme cristalline est parfois suffisante pour reconnaître un minéral cristallisé macroscopiquement (quartz, calcite...), mais, dans la nature, les cristaux sont souvent déformés ; ce sont des cristaux imparfaits dont les faces peuvent être striées, hérissées de pointements ou s'être développées très différemment les unes des autres, ce qui peut faire penser à une symétrie fausse ; d'autres déformations sont d'origine mécanique (cristaux de sel gemme déformés lors du plissement des argiles).

Il existe pour la plupart des espèces un faciès cristallin qui est prédominant pour une espèce. On distingue les faciès suivants :

– Isométrique : les dimensions des cristaux sont sensiblement égales suivant les trois directions de l'espace (galène, blende, magnétite...).

– Tabulaire : cristaux développés suivant deux directions ; en fonction de l'épaisseur, on distingue les faciès aplatis (barytine), folliacés (wulfénite), micacés (mica, autunite), etc.

– Allongé : cristaux développés suivant une seule direction ; en fonction du rapport longueur/diamètre, on a des faciès prismatiques (quartz, stibine), columnaire (manganite, tourmaline), aciculaire (scolécite, millérite), fibreux ou capillaire (amiante).

Il existe de nombreux faciès intermédiaires : lamellaire, c'est-à-dire aplati et allongé (disthène, gypse) ; en tonnelet (corindon) ; lenticulaire (gypse), etc.

Striations

De nombreux cristaux montrent des faces plus ou moins profondément striées ; ces stries sont formées par des arêtes et des sillons qui résultent d'oscillations entre la croissance de deux formes différentes ou bien de macles de croissance polysynthétiques (cf. infra, Associations de cristaux, agrégats).

Faces vicinales

Les faces principales d'un cristal peuvent présenter dans certaines espèces (quartz, fluorine, topaze...) de légères dénivellations, entourées de véritables arêtes, dont l'orientation ne diffère que très peu de celle de la face principale. Ces « faces vicinales », ayant souvent des indices particulièrement complexes, sont utiles pour reconnaître certaines mériédries et, en particulier, distinguer les cristaux droits et gauches des mériédries énantiomorphes.

Imperfections

Les phénomènes d'adsorption liés à la croissance peuvent être la cause de nombreuses imperfections : cristaux dendritiques (les métaux natifs cubiques, or, argent, cuivre, se présentent souvent en individus squelettiques formés de petits cristaux soudés les uns aux autres) ou vacuolaires ; inclusions fluides et solides.

Les inclusions fluides peuvent être gazeuses ou liquides. Largement répandues, elles permettent de déterminer la température de formation du cristal et la physicochimie du milieu de croissance.

La plupart des cristaux contiennent des inclusions solides. On peut distinguer des inclusions formées avant le cristal ayant servi de support de cristallisation, orientées indifféremment par rapport au cristal, des inclusions de croissance comme, par exemple, les « fantômes » des cristaux de quartz, les « croix noires » de la chiastolite, variété d'andalousite. Des cristaux peuvent se former en englobant des grains de sable ; c'est le cas des rhomboèdres de « calcite de Fontainebleau ». Enfin, d'autres inclusions solides peuvent résulter de phénomènes d'exsolution ou d'épitaxie (croissance orientée d'un minéral sur un cristal d'une espèce différente).

Force de cristallisation

On distingue des minéraux automorphes, capables de développer leur forme cristalline en luttant contre ceux qui les entourent (les grenats, par exemple), et des minéraux xénomorphes, qui se développent dans les espaces restés libres (tectosilicates dans les roches).

Les cristaux sont dits inclus quand ils sont englobés dans la gangue qui les entoure en conservant toutes leurs faces, et libres quand ils sont développés dans des cavités, fissures et géodes (cavités plus ou moins sphériques, tapissées de cristaux).

Taille des cristaux

Une même espèce peut donner des cristaux de taille variable, mais en général les grands cristaux bien formés sont exceptionnels. On peut cependant signaler quelques « monstres « : microcline de 10 m de diamètre et pesant plusieurs centaines de tonnes (Kaatiala, Finlande) ; biotite de 5 m de diamètre (Evje, Norvège) ; quartz de 4 × 2 m (Oural) ; béryl de 16 t (Albany, États-Unis) ; spodumène de 16 m de longueur, pesant 90 t (Keystone, États-Unis).

Associations de cristaux, agrégats

Les cristaux peuvent se grouper d'une façon désordonnée, au hasard des conditions du milieu, ou bien former des groupes ordonnés, géométriques ; parmi ces derniers, on ne fera que citer simplement les groupements parallèles du quartz, les cristaux polysynthétiques (fig 6), les rosettes (cf. hématite), pour insister plus longuement sur les macles.

Les macles

Les cristaux de nombreuses espèces s'associent parfois suivant des lois définies, en donnant des groupements connus sous le nom de macles. Les macles peuvent être simples (deux cristaux) ou multiples. Si plusieurs individus se répètent alternativement suivant le même plan de macle, on a une macle « polysynthétique », d'aspect souvent lamellaire.

Dans certaines macles, on passe d'un individu à l'autre par rotation (souvent de 1800) autour d'un axe dit de macle. Dans d'autres cas, les deux cristaux sont symétriques par rapport à un plan de macle, plan réticulaire commun aux deux cristaux ; ce plan de macle correspond souvent au plan d'accolement des deux cristaux.

Suivant leur mode de formation, on distingue différentes sortes de macles :

– Macles de croissance. Elles résultent de la croissance simultanée des cristaux géométriquement associés. On distingue les macles par accolement, comme celle de l'orthose, de celles par pénétration, comme celle de la staurotite. Ces macles de croissance peuvent former des groupements cycliques d'aspect souvent pseudohexagonal, comme c'est le cas pour l'aragonite.

– Macles de transformation. Lors d'une transformation polymorphique, le cristal peut, sans changer de forme extérieure, se transformer en un agrégat de plusieurs cristaux d'orientation complémentaire.

– Macles mécaniques. Dans de nombreux minéraux, le choc ou la pression détermine une déformation du réseau en faisant prendre à une partie de l'édifice cristallin une nouvelle position qui, par rapport à l'orientation d'origine, correspond à une macle.

Les macles présentent fréquemment des angles rentrants et montrent souvent une pseudosymétrie de degré de symétrie supérieur à celui de l'espèce (l'aragonite, orthorhombique, en macles pseudohexagonales).

Le faciès très caractéristique des macles facilite la reconnaissance de certains minéraux : cassitérite, rutile, cérusite, aragonite, feldspaths...

Faciès des agrégats

Les agrégats dont les grains ont une dimension proche du millimètre sont dits grenus, et micacés s'ils sont formés par de fines lamelles. Si les grains sont trop fins pour être distingués à l'œil ou à la loupe, le minéral est dit massif (cryptocristallin si, à fort grossissement, il se montre formé de grains cristallins).

Les minéraux peuvent être stalactiformes, en masses mamelonnées, réniformes, botryoïdales (en grappes), dont la texture interne est souvent fibreuse, parfois fibroradiée, en agrégats coralloïdes.

Si l'agrégat est formé de nodules plus ou moins sphériques, il va du « pisolitique » à l'« oolitique », en fonction de la diminution de la taille des nodules ; enfin, le faciès peut être terreux, pulvérulent.

Clivage et cassure

Un minéral peut se briser irrégulièrement (cassure), ou bien, préférentiellement, suivant des plans liés à la structure (clivage).

Les clivages peuvent être plus ou moins faciles, plus ou moins parfaits : gypse et mica présentent des clivages faciles et parfaits. La direction d'un clivage est donnée par l'indice de la face à laquelle il est parallèle, par exemple : clivage cubique (100) de la galène, clivage octaédral (111) de la fluorine. Le clivage, qui est une caractéristique de certaines espèces, est utile à leur reconnaissance ; par contre, certains échantillons d'une espèce non clivable peuvent présenter de faux clivages, appelés plans de fracture préférentielle, dus souvent à un début d'altération ou coïncidant avec des plans de macle.

La simple cassure peut être relativement caractéristique. On distingue des cassures conchoïdale (quartz), esquilleuse (amphibole), lamellaire (brucite).

Ténacité et dureté

La ténacité est la résistance offerte par un minéral à être cassé, broyé ou coupé ; un minéral peut être cassant (cérusite) ou tenace (staurotite) ; il peut être malléable (métaux natifs), parfois sectile s'il peut être coupé en copeaux ; il peut être flexible s'il peut être courbé (gypse), et élastique si, après avoir été courbé, il revient à sa forme initiale (mica).

La dureté est la résistance à la rayure (ou la résistance de la structure aux déformations mécaniques) ; c'est une caractéristique utilisée depuis l'Antiquité. En 1822, Friedrich Mohs (1773-1839) proposa une échelle des duretés relatives, encore très utilisée : chacun des minéraux raye le minéral plus bas que lui dans l'échelle et est rayé par celui situé plus haut.

Des méthodes modernes permettent de préciser les duretés relatives (scléromètres), mais la dureté est une grandeur anisotrope, variant avec les directions cristallographiques, et il est difficile de s'en servir comme caractéristique absolue. Il existe, de plus, une dureté apparente de certains agrégats friables : l'ocre rouge se raie à l'ongle, mais est formé de fins grains d'hématite rayant le verre.

Il faut bien distinguer ténacité et dureté : ainsi le diamant, le plus dur des corps naturels connus, peu tenace, se casse facilement grâce à son excellent clivage octaédrique ; par contre, la fibrolite, variété de sillimanite, de dureté 6,5, est très tenace et ses blocs sont presque incassables au marteau.

Éclat, couleur, transparence

On distingue l'éclat métallique (pyrite) de l'éclat submétallique (blende) ; parmi les éclats non métalliques, reconnaissables surtout sur cassure fraîche, on reconnaît l'éclat vitreux (quartz), adamantin (diamant), résineux (soufre), nacré (brucite), soyeux (asbeste), terreux (agrégats à grain fin).

Les couleurs fort variables des minéraux n'aident que rarement à leur reconnaissance. De nombreuses espèces présentent une gamme de couleurs très complète (fluorine, corindon, quartz, béryl, tourmaline...). Parfois la couleur est une propriété fondamentale liée à la composition chimique ; les ions ou groupes d'ions produisant une couleur caractéristique sont les « chromophores « : Cu2+ est le chromophore des minéraux secondaires bleus et verts du cuivre ; (UO2)2+ le chromophore des minéraux secondaires d'uranium, généralement brillamment colorés en jaune ou en jaune-vert.

D'autres fois, la couleur sera fonction du type de liaison structurale (diamant et graphite), des défauts structuraux, souvent provoqués par des radiations, ou bien elle proviendra d'impuretés liées ou non au réseau : ainsi de nombreux silicates des roches acides sont colorés en rouge par de microscopiques inclusions d'hématite.

La couleur de certains cristaux varie avec leur position par rapport à la direction d'observation. En lumière polarisée non analysée (lumière « naturelle » des pétrographes), ces minéraux « polychroïques » se reconnaissent aisément à leur pléochroïsme : variation de la couleur avec l'orientation du cristal par rapport au plan de polarisation du microscope (cf.microscopie).

La couleur de la poussière, beaucoup moins dépendante de l'état de surface et des impuretés, est un caractère de reconnaissance parfois très valable : on peut ainsi distinguer facilement l'hématite à poussière rougeâtre de la « limonite » à poussière jaune d'ocre, le cinabre à poussière vermillon du réalgar à poussière jaune orangé.

Un minéral sera transparent si l'on peut reconnaître un objet à travers, translucide s'il laisse passer la lumière, opaque enfin dans le cas contraire.

Caractéristiques diverses

La densité, propriété spécifique, ne peut que très grossièrement être évaluée à la main (cf. infra, Méthodes quantitatives, Densité). Des minéraux solubles, comme certains halogénures, nitrates, sulfates, ont un goût caractéristique ; c'est là une réaction chimique qualitative qui permet, par exemple, de différencier immédiatement la halite (NaCl) de la sylvite (KCl).

Les associations de minéraux ou « paragenèses » sont beaucoup plus importantes comme critères de reconnaissance. Certaines paragenèses sont en effet caractéristiques, par exemple l'association blende-pyrite-galène ; d'autre part, certains minéraux sont liés aux conditions d'équilibre ayant provoqué la formation de roches définies : minéraux du granite, minéraux des pegmatites, des roches basiques, etc. Cela permet d'éviter des confusions, par exemple entre le grenat pyrope des serpentines et le grenat almandin des micaschistes.

Minéralogie déterminative de laboratoire

Méthodes qualitatives

Fluorescence : certains minéraux sont fluorescents sous l'ultraviolet ; ce caractère est très utilisé en prospection, par exemple pour rechercher la scheelite, CaWO4, minéral difficile à reconnaître autrement.

Radioactivité : compteurs de Geiger et scintillomètres sont d'un usage très fréquent pour reconnaître la présence d'uranium ou de thorium dans un minéral.

Magnétisme : le nombre des espèces minérales attirables par l'aimant est faible (7 espèces) ; c'est un test immédiat pour la magnétite, la pyrrhotine.

Analyse chimique : les minéralogistes utilisaient naguère des méthodes qualitatives basées sur l'emploi d'un chalumeau ; ils pouvaient ainsi faire agir une flamme très chaude sur un petit fragment de minéral et effectuer diverses opérations d'oxydation, de réduction, de sublimation qui leur permettaient, avec une grande habitude, d'obtenir assez rapidement une analyse qualitative partielle. Actuellement, on utilise la microchimie qualitative, qui permet d'opérer sur de petites quantités (mm3) de minéral très pur. Le fragment est attaqué sous loupe binoculaire ; on ajoute ensuite des microgouttes de réactifs donnant, suivant les éléments présents, des précipités cristallins de forme caractéristique ou des colorations spécifiques. On y adjoint souvent des microméthodes chromatographiques.

Méthodes quantitatives

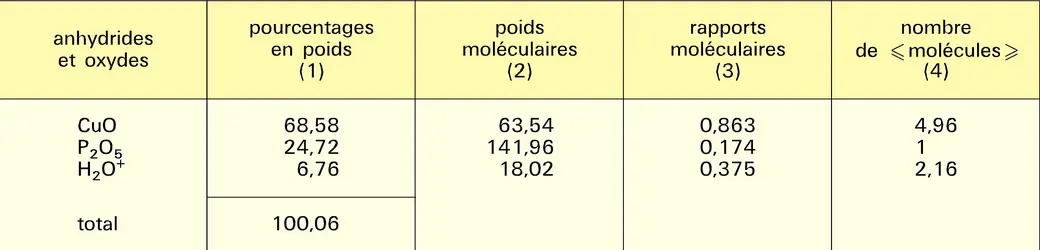

Quand l'examen direct des caractéristiques externes des minéraux (morphologie, clivage, couleur, dureté) et l'analyse qualitative ne permettent pas de déterminer un minéral, il faut utiliser des méthodes quantitatives : mesure des propriétés optiques, densité, diagramme de Debye-Scherrer, analyses thermiques. Ces méthodes sont généralement suffisantes, mais peuvent être complétées par la mesure des angles des faces cristallines et la détermination des rapports paramétriques, l'analyse structurale (groupe spatial et paramètres de la maille), l'analyse chimique quantitative.

Densité

La densité d (densité par rapport à l'eau ou densité usuelle) est le quotient de la masse (ou poids) du corps par la masse (ou poids mesuré au même lieu) d'un égal volume d'eau à 4 0C et à une pression de 760 mm de mercure.

La principale méthode utilisée est celle de la balance hydrostatique : le minéral est suspendu au plateau d'une balance ; on fait l'équilibre, puis on immerge le corps dans un liquide de masse volumique connue ; pour rétablir l'équilibre, il faut ajouter un poids représentant le poids d'un volume de liquide égal au volume du minéral. Il est ainsi possible d'opérer sur 20 à 50 mg de minéral trié, avec des erreurs de 1 à 2 p. 100.

Mais il est parfois impossible de disposer de 20 mg du minéral pur. C'est pourquoi les minéralogistes ont développé des méthodes sans pesées : on immerge un fragment de minéral dans un liquide de même densité, obtenu par mélange de différentes liqueurs lourdes ; si le corps reste en suspension, sa densité est égale à celle du liquide. On utilise le bromoforme (d = 2,89), l'iodure de méthylène (d = 3,32), la liqueur de Clerici (formiate et malonate de thallium ; d = 4,5).

Diagrammes de Debye-Scherrer

Utilisés couramment, les diagrammes de poudre, véritables « empreintes digitales » des espèces minérales, ne suffisent pas toujours à déterminer avec certitude une espèce ; il faut en effet songer aux solutions solides dont les termes extrêmes peuvent donner les mêmes diagrammes. De plus, des espèces différentes peuvent fournir des diagrammes presque identiques. Enfin, des minéraux en grains très fins dans des roches ou des minerais ne peuvent être extraits en quantité suffisante pour réaliser ces diagrammes. Il faut alors utiliser la diffraction électronique et les méthodes optiques de détermination.

Analyses thermiques

L'analyse thermique différentielle (A.T.D.) et l'analyse thermopondérale (cf. analyse thermique), aujourd'hui couramment employées aussi bien en minéralogie qu'en chimie et en métallurgie, consistent à étudier un échantillon chauffé avec une vitesse de montée en température définie.

Dans l'analyse thermique différentielle, on enregistre à chaque instant la différence de température entre l'échantillon et un corps de référence chauffé simultanément. Les variations brusques de cette différence marquent des transformations exo- ou endothermiques, et se traduisent par des crochets sur la courbe enregistrée. La température à laquelle se produisent les transformations, leur intensité, leur sens et leur vitesse (position, surface, forme des crochets enregistrés) constituent les caractéristiques thermiques du minéral. Les effets endothermiques résultent de la perte d'eau de cristallisation, d'hydroxyle, d'anhydride carbonique ou de la destruction de la structure ; les effets exothermiques signifient oxydation ou recristallisation. Les courbes obtenues sont caractéristiques pour un grand nombre de minéraux. Cette méthode est particulièrement utilisée pour étudier les minéraux des argiles.

L'analyse thermopondérale est une technique complémentaire qui permet de mesurer en fonction de la température et du temps les variations du poids d'un minéral au cours de la chauffe.

Microsonde électronique de Castaing

Cet appareillage (1957) a révolutionné les possibilités de la minéralogie, de même que celles de la métallurgie. Il permet d'analyser quantitativement une « prise » de un cent-millionième de milligramme avec une limite de détection proche du cent-milliardième de milligramme. On peut ainsi déterminer des espèces en grains très fins, incluses dans des roches ou des minerais, étudier facilement les phénomènes de diffusion et les anomalies de répartition des éléments majeurs ou en traces.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Claude GUILLEMIN : correspondant de l'Institut, inspecteur général honoraire du Bureau de recherches géologiques et minières à Orléans

Classification

Médias

Autres références

-

AGRICOLA GEORG BAUER dit (1494-1555)

- Écrit par Jean-Pierre MENDIBURU

- 267 mots

Érudit allemand né à Glauchau (Saxe), Agricola peut être considéré comme le père de la minéralogie. Après des études de philosophie à Leipzig, à Bologne et à Padoue, des études de médecine à Ferrare, il exerce comme médecin municipal à Joachimstal de 1527 à 1533, puis à Chemnitz de 1533...

-

ASTÉROÏDES

- Écrit par Christiane FROESCHLÉ , Claude FROESCHLÉ et Patrick MICHEL

- 10 702 mots

- 13 médias

...est différent (0,03 en moyenne pour la classe C ; entre 0,10 et 0,22 pour la classe S) ainsi que la forme du spectre. Les astéroïdes de type C ont une composition minéralogique identique à celle des météorites dites chondrites carbonées, tandis que ceux du type S sont analogues aux météorites riches... -

BECKE FRIEDRICH (1855-1931)

- Écrit par Myriam COHEN

- 153 mots

Minéralogiste et pétrographe autrichien, F. Becke a grandement participé à la mise en place et au développement des méthodes optiques en pétrographie.

Né à Prague, il fit ses études à Vienne, où il obtint la chaire de minéralogie de l'université en 1898 ; il en devint recteur en 1921....

-

CHAPEAUX OXYDÉS

- Écrit par Guy TAMAIN

- 983 mots

Initialement, le mineur désignait par chapeaux de fer les masses de limonites formées par altération des gisements renfermant de la pyrite et/ou d'autres sulfures de fer. Puis, par extension, on parle de chapeaux de fer des gisements métalliques sulfurés, c'est-à-dire la zone où s'effectue...

- Afficher les 36 références

Voir aussi

- GALÈNE (sulfure de plomb)

- COORDINENCE ou NOMBRE DE COORDINATION

- DIADOCHIE

- ISOMORPHISME, physique du solide

- ORTHOSE ou ORTHOCLASE

- SMITHSONITE

- CÉRUSITE

- MACLES

- DENSITÉ

- CRISTALLOGRAPHIE

- ARSENIATES NATURELS

- HALOGÉNURES NATURELS

- CHROMATES NATURELS

- TUNGSTATES NATURELS

- NITRATES NATURELS

- MOLYBDATES NATURELS

- COLÉMANITE

- BORATES NATURELS

- FLUORINE ou FLUORITE ou SPATH FLUOR

- CRYOLITHE

- AMBLYGONITE

- ÉRYTHRITE ou ÉRYTHRINE, minéralogie

- CRISTALLOCHIMIE

- KERNITE

- POLYMORPHISME, physique du solide

- SOLUTIONS SOLIDES

- MAILLE, cristallographie

- FACIÈS CRISTALLIN ou FORME DES CRISTAUX

- CLIVAGE

- CALCITE

- ARAGONITE

- HALITE

- CHALCOPYRITE

- CASTAING MICROSONDE DE

- MOHS DURETÉ

- MONAZITE

- SPODUMÈNE ou TRIPHANE

- SALPÊTRE (nitrate de potassium)

- MINÉRAUX

- BIOTITE

- PARAGENÈSES MINÉRALES

- GELS, minéralogie

- PLÉOCHROÏSME

- PHOSPHATES NATURELS

- PERTHITES

- SCORODITE

- XÉNOMORPHE MINÉRAL

- MÉTAMICTES MINÉRAUX

- TÉTRAÉDRITE

- PROUSTITE

- POLYSYNTHÉTIQUE CRISTAL

- VANADATES NATURELS

- MOHS FRIEDRICH (1773-1839)

- PYRRHOTINE ou PYRRHOTITE

- PSEUDOMORPHOSE

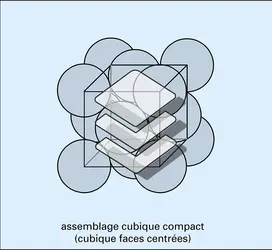

- ASSEMBLAGE COMPACT

- EXSOLUTION

- AMORPHES MINÉRAUX

- AUTOMORPHE MINÉRAL

- DURETÉ ÉCHELLE DE

- FIBROLITE

- ARSÉNOPYRITE ou MISPICKEL

- CUPRITE

- FRANCEVILLITE

- AUTUNITE

- DESCLOÏZITE

- BORAX

- CINABRE (sulfure de mercure)

- AGRÉGATS CRISTALLINS

- ÉCLAT, minéralogie

- CLASSIFICATION, minéralogie

- TRANSPARENCE

- MINÉRAUX ORGANIQUES

- MELLITE

- WHEWELLITE

- ALUNITE

- CROCOÏTE

- SCHEELITE

- OLIVÉNITE

- MIMÉTITE

- PHARMACOLITE

- VIVIANITE

- WAVELLITE

- PYROMORPHITE

- BROCHANTITE

- MINÉRAUX IDENTIFICATION DES

- GÉOLOGIE HISTOIRE DE LA