MINES, Antiquité gréco-romaine

Article modifié le

L'importance des métaux dans les civilisations antiques peut se mesurer aux symboles qu'ils représentent dans la succession des temps, depuis le mythe des races – d'or, d'argent, de bronze, de fer – chez Hésiode (viiie siècle av. J.-C.) jusqu'aux grandes périodes – Âges du cuivre, du bronze, du fer – que les archéologues intercalent entre la préhistoire et l'histoire. Sans les métaux en effet, l'humanité ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, avec tout ce qu'ils lui ont apporté de bon et de mauvais, à l'image du fer, qui est à la fois, selon Pline l'Ancien (Histoire naturelle, XXXIV, 138), la meilleure et la pire des choses : on en fabrique des armes aussi bien que des socs de charrue. L'utilisation des métaux est générale : villes et campagnes, soldats et paysans, États et simples particuliers, chacun en a besoin. Et cela est vrai dès l'Antiquité. Après que la révolution néolithique eut stabilisé les groupes humains, il fallut définir des territoires, les cultiver, les défendre. Parallèlement, les techniques évoluaient ; avec la maîtrise croissante de la matière, on abandonne la pierre pour les métaux. Bientôt ce sera, par le commerce ou par la force, l'appropriation des champs métallifères, où l'on passera vite de la collecte superficielle aux mines profondes.

Les mots metallon, en grec, et metallum, en latin, désignent la mine, mais le latin emploie aussi fodina, appliquant ce terme à une excavation minière. L'histoire des metalla a d'abord été un commentaire des auteurs anciens, ce que montre par exemple l'ouvrage de J. von Bethe, Commentatio de Hispaniae antiquae re metallica ad locum Strabonis lib. III, Göttingen, 1808. Puis les découvertes ponctuelles, et parfois spectaculaires, dues au boom minier du xixe siècle l'ont illustrée, comme on le voit par l'article d'E. Ardaillon au début du xxe. Aujourd'hui, l'archéologie minière et métallurgique, souvent unie aux sciences de la Terre et aux disciplines regroupées sous le vocable commode d'« archéométrie », a totalement renouvelé nos connaissances sur les premières étapes de ces techniques.

Entre le Ve et le IIIe millénaire avant notre ère, la recherche du silex dans les terrains crayeux de l'Europe ou celle des minéraux colorés destinés à la parure ont permis à la fois de développer des techniques d'exploitation souterraine et d'ouvrir la voie à la quête des minerais. Les premières mines métalliques ont eu pour objet la recherche du cuivre, dès le Ve millénaire avant notre ère dans le sud-est de l'Europe, un peu plus tard en Europe occidentale. La morphologie des travaux miniers rappelle celle des exploitations de silex, et, même s'il est difficile d'établir des unes aux autres une filiation directe, on ne peut nier que la tradition minière remonte à ces dernières. Certes, les régions et les conditions de gisement sont différentes, mais techniques et mineurs ont voyagé, à l'image des « pains de beurre » (silex de couleur jaune) du Grand-Pressigny (Indre-et-Loire). Les techniques se sont ensuite perfectionnées au fur et à mesure du développement de l'art des mines autour du bassin méditerranéen (Sinaï, Égypte, Italie, Gaule, péninsule Ibérique principalement).

La découverte et l'exploitation des gîtes métallifères ont d'abord dépendu des conditions géographiques : les plus proches des grands foyers de civilisation ont été mis en valeur les premiers, puis les voyages d'exploration ont fait connaître les plus lointains. C'est le cas, dès le viiie siècle et peut-être, selon la tradition, dès le xiie siècle avant notre ère, des mines de Tartessos, dans le sud-ouest de l'Espagne, aux confins du monde habité, où iront s'approvisionner les marins phéniciens. De même, on ira chercher l'étain (kassiteros) loin dans l'Ouest, aux îles Cassitérides. Mais l'exploitation des gîtes métallifères dépend aussi du niveau des techniques : un minéral ne devient minerai qu'à partir du moment où on sait qu'il contient du métal et où on connaît la façon de le traiter pour obtenir ce dernier. Ainsi les gîtes de galène argentifère de l'Est méditerranéen (le Laurion, près d'Athènes ; les îles de Siphnos et de Thasos) ont été exploités très tôt, car la technique de séparation de l'argent et du plomb (coupellation) y était connue dès le IIIe millénaire avant notre ère. Sinon la galène n'était qu'un minéral presque ordinaire, qui n'était guère utilisé que comme base de cosmétique, par exemple en Égypte. La limonite, à base d'un hydroxyde de fer, la gœthite, a servi de pigment tinctorial (l'ocre) aux hommes de la préhistoire avant de devenir, plusieurs milliers d'années plus tard, un minerai de fer.

Les principaux métaux produits dans l'Antiquité gréco-romaine sont l'argent, le plomb, le fer, le cuivre, l'étain, l'or. Parmi les minerais correspondants, les plus recherchés ont été la galène (sulfure de plomb) argentifère, les oxydes de fer (limonite, gœthite), les oxydés de cuivre des parties hautes des filons et, parmi les sulfures, principalement la chalcopyrite, la cassitérite (bioxyde d'étain), les sulfures aurifères. Bien entendu, les métaux natifs n'étaient pas ignorés : le cuivre, l'or et, plus rare, l'argent. Dans les filons de plomb-argent, la galène est très fréquemment accompagnée du minerai de zinc courant, la blende (ou sphalérite, sulfure de zinc) ; mais les Anciens, qui ne connaissaient pas le zinc métal, ont négligé la blende ; sous l'Empire cependant, les Romains ont utilisé la calamine (carbonate de zinc) pour cémenter le cuivre, afin d'obtenir l'orichalque (ou laiton) dont ils ont fait des monnaies (sesterces). Ajoutons, dans le sud-ouest de la péninsule Ibérique, un minerai d'oxydation des gîtes pyriteux (Ríotinto notamment) : la jarosite argentifère. À Almadén-Sisapo (Espagne), le cinabre (sulfure de mercure) a sans doute été plus recherché que le mercure, en raison de son usage en peinture (le rouge pompéien).

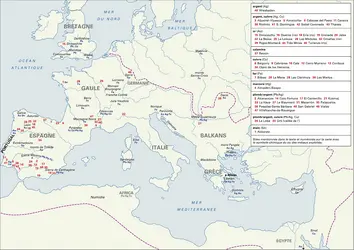

Géographie minière du monde gréco-romain

Dès la première moitié du Ier millénaire avant notre ère, plusieurs des grandes régions métallifères du monde méditerranéen sont connues. D'autres s'y ajouteront au cours des siècles, jusqu'à la fin de l'Empire romain.

Monde grec

Ainsi, à l'époque archaïque, les gîtes de cuivre de Chypre continuent à être exploités, eux qui, depuis le milieu du IIe millénaire, fournissaient en cuivre une partie du monde méditerranéen, avec les cargaisons de lingots en forme de « peau de bœuf » trouvées dans les épaves du cap Gelidonya et d'Ulu Burun, au large de la côte méridionale de l'Anatolie, tandis que des pièces analogues ont atteint la Sardaigne, peut-être même les Baléares, premier indice d'un commerce transméditerranéen du métal. C'est d'ailleurs l'île de Chypre qui a donné son nom au métal rouge, Kupros (Pline, Histoire naturelle, XXXIV, 2). Siphnos et Thasos produisent de l'or, du plomb, et de l'argent ; le Laurion de l'argent et du plomb. Il semble cependant qu'à cette période les métaux ne soient pas très abondants dans l'Est méditerranéen. Les marchands phéniciens, peut-être dès le xiie siècle si l'on en croit la tradition, plus sûrement à partir du viiie siècle, vont chercher étain, argent, plomb, fer, or et cuivre dans l'extrême Occident, au royaume de Tartessos. Les Grecs d'Asie (Samiens, Phocéens) ne sont pas en reste et vont se fournir en argent à la même source. Grâce aux recherches qui ont eu lieu depuis les années 1970 dans le sud-ouest de la péninsule Ibérique (mines de Ríotinto, Tharsis, etc.), l'archéologie minière a confirmé l'exactitude de cette tradition, en particulier pour ce qui est de la production de l'argent à cette période.

À l'époque grecque classique, puis aux temps hellénistiques, le cuivre de Chypre est toujours exploité. Or et argent sont produits à Thasos, mais l'argent vient surtout des mines du Laurion, qui connaissent alors un développement considérable : d'abord dès le premier quart du ve siècle, au moment des guerres médiques (Hérodote, VI, 144 ; Aristote, Constitution d'Athènes, XXII, 7), quand Athènes, à l'instigation de Thémistocle, utilise les revenus des mines pour construire la flotte qui permettra la victoire de Salamine (480), puis encore au ive siècle, comme invitent à le penser les propos de Xénophon dans son ouvrage Les Revenus ainsi que l'exploration archéologique du site. Le Laurion produit aussi du fer, dont sont faits sans doute les crampons de scellement des blocs de marbre de l'Érechthéion, sur l'Acropole d'Athènes. On connaît mal les mines du mont Pangée, dont Philippe de Macédoine, au ive siècle, tirera l'or nécessaire à la frappe de ses statères. Au iie siècle, les mines de cuivre, d'argent et de fer de Macédoine sont exploitées par le roi, et les mines d'or du royaume lagide, en Égypte, sont connues par Agatharchidès.

Monde romain

À l'époque romaine, presque toutes les régions métallifères du monde méditerranéen sont exploitées, des plus grandes à celles qui ne recèlent que quelques gîtes. La péninsule Ibérique se place au premier rang des régions de grande production ; elle a constitué pour Rome un eldorado. On sait peu de chose sur les mines des Ibères, mais ils avaient dû tirer de leur sous-sol le fer, l'argent et l'or qui caractérisent leur civilisation matérielle. L'arrivée des Romains en Espagne (218 av. J.-C.) marque le début d'une des plus grandes périodes d'exploitation minière qu'ait connues la péninsule. Très vite, les mines de plomb-argent du Sud-Est (principalement près de Carthago Nova, la Carthagène moderne), où les Romains succèdent aux Carthaginois, vont être abondamment exploitées et continueront à l'être pendant presque deux siècles. L'archéologie confirme sur ce point le texte de Polybe (transmis par Strabon, Géographie, III, 2, 10), qui mesure au nombre d'ouvriers (40 000) et au revenu qu'en tire le Peuple Romain (25 000 drachmes par jour) l'ampleur de l'exploitation. Une autre grande zone minière est constituée par la Sierra Morena, un arc montagneux qui va de la province de Jaén à celle de Séville, au nord du Guadalquivir, et renferme principalement des gîtes de cuivre (celui de Cordoue était célèbre : Pline l'Ancien, Histoire naturelle, XXXIV, 2, 4) et de plomb-argent, intensément travaillés du iie siècle av. J.-C. au iie siècle de notre ère, mais il y existait aussi des mines de fer et une de cinabre-mercure, celle de Sisapo, qui est encore aujourd'hui la plus importante du monde (Almadén). Dans le sud-ouest de la Péninsule, nous retrouvons les gîtes de pyrite cuivreuse qui s'étendent de l'ouest de la province de Séville (Aznalcóllar) au sud-ouest du Portugal (Aljustrel, Caveira) et dont plusieurs avaient été déjà mis en valeur à l'époque tartessienne ; ils produiront de l'argent et du cuivre, principalement à l'époque impériale. Un certain nombre de mines d'étain romaines sont connues dans le nord-ouest de la péninsule (Galice, nord du Portugal) ainsi qu'en Estrémadure. La région de Bilbao a dû produire du fer, et, près des Pyrénées, les mines de La Haya du plomb et de l'argent. Rares sont les mines existant dans le centre : on a cependant extrait du cuivre à Otero de los Herreros (Ségovie), de l'or à Grenade et dans les monts de Tolède. Mais le véritable domaine de l'or, c'est le Nord-Ouest : or filonien, mais surtout or alluvial, présent dans les dépôts secondaires qui subsistent dans le nord du Portugal jusque sur les rives du Tage et, en Espagne, dans les provinces de León, Lugo, Orense : ils seront exploités sous le Haut-Empire.

Assez loin derrière la péninsule Ibérique vient la Gaule. Les mines de cuivre et de plomb-argent de la bordure méridionale des Cévennes (haute vallée de l'Orb principalement, secteurs de Cabrières et de Villefranche-de-Rouergue) ont été exploitées au ier siècle avant et au ier siècle après J.-C. ; celles du Bleymard et de Vialas à l'époque impériale. L'embouchure de la Loire (Abbaretz) et peut-être le Limousin ont produit de l'étain. Dans l'ouest des Pyrénées, on a tiré du cuivre des mines de Baïgorry. Mais la Gaule a surtout été le pays des mines de fer, les ferrariae dont César souligne l'importance (Guerre des Gaules, VII, 22, 2) ; dans le Sud, la mise en valeur des gisements a commencé dès le ier siècle avant J.-C. et s'est poursuivie à une grande échelle parfois jusqu'au iiie siècle de notre ère (Les Martys, dans la Montagne Noire, Aude). Des recherches entreprises depuis les années 1970 ont mis en évidence d'autres vestiges de l'exploitation du fer à l'époque romaine dans les Pyrénées (Canigou, Corbières, Ariège, Hautes-Pyrénées) et ailleurs en Gaule : Berry, Franche-Comté, Morvan, Puisaye, Bourgogne, Lorraine, Jura vaudois.

Le troisième rang revient à la Bretagne, la Britannia des Romains. Ses mines de plomb, généralement pauvres en argent, ont été intensément exploitées aux deux premiers siècles de l'Empire dans les Mendip Hills, le Derbyshire, le Shropshire. En regard, rares sont les mines d'or (Dolaucothy) et de cuivre (Shropshire), tandis que celles d'étain (Cornouailles) et de fer (Weald) ont dû être très productives.

Parmi les régions de moyenne importance, il faut placer plusieurs provinces qui se partagent entre l'est et l'ouest du monde romain. À l'ouest, on trouve la Sardaigne, connue principalement pour les mines de plomb-argent de l'Iglesiente, en activité au ier et au iie siècle. Le Norique (actuelles régions de Styrie et de Carinthie, dans le sud-est de l'Autriche) renfermait des mines de fer qui eurent une grande réputation sous l'Empire. Vers l'est, dans les Balkans actuels, plusieurs districts miniers producteurs de plomb-argent, de fer et d'or, en activité du ier au ive siècle, étaient dispersés dans les provinces de Dalmatie, de Pannonie et de Mésie. Dans le secteur du Kosmaj (Serbie), d'énormes monceaux de scories constituent les restes d'une importante métallurgie du plomb argentifère. Dans le nord-ouest de la Roumanie, la Dacie renfermait des gisements aurifères, déjà exploités par les populations locales. La conquête de cette région par l'empereur Trajan (107 apr. J.-C.) va mettre ces mines à la disposition de Rome pour un peu moins de deux siècles.

Pour un auteur comme Pline l'Ancien, nulle terre n'était plus riche en métaux que l'Italie, mais un vieux décret du Sénat en aurait interdit l'exploitation (Histoire naturelle, III, 138 et XXXIII, 78). En réalité, l'Italie est une des régions du monde romain les plus pauvres en mines. Le fer de l'île d'Elbe est le seul métal dont la production semble avoir eu quelque importance (Diodore, V, 13), dans la mesure où les scories qui, sur la côte voisine, à Populonia, ont enseveli les tombes étrusques du ve siècle av. J.-C., sont, tout ou partie, d'époque romaine et où elles résultent bien de la métallurgie du fer. Par ailleurs, dans le Piémont alpin, au débouché du Val d'Aoste, le dépôt alluvial aurifère de La Bessa a été exploité d'abord par la population locale des Salasses (Strabon, IV, 6, 7), puis par les Romains.

On connaît peu de mines d'époque romaine en Germanie, à l'exception de la mine de cuivre de Vaudrevange/Wallesfangen (Sarre) et de quelques mines de fer, tandis que Tacite (Annales, XI, 20) cite des mines d'argent chez les Mattiaci, autrement dit dans la région de Wiesbaden. Enfin, on connaît mal l'activité minière dans les provinces d'Afrique du Nord, où cependant quelques mines de plomb argentifère, par exemple dans l'Africa (l'actuelle Tunisie), et de fer ont été en activité sous l'Empire. Il en va de même à la même période pour les mines de cuivre de Chypre et du Sinaï.

L'énorme développement de l'activité minière à l'intérieur du monde gréco-romain ne doit pas faire oublier celle qui se déroule en dehors de ses frontières. Ainsi, entre le ve et le ier siècle avant J.-C., les Gaulois Lémovices développent dans les mines d'or du Limousin de remarquables techniques d'exploitation. Au même moment, dans l'Europe centrale, les populations celtiques font considérablement progresser les méthodes de production du fer, ce dont bénéficieront les Germains qui leur succèdent. En particulier les recherches conduites depuis les années 1970 dans le sud de la Pologne font penser que, du ier au ive siècle de notre ère, les monts Sainte-Croix (région de Cracovie-Kielce) et la Masovie ont produit des quantités de fer qui dépassaient les besoins des populations locales et qui ont dû jouer, d'une manière ou d'une autre, un rôle dans ces confins de l'Empire romain.

On remarquera, dans le tableau qui vient d'être fait, le mouvement de balancier qui, au cours de la période gréco-romaine, semble avoir affecté l'art des mines d'un bout à l'autre du monde connu : à l'exploitation du Laurion à la fin de l'Âge du bronze succède celle des mines de Tartessos, à l'ouest, puis c'est à nouveau le Laurion qui, à l'époque classique grecque, est à la pointe de l'activité minière ; à l'époque romaine, l'Ouest reprend le flambeau, avec la péninsule Ibérique, la Gaule et la Bretagne, avant qu'aux trois derniers siècles de l'Empire ne se dessine un nouveau mouvement de bascule, qui donnera l'occasion aux provinces orientales (Balkans principalement) de fournir en métaux l'administration impériale.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Claude DOMERGUE : professeur émérite d'archéologie, université de Toulouse-Le Mirail

Classification

Média

Autres références

-

LAURION MINES DU

- Écrit par André DAUBARD

- 218 mots

Le Laurion est une région montagneuse du sud-est de l'Attique, célèbre dans l'Antiquité pour ses mines de plomb argentifère. L'exploitation remonte, peut-être, aux alentours de ~ 1000.

En ~ 483, les Athéniens utilisèrent le filon pour financer la construction d'une grande flotte...

Voir aussi

- GALÈNE (sulfure de plomb)

- POMPES

- ROUE

- FER ART DU

- TARTESSOS

- ANTIQUE DROIT

- MÉTAUX PRÉCIEUX, histoire

- GISEMENTS MÉTALLIFÈRES

- MINES & CARRIÈRES

- SOUS-SOL LÉGISLATION DU

- PUITS

- LAVAGE

- TRAVAIL FORCÉ

- COMMERCE, histoire

- FER MINERAIS DE

- SIERRA MORENA

- SOUTÈNEMENT

- EXHAURE

- ABATTAGE, mines

- VIS

- THERMIQUES TRAITEMENTS, métallurgie

- SILEX

- FEU TECHNIQUES DU

- PROSPECTION

- GRILLAGE DES MINERAIS

- ÉCONOMIE ANTIQUE

- CONCASSAGE

- MINERAIS TRAITEMENT DES

- TREUIL

- GALERIES SOUTERRAINES, technique

- AFFLEUREMENT, géologie

- RÉDUCTION, chimie

- GRÈCE, histoire, Antiquité

- FONDERIE

- ROME, des origines à la République

- ROME, l'Empire romain

- ESPAGNE, histoire : Antiquité

- MÉTALLURGIE, histoire

- TECHNIQUES HISTOIRE DES, Antiquité et Moyen Âge

- POULIE