MISSIONS

Article modifié le

Exposé théologique

Ce qu'on ne peut voir, écouter, dire ou ordonner par soi-même, on l'envoie dire, voir, ordonner, entendre par quelqu'un. Cet envoyé (en hébreu shaliaḥ, en grec apostolos, en latin missus) s'appelle, selon les cas, émissaire, missusdominicus, légat, délégué, ambassadeur, héraut, mandataire, représentant.

L'apostolat dans la primitive Église

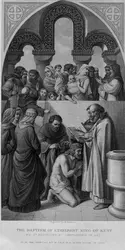

Le judaïsme rabbinique connaît l'institution d'envoyés officiels, les shelîḥîm (Actes, xxviii, 21). Paul aurait été l'un d'eux lorsqu'il demanda des lettres de créance pour les synagogues de Damas en vue de persécuter les disciples de Jésus (Actes, ix, 2). L'Église chrétienne hérite de cette coutume : de Jérusalem elle envoie Paul, Barnabé et quelques autres à Antioche, munis de leur lettre officielle (Actes, xv, 23). Le shaliaḥ s'appellerait aujourd'hui plénipotentiaire. Selon les rabbins, il doit être considéré comme le mandant lui-même.

Jésus, pour que l' Évangile soit annoncé, choisit douze apôtres qu'il envoie, à qui il donne « autorité sur tous les démons, pouvoir de guérir les maladies » (Luc, ix, 1) et mission de prêcher la pénitence en vue de la conversion. Il les revêt de son autorité : « Qui vous accueille m'accueille et accueille celui qui m'a envoyé » (Matth., x, 40). L'un d'eux, Pierre (Matth., xix, 19), puis les Douze (Matth., xviii, 18) reçoivent les clefs du royaume pour « lier et délier » en son nom. Peu importe ici que le mandat fût ou non temporaire : c'est le progrès de l'institution qu'il faut retenir. Pour le shaliaḥ juif, la représentation était une clause juridique ; pour l'apôtre, elle devient réalité : le maître agit en lui et par lui, dans ses paroles et dans ses actes. Après la Pentecôte, Jésus s'étant révélé comme « le Seigneur » de l'univers, c'est au monde entier que sont envoyés les Apôtres, avec pleins pouvoirs : « Tout pouvoir m'a été donné [...] ; allez donc : de toutes les nations faites des disciples [...]. Et moi je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles » (Matth., xxviii, 18-20).

La mission que donne le Christ, les Apôtres la tiennent de son Esprit, par un don particulier (I Cor., xii ; Rom., xii, 6-8 ; Éph., iv, 11). De là vient que certains, qui ne sont pas des Douze, reçoivent aussi, bien que de façon originale, la grâce et la charge d'apôtre : Paul, Matthias, Barnabé. Tels sont aussi, bien qu'à un moindre titre, leurs successeurs. Il y a cependant une différence essentielle entre les Apôtres – les Douze et Paul – et ceux qui viennent ensuite. C'est en effet sur la foi des Apôtres que l'Église est bâtie : ils en sont les pierres d'angle, les colonnes. Eux seuls ont été « inspirés » pour entendre et diffuser le message de Dieu dans le Christ. La révélation est close avec leur témoignage.

Aux successeurs est confiée la même charge – hormis cette « révélation première » – qu'aux Apôtres, comme on le voit par les lettres de Paul (I Tim., iii ; II Tim., i et ii ; Tit., i, 5). Les chefs des Églises reçoivent toute la réalité du don de l'Esprit communiqué aux Apôtres. Aussi est-ce le même programme apostolique qui se retrouve dans les paroles de Jésus aux Douze et dans les récentes instructions conciliaires aux évêques et aux prêtres (cf. Vatican II, Const. Lumen gentium, 22).

Appliquée aux Apôtres, puis à l'Église, la mission qui leur est confiée se répartit, selon la tradition, en trois fonctions essentielles : la charge prophétique, qui est d'annoncer au monde l'Évangile (c'est le ministère de la prédication) ; le ministère de la sanctification, qui est d'abord de « sanctifier le nom de Dieu », c'est-à-dire de reconnaître Dieu pour ce qu'il est, et aussi de consacrer les hommes à Dieu dans le Christ ; le service pastoral, consistant à éduquer dans la foi les baptisés et à les rassembler dans l'unité.

La mission au sens moderne

Pour la théologie ancienne, et jusqu'au xvie siècle, le terme de mission reçoit un sens déterminé : il évoque l'envoi du Fils par le Père et celui de l'Esprit par le Père (et par le Fils chez les Latins). On distingue, d'une part, les missions divines visibles (telle est l'Incarnation, en laquelle est révélée la filiation : Dieu ne change pas, certes, en envoyant son Fils, mais le Père, le Fils et l'Esprit font que la nature humaine soit unie au Fils ; telle est encore la Pentecôte, mission visible de l'Esprit) et, d'autre part, les missions invisibles : telle est, par exemple, la mission invisible de la grâce, qui rend l'homme capable de connaître et d'aimer Dieu pour lui-même, ou la mission donnée à l'Église d'instruire, de sanctifier, de faire paître le troupeau de Dieu.

Aux xvie et xviie siècles, le terme de mission se spécialise. Il ne recouvre plus l'ensemble des fonctions définies plus haut, mais se met à désigner de façon particulière un certain secteur d'entre elles. La théologie de la mission en fait autant. Ce changement de perspective a des causes historiques. En voici deux.

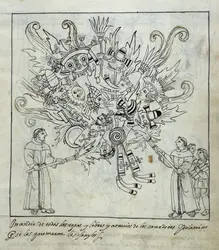

Les nouveaux apôtres

En 1492, Christophe Colomb débarque dans une île de l'archipel aujourd'hui appelé les Bahamas, croyant toucher enfin aux rivages de l'Inde. Les navigateurs ont découvert ce que l'ingratitude des hommes appellera l' Amérique : un continent nouveau, en un temps où l'on pensait naïvement que l'Évangile avait été porté sur toute la terre. On revient donc au temps des Apôtres, et le terme, réservé jusqu'alors aux Douze et à ce qui avait rapport à eux, inaugure une nouvelle carrière, s'appliquant maintenant aux hérauts de l'Évangile dans ces contrées.

Les différences étaient pourtant notables, mais on ne s'y arrête pas. Les premiers Apôtres furent ordinairement persécutés par les empereurs. Les nouveaux sont choisis et envoyés par Leurs Majestés Très Chrétiennes d'Espagne et de Portugal.

Protégés, portés même par le pouvoir, compagnons des armées qui combattent les « Indiens », les nouveaux apôtres sont aussi soutenus par des Églises puissantes, fortement hiérarchisées, solidement organisées en doctrine et en discipline. On est à l'époque de la Contre-Réforme, de l'art baroque, d'une Église « triomphant de l'hérésie ». Pour se donner aux Indiens, la parole de Dieu ne s'anéantit pas, ne prend pas la condition d'esclave, ne devient pas semblable aux hommes qu'elle évangélise, comme l'a fait le Verbe selon l'Épître aux Philippiens (ii, 7). Hormis quelques contestataires qui, tout au long de cette période, sauveront l'honneur de l'Évangile en dénonçant les abus du pouvoir, les prédicateurs profitent plutôt de l'esclavage qui se pratique et utilisent le pouvoir qui les soutient pour presser les populations de se faire baptiser. Sommaire évangélisation ! Pendant longtemps, les Indiens n'auront pas accès à la prêtrise et à l'épiscopat. Le résultat est, aujourd'hui encore, l'absence d'une Église « indienne », même en certains pays de la cordillère des Andes où la population indienne atteint parfois 85 % de l'ensemble. L'Église étend partout sa latinité, hiérarchique, disciplinaire, doctrinale et mentale. Cette extension s'entend également des doctrines en cours : les nouveaux apôtres sont imprégnés des « dogmes » et de la mentalité de la Contre-Réforme, et ils diffuseront plus volontiers les nouveaux catéchismes que l'Écritvre. On insistera sur les « pouvoirs » qui seuls habilitent à porter la parole de Dieu, sur les fonctions sacramentelles qui relèvent de la prêtrise, alors que les réformateurs mettront l'accent sur la charge de la Parole et ne feront bientôt aucune différence de « pouvoir » entre pasteurs et laïcs.

Autorité et mission

Aux xvie et xviie siècles, les monarchies européennes renforcent leurs caractères centralisateurs et absolutistes. L' obéissance devient une vertu clé : Ignace de Loyola en particulier et d'autres avec lui insistent sur la totale disponibilité des sujets au bon plaisir des supérieurs qui les envoient ; le fondateur des Jésuites met l'accent sur la soumission au pape : « Quelle que soit la province où ils voudraient nous envoyer, nous serons tenus d'accomplir notre mission [...] soit qu'ils nous envoient chez les Turcs [...], soit chez n'importe quels hérétiques, schismatiques ou fidèles » (projet soumis à Paul III, 1540). Le terme « envoyer » (latin mittere ; missi, envoyés), fréquemment employé pour désigner une obédience, un mandat impliquant l'autorité de l'envoyeur et la disponibilité de l'envoyé, n'a au xvie siècle aucune connotation spéciale, dès lors qu'on peut aussi bien être envoyé vers telle communauté de « fidèles » en Chrétienté. Peu à peu, cependant, au cours du xviie siècle, le mot se spécialise. La mission en vient à désigner l'envoi le plus dur, le plus caractéristique aussi (on a moins besoin d'être « envoyé » au milieu des fidèles) : vers ceux qui sont le plus loin de la Chrétienté. On envoie en mission chez les Turcs, dans l'empire du Cuzco... Mais, dans le contexte de l'époque, le mot « mission » prend un sens plus juridique que théologique. Ce sont moins des envois de Dieu au monde que des envois d'une partie de la terre – la Chrétienté – aux autres contrées. On ne soupçonne même pas qu'en Chrétienté aussi l'Église « apostolique » soit envoyée au monde, à un monde qui cohabite avec l'Église.

Il faudra longtemps pour qu'on rapproche « missions » et « missions divines ». Aux siècles derniers, aucun manuel de théologie traitant de ce dernier point n'évoquera les missions lointaines. Inversement, les missiologues ne songeront guère à l'habitation de l'Esprit dans l'Église et dans les cœurs.

L'évolution sémantique s'achève dans le premier tiers du xviie siècle. C'est alors que « mission » désigne exclusivement l'apostolat catholique auprès des païens qui sont loin de la Chrétienté.

Pourquoi ce nouveau vocable ? De fait, depuis les origines, l'Évangile n'a cessé de se répandre chez les Gentils, et l'on usait d'autres termes pour le dire. On parlait de « promulgation de l'Évangile », ou d'« Évangile » tout court (au sens paulinien : Gal., ii, 7 ; Rom., xv, 19 ; Philipp., iv, 15). On disait encore : « annonce de la Bonne Nouvelle », « ministère de la Parole », « prédication » ou « prophétie », « illumination des Gentils », « procuration du salut aux nations », « diffusion ou propagation de la foi ». Le dicastère fondé par Grégoire XV en 1622 s'appelle encore Congregatio de propaganda fide. Un bon siècle plus tard, l'usage du mot étant plus ferme, on l'eût appelé de missionibus.

L'usage privilégié (et spécialisé) de ce terme a sans doute deux raisons. D'abord, la foi ne se diffuse plus comme aux origines, de proche en proche. Pour évangéliser les païens, il ne suffit plus de rayonner autour de soi ; il faut partir, courir une aventure individuelle et sociale, et en avoir les moyens. Ne part pas qui veut : sauf exceptions (concernant les responsables), il faut être envoyé. Ce départ appelle un mot pour le désigner. Or ce mot, seconde raison, est tout prêt : c'est celui de mission, qui connaît au xviie siècle une si grande valeur. Il évoque non d'abord l'Évangile, mais le mandat. Il met en relief l'autorité de l'envoyeur, la soumission de l'envoyé. Toute la mission moderne se ressent de l'accent mis ainsi sur l'envoi hiérarchique. La mission part d'en-haut, elle « va vers », elle « descend » vers les infidèles ; elle agit avec autorité ; elle parle, enseigne, elle n'a cure d'écouter. Elle exporte ses propres structures de Chrétienté, les imposant de l'extérieur aux pays conquis, puis colonisés. La mission en vient à signifier l'évangélisation des pays lointains telle qu'on la conçoit au xvie siècle, dans le climat de la Contre-Réforme, des nouveaux ordres et des conquistadores. Elle est l'œuvre de ceux qu'on appelle non des évangélisateurs, mais des missionnaires.

Dans le même temps, le mot de prédication – qui traduit le kerugma du Nouveau Testament, l'annonce de la Bonne Nouvelle aux nations – connaît un affadissement. Au xiiie siècle, l'ordre des Prêcheurs évoque encore, au moins en grande partie, ce sens. Au xixe siècle, le prédicateur n'est plus que l'orateur sacré des assemblées chrétiennes. Le sens s'est retourné : il ne regarde plus les infidèles mais les fidèles.

Pour ces deux raisons sans doute : nouveauté de l'aventure du départ, complaisance en une spiritualité du mandat, le terme « mission » acquiert au xviie siècle ses titres à signifier « l'envoi spécial de certains hommes pour évangéliser les nations non chrétiennes hors d'Europe ».

Dans le protestantisme, cependant, il en va d'une manière sensiblement différente. Pour des raisons complexes, les réformateurs n'ont pas insisté sur la charge des Églises concernant l'évangélisation des nations lointaines. Ceux qui s'en vont, au xviiie et surtout au xixe siècle, ne sont pas « envoyés » par d'autres, mais simplement poussés par l'Esprit. Ils constituent d'eux-mêmes, bien qu'ils soient issus de confessions différentes, telle ou telle société de mission tout à fait autonome. Toutes ces sociétés engendrent des « missions » qui, au milieu du xxe siècle, seront appelées souvent « jeunes Églises ». Par la suite, en 1961, le Conseil international des missions (créé en 1921) sera intégré au Conseil œcuménique des Églises.

Signification actuelle du terme « mission »

Les mots ont leur destin : par un curieux retournement, le terme de mission (et de missionnaire) est de plus en plus abandonné dans ces pays que, depuis le xviie siècle, on disait « de mission ». On parle de la nécessité de « démissionaliser », comme on dit « décoloniser ». En terre d'Islam, le mot est d'ailleurs traduit par un vocable signifiant « action de convertir, de recruter pour soi, de faire des prosélytes ». En revanche, c'est dans l'ancienne Chrétienté qu'il est de bon ton de devenir missionnaire. Dès lors, où est la mission ? Et que signifie être missionnaire ?

La question se pose d'autant plus que le renouveau théologique de ce siècle a fait redécouvrir l'importance de la note « apostolique » de l'Église et l'extension de la « mission » – à partir de l'envoi du Père – qui lui est impartie : annoncer l'Évangile, enseigner, sanctifier, éduquer, conduire dans la voie évangélique de la justice et de la charité. On se préoccupe donc de rattacher cette partie de la mission de l'Évangile – évangéliser les païens – à tout l'ensemble de ses responsabilités d'une part, et d'autre part à l'envoi originel par le Père et le Fils, autrement dit aux « missions divines ». On ne parle donc plus de Chrétienté envoyant à des pays dits de mission, mais du Père envoyant son Église tout entière en tout lieu du monde (y compris en Chrétienté).

Les déterminations nécessaires

Appliqué aux différentes charges qui sont celles de toute l'Église : enseignement, sanctification, salut, le mot de mission comporte alors une multitude de sens à préciser dans chaque cas.

On parlera de mission de première évangélisation pour l'annonce de la Bonne Nouvelle aux non-chrétiens ou non-croyants, de mission catéchétique (ou catéchèse) pour le développement et l'approfondissement de ce premier enseignement, de mission de sanctification, de mission pastorale interne, etc. On réserve toutefois le titre de missionnaires à ceux qui inaugurent la proclamation de l'Évangile.

C'est ainsi également qu'on multiplie les distinctions pour spécifier les « missions d'évangélisation » dont on parle : missions selon les âges de croissance de la foi dans un peuple, mission « première » ou « commerçante », mission progressante auprès de quelque « jeune Église » ; mission externe auprès des groupements de non-chrétiens, mission interne auprès de groupes de chrétiens « mal croyants » ; mission extérieure dans les nations globalement regardées comme non chrétiennes, intérieure dans les autres. « Pays de mission », terme juridique ou canonique, désigne les territoires relevant de la Congregatio de propaganda fide. On parle encore de missions « auprès des Juifs », « en terres d'Islam », « près des religions africaines » (détermination spécifique de la mission par la religion à laquelle elle est confrontée) ; de missions « auprès des athées occidentaux », en « civilisation bouddhique », « indienne » (détermination spécifique par la culture rencontrée) ; de mission « auprès des prostituées, des proxénètes, des divorcés remariés, des homosexuels, des membres d'une mafia criminelle », que tous ces gens soient ou non chrétiens (détermination spécifique par les mœurs auxquelles l'Évangile s'oppose). Dans la complexité actuelle des rapports de l'Église et du monde, le mot de mission ne comporte de sens précis que par le qualificatif qui le spécifie.

Esquisse d'une théologie missionnaire

Une nouvelle théologie, née avec les premiers travaux du P. Streit (1907), s'est peu à peu mise en place, développée et approfondie.

Les catholiques et les protestants, dont l'histoire est toute différente, s'accordent aujourd'hui sur cette définition : la mission (de première évangélisation) est l'activité fondamentale de l'Église lorsque, envoyée par le Père au monde pour le sauver, elle rencontre celui-ci. C'est en ce sens qu'on en parlera dorénavant. Le monde s'entend ici naturellement, non point de l'humanité aimée de Dieu dont parle l'Évangile – « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique » (Jean, iii, 16) –, mais de celle qui est devenue hostile à Dieu ou qui n'est pas encore pleinement réconciliée avec lui. Le monde, en ce sens, se retrouve aussi bien en terre païenne, dans les zones non chrétiennes ou non croyantes des pays chrétiens, et dans cette part du fidèle non encore convertie et qui milite contre l'Esprit, ou à tout le moins n'agit pas en lui. On parle d'activité « fondamentale » pour la désigner comme l'action source dont dépendent toutes les autres. On entend par « missiologie » la discipline qui étudie cette activité, par « missiographie » la description concrète des missions auprès des non-chrétiens.

Parmi les expériences, les recherches, les études d'aujourd'hui, on peut indiquer les lignes d'évolution suivantes.

Fins et moyens

Du point de vue des fins de la mission, la conception des missionnaires est passée par différentes étapes. Au xvie siècle encore, on partait pour « délivrer les âmes de l'enfer » auquel tous les païens étaient censés être destinés. Dans la suite, on partit pour « sauver les âmes » et leur enseigner l'Évangile pour « les convertir » et les intégrer à l'Église. Au début de ce siècle, on dénonça (notamment le P. Charles, S.J.) cette visée individualiste. Les encycliques missionnaires insistent sur la « plantation de l'Église » comme fin de la mission.

Seule l'Église, en effet, peut assurer la transmission de l'Évangile et de la foi. Pour éviter cependant que la plantation de l'Église ne soit comprise comme une multiplication « d'agences », à la manière d'une firme internationale, on préfère dire parfois que le but est d'annoncer l'Évangile, ou la Parole, étant entendu que la Parole de Dieu « convoque » (ecclesiaveut dire convocation) une assemblée de croyants. L'Église, disait-on au temps des cathédrales, c'est « la foi et les sacrements de la foi », autrement dit : la foi et toutes ses expressions sociales et visibles.

La réflexion missionnaire comme la pratique deviennent très sourcilleuses quant aux moyens. On est loin de la capitulatio de partibus Saxoniae, au temps de Charlemagne ; loin du requerimiento tel que le pratiquaient les Espagnols pour mettre les Indiens en demeure d'embrasser le christianisme ; loin des croisades, loin même de ce « commerce » subtil, soit de biens, soit de bons services grâce auxquels on mettait de son côté les meilleurs atouts pour « avoir » des « conversions ». À vrai dire, la gratuité du témoignage serait impossible si le seul témoignage à rechercher n'était pas celui de la charité gratuite.

Agents de l'évangélisation

Il est dangereux de faire de l'évangélisation le monopole de quelques spécialistes : les missionnaires. Pourtant, s'il n'y a pas de missionnaires, qui partira ? Or, c'est toute l'Église qui doit, selon l'expression du P. M.-D. Chenu, « être en état de mission ». Les missionnaires ne seront pas des « monopolisateurs », mais des hommes qui rappellent aux chrétiens leur mission, et les y guident.

Contenu de l'Évangile à transmettre

Tant qu'on apportait l'Évangile d'en-haut, sans écouter les autres, en leur imposant une parole apprise ailleurs, on assimilait purement et simplement Écriture et Parole de Dieu. Or, Jésus n'a pas demandé à des « livres » – ou à des éditeurs – de faire connaître son dessein aux nations ; c'est à des apôtres qu'il a enjoint d'être ses témoins. La parole de Dieu est toujours à « réinventer » par le cœur et par l'esprit de celui qui la propage, tandis qu'il cherche à rejoindre les aspirations que Dieu a placées dans le cœur des auditeurs-interlocuteurs. La Parole, qui ne saurait se passer d'hommes vivants, serait morte, et « inaudible », si elle n'était également révélatrice de la vie qu'ils entendent mener. Précédant ou accompagnant l'annonce explicite de l'Évangile, la vie de foi du missionnaire demeure fondamentale. En dépit de leur utilité, publicité, propagande, mass media ne la peuvent remplacer.

Activité missionnaire

Il s'agit, en un premier temps, de vivre avec le peuple à qui l'Évangile doit être annoncé : le missionnaire ne doit pas parler du dehors, à la façon d'un professeur. Il doit s'enfouir dans les profondeurs du tissu social, aller vers les pauvres afin de suivre le Christ qui nous a montré ce chemin. Il sera aussi présent aux carrefours de la vie, là où se nouent les relations sociales qui modèlent une société. Il doit enfin partager non seulement la langue des gens, mais encore leurs joies et leurs épreuves collectives. En un deuxième temps, il s'agira surtout de dialoguer. La mission moderne n'est pas enseignement unilatéral, mais effort pour une « conversion » mutuelle, tant des chrétiens que de leurs interlocuteurs : les uns et les autres sont en quête d'une saisie plus totale de la vérité. Le missionnaire s'avise ainsi que la vérité, à laquelle il adhère cependant de toutes ses forces, demeure obscure jusqu'à ce qu'il la rencontre face à face au dernier jour. Jusque-là, il interroge et s'interroge. En troisième lieu, il s'agira d'éveiller l'humain. C'est le problème actuel du développement et de la prise de conscience. Le « développement » est l'avancée vers l'optimum de l'« être » par la médiation de tous les « avoirs » – nourriture, habillement, connaissances, éducation – nécessaires pour chaque peuple et pour chaque personne, en un temps donné, en vue de cette avancée. En un sens, la mission s'identifie à ce développement, car la foi, pour le croyant, constitue la qualification ultime de l'être humain (encyclique Populorumprogressio, 21). Mais le problème n'est pas simple : l'accumulation des avoirs peut, aussi bien que la pénurie, entraîner le sous-développement de l'être. Nous connaissons mal la juste proportion et la détermination précise des avoirs qui conviennent à un peuple ou à une personne pour son développement harmonieux, à une époque donnée. La proportion est toujours à trouver, et cette recherche constitue un des problèmes clés de l'évangélisation aujourd'hui, tant pour fixer ce rapport harmonieux que pour dénoncer les faux programmes qui entravent le développement authentique de l'homme. Une « monoproduction » peut enrichir un pays et aliéner les masses ; un système scolaire peut multiplier les bacheliers... et les chômeurs. De là procède ce que les Brésiliens appellent la « conscientisation » : l'action par laquelle on fait prendre conscience à un peuple de ses besoins, de la justice qui le concerne, de sa dignité. En quatrième lieu, il s'agit de promouvoir l'amour. Cela pourrait aussi résumer le programme de la mission. Dans le Nouveau Testament, en effet, les dix préceptes se ramènent à deux, amour de Dieu, amour du prochain, et les deux se ramènent au second. Tout est donc récapitulé dans cet amour du prochain, du moins s'il ne fait acception de personne, s'il tend à englober même l'« ennemi », et cela jusqu'à en mourir, comme le Christ. La mission n'a rien d'autre à « dire », rien d'autre à montrer. Mais elle doit – cinquième temps – montrer comment cela s'inscrit dans la Croix glorieuse du Christ, révélatrice de ce que Dieu est pour les hommes, et de ce que les hommes doivent être pour Dieu et entre eux.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jean BAUBÉROT : directeur d'études émérite du groupe Sociétés, religions, laïcités au C.N.R.S.

- Henry DUMÉRY : professeur de philosophie à l'université de Paris-X-Nanterre

- Antonin-Marcel HENRY

: religieux dominicain, ancien directeur de la revue

Parole et mission - Anastasios YANNOULATOS : archimandrite

Classification

Médias

Autres références

-

AFRIQUE (Structure et milieu) - Géographie générale

- Écrit par Roland POURTIER

- 24 463 mots

- 27 médias

...vague de christianisation est contemporaine de la colonisation. En Afrique centrale et australe, les populations animistes ont adhéré en grand nombre à la nouvelle religion apportée par des missions rivales, catholiques ou protestantes. L'action missionnaire n'a eu, en revanche, aucun succès dans les... -

AFRIQUE (Histoire) - De l'entrée dans l'histoire à la période contemporaine

- Écrit par Hubert DESCHAMPS , Jean DEVISSE et Henri MÉDARD

- 9 656 mots

- 6 médias

...l'Afrique soudanaise et sur la côte de l'océan Indien. Le christianisme, sous sa forme copte orthodoxe, est implanté en Éthiopie depuis plus longtemps encore. Les missionnaires européens connaissent alors quelques succès localisés (les royaumes du Lesotho, de Madagascar, du Bouganda...). Leur tâche est facilitée... -

AFRIQUE DU SUD RÉPUBLIQUE D' ou AFRIQUE DU SUD

- Écrit par Ivan CROUZEL , Dominique DARBON , Benoît DUPIN , Encyclopædia Universalis , Philippe GERVAIS-LAMBONY , Philippe-Joseph SALAZAR , Jean SÉVRY et Ernst VAN HEERDEN

- 29 789 mots

- 28 médias

La naissance de la littérature noire est indissociable de l'œuvre accomplie par lesmissions. Cela s'explique aisément : l'accès à la culture passait nécessairement par ces lieux. La mission recueille les trésors de la tradition orale, et elle veille à la conservation du vieux fonds africain. En 1916,... -

AFRIQUE NOIRE (Culture et société) - Littératures

- Écrit par Jean DERIVE , Jean-Louis JOUBERT et Michel LABAN

- 16 571 mots

- 2 médias

- Afficher les 86 références

Voir aussi

- PORTUGAIS EMPIRE COLONIAL

- ISLAM, histoire

- CHRÉTIENTÉ MÉDIÉVALE

- PRÉDICATION

- QUBILAI ou KŪBILĀY ou KUBILAI (1215-1294) grand-khan des Mongols (1260-1294)

- AMÉRIQUE ESPAGNOLE

- ÉTIENNE DE PERM saint (mort en 1396)

- KASSATKINE NIKOLAÏ NIKOLAÏEVITCH (1836-1912)

- MISSIONS ORTHODOXES

- SHALIAḤ

- HARALD Ier (mort en 863 env.) roi de Danemark

- ESPAGNOL EMPIRE COLONIAL

- ÉVANGILE

- IMPÉRIALISME CULTUREL

- OBÉISSANCE

- PRIMITIVE ÉGLISE

- RUSSIE, histoire, des origines à 1801

- RUSSIE, histoire, de 1801 à 1917

- ÉGLISE HISTOIRE DE L', des origines au concile de Trente (1545)

- ÉGLISE HISTOIRE DE L', du concile de Trente à nos jours

- ÉVANGÉLISATION

- PAROLE DE DIEU