MITTELEUROPA

Article modifié le

L'identité littéraire de l'Europe centrale

L'Europe centrale du xxe siècle apparaît comme cette autre Europe dont l'identité aura d'abord été définie par la littérature. Dans cette aire multiculturelle, la « république des lettres » a longtemps été au cœur de la res publica. La première configuration de l'identité culturelle de l'Europe centrale apparaît à l'époque où la Renaissance et le baroque se répandent à l'époque moderne en Mitteleuropa à travers les cours de Vienne, de Prague, de Cracovie et d'Ofen (en Hongrie), qui entretenaient, surtout depuis le xve siècle, des liens étroits avec l'Italie. Cette Renaissance « retardée » fusionne avec l'art et l'esprit baroques et marque très profondément et très durablement toute la région centre-européenne.

Un autre facteur déterminant de la constitution d'une république des lettres en Europe médiane aura été la réaction à l'invasion et à la menace des Ottomans. Le poète humaniste se doit d'appeler alors à la défense contre le péril ottoman. C'est dans cet esprit que Conrad Celtis a fondé autour de 1500 la société Sodalitas litteraria Danubiana qui réunissait des humanistes allemands, hongrois, slaves, bohémiens et valaques.

Troisième moment déterminant de l'histoire culturelle de l'Europe médiane : la Réforme et la Contre-Réforme. En Allemagne du nord et du centre, un nouveau système culturel se forme, en rupture avec l'Europe centrale latine et italienne. La Réforme va susciter en Europe centrale le premier grand mouvement de prise de conscience des cultures nationales et de valorisation des langues populaires, par exemple chez les Tchèques ou chez les Slovènes. À l'opposé, la Contre-Réforme érige le style baroque en style officiel, et il faudra attendre deux siècles pour que, à la fin du xviiie siècle, les initiatives de Joseph II réalisent une première synthèse des Lumières allemandes et du Baroque centre-européen, tout en cherchant à imposer l'allemand, après le latin, l'italien et le français, comme la lingua franca de la Mitteleuropa, ce qui lancera par réaction le mouvement inexorable des nationalités contre la germanisation.

Herder et l'identité nationale

La production du national, par la philologie qui exalte les traditions littéraires orales et écrites, et par la linguistique qui codifie le mode d'écriture, la grammaire, le vocabulaire, correspond à un modèle allemand que l'on pourrait appeler « herdérien ». La diffusion du système théorique de Johann Gottfried Herder parmi les peuples d'Europe centrale apparaît comme une des étapes essentielles de la formation d'une Mitteleuropa culturelle. Les intellectuels hongrois, roumains, polonais, tchèques, serbes, croates, slovènes, etc. forgent au contact des textes de Herder la conviction qu'il n'y a pas d'amour de la patrie sans amour de la langue maternelle et que le poète populaire et le poeta doctus sont les vrais pères de la nation, bien plus que les princes et les têtes couronnées, qui se moquent des frontières linguistiques et des aires culturelles, leur préférant les territoires dynastiques. Ces intellectuels et ces écrivains fondateurs ou redécouvreurs de l'identité nationale commenceront par citer et par commenter Herder en allemand avant de défendre et d'illustrer leur propre langue et de construire leur res publica autour de son propre Parnasse littéraire.

Qu'est-ce que la littérature ? À cette question qu'il ne se posait pas, parce que la chose allait de soi, Herder eût sans doute répondu que la littérature, c'est d'abord la langue, donc le peuple, toute la production poétique orale de cette langue et de ce peuple, mais aussi toute la production écrite, la littérature au sens habituel du mot, ainsi que les doctrines religieuses et la philosophie, l'histoire, les savoirs. On ne saurait trop insister sur l'extraordinaire importance du rôle de la littérature selon Herder. C'est l'écrivain qui est l'interprète de l'identité nationale, et non le prince qui se pique de parler français avec ses courtisans. On comprend les raisons de son succès dans toutes les aires linguistiques d'Europe centrale.

Du transnationalisme au cosmopolitisme

L'idée d'un Saint Empire romain germanique, garant des équilibres au milieu de l'Europe, réapparaît à chaque fois que l'Europe centrale traverse une crise historique. Pour Leibniz, il s'agit de surmonter le terrible traumatisme de la guerre de Trente Ans et de défendre le Reich allemand, devenu impuissant, contre Louis XIV, à l'ouest, et contre les Turcs, à l'est. À l'époque de la Révolution française et des guerres qui bouleversent l'ordre ancien de l'Europe centrale, Novalis conçoit l'utopie d'un Saint Empire européen réunissant toute la chrétienté, tandis qu'au même moment Hegel considère avec perplexité la Constitution de l'ancien Reich, cet ensemble politique sans État qui est à l'opposé de la conception de l'État-nation.

Tels sont les deux grands principes de l'histoire culturelle de l'Europe centrale/Mitteleuropa : le principe herdérien de l'invention des identités culturelles nationales par le biais de la philologie et le principe « romain germanique » d'une communauté de civilisation transnationale. À l'origine, les deux principes se complétaient dans une vision cosmopolite de l'Europe à la fois une et diverse. Mais lorsque l'idée de nation se transforme en nationalisme, le principe herdérien est dénaturé. La vision d'une communauté dans la diversité fait place à l'affrontement des impérialismes, tant il est vrai que même certaines petites nations ne sont pas immunisées contre la folie des grandeurs qui s'exerce aux dépens des nations voisines.

Au xxe siècle, c'est au moment où les Empires centraux disparaissent que ces représentations d'un ordre fédératif et d'une culture humaniste cosmopolite font retour. « „L'Europe centrale“ n'est qu'un terme symbolisant les besoins du jour », écrit Hugo von Hofmannsthal en décembre 1917 dans sa conférence sur « La vocation de l'Autriche ». Et dans ses notes pour un article sur l'idée de l'Europe, nous trouvons ces mots : « Lutte millénaire pour l'Europe, mission millénaire confiée par l'Europe, foi millénaire en l'Europe. Pour nous, qui demeurons sur le sol de deux Empires romains, Allemands, Slaves et Latins, élus pour porter un sort et un héritage communs – pour nous, en vérité, l'Europe est la valeur fondamentale de la planète. »

Ces « visions spatiales » de la littérature européenne sont la réponse humaniste au chaos contemporain. La conviction que la littérature européenne est une « unité spirituelle », une sorte de substance culturelle impérissable, s'exprime à l'heure où l'Europe retourne à la barbarie. C'est dans le même contexte de crise que se situe, durant l'entre-deux-guerres, le regain des discussions sur le baroque, que Josef Nadler, historien de la littérature autrichienne, présente comme le condensé de toute l'identité culurelle de la monarchie habsbourgeoise et de l'Europe centrale danubienne, un style permanent, avec quelques variations, de la Renaissance au temps présent, décelable dans tous les domaines (littérature, architecture, arts plastiques, musique, arts du spectacle, philosophie et politique), et caractérisant un type humain, « l'homme baroque ».

Les grandes catastrophes européennes du xxe siècle transforment le mythe habsbourgeois et par-delà ce mythe, la mémoire du Saint Empire romain germanique, en une utopie rétrospective de coexistence des nationalités dans un espace culturel cosmopolite, en une république des lettres couvrant un vaste territoire centre-européen, de l'Italie aux rivages de la mer Baltique.

D'autres approches de la Mitteleuropa permettent de mieux s'affranchir de l'histoire des empires et de la géopolitique. C'est le cas surtout de l'Europe centrale juive, anéantie par la Shoah, qui a représenté pendant plusieurs siècles une autre communauté centre-européenne. Dans quelques hauts lieux de la littérature de langue allemande en Europe centrale, à Prague, autour de Kafka, en Galicie, terre natale de Joseph Roth, en Bucovine, ce territoire dont Paul Celan a rendu le nom célèbre, ce sont les créateurs juifs qui ont donné leur physionomie bien reconnaissable aux « centres périphériques » de la littérature de langue allemande.

Sa marginalité existentielle (par rapport à la culture allemande « nationale », par rapport aux nationalités tchèque, polonaise, ukrainienne, mais aussi par rapport au judaïsme de culture yiddish ou hébraïque) explique que cette littérature juive de langue allemande, non seulement occupe une place à part – éminente – dans l'histoire de la littérature allemande, mais constitue peut-être même une autre littérature, qu'il faudrait appeler « juive allemande ». Les utopies rétrospectives de Joseph Roth, dans ses splendides romans du mythe habsbourgeois où s'exprime une vision de l'Europe centrale animée par l'esprit spontanément universaliste d'un intellectuel juif issu des confins polonais et ukrainiens, rejoignent les rêves hofmannsthaliens.

Une idée de l'Europe

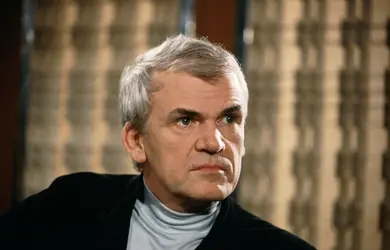

Dans les années 1980, plusieurs exilés ou dissidents antisoviétiques – György Konrád à Budapest, Milan Kundera et Danilo Kïys à Paris – ont relancé la discussion sur la Mitteleuropa. Le texte de Milan Kundera, d'abord publié à Paris en novembre 1983, est devenu célèbre sous le titre La Tragédie de l'Europe centrale que portait la version américaine d'avril 1984. Les résistants antisoviétiques de novembre 1956, à Budapest, écrit Kundera, se battaient pour leur patrie et pour l'Europe. Douze ans plus tard, la répression du Printemps de Prague, en 1968, devait à nouveau réveiller la mémoire de l'Europe centrale, et le mythe d'un âge d'or, dont les années 1920 avaient marqué l'épilogue.

Mais cette mémoire contient aussi les épisodes funestes qui jalonnent l'histoire des « petites nations », maintes fois soumises à l'épreuve de leur fragilité, exposées parfois à des menaces mortelles. Les nations d'Europe centrale ont, sans doute avant les autres, fait l'expérience d'un déclin prolongé parfois durant des décennies, voire des siècles. Les grands romans centre-européens, ceux de Hermann Broch, Robert Musil, Jaroslav Hašek et Franz Kafka, sont des méditations sur la fin possible de l'humanité européenne. La tragédie de l'Europe centrale, c'est la tragédie de l'Europe tout court. Lorsque tombera le rideau de fer, concluait Kundera dans son texte de 1983-1984, les peuples d'Europe centrale s'apercevront que l'Europe littéraire a cessé d'être considérée comme une valeur par les Européens eux-mêmes.

À peu près à la même date, l'écrivain hongrois György Konrád, en juin 1984, publiait la version allemande de son essai sur Le Rêve de la Mitteleuropa, d'abord présenté sous la forme d'une conférence à Vienne en mai 1984. De toute évidence, sa perspective était sensiblement différente de celle de Milan Kundera : la Mitteleuropa évoquait pour lui, en premier lieu, l'Autriche-Hongrie de la belle époque. L'esprit centre-européen est une attitude, une vision du monde, une sensibilité esthétique qui prend en compte la complexité et le multilinguisme, une « stratégie » consistant à comprendre même ses ennemis mortels. L'esprit centre-européen consiste à accepter la pluralité comme une valeur en soi ; en somme, il représente « une autre rationalité », affirmait G. Konrád.

Dans plusieurs entretiens publiés entre 1986 et 1989, le romancier Danilo Kiš, qui se définissait lui-même comme un Yougoslave écrivant en serbo-croate, parlait de sa « destinée de Juif d'Europe centrale-orientale ». « Il y en a, ajoutait-il, qui pensent qu'une telle destinée devrait justement me conférer un sentiment d'identité. Je n'en crois rien. Pas parce que je ne suis qu'à demi juif, mais parce que j'ai vécu et que je vis encore dans plusieurs cultures, dans plusieurs langues, dans plusieurs pays. » Précisant qu'il n'était pas favorable à l'idée de « littérature des minorités », il affirmait : « Ma patrie se trouve dans la littérature et je suis pour la conception goethéenne de la littérature, pour une Weltliteratur. »

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Jacques LE RIDER : directeur d'études à l'École pratique des hautes études

Classification

Médias

Autres références

-

CANETTI ELIAS (1905-1994)

- Écrit par Jacques LE RIDER

- 2 424 mots

- 1 média

Ayant connu dans son enfance la Belle Époque à l'est de l'Europe, en Bulgarie, puis à l'ouest, en Angleterre, avant de vivre en Autriche et en Allemagne les années convulsives de l'entre-deux-guerres, Elias Canetti est, selon les mots de Claudio Magris, « une des voix de cette... -

LA CONSCIENCE DE ZENO, Italo Svevo - Fiche de lecture

- Écrit par Gilbert BOSETTI

- 988 mots

- 1 média

Après l'insuccès de ses deux premiers romans, Une vie (1892) et Sénilité (1897), ignorés par la critique italienne alors que leur auteur n'est encore à Trieste qu'un sujet de l'Empire austro-hongrois, Italo Svevo (1861-1928) a renoncé à toute ambition littéraire. Toutefois, bien qu'absorbé...

-

HARMONIA CÆLESTIS (P. Esterházy)

- Écrit par Jacques LE RIDER

- 936 mots

- 1 média

Dans la magnifique floraison de la littérature hongroise d'aujourd'hui, se détache l'œuvre puissante et originale de Péter Esterházy. Depuis Trois anges me surveillent (1989), Le Livre de Hrabal (1990), Une femme (1998) et L'Œillade de la comtesse Hahn-Hahn - en descendant le Danube...

-

L'HOMME SANS QUALITÉS, Robert Musil - Fiche de lecture

- Écrit par Jacques LE RIDER

- 1 078 mots

- 1 média

Dans la deuxième partie se développe « l'Action parallèle » : un comité d'intellectuels et de hauts responsables politiques, économiques et militaires viennois s'efforce de programmer un événement autrichien qui serait capable de faire écho et contrepoint aux cérémonies de l'anniversaire de l'avènement... - Afficher les 14 références

Voir aussi

- EUROPE, histoire

- HISTOIRE LITTÉRAIRE

- AUTRICHE-HONGRIE ou AUSTRO-HONGROIS EMPIRE

- LITTÉRATURE THÉORIES DE LA

- WEININGER OTTO (1880-1903)

- MAUTHNER FRITZ (1849-1923)

- POLOGNE, histoire, de 1764 à 1914

- POLOGNE, histoire, de 1914 à 1945

- ALLEMANDE LANGUE

- AUTRICHIENNE LITTÉRATURE

- ALLEMANDES LITTÉRATURES

- JUIVE LITTÉRATURE

- JUIF HISTOIRE DU PEUPLE

- ALLEMAGNE, histoire, de 1806 à 1945

- RUSSIE, histoire, de 1801 à 1917

- LANGAGE & SOCIÉTÉ