MOGHOLS

Article modifié le

En dépit du terme « moghol », dérivé de « mongol », qu'on lui applique, la dynastie qui règne en Inde de 1526 à 1858, avec des fortunes diverses, n'est pas considérée par les historiens comme étant d'origine mongole. Bien que prétendant descendre lointainement, et par sa mère, de Chingiz khān (Gengis khān), Bāber, le fondateur en Inde de la dynastie moghole, était un Turc Chaghātai, qui, par son père, descendait de Timūr-Lang (Tamerlan), Turc Barlās régnant à Samarcande à la fin du xive siècle et qui envahit l'Inde en 1398. Le déclin de la puissance timouride dans le Turkestan est la cause directe de l'émergence, en Inde, de l'Empire dit moghol, puisque Bāber, chassé de son domaine du Ferghāna par l'invasion des Uzbeks, s'établit à Kāboul et, informé des difficultés d'Ibrāhīm Lodi à Delhi, occupe Lahore en 1524. La victoire de Pānīpat, le 21 avril 1526, lui ouvre la route de Delhi.

L'Empire moghol se maintient en Inde pendant plus de trois siècles et quatre souverains se succèdent de père en fils en l'espace de cent cinquante ans (1556-1707), permettant ainsi une remarquable stabilité de l'administration et un épanouissement, parfois somptueux, de la vie sociale et culturelle. C'est à propos de ces quatre empereurs Akbar, Jahāngīr, Shāh Jahān, Aurangzeb, qu'on a pu utiliser l'expression de « Grand Moghol ». Si Bāber, en instaurant la dynastie moghole, est devenu une figure majeure de l'histoire universelle, Aurangzeb, le dernier Grand Moghol, doit être tenu – tel est le jugement du poète-philosophe Iqbāl, père spirituel du Pakistan – pour « le fondateur de la nationalité musulmane en Inde ».

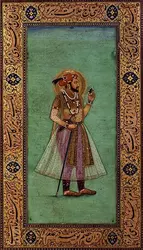

Dans toutes ses manifestations – architecture, peinture, arts mineurs –, l'art des Moghols témoigne de qualités très attachantes : équilibre et mesure, somptuosité discrète et raffinée, soin dans l'exécution. Il est également doté d'une originalité certaine qui lui a permis, à partir de formules empruntées tant à la Perse qu'à l'Inde, de créer un style particulier, lequel a lui-même largement influencé les cours princières de l'Inde hindoue du xviie au xixe siècle.

Histoire

Les débuts : Bāber et Humāyūn

Après avoir démantelé le sultanat de Delhi, Bāber eut à faire face à la puissance rajpoute qu'il mit à la raison au cours de l'année 1527. En mai 1529, presque tous les chefs afghans se rallient à la cause de Bāber, qui signe ensuite un traité de paix avec le roi du Bengale, ce qui lui permet d'établir sa suzeraineté sur la province du Bihār. Malheureusement, le règne de Bāber en Inde fut de courte durée puisque sa mort survint le 26 décembre 1530, à Āgrā. Bāber a laissé un portrait précis de lui-même dans ses Mémoires, rédigés en turc oriental et qui sont un des livres les plus captivants.

Humāyūn, fils de Bāber, dut céder d'importants territoires à ses trois frères pour essayer de se les concilier. D'autre part, le souverain du Goujrate oblige Humāyūn à défendre sa capitale, Āgrā, et à abandonner, en 1536, la province de Mālwā que les troupes mogholes avaient réussi à occuper avec beaucoup de difficultés. Mais l'ennemi le plus redoutable de Humāyūn fut Sher khān, chef afghan devenu maître de la province du Bihār et qui tentait de s'emparer du Bengale. Sher khān, par d'astucieuses manœuvres, attira Humāyūn jusqu'au Bengale, puis, le prenant à revers, coupa les communications avec la capitale moghole. Humāyūn subit deux graves défaites : l'une à Chaunsā en 1539, l'autre près de Kanauj en 1540. Commence alors pour Humāyūn un long exil qui devait durer quinze ans, pendant lequel règne dans l'Inde du Nord la dynastie Sūr. Cependant, Humāyūn n'avait pas perdu tout espoir de reconquérir son trône : il s'empare de Kaboul en 1547, puis traverse l'Indus, marche sur Lahore, met en déroute les troupes afghanes à Sarhind en juin 1555, et entre triomphalement à Delhi un mois plus tard. Un accident met fin prématurément au règne de Humāyūn en juillet 1556. Son fils Akbar, né en exil, a treize ans.

L'apogée

Akbar

Avec Akbar, débute la période dite des Grands Moghols. Après avoir vaincu, à Pānīpat, l'hindou Hīmū en novembre 1556 et rétabli l'ordre au Penjāb en 1557, Akbar rentre à Delhi en avril 1558 pour affronter les rivalités de clans : d'une part, les défenseurs de Bayram khān, loyal serviteur de la dynastie moghole, mais qui était fort jaloux de son rôle auprès d'Akbar ; d'autre part, le parti du harem dont l'influence était souvent néfaste. Bayram khān fait donner au nouvel empereur un précepteur persan, Mīr Abdul Latī, qui lui enseignera le principe de sulh-i-kull (tolérance universelle), ce qui aura une grande importance pour l'orientation ultérieure des idées religieuses d'Akbar. En 1560, ce dernier décide de prendre en main l'administration de l'empire et demande au régent Bayram khān de faire le pèlerinage de La Mecque (accomplir le hadjdj était alors considéré comme une sorte de bannissement). Bayram khān est, d'ailleurs, mystérieusement assassiné en 1561. Mais Akbar subira encore pendant quelques années l'influence du parti du harem.

La province de Mālwā est occupée, le Goujrate est pacifié et le Bengale annexé, si bien qu'en 1576 Akbar a reconstitué l'empire du nord de l'Inde. En 1583 est promulguée une série de réformes administratives concernant en particulier l'état-civil, les affaires religieuses et le contrôle des prix.

Akbar se trouve à l'apogée de sa puissance en 1595 : il gouverne alors toute l'Inde du Nord, de Kaboul au Bengale ; le Goudjerate et l'Orissā ont fait acte d'obéissance. Akbar se tourne alors vers le Dekkan. Entre 1596 et 1605, date de la mort de l'empereur, les territoires conquis seront organisés en trois provinces nouvelles : Ahmadnagar, Berar et Khāndesh.

Jahāngīr

Fils aîné d'Akbar, Jahāngīr se couronne lui-même empereur en novembre 1605 : il a trente-six ans. L'année suivante, il doit faire face à la rébellion de son propre fils, Khusrau qui, avec l'aide de Gurū Arjūn Singh, guide religieux des Sikhs, met le siège devant Lahore ; Jahāngīr pardonne à son fils après l'avoir vaincu, mais fait exécuter ses alliés, ce qui aura pour conséquence de créer une rancune tenace de la part des Sikhs contre l'Empire moghol. En revanche, au Bengale, Jahāngīr adopte une attitude plus conciliante à l'égard des Afghans, ce qui aboutit à une plus grande stabilité politique dans cette partie de l'empire. De même, Jahāngīr s'assure la loyauté des Rajpoutes. Toutefois, dans le Dekkan, la situation se détériore, et les troupes mogholes sont obligées, en 1610, de se replier sur le Goujrate. Le prince Khurram prend alors le commandement des troupes au Dekkan et le souverain de Bijāpur rétrocède le territoire d'Ahmadnagar aux Moghols (1617). À cette occasion, Khurram reçoit le titre de Shāh Jahān (souverain du monde). Depuis quelques années, la personne la plus influente de l'empire est l'impératrice : en 1611, Jahāngīr a, en effet, épousé la Persane Mihr-un-Nisā en lui donnant d'abord le surnom de Nūr Mahal (Lumière du palais), puis celui de Nūr Jahān (Lumière du monde). Les intrigues répétées de l'impératrice amènent, en 1622, la rébellion de Shāh Jahān qui, vaincu, doit s'exiler dans l'Inde centrale. Jahāngīr, malade, meurt à la fin de 1627.

Shāh Jahān

Au début de son règne, le nouvel empereur doit réprimer quelques révoltes. En 1631, son épouse favorite, Mumtāz Mahal, meurt, et l'empereur fait élever en sa mémoire un magnifique mausolée de marbre blanc, le Tāj Mahall, à Āgrā. Dans le Dekkan, la paix est conclue avec l'État de Bijāpur en 1636 : elle durera plus de vingt ans. Un traité de paix est également signé, mais provisoirement, avec l'État de Golconde. Aurangzeb, troisième fils de Shāh Jahān, est alors nommé vice-roi du Dekkan : il le restera jusqu'en 1644, puis le deviendra une seconde fois en 1653, lorsque le roi de Golconde causera de nouveaux troubles. Dès 1657, la guerre de succession est engagée entre les quatre fils de Shāh Jahān, et en 1658 Aurangzeb fait son entrée à Āgrā, arrache le pouvoir à son père et se proclame empereur à Delhi. Shāh Jahān finira sa vie prisonnier dans le fort d'Āgrā, où il mourra en 1666.

Aurangzeb

On peut distinguer deux périodes de durée sensiblement égales dans les cinquante années du règne du dernier des Grands Moghols : de 1658 à 1682, Aurangzeb se consacre aux campagnes militaires du nord de l'Inde ; de 1682 à 1707, l'empereur s'installe au Dekkan pour reconquérir les royaumes de Bijāpur et de Golconde. Le début du règne est marqué par une expédition malheureuse en Assam (1663-1667) ; puis Aurangzeb capture et fait exécuter Tegh Bahādur, guide spirituel des Sikhs, en 1675, ce qui cause la rupture totale entre l'Islam et les Sikhs. De leur côté, les Marathes, en réussissant au cours du xviie siècle à créer un État indépendant, posent de sérieux problèmes, surtout à l'époque de leur chef Shivājī, très actif de 1660 à 1680, année de sa mort. Enfin, la rébellion du prince Akbar contraint Aurangzeb à punir les Rajpoutes qui s'étaient fait, pour un temps, les alliés du fils de l'empereur (1681). C'est, d'ailleurs, la fuite du prince Akbar auprès du chef marathe Shambūjī qui incite Aurangzeb à se porter lui-même dans le Dekkan pour exterminer ce qui était désormais devenu l'ennemi principal de l'Empire moghol, la puissance marathe.

Le centre de gravité de l'empire va donc se trouver transféré, pendant un quart de siècle, dans la partie méridionale de l'Inde, et l'Hindoustan (l'Inde du Nord proprement dite), négligé, connaît un déclin politique, social et culturel. La fin de l'année 1689 marque l'apogée de l'empire : l'exécution de Shambūjī permet, en effet, à Aurangzeb d'être le maître à la fois dans le nord de l'Inde et au Dekkan ; mais c'est en réalité le commencement de la fin. La dernière partie de la vie d'Aurangzeb se passera à conquérir des forts marathes, à les perdre, à tenter de les reprendre et à lutter, au prix d'efforts énormes et souvent inutiles, contre les guérillas marathes qui se multipliaient dans le Dekkan. Épuisé et conscient de son échec politique, Aurangzeb meurt à Ahmadnagar en 1707. Les musulmans considèrent, cependant, que son règne a consolidé, par opposition au règne d'Akbar, la nationalité islamique en Inde.

Le déclin

L'une des raisons principales du démembrement de l'Empire moghol réside dans la rivalité, sourde mais implacable, qui opposa à la cour deux factions de puissance à peu près égale : d'une part, le clan touranien venu d'Asie centrale, allié à la dynastie timouride et dont les chefs étaient remarquables à la fois par leur habileté militaire et leurs dons d'administrateurs ; d'autre part, le clan iranien, venu de Perse et du Khorassan, et qui était d'obédience chī‘ite. Les derniers empereurs moghols, trop faibles pour assurer leur autorité sur le territoire immense que leur avait légué Aurangzeb, ne furent que des jouets ou des instruments entre les mains des chefs de ces deux clans, et l'État dériva progressivement vers l'anarchie et la banqueroute. En 1739, l'invasion des Persans, qui avec Nādir Shāh occupèrent momentanément Delhi en mettant la ville à sac et en massacrant plusieurs milliers de citoyens, porta un coup mortel à l'Empire moghol. Il fallut attendre encore un peu plus d'un siècle pour que s'éteigne la dynastie avec la révolte des Cipayes (1857) et la déposition de Bahādur Shāh II qui fut exilé à Rangoon en 1858.

Organisation administrative et sociale

L'établissement de l'administration moghole se fit sur des principes quelque peu différents de ceux du sultanat de Delhi (1206-1526), et cela grâce principalement à Akbar, car ses deux prédécesseurs ne furent pas des administrateurs.

En théorie, le représentant du souverain était le vakīl, mais son autorité dépendait de la situation du monarque : si ce dernier était mineur – cas d'Akbar à la mort de son père –, le vakīl détenait une grande autorité ; mais si le monarque exerçait pleinement le pouvoir, son office était purement fictif. Le premier fonctionnaire de l'État était le dīwān, parfois appelé wasīr (Premier ministre), qui avait la charge des finances et exerçait aussi un droit de regard sur toute l'administration. Les principaux services de l'État étaient : l'intendance militaire sous les ordres du mīr bakhshī ; la maison impériale sous la surveillance du mīr sāmān ; les affaires religieuses sous l'autorité du sadr.

L'organisation des services publics, qu' Akbar mit au point, était fondée sur le système mansabdārī, emprunté à la Perse. Chaque fonctionnaire ou officier important de l'État détenait un mansab (nomination officielle mentionnant le rang et les émoluments). Akbar classait les détenteurs de ces postes en trente-trois grades allant de « commandant de 10 » à « commandant de 10 000 » : tous étaient directement recrutés, promus, suspendus ou congédiés par l'empereur. La dignité de mansabdār n'était pas héréditaire.

L'empire était divisé en sūbah (provinces), au nombre de quinze à la fin du règne d'Akbar, de dix-sept sous Jahāngīr, de vingt et une sous Aurangzeb. Chaque province avait à sa tête un sūbahdār (gouverneur) qui, puisqu'il était aussi le chef de l'armée, s'appelait parfois sipāh sālār. L'empire était subdivisé en sarkār (districts) qui comprenaient un certain nombre de pargana (arrondissements) regroupant plusieurs villages.

Il n'existait pas d'armée nationale permanente, mais tous les citoyens valides étaient en puissance des soldats de l'armée impériale. La pompe que cette armée déployait au cours de ses déplacements, ou à l'intérieur du camp impérial, fut souvent la cause de son manque d'efficacité, surtout pendant le règne d'Aurangzeb : le camp était devenu, à cette époque, une immense ville ambulante avec harem, bazar, salle d'audience, et son entretien grevait lourdement les finances de l'État.

La structure de la société était de type féodal et la noblesse constituait politiquement la classe la plus influente ; mais comme les titres et les émoluments nobiliaires ne pouvaient se transmettre, les nobles menaient souvent une vie extravagante et dépensaient leur fortune en un luxe inutile. La classe moyenne, peu nombreuse, se composait d'hommes de lettres, de fonctionnaires, d'artisans qualifiés et de marchands aisés. Les paysans, de loin la classe la plus nombreuse, avaient un niveau de vie proportionnellement plus élevé que celui d'aujourd'hui, mais ils étaient, de façon générale, soumis aux tracasseries des gouverneurs provinciaux, et leur situation empira vers la fin du règne de Shāh Jahān.

Parmi les coutumes sociales, il faut citer la pratique de satī (le fait pour une veuve hindoue de se jeter sur le bûcher funéraire de son mari), le mariage des enfants et le système des dots importantes. Akbar essaya de réglementer ces usages en s'efforçant de mettre fin, par exemple, au mariage des enfants n'ayant pas atteint l'âge de la puberté.

Les villes étaient prospères : Āgrā et Faṭehpūr Sikri, en particulier, étaient plus vastes et plus peuplées que Londres. On importait des chevaux, des métaux, des pierres précieuses, des porcelaines chinoises, des vins européens. On exportait des textiles, des épices, de l'opium, de l'indigo. La fabrication des tissus de coton et le tissage de la soie avaient une place prépondérante dans l'activité industrielle de l'époque.

Le problème religieux

L'attitude d'Akbar envers la religion est diversement appréciée par les musulmans et par les hindous. Aimant les débats religieux, Akbar fit construire, à Faṭehpūr Sikri, son célèbre ibādat-khāna (lieu d'adoration) où il rassemblait, outre les oulémas, des docteurs de diverses confessions : chrétiens, hindous, jains, parsis. En 1579, Akbar promulgua un « décret d'infaillibilité » qui faisait de lui le guide spirituel de l'empire ; et c'est dans un souci d'unification et de conciliation qu'il essaya d'instaurer, en 1582, une religion nouvelle dont le trait principal était un théisme pur et simple. Cette religion syncrétiste, dīn-i-ilāhī (foi divine), fut en butte aux attaques répétées des musulmans orthodoxes. Dérivée du mouvement hindouiste de bhakti (dévotion à Dieu), cette croyance suscita une réaction très vive, à la mort d'Akbar, de la part de Shaykh Aḥmad Sarhindī qui, sous le règne de Jahāngīr, contribua au développement de la pensée islamique en exposant sa doctrine de wahdat-al-shuhūd (monisme testimonial). Sans doute aussi influença-t-il Aurangzeb dans la question de jiziyah : cet impôt, exigé des non-convertis à l'islam et qui avait été aboli par Akbar, fut rétabli en 1679.

Avec Aurangzeb, l'époque de la tolérance sera définitivement révolue et l'orthodoxie islamique régnera. Mais le peuple de l'Inde ne s'en trouvera pas pour autant unifié dans ses couches profondes ; les divergences religieuses subsisteront jusqu'à l'époque moderne et conduiront, en 1947, à la formation de deux États distincts : l'Inde proprement dite, et le Pakistan qui regroupe la grande majorité des musulmans.

Accédez à l'intégralité de nos articles

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter

Écrit par

- Andrée BUSSON : licenciée ès lettres, chargée de mission au musée Guimet

- André GUIMBRETIÈRE : professeur à l'Institut national des langues et civilisations orientales

- Mark ZEBROWSKI

:

bachelor of arts , vacataire au musée Guimet

Classification

Médias

Autres références

-

EMPIRE MOGHOL - (repères chronologiques)

- Écrit par Olivier COMPAGNON

- 304 mots

-

EMPIRE MOGHOL, en bref

- Écrit par Olivier COMPAGNON

- 213 mots

- 2 médias

En 1517, la mort du sultan de Delhi bouleverse les rapports de force au sein de la noblesse de la région et fragilise la dynastie des Lodi. Le prince moghol Babur (Bāber), descendant de Tamerlan et déjà maître de l'Afghanistan, profite de ce contexte favorable pour vaincre les Lodi,...

-

AFGHANISTAN

- Écrit par Daniel BALLAND , Gilles DORRONSORO , Encyclopædia Universalis , Mir Mohammad Sediq FARHANG , Pierre GENTELLE , Sayed Qassem RESHTIA , Olivier ROY et Francine TISSOT

- 37 323 mots

- 19 médias

...laborieuses qui constituaient la base de la civilisation islamique dans la région, et, de l'autre, le partage du Khorassan, entre les deux empires (les Grands Moghols à l'est et les Safavides à l'ouest) privait le pays d'une capitale qui jouait un rôle civilisateur. Mais la cause la plus déterminante fut... -

ĀGRĀ

- Écrit par François DURAND-DASTÈS

- 265 mots

- 2 médias

Ville de l'Union indienne (État d'Uttar Pradesh), située dans l'ouest de la plaine du Gange, densément peuplée et constituant avec le seuil qui la sépare de la vallée de l'Indus une vieille région historique où se sont très souvent centrées les grandes constructions politiques...

-

AKBAR (1542-1605)

- Écrit par Marie-Simone RENOU

- 1 502 mots

...de ses cavaliers, avait quitté les steppes du Turkestan pour s'emparer de Kābul, puis de Lahore et de Delhi dans le dessein de fonder en Inde un empire mongol, Akbar naquit en exil. Son père, Humāyūn, trahi par les intrigues de ses frères, s'était vu déposséder du pouvoir par un chef afghan, Sher shāh.... -

BĀBER ou BĀBUR (1483-1530)

- Écrit par André GUIMBRETIÈRE

- 715 mots

Descendant par sa mère de Gengis-Khan (Chingiz Khān) et par son père de Tamerlan (Timūr-Lang), Zahīr ud-dīn Bāber est le fondateur de la dynastie moghole en Inde. À la mort de son père en 1494, il hérite du petit royaume de Ferghāna, province située entre la Perse et le Turkestan. Attiré par la...

- Afficher les 21 références

Voir aussi

- COSTUME HISTOIRE DU

- ISLAM, histoire

- INDIEN ART

- PORTRAIT, peinture, XVIe s.

- PORTRAIT, peinture, XVIIe s.

- PORTRAIT, peinture, XVIIIe s.

- PAYSAGE, peinture, XVIIe s.

- CANON, esthétique

- PERSAN ART

- ISLAM ARTS DE L'

- MANṢŪR ou MANSOUR (déb. XVIIe s.)

- MANSABDĀR

- MOGHOL ou MOGOL ART

- JAHĀNGIR, grand moghol de l'Inde (1605-1627)

- AURANGZEB (1618-1707) empereur moghol de l'Inde (1658-1707)

- SHER SHĀH SŪR ou SHER KHĀN, chef afghan (1486?-1545)

- TĀJ MAHAL ou TADJ MAHALL

- PEINTURE TECHNIQUES DE LA

- ARJŪN dit GURU ARJŪN (1563-1606)

- PLEIN AIR PEINTURE DE

- INDE, histoire : du XIIIe s. à la conquête britannique (1757)

- PERSE, histoire : de 1501 à 1925

- CIVILE ARCHITECTURE

- ANIMALIER ART

- ISLAM, architecture

- INDIENNE ARCHITECTURE

- INDIENNE PEINTURE